微生物发酵中菌丝结球影响因素的研究进展论文

2024-09-26 14:06:48 来源: 作者:dingchenxi

摘要:在微生物发酵过程中,诸多产品只有在丝状菌丝结球的情况下才能产生其所需要的次级代谢产物;还有一些产品在菌丝结球的情况下能够有效减少发酵动力消耗,有利于控制成本。

摘要:在微生物发酵过程中,诸多产品只有在丝状菌丝结球的情况下才能产生其所需要的次级代谢产物;还有一些产品在菌丝结球的情况下能够有效减少发酵动力消耗,有利于控制成本。菌丝结球的影响因素复杂且综合,涵盖了菌种的遗传特性、质量和接孢量、进入发酵罐前种子的种龄和移种量、培养基中各种营养成分的比例,以及发酵过程中的溶氧、搅拌转速、空气流量等工艺控制参数。基于此,文章对发酵过程中菌丝结球影响因素的研究进行系统介绍。

关键词:菌种;发酵;菌丝结球;次级代谢

在微生物发酵过程中,特别是在抗生素或食品生产的发酵过程中,诸多产品工艺都表现出了朝着菌丝结球发酵的趋势。一方面,基于某些产品的特性,如米尔贝霉素(milbemycin)、阿维菌素(avermectin)、朵拉克汀(doramectin)、洛伐他汀(lovastatin)等,只有在丝状菌丝结球的情况下才能产生其所需要的次级代谢产物,若不形成菌丝球,则只有趋近于零的产量,预示着发酵生产的失败;另一方面,菌丝球的存在,使某些发酵过程中发酵液黏度过高的产品如青霉素、果胶酶、乳酸、柠檬酸等,可以大幅降低发酵液黏度,从而有效减少气-液传质不足的相关问题,更易于控制溶氧,增加发酵产量,降低能耗[1]。另外,菌丝球形体的存在,使发酵液与菌丝体易于分离,为后续处理提供了便利,也减轻了环保负担,节约了成本。而菌丝结球是多重因素共同作用的结果,涉及菌种源、进入发酵罐前的种子质量、发酵培养基,以及发酵过程中的各项控制参数等[2]。

1菌种遗传特性对发酵菌丝结球的影响

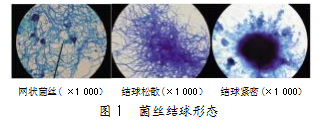

菌丝球的形成因菌种不同而有所差异,甚至同一菌种的不同变异株也可能产生不同的表现。菌丝成球在微生物传统上包括两种类型,分别为聚集式和非聚集式。对聚集式而言,培养早期孢子先聚集,萌发后逐渐发育成菌丝球;而对于非聚集式,可以由单个孢子发育成球[3]。另外,观察到菌丝单元也可以发育成菌丝球。有研究指出,青霉素生产菌产黄青霉就是通过菌丝单元结球形成松散的菌丝团而成的[4]。此外,在朵拉克汀的生产实践中观察到,平板菌落形态与发酵菌丝结球之间存在很大的关联,菌落形态比较扎实的菌种,结球趋势较为明显;而菌落形态长得较大或较平坦的菌种,则结球松散或者不结球,具体形态如图1所示。

2种子种龄与移种量对发酵菌丝结球的影响

2.1种龄对发酵菌丝结球的影响

在对洛伐他汀、阿维菌素、米尔贝霉素等菌种发酵过程的研究中发现,种龄对于发酵菌丝结球影响较大。若在种子长到对数生长初期,即菌丝浓度还较低的情况下,就把种子接入发酵培养基,则所产生的菌丝球较大,且结球松散;而在种子长到对数生长末期,即菌丝浓度及种子液黏度均较高的情况下,将其接入发酵培养基,产生的发酵菌丝球也会相对较小且结实。因此,在实际发酵产品生产过程中,会要求在种子液生长到对数生长中后期才移种发酵,以获得更高的发酵产量。

2.2移种量对发酵菌丝结球的影响

在对洛伐他汀、阿维菌素、米尔贝霉素等菌种发酵过程的研究中发现,在种龄等参数相同的情况下,移种量对发酵过程中菌丝结球的大小具有显著影响,移种量小,则菌丝结球大;移种量大,则菌丝结球小。甚至当移种量高到某个程度时,发酵菌丝会出现不结球现象,所有菌丝呈网状分布,对发酵产量造成严重影响。另外,有研究指出,当黑曲霉发酵培养液中的孢子浓度达到107个/mL时,丝状真菌只能以分散的菌丝体的形式生长,而不能形成球状菌丝体[5]。因此,对于不同的发酵产品,如何控制好接种量这一参数是关键。

3培养基对发酵菌丝结球的影响

在米尔贝霉素、朵拉克汀等菌种的发酵培养过程中,若加入过多的速效氮源,如玉米浆、酵母抽提物、蛋白胨等,则菌丝成网的几率会大大提高。研究表明,一些分散剂(如麸皮)或增稠剂(玉米淀粉)对菌丝结团有很大的阻碍作用[6]。由此可见,在所有外在因素中,培养基配方对菌丝形态影响较大。

另外,培养基的pH也会对菌丝成球产生一定的影响。在木质素降解菌的培养过程中,培养基的pH过大或过小,均不能成球;培养基pH在4.0~7.0,能形成球径均一的菌丝球体[7]。

4发酵工艺控制参数对菌丝结球的影响

4.1发酵过程中溶氧对菌丝结球的影响

溶氧对于发酵过程中菌丝能否成球、成球的形态、大小等均有显著影响。在米尔贝霉素、朵拉克汀的发酵生产过程中,当将发酵溶氧浓度控制在10%以下培养48 h时,发现菌丝结球少,且菌丝球旁有大量菌丝散开,而肉眼无法看到发酵料液中球形体的存在,呈浆糊状,同时在此发酵状态下,会出现效价极低的不正常发酵现象。因此,溶氧值控制过低,是造成这类产品发酵失败的主要原因之一,生产过程中经常把溶氧数值视作关键工艺参数来对待。

4.2发酵过程中搅拌转速对菌丝结球的影响

发酵过程中的搅拌环节主要是为了将发酵料液混合均匀,打散气泡,从而更好地控制溶氧。而在此过程中,搅拌叶的剪切力对菌丝,特别是丝状菌丝的损伤相当大。对于有结球现象的产品,剪切力的存在,特别是在前期,会造成菌丝结球松散,甚至呈网状,导致网状菌丝的溶氧需求增加,又要通过提高搅拌转速来满足溶氧需求。如此恶性循环,往往会造成发酵控制过程中溶氧失控的现象。

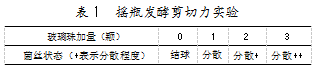

本文通过一个摇瓶试验,验证了剪切力对于菌丝结球的严重影响,并分别在米尔贝霉素发酵摇瓶中进行了加不同数量玻璃珠的剪切力实验,结果如表1所示。

研究表明,不加玻璃珠的摇瓶结球明显,而加入1、2、3颗玻璃珠的摇瓶发酵液的糊状程度逐渐加重,这也间接证明了剪切力对菌丝结球的影响。

4.3空气流量对发酵过程菌丝结球的影响

溶氧的常规控制方法为控制空气流量和搅拌转速。在此过程中,既要保持高溶氧量,又要将搅拌转速控制在适当低的范围内,以形成结实且较大的球形体,减少球形体周围散出的菌丝。因此,对于球形体发酵的产品工艺控制,要尽可能加大空气流量,并在设备允许且产品对CO2不是很敏感的情况下,通过增大罐压来进一步提高溶氧量,降低搅拌带来的影响,达到提高产量的目的。

5总结

对于发酵过程中只有结球才能产生次级代谢产物,以及在同样的溶氧条件下网状菌丝发酵效价显著低于结球发酵的现象,生产实践中偶有遇到,也有相关研究对其进行了探讨。例如,陈凝等[8]在研究阿维菌素时指出,只有当除虫链霉菌为密实的球状时,才能获得较高的阿维菌素产量。而对于该现象,目前还未见对相关机理的详细研究。另外,受限于微生物发酵表现在分子水平上的遗传特性、细胞水平的代谢调节和工程水平传递特性的因果及交叉耦合的复杂性[9],研究相关菌丝结球对产素的影响难度较大。但目前,通过结球发酵,特别是由象青霉素、柠檬酸、乳酸等工艺获得的球形体发酵,改变了发酵液的流变特性,使其成为了一种低能耗、高产率的发酵工艺。而部分新产品,如朵拉克汀、洛伐他汀、米尔贝霉素等,也表现出了球形体的发酵高效性,对研究发酵结球具有重要意义。本文对菌丝结球进行综合性讨论与总结,并阐释了菌丝形成球形体的各要素,具体包括内在特性即菌种遗传特性,以及外在环境因素,即接孢量、种龄、移种量、培养基、溶氧、搅拌转速、空气流量等。另外,还有许多可能存在的影响因素如温度、磷、微量元素等,需要进行进一步的研究和探讨。

参考文献

[1]蒋雪薇,李浩,杨琛,等.丝状真菌液体深层发酵菌丝体形态控制研究进展[J].食品与机械,2016,32(9):209-212,236.

[2]黄勋娟,刁宁宁,张建国.黑曲霉菌丝球的形成及应用研究综述[J].食品与发酵工业,2014,40(11):171-176.

[3]陈锐.菌丝球研究与应用现状综述[J].节能,2021,40(6):64-65.

[4]谷达.产黄青霉在沉没培养中菌丝球的形成和破碎与青霉素生产的关系[J].国外医药(抗生素分册),1996(6):403-408.

[5]O'DONNELL D,RIDGWAY D,MOO-YOUNG M.Enhanced Heterologous Protein Production In Aspergillus niger Fermentation Through Protease Inhibition Using Bioprocess Enigneering Strategies[C]//Chemical Industry and Engineering Society of China,American Institute of Chemical Engineers,National Nature Science Foundation of China.Proceedings of Third Joint China/USA Chemical Engineering Conference(VolumeⅡ).Department of Chemical Engineering,Ohio University,Athens,Ohio 45701;Department of Chemical Engineering,Ohio University,Athens,Ohio 45701;Also with Department of Chemical Engineering,University of Waterloo,Waterloo,ON,Canada N2L 3G1;,2000:7.

[6]潘进权,刘耘.菌丝结团问题的探讨[J].中国酿造,2002(4):33-34,41.

[7]冯茜,国巍,燕红.木质素降解菌的分离筛选及菌丝成球条件优化[J].哈尔滨理工大学学报,2019,24(1):138-144.

[8]陈凝,王永红,储炬,等.培养基成分和补料对阿维菌素发酵过程中除虫链霉菌菌丝形态的影响[J].华中农业大学学报,2007(4):496-501.

[9]张嗣良,叶勤,王永红,等.青霉素发酵过程菌丝成球的工程特性研究[J].华东化工学院学报,1993(5):577-583.