化工生产过程中的火灾与爆炸防护技术研究论文

2024-06-15 13:59:07 来源: 作者:liangnanxi

摘要:化工生产过程中的火灾和爆炸事故时有发生,影响安全生产。文章通过分析事故发生的原因机理,认为反应失控、静电积聚以及气体泄漏是主要诱发因素。同时,现有的防护技术在测控、检测等方面仍存在局限。为有效防范事故发生,必须优化设备结构,建立精细化测温控制;选择合适材料消除静电,并增加监测预警系统;改进检测技术,实现气体泄漏精确定位。只有不断加强过程监控、检测、应急响应等系统的协同效应,才能持续降低火灾和爆炸事故概率,确保化工系统安全高效运行。

摘要:化工生产过程中的火灾和爆炸事故时有发生,影响安全生产。文章通过分析事故发生的原因机理,认为反应失控、静电积聚以及气体泄漏是主要诱发因素。同时,现有的防护技术在测控、检测等方面仍存在局限。为有效防范事故发生,必须优化设备结构,建立精细化测温控制;选择合适材料消除静电,并增加监测预警系统;改进检测技术,实现气体泄漏精确定位。只有不断加强过程监控、检测、应急响应等系统的协同效应,才能持续降低火灾和爆炸事故概率,确保化工系统安全高效运行。

关键词:化工过程;火灾爆炸;事故预防

0引言

社会工业化进程的不断推进,化工企业存在生产安全问题。化工生产过程中易发生火灾与爆炸事故,对人员生命财产安全造成重大威胁。本文着眼于当前化工行业安全生产形势,分析火灾与爆炸发生机理,并提出针对性解决方案,以期为行业安全生产提供参考。

1火灾与爆炸的发生机理分析

火灾与爆炸的发生,本质上都是体系内部能量失控所致[1]。对于火灾而言,燃烧反应是一种放热反应,其反应放热速率决定了反应物的温度上升速度。例如,以1 g/s的速率燃烧甲烷,其立即会释放出55.5 kJ的热量,而对一个1×104 L反应釜,其最大热输率仅为每秒500 kJ。因此,甲烷燃烧反应的放热速率远超设备的散热速率,这会导致反应物温度快速上升,当温度超过甲烷的自燃温度(595℃)后即发生自持燃烧现象。爆炸的发生是由于反应或物质释放大量气体,气相压强急剧上升超过系统承压极限所导致。例如在一个封闭空间燃烧,燃烧生成的CO2、H2O和N2气体量占气相体积的14%,压强就从正常的1标准大气压迅速上升到1.14标准大气压,增压速率达到0.2标准大气压/min,易超过封闭空间的机械强度负荷极限,引发爆炸事故。

2化工生产过程中火灾与爆炸防护技术存在的问题

2.1化学品反应热失控

部分化学反应中的放热量大,如果反应热无法及时有效地传递出去,易导致反应失控而产生火灾或爆炸[2]。目前化工生产中在反应热控制方面还存在一些问题。首先,部分化工企业由于成本原因,在设备配置上选择了反应器体积较小、热交换面积不足的简易设备,导致反应釜散热能力不足。如某氨制冷产生过程的合成反应釜,其有效散热面仅为总表面积的37%,其最大安全输入功率密度应控制在2.8 MW/m3,但该反应釜的实际设计输入功率密度却高达4.2 MW/m3,存在严重超负荷风险。其次,对放热量巨大的强端吸热反应,部分企业在监测和操作上不够细致。2017年某公司环氧乙烷装置发生热失控爆炸事故,直接原因是操作人员在反应初期未及时降低原料加入速率,导致反应速率过快,瞬时放出的热量超过了反应器的最大散热能力。最后,当前自动控制技术与装备的应用还不够广泛。依靠人工经验调节反应条件难以应对反应动力学的复杂变化情况,尤其在反应过程出现突发异常时,缺乏快速应急手段,极易失控。

2.2静电火花引发火灾和爆炸

在化工生产过程中,物料传输、机械摩擦等过程会产生静电,当累积的静电电荷达到一定程度时,就可能发生放电形成火花,引燃可燃气体产生爆炸或火灾。当前静电控制仍存在一些问题:首先,部分传输管道、储罐等设备使用的材质导电性差,很容易产生和积累静电荷[3]。比如HDPE塑料管道的体积电阻率高达1 016Ω·m,远超过导电标准的要求,这会导致管道内传输的液体或气体在管壁表面产生大量静电。据统计,典型的HDPE管道传输汽油,其管壁表面静电产生量可达45μC/s。其次,目前的接地技术存在不足。许多储罐、管道等设备的接地电阻较高,大大降低了放电效果。2019年某炼油厂发生汽油储罐爆炸事故,事后调查发现该储罐的接地电阻高达120Ω,明显超出安全标准要求的10Ω以下,这使储罐内部产生的静电无法有效释放,最终到达引爆点。再次,静电监测与预警系统应用还不够广泛。虽然在一些关键设备设置了静电探测器,但往往只能监测局部而不是整体静电水平。最后,对突发大面积放电的预警预报能力不足,无法有效发挥预警作用。例如,某乙烯裂解装置火灾事故,静电监测系统并未检测到明显静电异常,但最终还是出现了大面积静电放电导致管道燃烧[4]。

2.3气体泄漏检测与报警系统

化工装置中的各连接管路、阀门、法兰等都是潜在的泄漏点,一旦发生气体泄漏,极易引发火灾或爆炸事故。当前的气体泄漏检测与报警系统仍存在一些不足:首先,泄漏点定位仍不够精确。一些气体探测报警系统只能给出大概范围的预警信号,无法实现泄漏点的精确定位,这使维修排查工作非常困难。以某乙烯厂气体探测系统为例,其安装的500余个传感器覆盖近20个工艺装置,当出现泄漏报警时,维修人员仍需要逐一检查全部管路和设备,耗时长、效率低。其次,隐蔽小面积泄漏的监测存在困难。许多管路转角、法兰接头处形成“死角”,这里的气体泄漏不易被探测到。且小面积泄漏所释放的气体量有限,稀释后浓度难以达到传感器的报警阈值。根据调查统计,近5年约有15%的爆炸事故系由此类小面积隐蔽泄漏引发。再次,对易挥发和低浓度气体的检测技术有待提高。像乙烯、丙烯等易挥发气体以及一氧化碳等低浓度但高毒性气体,目前的固定式探头传感器对其检测效果并不理想,这需要研发高灵敏度的在线监测技术。最后,系统的稳定性和抗干扰能力有待加强。现场复杂环境下的各种噪声及异常气体都可能导致传感器误报,而硫化氢、卤化氢等腐蚀性气体也会降低系统稳定性,这给维护管理带来一定困难。

3化工生产过程中火灾与爆炸防护技术与解决方案

3.1加强反应过程温度监控和控制

为有效防止反应热失控引发事故,必须在设备设计、过程监控和操作管理方面采取针对性技术措施,加强对反应温度的监控与控制。第一,设备设计方面应选用热稳定性高的反应器材料,增加反应器表面积,以提高单位体积的散热效率。以环氧乙烷合成反应为例,反应釜墙体材料选用了热失效温度高达950℃的合金钢,且设置了内置式螺旋传热管,管表面积达到反应釜表面积的92%,显著提高了反应釜的安全功率密度,最大输入热功率密度可达7.2 MW/m3,满足反应需要。其次,过程测量和控制方面应广泛采用在线测温技术,实时监测反应体系的温度变化,尤其要安装冗余测温装置,避免单点故障的情况出现。配置快速响应的自动控温系统,在温度超预设阈值时快速响应,实现准确的低温控制。例如采用氙光探头在线测温,响应时间可达毫秒级,与PID控制模块结合,可以准确实时调节反应物加入速率,有效抑制反应过程中的热失控情况发生[5]。最后,完善操作规程建立科学的反应热平衡模型,指导操作人员精准调控反应条件,保证反应在设计温度范围内平稳进行。

3.2消除静电火花隐患

为防止静电放电引发事故,必须从材料选择、接地设计、监测预警等方面综合采取对策。首先,对管道、储罐等设备材料的选择必须考虑其导电性。如采用导电性塑料代替传统HDPE管材,其体积电阻率可降至105Ω·m以下,大大减少静电的生成。此外,储罐内壁涂覆导电性环氧复合材料,其表面电阻率可达104Ω/m2,有效抑制内壁的静电积累。其次,必须采取红化措施,降低设备的接地电阻,保证接地电阻稳定在10Ω以下。例如对储罐基础采用导电混凝土材料,加入导电纤维和导电填料,可将接地电阻降低约60%。并使用金属掩埋接地、钻孔深层接地等新技术,扩大接地面积,持续优化接地效果。最后,广泛使用在线监测和预警技术。如布局更多分布式传感器监测设备全过程的静电积累情况和放电特征,并设置多级预警阈值,对可能的放电灾害进行预警。

3.3检测气体泄漏并建立预警系统

为检测气体泄漏隐患,建立有效的预警系统,需要从检测技术、系统架构和智能分析等方面进行设计:第一,检测技术上要使用在线式气体传感器,其具有快速响应和高灵敏度的特点,如MEMS微机电传感器,响应时间可达50 ms,并采用多种不同原理的传感器组成红外阵列,实现对各类气体的全面覆盖检测。第二,系统架构上要实现全区域、全过程的监测覆盖。在装置的每个关键部位都要设置传感器节点,实现对整个空间的多维监测。单个节点上还要同时设置不同类型传感器,以便交叉验证。通过工业无线网络使各节点实现信息互通,全面无死角地监视气体泄漏。第三,要建立智能化分析系统,通过高速计算机采集并解析各节点数据,使用算法分析气体浓度变化规律,实现对泄漏点的精确定位。一旦检测到异常,可快速定位泄漏源,大幅提高事故响应速度。第四,分区域设置多级预警阈值,对不同程度泄漏进行预警,并与DCS系统联锁,在发生严重泄漏时,可自动切换至应急状况,关闭阀门制止泄漏扩散。

4案例分析

某化工园区内的乙烯裂解装置发生过多起管道破裂燃烧事故,严重威胁生产安全。为彻底解决该问题,经过现场调研和历史数据统计分析,技术人员发现造成事故的主要技术原因如下:(1)裂解管反应器的温度循环控制模块存在设计缺陷,反应管出口的温度无法进行实时监测,导致操作人员无法及时发现问题。经检测,反应管局部热点温度可高出平均温度100℃以上,严重超过安全操作范围。(2)反应管与进出料管道的拆装作业没有规范的流程指导,工作人员接头拧拆仅仅依靠经验,导致接头无法达到完全气密,在现场检测中发现该装置近30%的管道接头存在微小泄漏。(3)安全阀门的启闭响应时间过长,当管道发生过压时无法快速泄压,导致管道破裂概率升高。测试结果显示现有安全阀响应时间长达0.50 s,与设计指标0.10 s存在明显差距。

针对上述问题,技术方提出了以下针对性解决策略:(1)增加在线监测设备,PACKAGES装置裂解管出口安装精准测温模块,实时反馈温度信号,并优化PID控制系统的参数设定,保证反应管壁温均匀;(2)完善管道拆装流程,使用扭矩扳手控制拧紧力矩,安装泄漏检测仪对每个接头进行在线检测,杜绝接头泄漏隐患;(3)更换快速响应破裂板,选择响应时间在0.05 s以内的产品,并增加检修频次,保证安全阀的可靠开启。

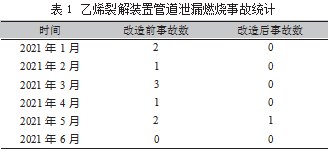

通过技术改造,该装置管道泄漏燃烧事故明显减少,连续6个月无事故发生,运行安全性和稳定性显著提高,具体效果如表1所示。通过这个案例分析,要充分认识到必须针对装置具体情况寻找事故根源,才能有效制定解决策略。

5结语

通过上述研究分析可知,加强化工过程的火灾与爆炸防护管理十分重要。对装置和工艺的具体情况进行分析和研究,通过运用各种先进的监控、预警、防护技术,做到防患于未然,将事故隐患消除在萌芽状态。只有高度重视过程安全,不断加大科技创新力度,才能有效防控事故,保障人民生命财产安全。

参考文献:

[1]曾月香.化工企业静电风险及防范措施[J].化工管理,2022(18):98-101.

[2]王金柱.氯碱化工生产过程火灾爆炸事故预防措施探讨[J].山东工业技术,2016(13):88.

[3]李永清.煤化工火灾爆炸事故原因调查[J].武警学院学报,2014,30(6):101-103.

[4]梅泉芳,占寿祥.火灾、爆炸危险指数评价法在硫铁矿制酸生产中的应用[J].硫酸工业,2015(1):55-59.

[5]刘建群.氯碱化工的火灾事故防控[J].化学工程与装备,2020(10):11-13.