排水采油与气水协同复合挖潜在某井组应用论文

2024-05-27 10:30:22 来源: 作者:zhoudanni

摘要:塔河碳酸盐岩是经过多期构造破裂和古风化壳岩溶共同作用的缝洞型油气藏,储集空间主要有溶洞、裂缝及孔隙三种类型,其特点是不规则形态和非均匀分布,储层非均质性极强,油水关系复杂。文章从排水采油原理出发结合H20井组地质背景、生产特征、连通情况入手对井组连通情况、见水特征进行分析,根据井组水侵规律认识,制定排水采油复合气水协同组合治理对策,实现井组复合挖潜,效益开发。

摘要:塔河碳酸盐岩是经过多期构造破裂和古风化壳岩溶共同作用的缝洞型油气藏,储集空间主要有溶洞、裂缝及孔隙三种类型,其特点是不规则形态和非均匀分布,储层非均质性极强,油水关系复杂。文章从排水采油原理出发结合H20井组地质背景、生产特征、连通情况入手对井组连通情况、见水特征进行分析,根据井组水侵规律认识,制定排水采油复合气水协同组合治理对策,实现井组复合挖潜,效益开发。

关键词:塔河油田,底水水侵,排水采油,气水协同,复合挖潜

1排水采油机理

1.1油藏背景

塔河油田奥陶系油藏是一个复杂的碳酸盐岩缝洞型油藏[1],受多期构造作用、岩溶作用和成岩作用的叠加改造,形成了以孔、洞、缝为储集空间和渗透通道,非渗透或低渗透的机制岩块为遮挡,非均质性极强的岩溶缝洞体系[2-3]。表现在储集体三维空间的复杂性,缝洞体连通关系的多样性以及油水关系的复杂性[4]。在开发实践中发现部分出水井通过不断排水后出油成为油井。

1.2排水采油机理

根据胡文革等[5],当油井钻遇底(边)水式油藏油水界面以下时,初期出纯水,随着排水过程压力不断下降,油水界面下移,油进入井筒,实现了排水采油。当钻井钻遇隔水式油藏时,初期出油,随着油水界面抬升,井筒产水,但随着排水继续进行,油水界面又会降低,缝洞顶部未动用的原油进入井筒,出水井变为出油井(油水同出井),实现了排水找油。

2单元总体情况

2.1地质背景

塔河油田H18单元位于北北西、北北东两条主干断裂夹持区域,周围水系发育,单元整体位于构造高部位,次级断裂发育。从振幅变化率来看,单元储层整体发育较好,表层岩溶最为发育,连片性好。从地震剖面看,油井均发育有深部串珠至T,岩溶效果好,储集体发育。

2.2油井简介

单元面积2.88 km2,地质储量85.2×104 t,单元总井数7口,采油井4口,日油水平24 t,累产液30.8×104 t,累产油26.4×104 t,采出程度36.2%,采油速度1.06%,单元Dpr指数1.16,Npr指数3.07,能量充足。单元开发初期上产阶段日油水平最高235 t,后H21井暴性水淹,产量下降,进入稳产期日油水平100 t左右,H99、H16井暴性水淹后单元开发进入递减期,日油水平下降至30 t,经过治理恢复至日油38 t左右。H18单元整体北东-南西向展布,根据油井连通及生产特征等将单元分为西、东两个井组,单元西部H20井组包含H20、H19(H19CH)、H16、H21、H99五口井,东部H18井组由H49、H18井构成。本文主要对H18单元西部H20井组进行分析。H18单元油井分布如图1所示。

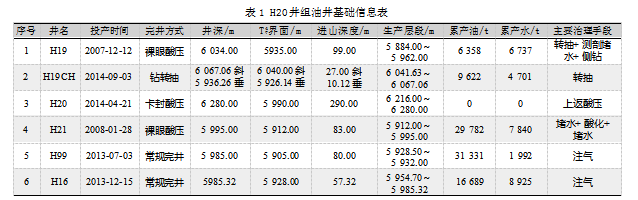

井组油井基础情况如表1所示,井组5口井(H19CH为H19侧钻井)产层段均为奥陶系鹰山组,酸压完井3口,常规完井2口,进山深度10~290 m。前期治理手段方面H19、H21井进行堵水作业,效果较差,H19堵水无效后2014年进行侧钻,H99与H16井配合注氮气生产,H20井未建产,两次上返酸压均无效,后改单元注水。

2.3生产现状与存在问题

井组5口井,H20、H19投产即见水,目前生产均已见水,且为暴性水淹,H20上返酸压、H21、H19堵水、H16、H99注气,先后经过单井措施、单井注气等措施进行治理,但是治理效果均不理想,整体含水问题严重,效果差,递减难控制。其次,井间动态响应明确,但H20单元注水、H99单井兼顾单元注气等井组工作开展效果差。

3井组连通情况

H20井组位于构造高部位,区域次级断裂发育,0~40 ms振幅变化率连片性好,H20井位置最低,上返顶部后测试塞面下主产,井组剖面串珠发育特征相似,井组5口井,折算井底压力能量55~57 MPa,特征相似,分析连通同一套底水可能性较大。

3.1 H20-H19(19CH)/H21/H16井组连通情况

H20井首轮注水期间H19井、H21井套压出现上升,连通响应明确。H20二轮单元注水期间H16井暴性水淹疑似存在动态响应。

3.2 H20-H16井组连通情况

静态上,H20井及井周均发育较大规模储集体,而H16位于高部位残丘,底部无明显串珠发育。H16从见水情况分析,见水前能量指示曲线(线性曲线)显示该井处于弹性驱阶段,无水驱迹象,见水后H16与H20两口井能量相近,液面变化趋势完全一致。由此可见,H16水体来自邻井H20底水水侵,即H20与H16井连通同一套底水,后期H16注水期间H20、H21液面上升也印证之一论断。

3.3 H21-H99井组连通情况

H21暴性水淹后堵水无效,H99井投产后,H21井关井期间压力下降。H99生产期间,H21井在关井期间液面持续下降,H99井首轮注气期间H21井液面快速上升。两口井在生产动态上相互印证连通关系明确。

3.4 H21-H99井组连通情况

H21与H99生产层位相同,井间发育次级裂缝,能量特征相似,结合动态响应特征,分析两井连通同一套水体。

综上,单元西部H20、H21、H19(H19CH)、H16、H99五口井均连通同一套底水即H20井底水。

4井组见水特征分析

4.1见水特征

从构造特征看,H20井组油井自西向东H20、H19、H16、H21、H99井奥陶系鹰山组(T74)深度依次抬升,最低H20井5 990 m,最高处H99井5 905 m。产层中部位置H20最深,H21次之,H16第三,H19第四,H99最高。见水时间上,西部位置较低的H20井投产即见水、H19井投产快速见水,后依次是H21井、H16井、H99井,均为暴性水淹。由此可见,单元发育底水,见水特征主要为暴性水淹型,见水顺序与构造幅度基本符合,且与产出段位置相关,低产出段油井先见水。见水顺序具有明显的自西向东的方向性。

4.2见水分析

通过绘制能量指示曲线[6]可知,3口井见水前能量指示曲线显示油藏均处于弹性驱阶段(H19投产快速见水,也是弹性驱阶段),是底水水侵[7]最弱的阶段,4口井均在此时见水且见水前能量无异常显示,再结合构造低部位投产即见水特征推断,区域油体能量弱,油层发育薄,水体能量不强,当油体能量释放到一定程度后,水体突破,产生暴性水淹。

从H20历年静压数据以及H16、H99见水前压力对比也证明了这一推断。H20井油层中深压力由64.8 MPa下降至目前57.1 MPa,其间H16、H99井先后见水,见水前地层压力均低于H20井地层压力,H21井也有相同情况,说明H20井水体随着邻井不断开采持续外侵,水体在油层能量下降后出现突破。

5井组治理对策

前期油井治理中,H20、H16单元注水无效,分析原因为,两口井均连通底部水体,重力分异作用远大于横向驱替作用,造成邻井只响应不增油,单元注水无效。区域底水发育,油层薄且呈横向展布,非阁楼油模式,造成H99、H16井注气低效。综上,H20井底水持续水侵是造成区域整体见水的原因,区域独特的油水特征是造成前期治理无效的主要原因。

5.1 H20井排水引效从源头抑制水侵

根据前期其他井组排水采油生产情况,排水引效经验,即:静态连通性较好,动态上能量特征相似;水侵规律具有方向性;采油井含水规律为暴性水淹、快速上升;采油井控液效果差、间开效果差。选取井组西部、产层低部位H20井排水引效,从水侵源头降低水侵强度。

5.2 H16、H99井单井兼顾单元注气压锥、抑制水侵

H16井位于井组中部,局部残丘斜坡部位,底部漏失完井,进山57.3 m,出油口较低,顶部存在剩余油,具备注气潜力[8]。H99井位于井组边部,构造斜坡部位,底部漏失完井,进山80 m,出油口较低,顶部存在剩余油,存气空间大,具备注气潜力。两口井单井兼顾单元注气,本井压制水锥增可采同时提升油藏能量从边部、中部抑制井组水侵。

5.3 H21井大排量注水动用井间剩余油

H21井堵水后留塞至顶部,与底水沟通变弱,该井位于单元北部,与H16、H99井间存在多套未动用缝洞体,剩余油丰富。利用本井目前高产层段位置、弱底水沟通优势,采取大排量注水,强化横向水驱,扩大波及体积,控制井间未动用储集体,从平面挖潜剩余油。

5.4 H19CH井单井注气评价连通性

H19CH井由H19井向南部高部位侧钻,实钻未达设计靶点,提前钻遇漏失完井,从静态资料看,H19CH漏失点纵向上与H19井底部缝洞体沟通,但构造位置更高。目前生产动态上与邻井未见明显响应,目前含水呈上升趋势,下步单井试注气[9],压制水锥同时兼顾评价连通性。

6结语

通过以上系统分析与认识,针对油藏特点及油井空间位置分布情况,制定H20井钻塞排水引效,从源头控制水侵强度,中、边部H16、H99井单井兼顾单元注气抑制水侵,压制水锥,增加可采。同时论证北部H21井单元潜力,大排量注水,提升横向驱替能力,扩大水驱波及体积,提升井间未动用储量控制。以及H19CH井试注气,压锥同时兼顾评价井组连通情况。通过以上排水采油复合井组气水协同挖潜,实现现有油井分布模式下对井组水侵、生产暴性水淹的恶性生产状况进行抑制,目前方案陆续实施后,井组日增油15~28 t/d,效果显著。油藏非均质性强,油水关系复杂,现场实际生产的改善是对现有推论认识检验的最好说明,油藏的认识也需要在生产中不断提升,不断分析与总结,制定更合理对策,达到提升开发效果,提高采收率的目标。

参考文献:

[1]王世杰,林江,梁尚斌.塔河油田碳酸盐岩深层稠油油藏开发实践[M].北京:中国石化出版社,2005.

[2]康玉柱.中国塔里木盆地石油地质特征及资源评价[M].北京:地质出版社,1996.

[3]肖玉茹,何峰煜,孙义梅.古洞穴型碳酸盐岩储层特征研究—以塔河油田奥陶系古洞穴为例[J].石油与天然气地质,2003,24(1):75-80.

[4]李培廉,张希明,陈志海.塔河油田缝洞型碳酸盐岩油藏开发[M].北京:石油工业出版社,2003.

[5]胡文革,李相方.塔河油田碳酸盐岩缝洞型油藏排水采油实践[J].新疆石油地质,2012,33(4):461-463.

[6]李传亮.油藏生产知识曲线[J]新疆石油地质,2011,22(4)323-324.

[7]谭捷,唐海,李娜,等.塔河六区缝洞型油藏水体及水侵量计算[J].特种油气藏,2011,18(3):87-92.

[8]赵想安.塔河油田碳酸盐岩油藏注氮气替油选井认识[J].新疆石油科技,2016,26(5):32-34.

[9]陈华强,张婷婷,潘跃强.塔河油田缝洞型油藏深井注气提高采收率配套工艺[J].中外能源,2014,19(6):51-54.