企业合规视野下检察建议类型分析与制度完善论文

2024-04-28 15:07:32 来源: 作者:xieshijia

摘要:企业合规制度改革的深入,丰富了检察机关参与社会治理的新样态,检察机关通过制发检察建议督促企业进行合规整改工作。在实践当中,根据合规检察建议制发时间的不同,我们可以将其分为“前制型检察建议”与“后制型检察建议”,两种检察建议模式各有其独特的优势,但仍然存在刚性约束不足,检察建议的质量与实施效果有待优化的问题。检察机关在推动检察建议嵌入合规改革的过程当中,应当更进一步优化检察建议内涵,规范制发方式,强化其约束力,推动合规检察建议中国化模式的进一步发展。

摘要:企业合规制度改革的深入,丰富了检察机关参与社会治理的新样态,检察机关通过制发检察建议督促企业进行合规整改工作。在实践当中,根据合规检察建议制发时间的不同,我们可以将其分为“前制型检察建议”与“后制型检察建议”,两种检察建议模式各有其独特的优势,但仍然存在刚性约束不足,检察建议的质量与实施效果有待优化的问题。检察机关在推动检察建议嵌入合规改革的过程当中,应当更进一步优化检察建议内涵,规范制发方式,强化其约束力,推动合规检察建议中国化模式的进一步发展。

关键词:企业合规;检察建议;社会治理

一、引言

现今社会的风险性质,加剧了民众的不安,刑法作为管理和控制社会的重要手段,对该现状积极回应。刑法逐渐冲破谦抑性的束缚,向危害结果的前端进行延伸,最终使犯罪行为进一步正犯化[1]。伴随“轻罪化”时代的到来,刑事诉讼模式在发生转变,对犯罪的规制方式由单一的事后型制裁转向事前的预防型救济。这种由“制”到“治”的刑事司法价值取向的转换,体现了新时期司法体系治理体系和治理能力现代化改革的新成效,企业合规不起诉制度的建立是对刑事司法理念转变的切实回应。

企业合规不起诉是指在检察机关主导下,企业针对自身的违法犯罪事实,表明自身具备进行合规整改的意愿,并且提出相应的专项合规计划并进行整改,检察机关根据对企业落实合规整改的验收情况作出相对不起诉决定。合规不起诉制度包括两种模式,一是“附条件不起诉”,二是“检察建议模式”[2]。附条件不起诉模式以其较为科学的制度设计,实现广大企业利益高效保护,激发了企业自身进行合规整改的意愿[3],赢得了理论界以及合规试点地区的“青睐”。但在非试点地区的检察院,附条件不起诉制度因法律层面的阙如,缺乏必要的配套措施,加之较高的办案成本,压制了检察官启动该模式的意愿。

检察建议模式以检察机关向涉案企业制发社会治理建议的方式,督促、指导、帮助企业建立合规体系,亦有学者其称为“企业合规检察建议”[4]。与企业合规附条件不起诉模式不同,检察建议模式具有启用阶段灵活,检察建议制发便捷,适用对象广泛的独特优势,也更符合司法实践的运行机理。

二、企业合规检察建议的法理探析

(一)企业合规检察建议之属性界定

2019年《人民检察院检察建议工作规定》(以下简称《工作规定》),明确将社会治理检察建议作为五种检察建议之一,此种类型的检察建议构筑于“四大检察”组织架构之上,也即无论是刑事检察、民事检察、行政检察还是公益诉讼检察,各部门都可以制发社会治理类型的检察建议,同时《工作规定》第十一条明确指出,人民检察院在办理案件中发现涉案单位存在预防违法犯罪方面制度不健全,管理机制不完善,存在相应的治理隐患需要及时消除的,可以向其提出完善治理的检察建议。所以,检察机关向涉案企业提出构建或完善相应合规管理体系的检察建议,属于社会治理类型的检察建议。

参与我国社会治理工作的主体,不仅包括各级政府及其部门,也包括立法机关、监察机关与司法机关。检察机关由于其自身法律监督属性的定位,相较于审判机关可以更为积极主动地参与社会治理。企业合规检察建议作为社会治理类型检察建议的新样态,通过对涉案企业制发检察建议,以较为柔性的监督方式,督促企业治理整改自身的风险隐患,进一步丰富了新时期检察机关法律监督属性的价值内涵。

(二)企业合规检察建议之价值分析

单位犯罪有着渐进性和累积性的特征,大都由轻微的违法违纪行为演变而来,若能在前期通过强化企业内部监管或是借助于外部监督,及时修复企业在经营活动中的刑事法律风险,就可以尽量避免企业在后期造成更为严重的刑事后果。否则,依据“水波理论”,企业承担刑事责任除了罚金外,隐藏的间接性伤害更是致命的,企业由于信誉机制受损丧失了更多商业交往机会,更有甚者企业会面临破产的风险,造成大批员工失业,进而引发一系列负面社会效应[5]。

企业合规检察建议是检察机关社会治理职能的延伸,在社会治理体制中,检察机关等司法机关位于末端治理环节,体现了事后救济的特征。其他机关如行政机关处于前端治理环节,通常以相应的行政管理措施进行事前的惩处。有别于行政机关对企业违法违规行为的单向形式查处,司法机关需要对企业具体行为责任判断分析,最终得出结论。检察机关制发检察建议是将实践中所发现的企业制度漏洞,以法定的形式向制度前端进行正向的反馈,从而实现前端与末端的交互[6]。涉案企业通过与检察机关之间良性互动的方式,使检察机关有针对性地提出专项合规建议,企业通过建立或完善合规计划,填补了经营风险,也激活了刑事激励因子,促使检察机关对其作出不起诉决定,避免了因承担刑事责任而衍生出更多的不利影响。

三、企业合规检察建议的实践样态考察

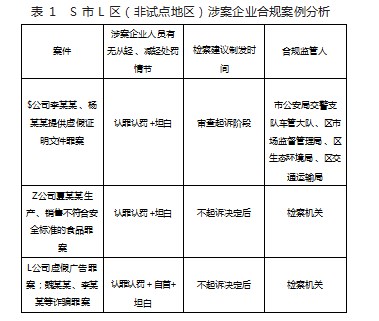

随着企业合规改革的稳步推进,最高人民检察院相继发出四批涉案企业合规指导性案例,笔者在结合制度运行的实践经验基础上,对当前部分检察机关办理涉案企业合规案件当中,制发检察建议的时机和方式进行类型化分析,发现根据制发时间的不同,可以将其分为前置型检察建议与后置型检察建议。下面,笔者就曾办理过的S市L区企业合规案件为样本,分析对比两种企业合规检察建议各自的实践成效。

(一)前制型检察建议

以表1中S公司李某某、杨某某提供虚假证明文件罪一案为例,杨某某和李某某通过篡改空车质量标准数据,使本身不符合标准的车辆,获得了合格的机动检验标志,其行为涉嫌提供虚假证明文件罪。在案件移送审查起诉的过程中,由于未造成严重后果,且犯罪情节轻微,犯罪嫌疑人杨某某、李某某如实供述自己的犯罪事实,自愿认罪认罚。同时,涉案公司检察院递交了企业合规审查申请书,考虑到涉案企业对员工的行为没有故意,检察院向该企业制发了合规整改检察建议书,并由相关人员组成企业合规第三方监督评估小组到涉案企业走访调查,提出整改意见,涉嫌犯罪的企业根据自身情况提交了有针对性的合规整改计划,监督评估小组出具了企业合规评估报告。最终涉案企业完成了合规整改工作,经验收合格,L区检察院对涉案企业和员工作出相对不起诉决定。

通过上述案件可以发现,企业若想取得检察机关对其作出不起诉决定或更轻缓的量刑建议,通常以接受检察建议为前置条件,同时主动构建有效的合规体制机制。这样就与企业附条件不起诉模式相近,二者都是通过对企业合规整改的效果作为是否提起公诉或减轻处罚的依据。在合规整改期限内,检察机关不仅对涉案企业提出合规计划,也会对企业履行合规计划的情况进行监督审查,企业要在整改期间定期提交合规履行报告,检察机关最终根据实际情况对企业进行不起诉或是减轻处罚的处理[7]。

值得注意的是,前制型检察建议模式往往由检察机关负责对涉案企业进行全程督导,因涉案企业所涉及的案件专业化程度较高,涉及数据信息、企业生产安全等领域。因此检察官在办理此类案件的过程当中,应多与专业的行政机关或社会力量合作,制定出对企业有针对性的合规计划。

(二)后制型检察建议

后制型检察建议模式是将刑事激励机制先于与检察建议启用,以表1中Z公司夏某某生产、销售不符合安全标准的食品罪一案为例。Z公司生产的桶装水中大肠菌群、铜绿假单胞菌严重超出国家限标准,检验结论为不合格,其行为涉嫌生产、销售不符合安全标准的食品罪。鉴于桶装水系当日生产,还未进行销售,未造成严重后果,犯罪情节轻微,且犯罪嫌疑人夏某某系自首、认罪认罚,检察机关对涉嫌犯罪的企业以及相关责任主体作出相对不起诉,结合涉案企业的犯罪性质向涉案企业制发检察建议,要求其进行合规整改。

企业合规的理想化模式是企业主动担负起预防和制止犯罪的责任,当刑事优惠的刺激反应先于合规整改要求[8],那么企业自身的合规动力也就进一步被削弱,最终也就沦为了“纸面合规”。在缺乏外部监督的情形下,借助企业的自律性完成合规整改,本就违背制度的内在逻辑,但鉴于基层检察院案多人少的情况,该种类型的检察建议仍然有存在的必要。优化后制型检察建议,关键在于对企业后续合规整改工作的持续性监督,因此各地检察院可以结合本院情况,抽出必要的人力和物力,制定合规监管细则,一方面要建立定期的回访制度,要对企业合规整改进度进行持续性监督,直到企业解决合规风险并建立起有效的合规管理体系。另一方面,针对未能积极进行合规整改的企业,向相应的主管行政机关提出建议,对其进行必要的行政处罚。

四、企业合规检察建议的局限及未来面向

企业合规检察建议因其制发时间灵活,不存在现行法缺位等优势,作为政策性回应而广受非试点地区检察机关的借鉴。不过,借由前文对合规检察建议的剖析,检察建议的柔性监督方式,对进行合规的企业拘束能力较为有限。同时,在合规检察建议提出后,检察机关针对企业后续合规整改情况的持续跟踪能力不足,其帮助作用没能被充分地发挥出来。

(一)建立合规检察建议刚性约束机制

由于检察建议缺乏必要的刚性约束,对于企业而言类似于“一纸空文”。不起诉决定一经作出,涉案企业在享受制度优惠的同时,意味着自身的刑事风险不复存在,是否继续开展合规业务,以及整改效果是否有效,都无法推翻已做出的不起诉决定。加之检察建议的内容往往采取概括性的表述,致使其缺乏具体的可操作性,涉案企业在接收到建议之后往往草草了事,没有真正地建立起有效的合规机制。

为加强合规检察建议的刚性约束,首先要完善和建立合规听证与回访制度。检察机关对企业作出不起诉决定的同时,要以公开听证的方式,分析检察建议的落实情况,接受外界监督。检察建议的制发,要准确写明涉案企业违法行为的依据,意见部分要明确具体,并进行充分的释法说理,结合企业的实际情况增强检察建议的可操作性。同时,建立回访制度,对接受检察建议的企业开展定期评估。企业面临的经营风险并不是一成不变的,检察机关应当与企业建立起动态的信息反馈机制,及时发现企业新的合规刑事风险点,补充建议内容[9]。或是不定时突击检查,切实做好检察建议的跟踪回访工作,及时收集建议落实建议成效,努力做好企业合规的“后半篇文章”。

最后是要规范建议制作流程,加强行检衔接。检察机关要善于通过与行政机关的合作,保障检察建议的权威性,在对涉案企业制发检察建议的同时,向主管行政机关提出意见,建议行政机关对企业或负责人作出行政处罚,使刑事司法与行政执法之间形成工作合力。企业合规制度引进刑事司法领域,优化了检察机关的内部职能,由此内生新的动力,有利于实现检察机关与行政机关的有序衔接[10]。

(二)增强合规检察建议的质效

由于检察建议长期依附于相对不起诉决定,导致实践中检察机关无法突破原始的思维局限。新时期检察机关肩负着社会治理的职责和使命,检察建议也被赋予了新的内涵,因此,在企业合规改革过程中需要将检察职能充分深入到合规体制机制当中,延伸治理方式,构建全方位的合规检察建议。

检察机关要充分运用羁押必要性审查制度。尤其是针对小微型企业,应当考虑涉案企业是否已经建立起了相对完整的合规治理体系,或是有充足的合规意愿,综合评判涉嫌犯罪的社会危害程度,尝试对涉案人员尤其是实际经营人员采取程度较为轻缓的强制措施。如果涉案企业人员已经被采取了逮捕措施的,检察机关可以将采纳合规建议的涉案企业的整改情况,作为后续启动羁押必要性审查的考量因素。就审查起诉环节,应当给涉案企业设定充足的合规整改期限,促使企业建立起符合自身需求的合规体制。

鉴于此,笔者建议形成以前制型检察建议为主,后制型检察建议为辅的制发模式,将检察建议贯通企业合规整改的始末,加强对企业的后续整改监管力度,拓宽负面激励的效果,当企业怠于进行合规整改工作时,在审查起诉期限内仍然要依法提起公诉。就审判阶段而言,倘如涉案企业在合规期限内进行了积极的合规整改工作,即便是涉嫌重大刑事犯罪,仍不能否认企业为合规工作所付出的努力,其可以作为量刑因素,检察机关可以提出更为轻缓的量刑建议,激活企业合规整改的动力。

参考文献:

[1]劳东燕.公共政策与风险社会的刑法[J].中国社会科学,2007(3):126-139.

[2]陈瑞华.企业合规不起诉制度研究[J].中国刑事法杂志,2021(1):78-96.

[3]肖沛权.企业合规不起诉制度的实践流变、价值及其构建[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2021(5):153-160.

[4]李奋飞.论企业合规检察建议[J].中国刑事法杂志,2021(1):97-113.

[5]陈瑞华.企业合规的基本问题[J].中国法律评论,2020(1):178-196.

[6]黄文艺,魏鹏.国家治理现代化视野下检察建议制度研究[J].社会科学战线,2020(11):183-193.

[7]陈瑞华.刑事诉讼的合规激励模式[J].中国法学,2020(6):225-244.

[8]谭世贵,陆怡坤.刑事激励视角下的企业合规问题研究[J].海南大学学报(人文社会科学版),2022(2):178-187.

[9]李海峰.刑事风险下企业合规引入公诉激励的现实逻辑与实施路径[J].江汉论坛,2022(06):116-121.

[10]董坤.论企业合规检察主导的中国路径[J].政法论坛,2022(01):117-131.