内控缺陷抑制数字化转型创新作用的证据论文

2024-04-28 13:41:10 来源: 作者:xieshijia

摘要:文章以我国2011—2021年沪深A股上市公司为样本,分析数字化转型对上市企业创新能力的影响,并从调节模型的角度验证内部控制缺陷对两者关系的抑制作用。研究显示:上市企业推动数字化转型可以提高自身创新能力,但内部控制缺陷会抑制该作用的发挥;进一步研究发现,内部控制缺陷对创新能力的抑制作用对国有企业更加明显、对两职合一企业更加明显。

摘要:文章以我国2011—2021年沪深A股上市公司为样本,分析数字化转型对上市企业创新能力的影响,并从调节模型的角度验证内部控制缺陷对两者关系的抑制作用。研究显示:上市企业推动数字化转型可以提高自身创新能力,但内部控制缺陷会抑制该作用的发挥;进一步研究发现,内部控制缺陷对创新能力的抑制作用对国有企业更加明显、对两职合一企业更加明显。

关键词:数字换转型;内部控制缺陷;创新能力;调节;效应模型

引言

在当前数字化浪潮的推动下,企业纷纷加速数字化转型以迎接迅速变化的商业环境,而数字化转型被视为推动创新、提高效率和增强竞争力的重要策略。但是,一些企业管理者发现,由于内部控制缺陷的存在,数字化转型对创新的促进作用没有达到理想的效果。那么是否有足够的证据能够来证实内部控制缺陷会抑制数字化转型的创新促进作用。本文以2011—2021年中国A股上市公司为研究对象,通过建立内部控制缺陷的调节效应模型,对上述关系进行分析。

一、研究假设

(一)数字化转型与创新能力

在数字时代,人工智能、大数据等技术的广泛应用影响了企业的运行模式,这些技术为企业提供了更多观测和监控的手段,使企业能够更准确地了解市场需求、把握创新机会。因此,对于上市公司来说,是否数字化转型程度越高其创新能力也就越高?本文提出假设H1。

H1:上市公司的数字化转型程度越高创新能力越高。

(二)内部控制缺陷与创新能力

管理层是创新的直接推动者,但是如果风险和收益不相匹配,管理层会阻碍创新。林钟高等人(2016)发现企业创新研发活动有很强的信息不对称性,如果企业存在内部控制缺陷,可能导致权责不清以及信息传递失效,导致管理层保守化并出现管理防御行为,从而回避创新,因此本文提出假设H2。

H2:上市公司的内部控制缺陷会抑制的创新能力。

(三)内部控制缺陷、数字化转型与创新能力

张成钦(2022)等人发现数字化转型通过提高内部控制运行效率来推动内部控制质量的提升。但是,数字化转型会让内部控制缺陷真正消除吗?数字化转型带来监管效率提升会抵消缺陷存在对创新能力的抑制吗?因此,本文提出假设H3:

H3:上市公司中,内部控制缺陷会削弱数字化转型对创新能力的影响。

二、研究设计

(一)数据来源与样本选择

本文以2011—2017年我国沪深A股上市公司为样本,并对数据进行以下处理:剔除上市期间被ST或*ST的样本;剔除在当年上市、退市的样本;剔除主要财务数据不全的样本;剔除金融类公司样本。共得到了12805条组观测数据。相关数据均来自国泰安CSMAR数据库,收集的数据均通过SPSSAU平台进行处理和统计分析。

(二)变量选取与测量

1.被解释变量。专利申请总数是指专利机构受理发明专利、实用新型专利和外观设计三种申请数的总和,能较好地反映公司一段时间以来的各类研发创新成果。因此,本文参考刘芳(2019)等人做法,用上市公司及子公司、合营联营公司的合计专利申请数(Patent1)来衡量企业创新能力。此外为增强研究的稳健性,选取合计专利授权数数(Panten2)作为被解释变量的替代变量。

2.解释变量。参照吴非等人(2021)的做法,采用数字化转型相关词频加1后取自然对数的方式作为上市公司的数字化转型程度(DT1)。该数值越大表明上市公司数值化转型程度就越高。而在稳健性检验中,使用国泰安与华东师范大学联合开发的数字化转型指数(DT2)作为自变量的替代变量。

3.调节变量。按照内部控制缺陷严重程度的不同,内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷内部控制缺陷,本文为平衡不同行业上市公司内部控制环境的差异,参照顾奋玲等人(2018)的做法,将内部控制缺陷作为一个虚拟变量,当企业自我评价报告中披露出内部控制重大缺陷或者重要缺陷、一般缺陷时,将内部控制缺陷(ICD)赋值为1,否则将内部控制缺陷(ICD)赋值为0。

4.控制变量。为了提高研究精度,对可能影响企业技术创新产出的其他因素进行控制,主要包括:企业规模(Size)、财务杠杆(Iev)、营业收入增长率(Growth)、是否为国有企业(Soe)、总资产净利率(Roa)、经营活动现金流比例(Cashflow)、独立董事比例(Indep)、总经理与董事长是否两职合一(Dual)、第一大股东持股比例(Top1)及年份(Year),以上控制变量在模型中省略为Control项。

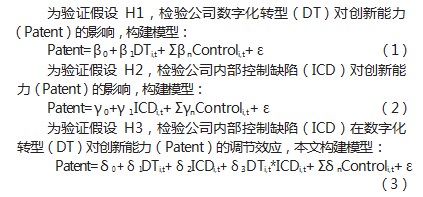

(三)模型构建

三、实证分析

(一)描述性统计

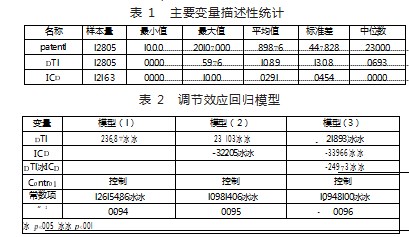

对样本数据描述统计发现,专利申请数(Patent1)的平均值为89.876、中位数为23、标准差为447.828,说明我国大部分上市公司都具有较高创新能力,但各公司之间的创新能力存在较大差异。数字化转型程度(DT1)的最大值为5.976,而平均值为1.089,中位数为0.693,这说明大部分上市公司的数字转型程度较弱,差异较为明显。上市公司内部控制缺陷(ICD)的平均值为0.291、中位数为0.00,说明在2011年到2017年间大部分上市公司内部控制水平较好(结果见表1)。

(二)回归分析

对构建的模型进行回归分析(结果见表2),可知:(1)数字化转型与创新能力的回归系数为23.638,且在1%显著性水平上显著,表明上市公司的数字化转型程度越高,就会具有较高

的创新能力,假设1验证。(2)内部控制缺陷与创新绩效的回归系数为-32.205,且在1%显著性水平上显著,表明了上市公司有内部控制缺陷时,其创新能力就相对越低,假设2验证。

(3)数字化转型和内部控制缺陷的交乘项(DT1*ICD)与专利申请数(Patent1)的回归系数为-24.973,且在1%显著性水平上显著,表明上市公司有内部控制缺陷时,数字化转型对创新能力的正向作用就会减弱,假设3验证。

(三)稳健性检验

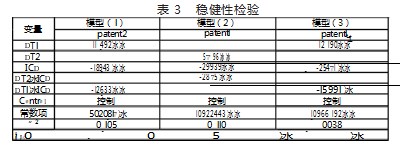

为提高研究和严谨性,本文采取替换被解释变量、替换因变量、滞后一期的方式重复进行回归分析,均通过了稳健性检验(结果见表3)。(1)用专利授权数替换专利申请数,交乘项(DT1*ICD)与专利授权数(Patent2)的回归系数为-12.633,且在1%显著性水平上显著。(2)用数字化转型指数(DT2)替换数字化转型词频(DT1),交乘项(DT2*ICD)与专利申请数(Patent1)的回归系数为-2.875,且在1%显著性水平上显著。(3)将专利申请数滞后一期(Patent1t+1),交乘项(DT1*ICD)与滞后一期的专利申请数(Patent1t+1)的回归系数为-15.991,且在5%显著性水平上显著。

(四)异质性检验

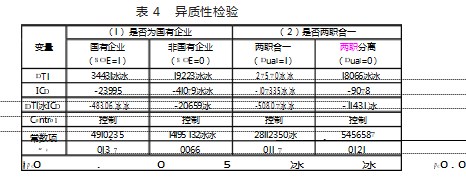

为进一步研究内部控制缺陷在不同主体之间的影响程度,本文按照Soe(是否为国有企业)、Dual(上市公司是否两职合一)分组进行调节效应检验(结果见表4)。(1)国有企业的交乘项(DT1*ICD)与专利申请数的回归系数为-48.306,在1%显著性水平上显著,而非国有企业的交乘项(DT1*ICD)与专利申请数的回归系数为-20.659,在5%显著性水平上显著,两者在回归系数和显著性水平的不同,说明内部控制缺陷抑制数字化转型创新作用的程度不一致,可以看到内控缺陷的创新抑制作用在国有企业中更明显。(2)同理,两职合一的企业的交乘项(DT1*ICD)与专利申请数的回归系数为-50.807,且在1%显著性水平上显著,而两职分离的企业的交乘项(DT1*ICD)回归系数为-11.431,且在5%显著性水平上显著,说明内控缺陷的抑制作用在两职合一的上市公司中更明显。

四、研究结论与建议

本文以我国2011—2021年沪深A股上市公司为样本,分析数字化转型对上市企业创新能力的影响,并从调节模型的角度验证内部控制缺陷对两者关系的抑制作用。研究显示:上市企业推动数字化转型可以提高自身创新能力,但内部控制缺陷会抑制该作用的发挥;进一步研究发现,内部控制缺陷对创新能力的抑制作用对国有企业更加明显、对两职合一企业更加明显。对此,本文提出以下建议。

一是实施数字化转型的公司不能忽视存在的内部控制缺陷。数字化转型的公司不能忽视存在的内部控制缺陷。数字化转型在当前环境中发挥了很大作用,使公司能够更高效地运营。但是管理层必须要意识到数字化转型不能从根本上解决内部控制存在的缺陷。管理层必须审视现有内控体系,只有确保内部控制健全有效,数字化转型才能真正发挥作用,为企业创造更大价值。

二是国有企业要更加注重内部控制的提升与优化。作为政府在经济领域的延伸,国有企业不可避免带有行政色彩,这也导致了国有企业创新动力上的先天不足,而当数字化技术广泛运用时,内部控制缺陷对创新动力的抑制可能会更严重。因此,国有企业要注重内部控制的提升与优化,一方面强化现有监管模式,使内部控制效果更加显著;另一方面简化管理体制,激发员工的创新活力。

三是两职合一的企业要优化内部控制防止管理层和决策层对创新研发的干扰。一些企业为提高效率,将管理职能和决策职能合并在一起,但该模式对创新研发活动将带来负面影响。在考核压力和内部控制缺陷同时存在的情况下,管理层可能为短期利益对创新进行干预,影响创新活动的进行。因此,两职合一的企业应优化内部控制,建立独立的决策机制和评估体系,保障创新研发活动能够得到适当的资源支持和决策支持。

参考文献:

[1]林钟高,陈俊杰.管理防御、企业研发投入与内部控制治理[J].中国注册会计师,2016(10):52-59+3.DOI:10.16292/j.cnki.issn1009-634 5.2016.10.13.

[2]张钦成,杨明增.企业数字化转型与内部控制质量—基于“两化融合”贯标试点的准自然实验[J].审计研究,2022(06):117-128.

[3]刘芳.研发投入、市场竞争与公司创新能力研究[J].中国注册会计师,2019(08):29-33+3.DOI:10.16292/j.cnki.issn1009-6345.2019.08.02.

[4]吴非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021,37(07):15.

[5]顾奋玲,解角羊.内部控制缺陷、审计师意见与企业融资约束——基于中国A股主板上市公司的经验数据[J].会计研究,2018(12):77-84.