疫情对西方宏观经济学的三个影响论文

2024-02-05 09:41:16 来源: 作者:liyuan

摘要:西方宏观经济学与经济危机有天然的联系,它产生于经济大萧条,并在历次的经济危机中不断修正发展,正因如此,疫情注定对宏观经济学理论发展产生深远影响,主要体现在三个方面:一是重新审视公共债务标准,传统债务警戒线以及债券与信用、利率之间的关系将被重新界定;二是货币政策重回利率有效区间,自金融危机以来的“零利率边界”对货币政策有效性的威胁暂时解除;三是收入分配进入宏观调控目标,传统“菲利普斯”曲线的宏观政策已经不能满足经济增长的需求,收入分配与经济增长的关系将被重新研究,这些影响必然使得宏观经济学进入一个新的发展阶

【摘要】西方宏观经济学与经济危机有天然的联系,它产生于经济大萧条,并在历次的经济危机中不断修正发展,正因如此,疫情注定对宏观经济学理论发展产生深远影响,主要体现在三个方面:一是重新审视公共债务标准,传统债务警戒线以及债券与信用、利率之间的关系将被重新界定;二是货币政策重回利率有效区间,自金融危机以来的“零利率边界”对货币政策有效性的威胁暂时解除;三是收入分配进入宏观调控目标,传统“菲利普斯”曲线的宏观政策已经不能满足经济增长的需求,收入分配与经济增长的关系将被重新研究,这些影响必然使得宏观经济学进入一个新的发展阶段。

【关键词】疫情;宏观经济学;公共债务;货币政策;收入分配

一、引言

主流的宏观经济学起源于凯恩斯1936年出版的《通论》,凯恩斯通过与新古典主义传统的决裂,放弃企业视角而从国家视角来研究经济问题,开启了宏观经济学的先河。宏观经济学研究影响整体经济发展的根本规律,以实现增加社会商品与服务的总产出、减少失业、控制通胀,以及在短期内控制经济危机的理论目标。历经近百年的发展,宏观经济学的发展总体上可以分为四个阶段:20世纪40年代到70年代凯恩斯主义时期、70年代到80年代的货币主义时期、90年代以后的融合时期,以及2007年次贷危机之后的重组时期。

20世纪40年代到70年代是凯恩斯主义的主导时期。凯恩斯主义认为资本市场充满了不确定性,而且资本主义经济不存在一个均衡的自我修复机制,因此经济危机不可避免。政府参与经济是经济稳定发展的必然需求,尤其是在经济衰退时期。政府要充分利用货币政策和财政政策,实现对市场“总需求”的控制,以相机决策的方式平抑经济危机。同时,凯恩斯主义认为,资本市场的不可控性以及货币政策结果的不确定性,使得财政政策成为更有效的宏观调控措施[1]。

20世纪70年代的滞胀让传统凯恩斯主义者无计可施,宽松的货币政策和财政政策并没有像之前一样解决经济停滞问题,反而带来更为严重的通胀。这一危机使得以弗里德曼为代表的货币主义以及新古典主义成为主导。弗里德曼指出:如果政府刺激不能解决经济结构的失调,那么通胀和失业不仅不会下降,还将破坏市场的自我调整节奏,使得危机愈发严重,抑制通胀最好的方式就是严控货币数量。新古典主义则更加激进地认为投资者的集体理性会对政府干预产生整体无偏的预期,并导致干预失效,政府要做的就是控制货币总量和预算平衡。在80年代,货币主义的信徒保罗·沃尔克(Paul Volcker)任美联储主席,他严格执行通胀控制目标,这一时期通胀的确没有发生,但经济也没有增长,而是进入著名的“大缓和”(The Great Moderation)时期。

20世纪90年代以后,经济学家吸取“大缓和”的教训,将凯恩斯主义与货币主义相结合,宏观经济学进入一个新时代。宏观经济政策专注于“弹性通胀目标”,认为持续稳定的低通胀有利于经济的长期增长,是宏观经济政策的首要目标。只有在衰退时期,增加就业才能置于通胀控制目标之上。政府通过货币政策调整短期利率,来实现对整体利率水平的调控,进而实现对市场消费和企业投的资影响。与此同时,央行的独立性会保证经济不会陷入通胀泥潭,财政政策只需要保证公债在低水平即可。格林斯潘在此“弹性通胀目标”的指引下带给了美国90年代以后十几年的繁荣。

长期较低的通胀确实带来了稳定与发展,但同时也酝酿了新世纪初的全球金融危机。经济学家们普遍认为“2008年金融危机之后的经济学家需要对传统的经济干预政策有深刻的反思,利率调整是否足以保证宏观经济稳定”[2],并提出对传统宏观经济规模的修改,比如要将金融纳入宏观经济模型,吸收行为经济学理论,考虑异质投资者因素[3];提出对基础DSGE模型的修改[4][5];同时其他宏观经济学流派开始复兴,如真实经济周期学派(Caballero,2010)[6]、后凯恩斯主义等[7]。

2020年暴发的新冠疫情再次改写宏观经济学的发展方向,一些宏观经济学基本观念再次遭受挑战,这些观念包括:(1)重新审视政府债务警戒线。疫情期间政府债务不断上升,但并没有引发与债券危机相关的问题;(2)货币政策重新回到利率有效区间。疫情之后受多种因素影响,利率重新回到正常区间,“零利率边界”对货币政策的威胁暂时解除;(3)收入分配将进入宏观政策目标。传统宏观政策目标是保障就业率与稳定通胀率,这种菲利普斯曲线宏观政策已经用到了极致,但经济仍旧缺乏动力,收入分配有可能成为新的宏观政策目标。

二、重新审视政府债务警戒线

政府债务又称为公共债务或主权债务,政府支出超出了收入形成的赤字,弥补赤字的方式之一就是发行债券。政府债务是保证政府提供公共服务的必要手段,如英国在1694年发行英格兰银行券弥补政府支出,后来发展发行债券成为现代政府的重要财政措施。同时,政府债券也是金融市场的重要组成部分,政府债券的公开市场操作是决定基准利率的重要手段。通常认为政府债务过多会导致利率上升,进而影响投资、影响政府信用,甚至引发主权债务危机,因此各国对政府债务设置了警戒线,如欧盟的《稳定与发展公约》就明确政府债务与当年GDP的比率不得超过60%。这一标准也成为国际公认的债务警戒线。

疫情暴发之后,随着政府公共支出的大幅增加,财政赤字一度超过2008年次贷危机。美国的公共债务在疫情期间由疫情之前的17.16万亿上涨到2021年初的21.63万亿①,是2020年GDP总量的103%,算上政府间债务,总负债则达到GDP的133%[8]。日本在疫情后增发112万亿国债②,高于2009年以来最高发行量的两倍,总量达到1190万亿,接近GDP的250%。同时,包括德国在内的欧盟国家债务也显著上升,西方政府债务与GDP比例远超公认60%的警戒线,并且在可预见的期限内不会改变,高企的政府负债率将成为常态。

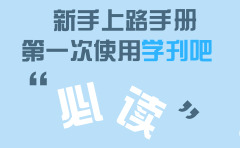

疫情期间政府债务的增加并没有推高市场短期利率,也没有引起政府信用的下降。如图1所示,政府债务在疫情之后达到历史新高,短期利率不升反降,政府信用不降反升,连对债务最难以容忍的德国,债务与GDP的比率也由原来的67.5%增加到疫情后的78.6%,但民众对政府的信心指数由56.8增加到65.4。为此,经济学家艾琴格林等(Barry Eichengreen)在其著作《In Defense of Public Debt》中声称:在金融危机和新冠疫情之后,全世界的政府债务都上升到新的水平,从传统观点来说这会对经济增长和未来的纳税人产生影响,但是对政府债务的历史研究发现,政府债务不仅是公共服务的重要保证,债券的交易也促进了金融市场的发展,这些都是其促进经济增长的作用,正是对政府债务的突破才帮助社会渡过了疫情冲击[8]。

其实在2008年金融危机之后,发达国家的债务纷纷突破60%的警戒线,经济学家对债务的影响研究一度成为热点。关于政府债务与经济增长的关系研究如表1所示。经济学家通常认为过高的政府债务会对经济增长造成严重影响,因为债券推高的利率会影响投资。问题的核心是什么样的债务水平才是“过高”,不同的样本数据和不同的方法给出了不同的答案。统计近10年来的研究成果,债务的中位数在90%,而且随着研究成果发表时间的推移,警戒线有上升的趋势。尤其是在2019年后,政府债务与经济增长不相关的研究成果开始出现。前联储主席伯南克曾鼓励道:美国可以偿付所有债务,因为可以印钞,所以并没有违约风险[9]。因为发行货币为政府融资,既不需要增加税收,也不必担心债务违约。

考虑到现代西方国家持续低迷的利率水平,有经济学家推论当利率为0时,发行债券和印钞没有区别,即货币政策和财政政策的边界正在模糊。可以预见,巨额的财政刺激计划意味着西方国家的政府债务还会持续上升,债务/GDP比率还将上涨。因为低利率使得政府能够承担较高的债务,如果利率持续低于名义经济增长率,那么经济增长直接可以偿还负债而不需要财政盈余,或者说负利率本身就是一种偿债方式[21]。

三、利率重回货币政策有效区间

自2008年金融危机以来,西方主要国家的短期利率一直都在低位,远远低于传统货币政策所追求的合理区间,停滞在凯恩斯的“流动性陷阱”之中。金融危机之后的数十年来,美联储一直将目标利率设定在2.5%,但直到2018年末才短暂达到这个目标,仅仅维持了三个月,随后利率又是一路下行,疫情期间利率再次回落到零利率附近。可以说从2009年到2021年底,西方主要国家的货币政策一直面临“零利率下限”的挑战,直到2022年初才摆脱“零利率”的制约。虽然利率回升是多种原因共同的结果,但疫情之后社会需求的重新释放是其中一个重要原因。

从货币主义之后,西方主流经济学是偏向货币政策的。考虑到财政政策有明显的“挤出效应”,并对市场资金的流动与市场利率都有难以判断的影响,货币政策最大限度地保证了市场经济的原有秩序,尤其是像美联储一样独立的央行机构。

疫情之前,西方国家的宏观调控政策体系一直是以货币政策为主,财政政策为辅。央行作为货币政策中心,通过“弹性通胀目标”体系,追求适度通胀的政策目标。面对利率长期低于目标利率的现实,央行可以继续印钞,继续通过量化宽松来刺激经济,直至经济恢复和通胀出现。财政政策主要作用是通过税收来实现社会财富的调配,保证社会公共服务的正常供应。

但是这种以货币政策为主的政策效力一直饱受质疑,也受流动性陷阱的制约。凯恩斯主义经济学家认为货币政策只有在合理的利率区间才有效果(一般认为是2%~4%之间),当利率过低时会存在“流动性陷阱”,货币政策也就失效了。正如希克斯所说:“如果持有现金的成本可以忽略,如果利率不大于零,则持有现金比将现金贷出更为有利可图。因此利率必须是为正的[22]。”这也被称为“零利率下限(Zero Lower Bound)”。

2009—2021年期间,西方主要国家的短期利率均没有达到合理区间,因为货币政策的效力也饱受质疑,并在经济学家之间引发争论。凯恩斯主义经济学家认为此时的货币政策已经到了极限,不能再通过降低利率的方式来调控经济,只能求助于财政政策。但货币主义的经济学家,包括弗里德曼则认为,此时的货币政策依然是有效的,虽然利率不再下降,但可以通过增加货币供应的方式来刺激经济。经济学家文一和董丰的研究表明,在零利率或为负的状态下,央行向市场注入货币的政策依然有效,而保持这种低利率有效的方式是不断回购国库券。同时,在极低利率情况下,流动性陷阱理论和费雪关于名义利率与实际利率的区分将不再有效[23]。

也有研究表明,在零利率或负利率的条件下,银行系统的效率将会大大降低。银行作为利率的传导中介主要依赖利差生存,虽然现代银行表外业务丰富,但也需要为储蓄提供利息以便将资金汇聚到银行系统之中。零利率或负利率意味着储蓄将逐渐缩水,因此不利于储蓄。为对抗负利率,很多人会将钱从银行取出,以现金形式存储。此外,负利率对银行和金融系统也是有害的,因为银行害怕储户流失而不会将负利率传导给储户,产生“逆转利率”[24],因此负利率会严重挤压银行利润。另外,负利率虽然可以鼓励借款,但银行没有动机放贷,整体的信贷规模有可能萎缩而不是扩张。米格尔·安普迪亚等人对银行高频交易数据的研究表明,在极低利率或零利率的情况下,利率每下调25个基点将导致银行的股票价格下降2%,而利率增长25个基点则只能让股价上涨1%[25]。因此可以认为,当出现零利率和负利率时,虽然还可以使用量化宽松的货币政策,但银行系统将会遭受损失,货币政策的有效性也将大打折扣。

克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)在欧洲央行的就职演讲中呼吁财政刺激,她说“近年来所有非常规的货币政策变成了常规……央行已经将资产负债表上的货币政策用到了极致,现在必须和财政政策相结合,财政政策可以提振总需求,并让企业有一个更好的预期,从而促使他们贷款并从货币政策中获益”[26]。澳大利亚联储银行菲利普·劳(Philip Lowe)对澳议会的报告中说与之前相比,财政政策在促进家庭消费和增加就业方面起到了很大作用,在未来的经济政策中将起到更重要的作用[27]。

货币政策向财政政策转向的原因,一是货币政策的效用递减,二是财政政策的有效性能够得以保证。在低利率阶段,政府可以通过减轻企业所得税的方式让企业重新获得活力;也可以通过对富人增加税收将财富向低收入人群转移,提高社会总需求水平;还可以通过政府的直接投资而增加就业。财政政策的问题是政府赤字会不断扩大,但在低利率时期甚至负利率时期,政府赤字的压力会大幅度减轻,这也是一些经济学家支持财政政策的原因,目前正在形成一种趋势,即将以货币政策为主、财政政策为辅的调控结构倒过来,重新构建以财政政策为主、货币政府为辅的调控体系。

西方主要国家的利率在疫情之后有明显的回升,美国、英国以及欧盟主要国家的短期利率均有明显提升(见图2)。当然这种利率拉升的原因是多样的,其直接原因是物价上涨带来的通货膨胀压力,间接原因是疫情之后社会需求的增加与国际供应链的重构。在可预见的未来,利率的上升还会持续一段时间,加息还将继续,但无论如何这对于货币政策来说是有利的,因为利率终于在疫情之后再次回到了货币政策有效区间。

四、收入分配进入宏观调控目标

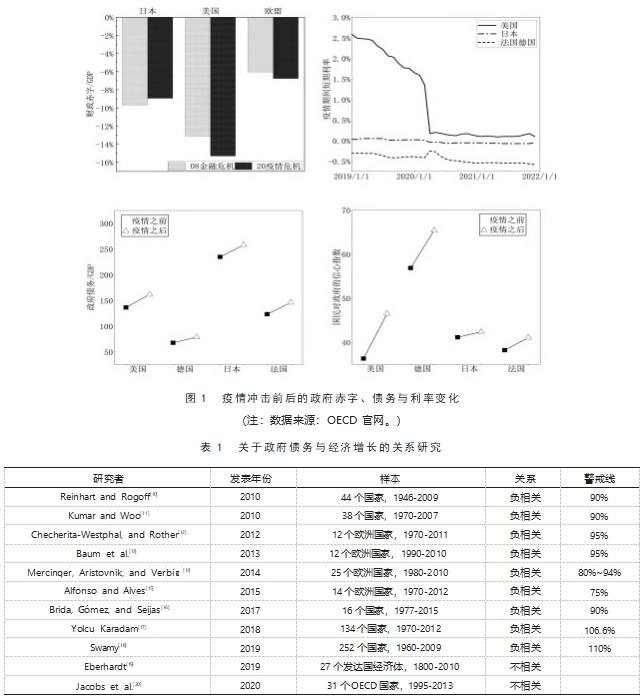

疫情对西方宏观经济学的第三个影响是收入分配或将成为宏观调控目标。西方国家宏观政策通常来说有两个主要目标:保障就业率与稳定通胀率,通常两者之间保持一种菲利普斯曲线的权衡关系。以美国为例,金融危机以来美国的失业率与通胀率之前有明显的替代关系,这种均衡在2020年疫情暴发之后被暂时打断,当即在通胀高位建立起新的均衡关系(见图3)。目前失业率已经控制在4%以下,是几十年来的最好成绩,但美国的经济增长仍然缺乏动力,说明就业对需求的拉动作用已经不再明显,根本原因在于收入分配的不合理。

一些经济学家指出贫富差距的扩大是经济增长乏力的根本原因。从家庭消费来说,富人本身的边际储蓄倾向就很高,如果他们的收入进一步增加则储蓄倾向将更加严重,这就会导致消费不足、总需求乏力。托马斯·皮凯蒂曾指出如果最上层10%的人的收入占国民收入的50%以上,一国的经济就会崩溃。根据他的数据,美国在21世纪之初的头10年,收入最高的10%的人拿到工资总额的35%,如果再叠加上资本收入的不平等,因为资本收益率总是高于产出增长率,那么很可能已经达到了经济停滞的收入分配水平[28]。

近年来,美国的货币政策和财政政策进一步加剧了财富不平等的程度,比如特朗普降低企业所得税的做法进一步增加了资本家的利润,疫情期间量化宽松政策拯救了部分濒临破产的企业,超低的利率进一步推高股价。《时代》周刊引用兰德公司的报告指出:疫情之后的美国之所以不堪一击,就是因为收入的不平等,这种不平等就像“房间里的大象”一样存在于美国很长时间,在过去的1975—2018年间,美国收入最高的1%人群从底层的90%群体的收入中拿去了50万亿美元。

高收入不平等、高债务/GDP比率相互加强,收入的不平等消耗着社会的总需求水平,而高债务的财政政策又进一步推高收入的不平等,经济陷入这个漩涡中难以自拔。有经济学家直接指出“刺激计划加剧了不平等。因为它使得经济体变得负债更高,不论是低利率鼓励了企业和家庭的借贷,还是政府赤字,不论是公债还是私债都将有利于负债者也就是投资者,因此需求被抑制,经济依然静止不动”。

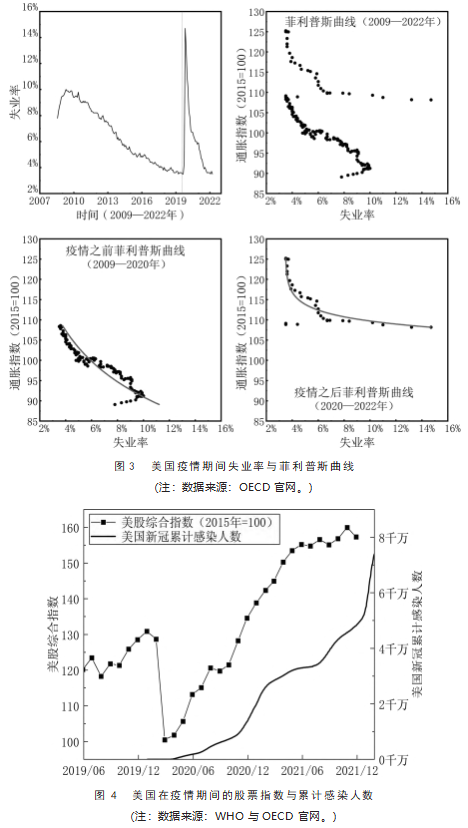

美国疫情期间的经济现象正好印证了上述分析,在疫情期间的经济刺激下,美国的股票一路高涨,并创下历史新高;同时美国新冠疫情的感染人数也在迅速上升,失业增加,经济停滞(见图4)。这一现象与传统印象中股市是经济的“晴雨表”这一印象恰好相反,原因是疫情经济刺激计划虽然直接帮扶了劳动者,但也间接推高了企业利润和股价。整体经济像是陷入了“收入差距过大—需求不足—经济下滑—经济激励政策:降息与赤字—企业利润增加—收入差距进一步扩大”的循环。

上述循环有两个原因:一是企业没有将增加的利润用于扩大再生产,从而增加劳动力需求,进一步推动劳动者收入。企业利润变成了企业家个人的储蓄或是金融资产。比如米安(Arif R.Mian)的研究表明,自20世纪80年代以来,美国前1%的富人将累积财富的2/3用于持有美国的国债和家庭债务,同时美国的国债与家庭债务每年以3%的速度增长,这些债务的资金就有一半源于前1%富人的储蓄。二是劳动力市场上劳动者的议价能力持续减弱,导致工资水平相对走低。技术的不断变革导致智能机械在生产中占的比重越来越高,发展中国家对发达国家的劳务输出也冲击着劳动力市场的供需平衡,传统工会组织在这两种力量的冲击下议价能力逐渐减弱,已经不能为其成员提供税前收入的基本保证。

正因如此,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)才呼吁:对于收入分配的重视使得人们要寻找除利率之外的政策工具,比如加强工会力量,提升工会对企业的议价能力,同时严控企业并购,阻止垄断势力的形成。

五、结论

综上所述,西方宏观经济学伴随着经济危机而产生,历史上每次重大的经济危机都对宏观经济学的发展有深刻的影响。具体来说,新冠危机可以从三个方面改变西方宏观经济学的传统观念:一是重新审视政府债务警戒线,疫情期间各大经济体的债务与GDP比率显著上升,同时公众对政府的信心指数也在上升,传统60%的债务警戒线不再适用,新的警戒线标准呼之欲出;二是货币政策重新回到利率有效区间。自金融危机以来,以货币政策为主、财政政策为辅的宏观调控政策饱受诟病,根本原因就是“零利率边界”对货币政策的威胁,疫情之后,社会需求与通胀多重压力让利率重回货币政策有效区间;三是收入分配将进入宏观政策目标。传统以调整菲利普斯曲线为代表的宏观政策已经用到极致,但经济增长依然乏力,其根本原因在于收入分配不平等,疫情期间股票与感染人数携手上涨的现实再次证明这一点,疫情之后收入分配的调整很可能成为新的宏观政策目标。

【注释】

①数据来源:美国财政部网站<https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/pd_debttothepenny.htm.>访问时间:2022年5月16日.

②数据来源:日本财务省网站<https://www.mof.go.jp/english>访问时间:2022年5月16日.

【参考文献】

[1]TOBIN J.An Overview Of The General Theory:Behavior Of An Economic System Without Government In-tervention[R]:Cowles Foundation For Research In Economics At Yale University,1995.

[2]WOODFORD M,XIE Y.Policy Options At The Zero Lower Bound When Foresight Is Limited[J].AEA Papers and Proceedings,2019(109):433-437.

[3]KRUGMAN P.Good enough for government work?Macroeconomics since the crisis[J].Oxford Review of Economic Policy,2018,34(1-2):156-168.

[4]STIGLITZ J E.Rethinking macroeconomics:What failed,and how to repair it[J].Journal of the Europe-an Economic Association,2011,9(4):591-645.

[5]STIGLITZ J E.Where modern macroeconomics went wrong[J].Oxford Review of Economic Policy,2018,34(1-2):70-106.

[6]CABALLERO R J.Macroeconomics after the crisis:time to deal with the pretense-of-knowledge syn-drome[J].Journal of Economic Perspectives,2010,24(4):85-102.

[7]MADSEN M,OLESEN F.Macroeconomics after the financial crisis:a post-Keynesian perspective[M].Abing-don Oxon and New York:Routledge,2016.

[8]EICHENGREEN B,EL-GANAINY A,ESTEVES R,et al.In Defense of Public Debt[M].Oxford:Oxford University Press,2021.

[9]ALLEN P.No Chance of Default,US Can Print Money:Greenspan[EB/OL].(2011-8-9)[2022-8-19].https://www.cnbc.com/id/44051683.

[10]REINHART C M,ROGOFF K S.Growth in a Time of Debt[J].American Economic Review,2010,100(2):573-578.

[11]KUMAR M,WOO J.Public debt and growth[J].IMF Working Papers,2010,2010(174):1-47.

[12]CHECHERITA-WESTPHAL C,ROTHER P.The impact of high government debt on economic growth and its channels:An empirical investigation for the euro area[J].European economic review,2012,56(7):1392-1405.[13]BAUM A,CHECHERITA-WESTPHAL C,ROTHER P.Debt and growth:New evidence for the euro area[J].Jour-nal of international money and finance,2013(32):809-821.

[14]MENCINGER J,ARISTOVNIK A,VERBIC M.The impact of growing public debt on economic growth in the European Union[J].Amfiteatru Economic Journal,2014,16(35):403-414.

[15]AFONSO A,ALVES J.The Role of Government Debt in Economic Growth;proceedings of the ISEG-School of Economics and Management,Department of Economics,University of Lisbon,F,2014[C].

[16]BRIDA J G,GóMEZ D M,SEIJAS M N.Debt and growth:A non-parametric approach[J].Physica A:Statis-tical Mechanics and Its Applications,2017(486):883-894.

[17]YOLCU KARADAM D.An investigation of nonlinear effects of debt on growth[J].The Journal of Eco-nomic Asymmetries,2018(18):1-1.

[18]SWAMY V.Debt and growth:Decomposing the cause and effect relationship[J].International Journal of Finance&Economics,2020,25(2):141-156.

[19]EBERHARDT M.Nonlinearities in the relationship between debt and growth:(no)evidence from over two centuries[J].Macroeconomic Dynamics,2019,23(4):1563-1585.

[20]JACOBS J,OGAWA K,STERKEN E,et al.Public debt,economic growth and the real interest rate:A pan-el VAR Approach to EU and OECD countries[J].Applied Economics,2020,52(12):1377-1394.

[21]BLANCHARD O.Public debt and low interest rates[J].American Economic Review,2019,109(4):1197-1229.[22]HICKS J R.Mr.Keynes and the"classics";a suggested interpretation[J].Econometrica:journal of the Econometric Society,1937:147-159.

[23]WEN Y,DONG F.Optimal monetary policy under negative interest rate[J].Federal Reserve Bank of St Louis,2017,working pater(19):DOI:10.20955/wp.22017.20019.

[24]BRUNNERMEIER M K,KOBY Y.The reversal interest rate[R]:National Bureau of Economic Research,2018.[25]AMPUDIA M,VAN DEN HEUVEL S.Monetary policy and bank equity values in a time of low and nega-tive interest rates[J].Board of Governors of the Federal Reserve System 2019,working paper(064):https://doi.org/10.17016/FEDS.12019.17064.

[26]LAGARDE C.The monetary policy strategy review:some preliminary considerations[EB/OL].European central bank,(2020-9-30)[2022-5-1].https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200930~169abb 1202.en.html.

[27]LOWE P.Today's Monetary Policy Decision[EB/OL].Reserve Bank of Australia,(2020-9-3)[2022-5-2].https://www.rba.gov.au/speeches/2020/sp-gov-2020-11-03.html.

[28]托马斯·皮凯蒂著,巴曙松等译.21世纪资本论[M].北京:中信出版社,2014.