县域国有企业中层管理者绩效管理体系的优化措施探讨论文

2023-07-15 13:44:41 来源: 作者:xieshijia

摘要:国有企业不同于其他性质的企业,有其特殊性,在国民经济中占据主导地位。当前,县域国有企业绩效管理体系仍存在一定问题,特别是针对中层管理者的绩效管理体系亟待改革优化。本文对县域国有企业绩效管理体系及其优化进行了深入探讨,旨在引导企业中层管理者积极履行公司战略,为国有企业创造更多的经济价值。

摘要:国有企业不同于其他性质的企业,有其特殊性,在国民经济中占据主导地位。当前,县域国有企业绩效管理体系仍存在一定问题,特别是针对中层管理者的绩效管理体系亟待改革优化。本文对县域国有企业绩效管理体系及其优化进行了深入探讨,旨在引导企业中层管理者积极履行公司战略,为国有企业创造更多的经济价值。

关键词:国有企业;中层管理者;优化设计;绩效管理

我国县域国有企业起步较晚,部分经济较为落后的县域,最近几年才逐步开始完善现代企业制度,建立健全绩效考评体系,但该制度设计往往停留在高层管理者层面,没有下沉到中层管理者,相较于管理规范的上市公司及全国排名靠前的大型央企仍存在着一定的差距。

一、县域国有企业中层管理者绩效管理现状

(一)县域国有企业的概念

在我国,国有企业是指国务院和地方人民政府分别代表国家履行出资人职责的国有独资或者控股的企业,同时也包括由中央和地方国有资产监督管理机构和其他部门逐级投资的企业。国有企业是社会属性和经济属性的双重耦合,一方面,其作为企业,需要进行生产经营,遵循市场规律,应对市场竞争;另一方面,其作为当地政府的下属企业,也承担着一定的政府任务,履行公共性职责。

(二)县域国有企业中层管理者绩效管理现状

1.绩效计划制定现状

县域国有企业由于市场化起步较晚,加上实际控制人为地方政府,公司战略目标及考核指标的设定,基本上由地方政府根据当地经济社会发展需要进行初步确定,再由集团公司分解细化。公司中层及以下人员很少参与到公司绩效目标的制定中,导致大部分中层管理者,对于公司的战略目标及考核任务的理解缺乏全局性,没有站在全市经济社会发展、集团整体经营的角度来看问题,各个部门之间直接对高层管理者负责,部门间沟通较少。

2.绩效实施现状

县域国有企业中层管理者的任务,主要来源于每周、每月定期召开的公司工作会议,由会议上直接部署中层管理者需完成的任务。一方面,缺少针对全年的整体目标,侧重分阶段的小目标;另一方面,绩效计划实施监督及约束措施较弱,在绩效计划实施过程中,未建立制度性监督跟踪机制,即使没有完成会议上布置的任务,也不会得到实际惩罚。

3.绩效考核现状

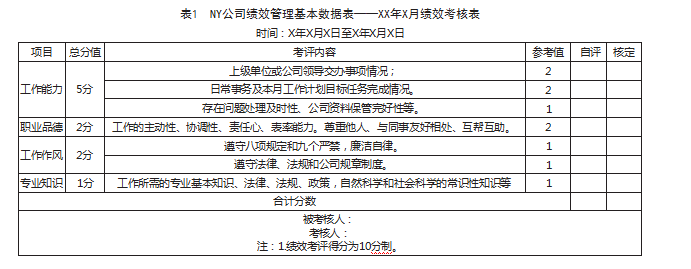

当前,部分县域国有企业针对中层管理者没有结合每个部门的工作特点进行分类别的考核,统一采用的是“自评+领导核定”的方式(以某家县域国有企业NY公司为例,具体如表1所示),频率主要为按月度考核,先由中层管理者先进行自我评分,再提交公司高层进行最后的分数核定,月度考核分数为10分。在实际的调查中,该分数与员工的个人绩效、岗位晋升以及评优评先没有较大的关联,仅作为公司各项工作中开展的一环。考核结果没有参考实际工作量,考核内容过于简单,考核工作流于形式。同时,考核指标侧重于定性指标,定量指标占比较小,很容易受到人为主观因素的影响,导致一定程度上出现考核结果失真失准。

(三)绩效结果运用和反馈现状

县域国有企业在结果运用方面效果并不理想,体系运行流于形式。首先,年底评定个人为优秀的结果,并非完全按照每月综合得分评定,而是由高层管理者直接讨论决定,导致每月绩效考核结果形同虚设,中层管理者在填写考评表时也是敷衍了事。其次,绩效考评结果的运用仅体现在薪酬支付上,即直接的奖金奖励,考核结果运用有限且激励方法单一,缺少约束机制。最后,缺少绩效结果反馈。工作的完成情况及定期督导主要是平时工作中的会议或者是临时约谈,没有形成专门的制度和约谈的流程。

二、县域国有企业中层管理者绩效管理体系存在的问题及原因分析

当前,县域国有企业对于中层管理者的绩效管理,认识仍不到位,重视程度不够,没有把绩效管理当成是促进公司整体效率提升、推进公司完成战略目标的重要手段,绩效管理在实际工作中流于形式。近年来,有关于国企高管跳槽或者部分事业单位性质的科研所博士集体跳槽的新闻层出不穷,社会开始聚焦对一些国有企业高等人才的绩效管理,但主要局限于高层管理者,对于中层管理者的绩效考核却十分简单,主要依赖于高层管理者的主观上的决策判断。众多县域国有企业关于中层管理者绩效管理工作上体现出来的共性问题主要集中在绩效考核目标不明确、考核形式化、考核方法不科学、考核结果不运用等。具体原因分析如下:

(一)对绩效管理的作用不够重视

在NY公司与高层管理者的现场访谈中,高层管理者也对其做出了相应的解释。国有企业在我国就业者心中仍然有着“铁饭碗”的印象,虽然工资待遇可能比不上同等类型的民营企业,但是其相对稳定的工作环境和相对温和的淘汰机制让员工们产生了“粘性”,大多不愿意离开国有企业,或是很容易招收到新的员工入职。尽管当前县域国有企业绩效管理体系存在不科学、不合理的现象,但对于高层管理者乃至政府及相关代管机构来说,由于国有企业薪酬稳定的优点,大部分的国有企业人员不会放弃这份工作,即便绩效管理不科学,也不会带来人员的大量流失。高层管理者对国有企业的绩效管理体系改革有发言权和建议权,但由于自身的不重视,让绩效管理流于形式,也导致了具体实行过程中,出现了如不重视考核指标和权重设置的合理性等问题,使绩效管理体系流于形式。

(二)绩效管理目标与公司战略联系不紧密

NY公司目前尚无明确及具体的战略规划,许多情况下,公司的战略目标和阶段性任务受到当地政府干预、影响较大,没有专门就公司的发展目标进行明确,仅仅在营业执照中明确了经营的范围。同时,由于公司的最高管理者即总经理采用任期制度,每一任总经理可能会因为个人的眼光影响公司整体战略的连贯性。在绩效考核中,由于NY公司的绩效管理体系仅有对员工考勤、工作完成质量进行定性考核,并没有将考核计划与公司战略紧密相连,严重削弱了绩效管理在公司内的实际作用。

(三)绩效管理目标与中层管理者的职责定位存在偏差

由于高层管理者仅认为中层管理者乃至下属员工主要是制度的执行者,且工作可替代性强,故主观上认为中层管理者并未对公司的经营管理发挥很大的作用。因此,不重视中层管理者的绩效管理,将中层管理者的职责简单定义为根据上级领导的决策行事,并依据自身主观想法进行绩效考评,让绩效管理流于形式。

三、县域国有企业中层管理者绩效管理体系的优化措施

(一)优化绩效管理组织

首先,成立绩效管理小组,专门牵头负责绩效管理的各项事宜。成立的绩效管理小组成员包括公司董事、总经理、副总经理、人力行政部相关人员以及各部门主管,以上成员在公司各项事务决策中有话语权,可保证公司决策落实到位。其次,明确考核主体职责。分别明确各组员职责,按照能力范围将绩效管理各项工作进行分解。

(二)优化绩效管理流程

⒈重新制定绩效计划。首先,根据每年年初公司股东、董事以及高管根据本年度地方政府下达的政策性任务、公司经营目标等情况,综合决定公司年度战略目标。其次,绩效管理小组根据制定的战略目标,逐层分解至各部门、各部室主管乃至各员工。最后,绩效管理小组根据战略目标,设定公司各部室的考核指标及权重。

⒉有序推进绩效计划实施。公司的高管应当对每个部室的绩效实施过程进行实时跟踪和监控,也可以委托人力行政部门进行辅助监管,具体包括定期要求上报各部室目标任务完成进度及情况、召开经营分析会、定期收集各项指标完成数据、对比完成进度与目标任务的差距。然后,再由高管亲自约谈部门主管,共同寻找存在的不足和原因,并商讨下一步的绩效指标,帮助各部室完成绩效考核。

⒊明确考核周期。结合县域国有企业的职能定位(其负责的项目大多是大型基础设施建设类项目,以上工程开发、建设、运营周期较长),例如,针对工程部等人员可按季度进行考评,针对内部职能部门人员可按月考核。

⒋推进绩效管理考核客观、公正。高层管理者要学会倾听中层管理者的反馈意见,依据客观事实,对比绩效考核目标进行评价,尽量让中层管理者的付出得到肯定。

5.进行持续沟通辅导。建立绩效实施过程信息跟踪制度,定期收集绩效管理中各中层管理者关于各自工作任务的落实进度、遇到的问题和原因,以及希望高层管理者帮助协调的问题,以便能够及时反馈问题和解决问题。

(三)优化绩效管理方法

首先,从公司的战略目标出发,结合公司各部门的岗位职责,将绩效考核目标进行分解。其次,通过采用关键指标法、平衡计分卡等方法,从多方面为公司的中层管理者设计出相应的考核指标,编制公司绩效指标表,形成对公司层面的KPI,接着分解到部门,最后分解到个人。最后,对绩效结果进行考核评分,可以从岗位工作职责、员工个人行为以及最终结果,多方面进行综合评分,给出明确的绩效考核结果。

(四)优化考核结果应用

首先,进行薪酬调整。对于竞争性国有企业来说,增强对人力资本的投入能够更好地留住人才。对于准公共性国有企业来说,也能有效提升中层干部工作的积极性。同时,国有企业人力资本薪酬约束合理度,对人力资本投入回报率与企业绩效的正相关性具有强化作用。研究表明,员工在任务截止期限到来时,离目标的距离越近,越有可能从事非伦理行为。因此,在营利性企业中,员工的薪酬必须和其非伦理行为相联系,加重个体不道德行为的代价,并在企业的绩效考核中予以体现,以达到事前承接的效果,防范非伦理风险。可以针对不同岗位工作量、重要性等因素进行绩效工资调整,体现部门间中层管理者履职完成情况的差距,更加激发中层管理者主动积极去完成各项考核任务指标,改变原有一成不变按档次考核的情况。其次,对岗位进行调整。考虑员工个人情况进行岗位调整,充分发挥员工的自身特长,优化中层管理者的队伍结构。最后,加强对中层管理者的培训和能力提升。对绩效考核结果差的中层管理者,适当开展岗位能力培训,通过聘请线上线下专家或是企业自己培养的方式,有针对性地对薄弱方面进行加强培养。针对绩效考核结果优秀的中层管理者,适当给予更高层次的岗位培训,推进其实现职业生涯的跨步。

(五)优化绩效考核反馈

国有企业应当定期帮助员工理解和改进绩效,设立相应的申诉流程或渠道,加强对员工核心利益的关注。首先,将常态化绩效反馈机制的原则写入绩效管理制度中。针对中层管理者在工作过程中偏离了绩效考核目标的情况,及时介入并指正。其次,设计绩效考核向上申诉机制。可制定《中层管理者绩效考核申诉表》,畅通下级对上级的申诉渠道。最后,优化绩效反馈面谈机制。绩效管理小组成员,例如,高层管理者可以找中层管理者进行面谈,将其对中层管理者全年的工作完成情况以及自己的看法评价传递到个人,并形成《NY公司绩效面谈记录表》。同时,该反馈表也将作为日后评价绩效考核小组的依据。

四、结语

当前,广大县域国有企业已启动了国有企业市场化改革,为保障更多县域国有企业走向成熟,离不开绩效管理体系作用的发挥。地方政府、国企高管要理性认识绩效管理体系对中层管理者的激励与约束作用。不断改革和推出适应中层管理者和绩效体系和制度,辅以人力资源、企业文化、制度设计、沟通反馈以及纪律监督等方面的支撑,共同保障企业绩效管理体系发挥出应有作用,推动广大县域国有企业发挥其国民经济的主体作用。

参考文献

[1]张继,柳顺海.国企薪酬约束、人力资本投入回报与企业绩效[J].财会通讯,2020(14):38-41.

[2]陈渝.企业绩效考核对员工非伦理行为作用机制探讨——以A公司绩效考核体系为例[J].财会通讯,2018(23):83-86.

[3]赵君,张永军,刘智强,等.绩效考核政治结构及其对反生产行为的影响[J].管理工程学报,2021(11):1-12.