白云某构造古近系地层井漏原因及应对措施论文

2025-08-11 15:05:15 来源: 作者:xuling

摘要:近年来,随着南海东部勘探进程朝着“双古、双深”领域的不断深入,井漏复杂情况时有发生,对现场地质资料录取及工程正常开展造成了一定的影响。

摘要:近年来,随着南海东部勘探进程朝着“双古、双深”领域的不断深入,井漏复杂情况时有发生,对现场地质资料录取及工程正常开展造成了一定的影响。文章分析井漏发生的根本原因,从源头上分析漏失机理,并以白云某构造A井为例,通过系统梳理井漏发生时现场各参数变化,结合白云某构造地震资料及地质认识,提出了白云某构造古近系地层井漏原因及井漏发生时为保证地质资料录取采取的应对策略,为以后杜绝此类工程复杂情况的发生提供借鉴。

关键词:古近系;井漏;漏失原因;地质应对

1白云某构造地质情况

白云凹陷为南海东部最主要的天然气藏聚集区,各区带油气储量分布非常不均,约89.2%的天然气探明储量集中在白云北坡和白云主洼东部,原油探明储量全部集中在白云东部,白云西南地区尚未有商业性油气发现,天然气探明储量仅占1.3%。因此,白云西南地区仍是白云凹陷勘探程度较低的新区带,是寻求勘探突破和储量接替的重点拓展区域。此外,经过多年的耕耘,目前白云东北部已非常缺乏可钻的大中型构造圈闭,近几年向深层的探索也因储层和高温问题而接连失利,勘探难度越来越大,白云西南新区成为重要的勘探区带。

白云西南地区经历了多轮探索,不同阶段的地质认识指导了该地区的勘探部署。“十二五”期间,区域研究认为白云凹陷发育文昌组和恩平组2套烃源岩,且白云西南断阶带白云16-1目标区主力烃源岩为恩平组,EW向大断层能有效沟通深部烃源岩和浅部珠海组储层,边界大断层和构造脊共同控制了白云主洼油气向白云16-1、白云15-1等目标区的运移。

近年来,在“万亿大气区”“上产2 000万吨”“十四五”及“三外”等项目推动下,对白云凹陷洼陷结构、沉积充填演化及油气运移规律等有了新的认识,认为白云南部控凹断裂差异性活动控制了文昌组沉积中心自南向北、由东向西的有序迁移,白云16洼主力烃源岩为文昌组。2023年4月,B井在开平东洼南部斜坡区珠江组-恩平组获重要油气突破,并在下文昌组揭示了一套浅湖-半深湖相优质烃源岩。通过洼陷类比,白云16洼与开平东洼分别位于云开低凸起两侧,且文昌组地震反射特征具有一定的相似性,推测白云16洼文三-文四段发育湖相烃源岩。开平东次洼的勘探突破,极大地提振了对白云西南地区的勘探信心,经过多轮次调研,提出了新的部署思路:近洼带探索珠海组大构造,以紧靠白云16洼的白云某构造原油勘探为突破口,重新落实白云西南地区烃源和储盖条件,以点带面,寻求突破。

A井位于珠江口盆地珠二坳陷云开低凸起白云15鼻状隆起带南侧翼,A井由奋进号平台承钻,2024年5月4日开钻,2024年5月30日钻至井深3 848.00 m完钻,完钻层位前古近系。实钻自上而下揭示了第四系、新近系上新统万山组、中新统粤海组、韩江组、珠江组,古近系渐新统珠海组,始新统恩平组、文昌组,前古近系地层。

2井漏发生经过及堵漏失败原因

2.1井漏发生经过及堵漏处理措施

A井是白云某构造第一口探井,为四开井身结构,三开钻至3 045 m中完,2024年5月18日11:00时四开钻进至3 487.6 m时泵压降低,钻井液返出减少,活动池液面下降,发生井漏失返,静止漏速70.0 m3/h(漏失时泥浆比重1.16 g/cm3),12:15时起钻至3 320 m,期间开增压泵灌浆维持液面,关下万能防喷器,配置堵漏泥浆,14:00时开下万能防喷器,泵入堵漏泥浆10 m3并顶替到位,钻具排量1 100 L/min,井口无返出。

发现随钻堵漏无效,开增压泵从隔水管灌入1.10 g/cm3简易泥浆维持液面起钻至2 630 m,并灌入1.13 g/cm3泥浆维持液面起钻至910 m,钻具出防喷器后关闭防喷器,起钻至转盘面,更换简易钻具,开始下钻堵漏(累计漏失泥浆500 m3)。简易钻具下钻至244.47 mm套管鞋(2 952 m),循环排气(TG最高44%,无CO2,其间测漏速30.0 m3/h),泵入堵漏浆(桥接堵漏),静止堵漏,地层承压试验(折算漏失当量密度1.15 g/cm3),下钻至3 387 m,循环调整钻井液性能(期间TG最大36%,CO2最大45%),泵堵漏浆,起钻至套管内,关闭上万能防喷器,挤堵作业及井筒承压试验(折算井底当量密度1.25 g/cm3),短起下钻,循环调整井眼泥浆均匀(密度1.12 g/cm3),测后效气为TG 0.35%,然后转入中途测压取样作业,验证珠海顶部气藏为无机成因CO2气藏。

5月22日17:15时,下钻至井底恢复钻进,钻进期间漏速为40~100 m3/h,失返,基于研究院提示井底易漏失灰质粗砂岩延续30 m后结束,后续将该套薄弱层钻穿,本趟钻进至3 532.7 m后停止钻进,起钻自3 532.7~3 281.0 m进行堵漏。泵入堵漏浆(桥接堵漏),起钻至套管内,关闭上万能防喷器,挤堵作业及井筒承压试验(地层承压能力为1.20 g/cm3,高于下部地层坍塌压力1.16 g/cm3)。

5月23日14:00时,下钻至井底,决定继续钻进,尽量靠近文昌组。5月24日00:45时,钻进至3 624 m(预测T80深度3 650 m),钻进期间漏速5.0~40.0 m3/h,钻遇岩性基本为含砾粗砂岩,决定起钻换简易钻具挤注堵漏水泥塞。

5月25日,在3 624~3 320 m段注堵漏水泥塞,5月26日下钻探塞面,水泥塞面位于3 500 m,上部井眼有部分混浆,钻水泥塞期间在3 550 m之前未发生漏失,在3 550~3 627 m之间漏速为20.0 m3/h,后续边打钻边进行随钻堵漏,漏速总体在10.4~24.0 m3/h之间,5月30日钻至3 848 m完钻。从5月18日开始发生漏失至6月2日完井,共漏失钻井液2 665 m3。

2.2水泥堵漏失败原因

通过前文井漏发生经过及堵漏处理措施的描述,A井总计进行3次专项堵漏,2次大颗粒堵漏浆(桥堵)、一次水泥浆堵漏,均未完全封堵成功,特别针对3 487.6~3 530 m严重漏失井段,在后续钻进期间还是存在漏失现象。水泥浆作为全封式堵漏,堵漏措施中成功率最高的一种方案[1],在A井堵漏失败的原因分析如下:

A井前2次均用大颗粒堵漏浆(桥堵)进行堵漏,且在堵漏刚结束时效果明显,结合桥堵方案的堵漏原理:大颗粒架桥,小颗粒塞缝,进行近井壁端漏失通道的封堵。所以前2次桥堵仅仅在漏失通道的近井壁端形成了一道屏障,这道屏障临时封隔了漏失通道,而在第3次水泥浆堵漏时,由于漏失通道已经被桥堵形成的屏障封隔,水泥浆未漏进漏失通道,从而起到水泥浆堵漏的作用。而桥堵形成的近井壁端屏障会随着继续钻进时钻具的上下滑动、搅动,屏障从井壁脱落,漏失通道再次打开,从而再次漏失。综上,导致了A井3次堵漏均未完全成功。

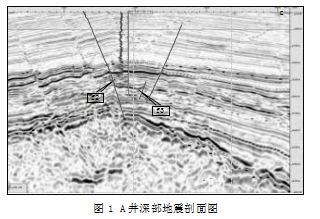

3井漏原因

A井为正常钻进期间突然漏失(未憋泵、憋扭矩),且直接失返,判断发生漏失位置为井底[2],原因为:白云某构造为继承性的断背斜构造,A井位于背斜核部,受拱张作用影响,周边发育3个方向的张性断层,漏失深度距离A井最近的为f2和f3断裂(400~450 m),井漏是因为地层富砂且小断层发育,微小断层、裂缝连通周边大断层导致井漏[3],如图1所示。

通过A井漏失情况及地质认识,分析本井井漏段大致可分为3个井段:

(1)严重漏失井段(3 487.6~3 530 m),具体表征及原因分析如下:

①钻穿该井段过程中发生井漏失返,证明地层存在较大漏失通道,存在严重裂缝。

②第二次挤注堵漏水泥塞,设计水泥塞段(3 624.38~3 320.00 m)且有附加量,但实际连续塞面位于3 500 m,证明3 500以上水泥全部漏进地层(3 500 m附近存在严重漏失段)。

③后续钻进期间,尝试泵入堵漏浆顶替测试,存在堵漏浆上返至3 500 m附近时漏速迅速变小的现象。

(2)常规漏失井段(3 530~3 740 m),具体表征及原因分析如下:

①钻进期间一直漏失,且漏速大小一直存在变化(8~20 m3/h),漏速变大证明新钻开地层存在新增漏失点。

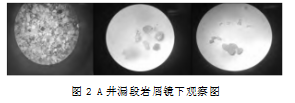

②自井漏发生以后,一直在岩屑中能发现方解石,且含量一直较多,证明整个井眼都一直有裂缝且被方解石充填。

(3)潜山井段(3 740~3 848 m),具体表征及原因如下:

①钻进自3 740~3 848 m,钻进期间漏速为25~30 m3/h,较文昌组井段变大,证明裂缝发育较上部密集。

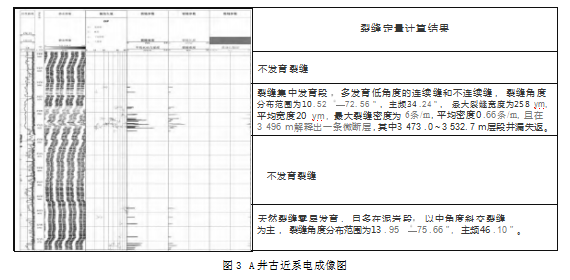

②完钻后A井在8-1/2井眼进行了电成像测井,发现整个井段裂缝发育明显,与上文分析基本一致。其中3 450~3 532.7 m裂缝异常密集,且在3 496 m出现一条微断层,判断该井段为主要漏失段。

通过系统梳理A井漏失情况,深入分析漏失原因,证明了白云某构造古近系地层在成岩后受基地火山岩底劈作用影响,火成岩上拱造成古近系地层破碎,形成了一系列裂缝从而造成井漏。同时A井在珠海组顶部发现的CO2气层为无机成因,证实为火山活动产生的CO2随破碎产生的微裂缝、断层充注到珠海顶部背斜成藏,也侧面验证了白云某构造古近系地层受火山影响严重。

4井漏工况下地质应对

4.1井漏状态下迟到时间校正

自井漏发生后,本井后续井段一直是边漏边钻的情况,其中3 487~3 532 m失返,3 532~3 848 m平均漏速8~30 m3/h。

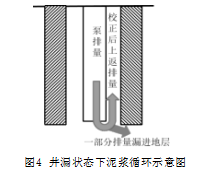

边漏边钻状态下,岩屑的上返较正常状态存在延迟,泥浆泵打进井眼中的一部分泥浆从漏失点直接漏进地层,携砂上返的泥浆相对减少,如图4所示。

针对这一现状,现场运用体积法来校正这个减少量,得到井漏状态下真实的迟到时间:

t实际=[π(D2-d2)/4Q校正]×H(1)

式(1)中:D为钻头直径(m);d为钻杆外径(m);H为井深(m);Q为排量(L/min)。

其中,Q校正=Q-q漏,q漏=平均到每分钟的漏速(L/min)。

4.2综合运用钻井参数变化划分岩性剖面

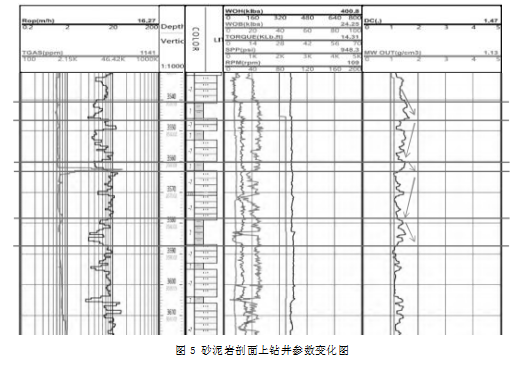

由于岩屑参考性不强,现场综合运用钻井参数+岩屑变化来划分录井岩性剖面,主要根据钻速、扭矩、DC这3个参数变化来进行砂泥岩剖面的划分,各参数具体变化响应如下:

钻遇砂岩时:钻速变快、扭矩波动变大、DC变小;钻遇泥岩时:钻速变慢、扭矩波动变小、DC变大。具体参数变化如图5所示。

4.3边漏边钻状态下录井剖面泥岩比例偏低原因

录井岩性剖面划分主要依靠2个大的方面:(1)岩屑观察;(2)钻井参数变化。

A井录井剖面泥岩比例偏低原因如下:

(1)岩屑方面。在使用简易泥浆+堵漏材料钻进时,返出岩屑受堵漏材料污染严重,无法明显判别岩性变化,同时简易泥浆中抑制性较低,对泥岩抑制不够,泥岩易水化,形成不了完整的泥岩颗粒返出,造成岩屑无法观察到泥岩。

(2)钻井参数方面。泥岩水化造成钻头泥包,钻头泥包造成钻井参数失真,从而影响通过钻井参数来准确划分岩性剖面。

5结语

通过A井的钻探及对其井漏原因的深入分析,明确了白云X构造古近系地层易漏失的地质基础,为后续该区块井位布置及工程方案制定打好了基础。同时,该井针对井漏影响下保障地质资料录取的迟到时间校正、岩性剖面划分,为后续现场地质作业提供了宝贵经验,是南海东部地质工程一体化深入践行的良好实践。

参考文献:

[1]李松.复杂地层钻井液漏失诊断技术系统构建[J].钻井液与完井液,2015,32(6):89-95.

[2]王新新.塔里木盆地哈拉哈塘油田A-B区块二叠系火成岩漏失原因与应对措施[J].地质科技情报,2019,38(2):130-136.

[3]白小军.吴起油区钻井漏失预防与综合治理[J].2021,47(6):29-30.