基于CiteSpace的全球制造业供应链韧性研究综述论文

2025-07-14 17:01:43 来源: 作者:xuling

摘要:文中基于CiteSpace软件,对近十年来制造业供应链韧性的研究现状和发展趋势进行了深入分析,并特别关注了高端制造业领域的相关研究。

【摘要】文中基于CiteSpace软件,对近十年来制造业供应链韧性的研究现状和发展趋势进行了深入分析,并特别关注了高端制造业领域的相关研究。通过绘制年发文趋势、发文国家、关键词共现、突现词图谱及关键词聚类结果图表进行分析,研究结果显示制造业供应链韧性是国内外学者研究的热点话题,发文量呈上升趋势,而数字化转型和人工智能为主要研究热点。特别是在高端制造业领域,供应链稳定性和快速响应能力越来越受到重视。未来,随着数字化和全球化进程的加速推进,制造业供应链韧性相关研究将继续深化和拓展,为制造业转型升级和高质量发展提供有力支撑。

【关键词】制造业;供应链韧性;高端制造;可视化分析;CiteSpace

1引言

在当今全球经济一体化和企业数字化转型背景下,制造业供应链韧性的重要性日益凸显。特别是在高端制造领域,供应链的稳定性和抗风险能力不仅关系到企业竞争力,更是影响国家安全和经济发展的关键因素。近年来,新冠疫情、地缘政治冲突等不稳定因素对全球供应链造成了巨大冲击,使得供应链韧性成为学术界和产业界的热点议题[1]。党的二十大报告中明确提出“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”的战略决策,体现了国家层面对供应链韧性的高度重视[2]。

供应链韧性研究始于对供应链中断风险的认识,由于全球经济环境复杂多变,学者们从不同角度探讨了供应链韧性的内涵、测度、作用机制。

在内涵方面,Christopher、Peck最早提出了供应链韧性这一名词,并认为获得供应链韧性最有利的方式是去创造能够迅速反应状态变化的网络[3]。Tang指出,供应链韧性是企业在面对外部干扰时保持或迅速恢复到期望运营状态的能力,这一定义强调了恢复力和适应性[4]。Pettit等则认为供应链韧性不仅仅表现为应对中断风险时的抵御或反应能力,还应更积极地预测中断事件,形成感知能力,进而形成更强的韧性[5]。宋华从微观与宏观的角度对供应链韧性的内涵进行了探讨,为供应链韧性研究提供了重要的理论基础[6]。张洪昌、丁睿综述了中国式现代化道路赋予制造业产业链供应链韧性新的科学内涵,为我们研究制造业供应链韧性提供了全新的视角[7]。

在测度方面,Pettit等在测度和提高供应链在面对不确定性和潜在中断时的韧性时,提供了一种定性的方法[8]。Hosseini、Ivanov通过评估汽车制造业供应链韧性,提出了一种能够对供应链的韧性程度进行量化分析的模型[9]。Fahimnia、Jabbarzadeh把随机模糊目标规划方法与可持续性绩效评分方法结合,提出了一种能够动态可持续性权衡分析的多目标优化模型[10]。洪子怡运用VHSD-EM模型和Kernel密度估计法测算与分析高技术产业链供应链韧性[11],席倩文运用熵值法对新能源汽车产业链供应链韧性进行测度[12],钟昌宝等则开发并检验了供应链韧性量表的信效度[13],为量化评估供应链韧性提供了科学的工具和方法。

在作用机制上,张伯伟、马凡慧指出,智能制造能够优化供需匹配过程、提高供需契合程度和赋能供需深度协同,从而产生“扩链”效应和“稳链”效应,有效提升产业链供应链韧性[14]。黄明珠探讨了灵活性、敏捷性、重塑性、可视性、供应链合作等因素对供应链韧性的正向影响,并指出高供应链韧性背后是多因素的协同作用[15]。Scholten、Schilder发现特定的协作活动,如信息共享、协作沟通等,能通过增加可见性、速度和灵活性来提升供应链韧性[16]。Zhao等探讨了供应链数字化对供应链韧性和绩效的影响,并得出数字化可以直接影响供应链韧性和供应链绩效,同时供应链韧性在数字化和供应链绩效之间起着中介作用的结论[17]。关红阳运用基准回归模型分析智慧物流发展对供应链韧性的影响效应与作用机制[18],黄宏斌等采用多时点倾向得分匹配-双重差分的方法,从提质增效的视角考察了创新型产业集群试点政策对供应链韧性的影响及其作用机制[19]。此外,李凤等从新质生产力的角度出发,探讨了技术创新和管理创新对企业供应链韧性的促进提升作用[20]。

以上研究表明,供应链韧性的研究已经从单一的风险管理扩展到了包括数字化转型、技术应用等在内的多个维度[21]。高端制造业作为国家战略性新兴产业,其供应链复杂性和不确定性程度更高,急需提升供应链韧性。Zouari等的研究表明,数字化转型可以显著增强供应链韧性[22],这为制造业供应链的数字化、智能化转型提供了理论支持。

综上所述,本文将运用CiteSpace软件对国内外制造业供应链韧性的研究现状和趋势进行可视化分析,并特别关注高端制造领域,从而揭示供应链韧性的研究热点和未来发展方向,为我国制造业供应链的优化和升级提供理论支持和政策建议。

2研究方法

本文采用CiteSpace软件进行分析,通过对目标文献进行可视化,分析该领域内当前的研究现状及发展趋势。此软件是由美国德雷塞尔大学的陈超美教授研发出来的,目前已经成为了信息分析中的一种主要研究工具[23]。

本文利用可视化计量方法,对一定时期内关于制造业供应链韧性文献的知识图谱进行分析。通过对文献数量特征、关键词共现、突现和聚类进行分析,得出制造业及高端制造业供应链韧性的研究现状及发展趋势。具体而言,利用CiteSpace软件将在一定时间段内、某一领域有代表性的研究文献作为样本数据,从而直观地反映国内外学者在供应链韧性领域的研究现状、热点领域和发展趋势,并对该领域的研究进行定量分析[24]。

3文献来源

3.1国内文献来源

本文研究的中文文献来自CNKI期刊全文数据库,以“韧性*制造”为主题,文献起止年份为2014-2024年,对CNKI期刊进行检索,共得到1435篇文献。为保证样本文献与研究主题的契合度和分析结果的有效性,对检索结果进行人工筛选,剔除会议、报纸等非有效来源,同时对与供应链韧性和制造业相关程度低的文献予以删减。经筛选整理后最终确定183篇文献作为研究样本,并将文献以RefWorks形式导出。

3.2国外文献来源

本文研究的国外文献主要是以Web of Science核心数据库作为数据来源,主题为“Supply chain resilience”和“Resilient supply chain”包括“manufacturing”,文献类型选择“Article”,检索时间跨度为2014-2024年,经人工筛选和删除无效文献后,共获得有效样本文献131篇,构成研究的基础数据。

4研究现状分析

4.1发文量分析

发文量能直观地反映出特定研究领域的进展[25],通过分析检索文献年发文量变化,可以了解该领域学术研究的理论发展水平和程度[26]。通过使用CiteSpace进行文献计量,以Excel工具对结果进行统计分析,并绘制折线图。

4.1.1中文文献发文量分析

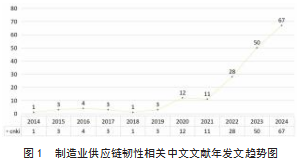

图1显示了2014-2024年期间,以“制造业供应链韧性”为主题的中文论文年发文量变化趋势。从图中可知,2014-2017年,该领域的发文量较少,分别为1篇、3篇、4篇和3篇。2018年发文量下降至1篇,而2019年则增加至3篇。2020年发文量显著增加至12篇,2021年略有下降,只有11篇。2022年发文量大幅上升,有28篇,2023年达到60篇,2024年则进一步增加至67篇。总体而言,国内关于“制造业供应链韧性”的研究在早期发文量较少,但自2020年起发文量开始显著增加,尤其是在2022年之后增长趋势更为明显,2023年和2024年的发文量达到高峰。这一趋势表明,我国制造业供应链韧性研究在近两年得到了极大关注,随着外部经济环境的不断变化,该研究可能持续成为研究热点,其研究价值和重要性也将不断提升。

4.1.2英文文献发文量分析

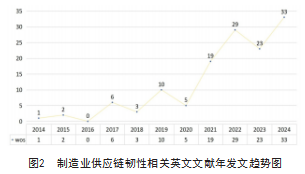

图2显示了2014-2024年期间,以“制造业供应链韧性”为主题的英文论文年发文量变化趋势。从图中可知,2014年至2016年,该领域的发文量较少,分别为1篇、2篇和0篇。2017年发文量有所增加,达到6篇。2018年发文量下降至3篇,而2019年则显著增加至10篇。2020年发文量减少至5篇,但2021年又大幅上升至19篇。2022年发文量达到峰值,为29篇。2023年发文量有所下降,为23篇,而2024年则进一步增加至33篇。整体来看,国外关于“制造业供应链韧性”的研究早期发文量较少,但自2017年起发文量开始逐渐增加,尤其是在2019年之后,增长趋势更为明显。这与全球供应链面临的挑战激增,以及学术界对该研究的重视程度提高有关。制造业作为全球经济的重要组成部分,其供应链的韧性对于企业的稳定运营和持续发展至关重要。以上趋势表明,制造业供应链韧性是一个持续受到学术界关注的重要研究领域,随着国际环境的变化和需求的增加,该研究在未来可能会继续保持活跃。

4.2发文国家分析

一个国家或一个机构在某一学术研究领域的地位取决于它的发文量和文章质量,而发文量则是衡量一个国家对研究主题重视的程度[27]。本节通过绘制发文国家共现图表,展示不同国家在“制造业供应链韧性”领域的发文频次以及相关的网络分析指标情况,具体如图3和表1所示。

中心性是衡量一个国家在某研究领域中核心地位的重要指标。从表1中得出,英国的中心性最高,达到了1.02,表明英国在制造业供应链韧性领域的研究网络中占据了核心地位。中国的中心性为0.45,虽然不及英国,但也显示出其在该领域研究中具有一定分量。从频率来看,中国的发文频次最高,达到了37次,显示出中国在制造业供应链韧性领域的研究活跃度较高。紧随其后的是英国,发文频次为24次,也表现出对该领域的高度关注。此外,印度和美国的发文频次分别为21次和19次,同样表现出对该领域的一定关注。因此,中国、英国、印度和美国等国家在制造业供应链韧性领域的研究活跃度较高,在该领域的研究网络中占据了重要的地位,对推动制造业供应链韧性领域的研究和发展做出了重要的贡献。从年份来看,以上发文覆盖了2014-2023年,表明制造业供应链韧性作为一个研究领域已经受到了全球范围内的广泛关注,未来随着全球化和数字化转型的加速推进,该领域研究将会显得更加重要和紧迫,各国之间的合作和交流也将会更加紧密和频繁。

5研究热点与前沿分析

5.1关键词共现分析

本节通过CiteSpace软件对文献中的关键词进行共现图谱分析,从而发现学科领域的研究热点和重点[28]。通过整理频次位于前10的关键词,并对其中心性进行计算,可得到制造业供应链韧性高频关键词表。一般来说,关键词中心性越大,其在文本网络中的连结性和重要性就越高[29]。

5.1.1中文文献关键词共现分析

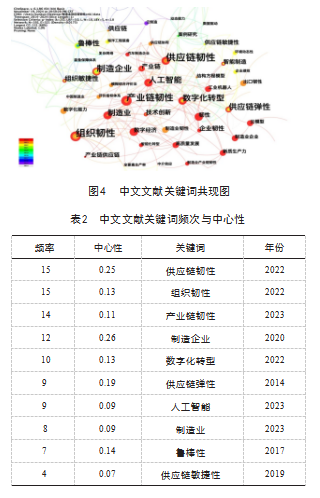

在中文文献关键词共现分析中,如图4和表2所示,从频率来看,“供应链韧性”和“组织韧性”两个关键词出现频次均为15,排名第一,表明在制造业供应链韧性领域的研究中,供应链组织韧性的关注度较高,属于核心研究内容。“产业链韧性”“制造企业”“数字化转型”等关键词也具有一定频次,属于研究的重要方向。在中心性方面,“制造企业”以0.26的最高值占据核心地位,表明它在制造业供应链韧性领域研究网络中占据了关键位置。“供应链韧性”的中心性相对较高,达到0.25,显示出它在研究网络中也具有一定的分量。从年份来看,“供应链韧性”和“组织韧性”是2022年的热点关键词,“产业链韧性”和“制造企业”则是2023年的关注重点。“数字化转型”和“人工智能”等关键词体现了当前制造业供应链韧性领域的研究趋势,表明新兴技术的发展为制造业供应链韧性研究提供了新的视角和方向。

5.1.2英文文献关键词共现分析

在英文文献关键词共现分析中,如图5和表3所示,“供应链韧性”(Supply Chain Resilience)在2014年出现的频次高达71,成为该领域最热门的关键词。同时,关键词“管理”(Management)出现的频次为46,这表明在供应链韧性的研究中,管理策略和方法是研究重点。此外,“性能”(Performance)和“影响”(Impact)两个关键词也频繁出现,表明供应链韧性提升对于企业的性能和业务连续性具有重要影响。因此,如何评估和量化供应链韧性的性能影响成为研究的重要方向。最后,“动态能力”(Dynamic Capability)、“能力”(Capability)、“风险管理”(Risk Management)、“框架”(Framework)、“中断”(Disruption)等关键词出现频次较高。这表明在供应链韧性的研究中,动态能力被视为一个重要的影响因素,可以帮助企业更好地适应外部环境的变化,提高供应链的柔性和韧性;通过有效的风险管理策略可以降低供应链中断的风险;在构建供应链韧性模型或体系时,需要有一个系统性的框架来指导;研究者开始关注供应链中断的影响以及有效应对策略。

5.2关键词聚类分析

为了更深层次地挖掘各研究热点之间的关联,本文在关键词共现的基础上将联系紧密的关键词进行分组聚类[30]。根据LLR算法得到制造业供应链韧性领域内关键词聚类分布结果及其相关特征。

5.2.1中文文献关键词聚类分析

在表4和图6中,集群0以“制造业”为核心关键词,其最大LLR高达11.41,最小p-value为0.001,表明该集群与制造业的相关性非常强。同时,该集群还涵盖了“组织韧性”“产业链韧性”“韧性”和“产业链”等关键词,共同揭示了制造业供应链韧性研究中的重要领域。集群1以“复杂网络”“鲁棒性”和“供应链”为关键词,展示了复杂网络背景下供应链相关研究的重要性。其中,关键词“h公司”和“工业4.0”较多提及,表明该集群关注于某些具体企业的供应链实践,以及智能制造背景下的供应链研究。集群2以“供应链韧性”为核心,同时涉及“人工智能”“产业集聚”和“全球售后服务”等关键词,表明该集群人工智能技术应用、产业集聚和全球售后服务对供应链韧性提升的影响。集群3以“案例研究”为特色,注重通过案例研究来探索供应链韧性提升方法,特别是敏捷制造和数据赋能等新兴技术在其中的作用。集群4以“组织敏捷性”和“制造企业”为核心,同时关注“企业成长绩效”“决策模型”和“全球供应链”等议题,揭示了制造企业提升其供应链韧性的重要性和所面临的挑战。集群5包含了“供应链弹性”“环境动态性”“企业绩效”和“供应链绩效”等关键词,主要关注供应链在面对环境动态性时的表现,以及如何通过提升供应链弹性来增强企业绩效。集群6以“数字化转型”为引领,同时关注“企业韧性”“出口韧性”和“交易成本”等议题。其中,“电动汽车制造企业”的提及意味着该集群特别关注电动汽车制造企业在数字化转型过程中供应链韧性的构建。

通过以上分析可知,近年来高端制造企业面临着更加复杂和多变的市场环境,提升供应链韧性变得尤为重要。为此,高端制造企业需要综合考虑数字化转型、人工智能应用、组织敏捷性、供应链敏捷性、产业集聚和全球供应链管理等多方面因素的协同作用,这有助于企业更好地应对市场挑战,实现可持续发展。

5.2.2英文文献关键词聚类分析

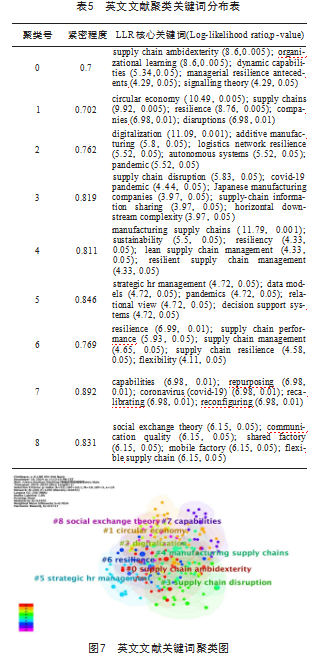

在表5和图7中,集群0主要包含供应链的双元性(ambidexterity)、组织学习、动态能力、管理韧性以及信号理论等关键词,表明研究者在探讨提升供应链韧性时关注组织内部的能力建设和适应性。集群1聚焦循环经济、供应链韧性、公司应对策略以及中断风险等方面,表明随着环境问题的日益突出,研究者开始关注供应链的可持续性以及应对突发事件的能力。集群2与数字化、增材制造、物流网络韧性、自主系统以及疫情等主题紧密相关,反映了数字化技术在疫情期间对于提升供应链韧性的重要作用。集群3主要聚焦新冠疫情对全球供应链造成的冲击,反映了企业在应对过程中形成的经验和教训。集群4强调了制造供应链、可持续性、韧性和精益供应链管理的重要性,展示了企业在追求经济效益的同时,也在努力平衡环境和社会责任。战略人力资源管理、数据模型、疫情以及决策支持系统是集群5的主要议题,说明企业在提升供应链韧性的过程中开始重视人力资源和信息技术的整合。集群6展示了企业在追求供应链韧性的同时,也在努力提高供应链的柔性和响应速度。集群7提出了能力、再利用、疫情应对策略、重新校准和重新配置等关键词,表明在面对疫情等突发事件时,企业需要具备快速响应和灵活调整的能力,以确保供应链的稳定性。集群8关注社会交换理论、沟通质量、共享工厂、移动工厂以及柔性供应链等方面,表明企业开始探索新的合作模式和生产方式。

5.3制造业供应链韧性研究演化分析

通过对突发性关键词知识图谱的分析,可以了解不同阶段制造业供应链韧性研究的轨迹[31]。突现词是指在某段较短的时间内某词语出现的相对增长率,可较好地展示词频的动态变化特征,突现词的突变值大小与突现期体现了各时间段该研究领域的研究前沿[32]。本节对近10年该研究领域的突现词开展调查,并采用CiteSpace对样本文献进行处理。

5.3.1国内制造业供应链韧性研究演化分析

图8展示了2014-2024年被引用量增长最迅速的9个关键词。其中,“动态能力”在2015-2019年间具有较高的突现强度,表明其在提升制造业供应链韧性方面具有重要作用。

动态能力强调企业适应环境变化、整合内外部资源以形成竞争优势的能力,对于高端制造企业来说尤为重要。“装备保障体系”在2017-2018年间突现强度较高,这与高端制造对设备保障和维修的高要求有关,它们对于高端制造产品生产效率和产品质量至关重要。

此外,在2018-2022年间,“复杂网络”“案例研究”“数据驱动”等关键词突现强度较高,反映了制造业供应链韧性研究方法的新趋势。在2021-2024年间,“供应链敏捷性”“组织韧性”成为了热点关注议题。

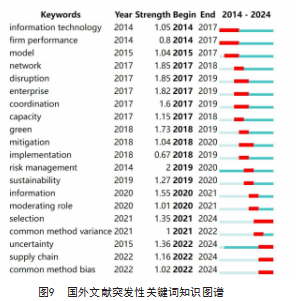

5.3.2国外制造业供应链韧性研究演化分析

图9展示了国外制造业供应链韧性领域中被引用量增长最迅速的关键词信息。其中,“information technology”(信息技术)、“firm performance”(企业绩效)和“model”(模型)在2014-2017年间具有较强的突现强度,是当时制造业供应链韧性领域的研究热点。在2017-2019年间,“network”(网络)、“disruption”(中断)、“enterprise”(企业)、“coordination”(协调)、“capacity”(能力)和“green”(绿色)等关键词的突现强度逐渐上升,反映了研究者对于网络结构、中断风险、企业角色、供应链能力和绿色发展等方面的关注。在2018-2020年间,“mitigation”(缓解)、“implementation”(实施)、“risk Management”(风险管理)和“sustainability”(可持续性)等关键词的突现强度显著增加,表明该领域开始关注风险缓解策略、实施方法、风险管理和可持续性发展等方面的研究。

在2020-2022年间,“information”(信息)、“moderating role”(调节作用)、“selection”(选择)、“common method variance”(共同方法方差)、“uncertainty”(不确定性)、“common method bias”(共同方法偏差)等关键词突现强度逐渐上升。总体来说,国外制造业供应链韧性相关研究呈现多元化发展趋势,而且还在不断深入。

6结论与展望

本文利用CiteSpace软件,对国内外近10年制造业供应链韧性研究文献进行了计量分析,包括年发文数量、发文国家、研究热点和变化趋势等视角。分析发现,随着全球经济环境剧烈变化和供应链面临的挑战增加,2014年以来关于制造业供应链韧性的文献数量逐年增加,表明其研究价值和重要性不断提升。其中,我国对于该领域的研究投入和关注度最大。制造业供应链韧性研究热点聚焦“数字化转型”“人工智能”“动态能力”“风险管理”等多个领域。从高端制造业视角审视,这些关键词聚类揭示了企业在提升供应链韧性时应聚焦的核心要素,一是强化能力建设,如风险应对能力、组织学习能力、组织适应能力;二是大力推进数字化技术的深度应用。

此外,从制造业供应链韧性研究的发展趋势来看,国内外文献主要聚焦于复杂网络、数据驱动、信息技术、绿色发展、风险管理、可持续性发展等方面。随着数字化和全球化进程的加速推进,研究者也在不断探索新的研究视角和方法,不仅有助于提升制造业供应链的韧性,也为高端制造企业的可持续发展提供了坚实的理论基础和实践指导。展望未来,有理由相信制造业供应链韧性的研究将继续深化和拓展,从而为制造业的转型升级和高质量发展提供有力支撑。

[参考文献]

[1]张其仔,许明,孙天阳.美国供应链报告的影响效应与中国应对[J].经济纵横,2023(09):67-75.

[2]刘*国,许浩楠.双循环视角下我国全球供应链韧性体系建设研究[J].中国软科学,2023(09):1-12.

[3]Christopher M,Peck H.Building the resilient supply chain[J].The International Journal of Logistics Management,2004,15(2):1-14.

[4]Tang C S.Perspectives in supply chain risk management[J].International Journal of Production Economics,2006,103(2):451-488.

[5]Pettit T J,Fiksel J,Croxton K L.Ensuring supply chain resilience:Development of a conceptual framework[J].Journal of Business Logistics,2010,31(1):1-21.

[6]宋华.中国供应链韧性建设与高质量发展:内涵、机制与路径[J].供应链管理,2023,4(09):5-24.

[7]张洪昌,丁睿.我国制造业产业链供应链韧性的理论内涵与提升路径——基于中国式现代化的背景[J].企业经济,2023,42(07):102-108.

[8]Pettit T J,Croxton K L,Fiksel J.Ensuring supply chain resilience:Development and implementation of an assessment tool[J].Journal of Business Logistics,2013,34(1):46-76.

[9]Hosseini S,Ivanov D.A new resilience measure for supply networks with the ripple effect considerations:A Bayesian network approach[J].Annals of Operations Research,2022,319(1):581-607.

[10]Fahimnia B,Jabbarzadeh A.Marrying supply chain sustainability and resilience:A match made in heaven[J].Transportation Research Part E:Logistics and Transportation Review,2016,91:306-324.

[11]洪子怡.我国高技术产业链供应链韧性和安全水平测度及动态演进分析[D].南昌:江西财经大学,2024.

[12]席倩文.新能源汽车产业链供应链韧性测度与提升策略[D].南昌:山西财经大学,2024.

[13]钟昌宝,林浩然,王旭强.供应链韧性量表开发及信效度检验[J].物流科技,2022,45(07):117-122.

[14]张伯伟,马凡慧.智能制造如何提升产业链供应链韧性:理论机制与实证检验[J].经济学动态,2024(11):20-37.

[15]黄明珠.供应链韧性影响因素及组态效应研究[D].北京:北京外国语大学,2023.

[16]Scholten K,Schilder S.The role of collaboration in supply chain resilience[J].Supply Chain Management:An International Journal,2015,20(4):471-484.

[17]Zhao N,Hong J,Lau K H.Impact of supply chain digitalization on supply chain resilience and performance:A multi-mediation model[J].International Journal of Production Economics,2023,259:108817.

[18]关红阳.智慧物流发展对供应链韧性的影响效应与作用机制[J].商业经济研究,2024,20:87-90.

[19]黄宏斌,张玥杨,李圆圆.创新型产业集群试点政策能否提升供应链韧性?[J].经济与管理研究,2024,45(09):39-60.

[20]李凤,赵珊珊,张璐,等.新质生产力赋能企业供应链韧性作用机制研究[J/OL].重庆文理学院学报(社会科学版),1-19[2025-01-09].

[21]李伟庆.数字经济对我国制造企业供应链韧性的影响研究[J].现代管理,2023,13(6):806-811.

[22]Zouari D,Ruel S,Viale L.Does digitalising the supply chain contribute to its resilience?[J].International Journal of Physical Distribution&Logistics Management,2021,51(2):149-180.

[23]Christopher M,Peck H.The five principles of supply chain resilience[J].Logistics Europe,2004,12(1):16-21.

[24]赵润之,孙凤芹.基于Citespace可视化分析的国内外供应链弹性研究的现状与趋势[J].华北理工大学学报(社会科学版),2024,24(01):26-32.

[25]勇美菁,钟永恒,刘佳,等.国内图书情报领域人工智能研究演化分析[J].科技管理研究,2020,40(11):155-161.

[26]刘晓晖.数字化转型、供应链弹性与流通企业经营绩效[J].商业经济研究,2023(02):161-164.

[27]陈艳,牟宗超,汪竹英.基于CiteSpace的国际供应链韧性研究演进脉络与前沿热点[J].武汉商学院学报,2023,37(04):76-84.

[28]卢强,王怀博,邓扬.供应链弹性国内外研究热点比较——基于2007-2021年国内外文献的CiteSpace可视化分析[J].价格理论与实践,2022(04):76-79+205.

[29]高天泽.国内供应链韧性研究现状、热点及趋势:基于CiteSpace的知识图谱分析[J].物流工程与管理,2024,46(04):65-69.

[30]韩思齐.供应链弹性与数字化[J].新经济,2021(12):52-55.

[31]吴雅骊,易婷婷.零售企业协同知识、技术、管理创新与可持续供应链绩效的互动关系研究[J].商业经济研究,2021(16):117-120.

[32]王雯倩.供应链弹性概念与影响因素综述[J].物流工程与管理,2021,43(09):73-77+64.