材料分析与测试技术课程思政的探索实践论文

2025-05-14 11:54:14 来源: 作者:xujingjing

摘要:材料分析与测试技术是材料与化工本科和研究生相关专业的必修课程,内容涵盖大型仪器设备原理、特点及其应用。该课程的思政元素融入主要通过零散的工程、科研、发明等案例支撑,无法实现高质量的价值引领作用。文章结合课程内容,围绕课程思政的落地生根,从思政内容根植知识沃土、思政元素接地气以及思政脉络扎根生长三方面进行整体设计,将课程思政与教学活动互联互动、同向同行,助力完成立德树人的根本任务。

摘要:材料分析与测试技术是材料与化工本科和研究生相关专业的必修课程,内容涵盖大型仪器设备原理、特点及其应用。该课程的思政元素融入主要通过零散的工程、科研、发明等案例支撑,无法实现高质量的价值引领作用。文章结合课程内容,围绕课程思政的落地生根,从思政内容根植知识沃土、思政元素接地气以及思政脉络扎根生长三方面进行整体设计,将课程思政与教学活动互联互动、同向同行,助力完成立德树人的根本任务。

关键词:课程思政;材料分析与测试技术;材料表征;高等院校

0引言

材料分析与测试技术作为材料与化工相关专业的本科和研究生必修课程,占据着人才培养计划中的核心地位之一。课程内容不仅包括分析与测试技术的基本理论和基本原理,而且涵盖了仪器构造、实际操作、数据处理与分析等,是一门理论与实践结合性非常强的专业基础课程[1-2]。“材料”是这门课的研究对象,“分析与测试技术”是研究材料的具体工具、手段和方法。采用合适的分析与测试技术可研究获得材料不同结构层次的信息,例如材料的化学组成、物相组成、组织结构等[3]。主要大型仪器设备包括多晶X射线衍射仪、透射电子显微镜、扫描电子显微镜、能(波)谱仪等[4-5]。通过课程的学习,可为材料与化工相关专业的学生提供一个完整、系统的分析与测试方法知识体系,助力学生在高、精、尖材料领域开展基础和应用研究,进而迅速成长为材料与化工产业的高级专业技术人才。

2022年4月25日,习近平总书记专程来到中国人民大学立德楼观摩、指导思政课堂,留下了立德楼里话“立德”的一段佳话[6]。习近平总书记还指出,要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准,真正做到以文化人、以德育人,不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养,并在党的二十大报告中进行强调[7]。完成立德树人的根本任务需要高质量的课程思政,力求润物无声地将价值塑造融入到专业课程中,潜移默化地提升学生政治素质、职业素养以及专业水平,为新质生产力赋能,推动学生德智体美劳全面发展[8]。然而,目前材料分析与测试技术课程思政的实施主要呈现为罗列各个章节知识点背后的工程、科研案例,无法实现高质量的育人和育才目标。因此,需要针对课程知识内容和培养目标确定思政元素和思政目标,并进行整体设计和规划,将知识传递、能力培养以及价值引领进行有机的融合和统一。

1课程思政特色与设计思路

1.1课程思政特色

材料分析与测试技术课程基于材料与化工相关专业,旨在培养具有较强工程意识、工程素质、实践能力的工程科技人才目标,结合湖南科技大学向高水平综合性大学转型的现状,并充分融合课程特点和章节知识内容,凝炼出传播科学精神、激发创新热情、鼓舞奋发图强以及恪守工程伦理四大思政目标。围绕课程思政目标,紧扣立德树人这一根本任务,确立课程思政特色为“落地生根”,即将思政元素内化至学生心灵深处并逐渐生根发芽,帮助学生成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1.2课程思政设计思路

课程思政“落地生根”着力从思政内容根植知识沃土、思政元素接地气以及思政脉络扎根生长三方面进行总体规划和综合设计,将实现为党育人,为国育才的目标落到实处。

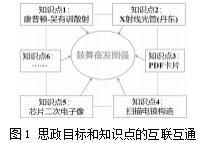

(1)根植知识。思政内容需要与课程知识高度融合,不能是无本之源,无水之木,具体通过三方面展开:①基于知识点自身规律融入思政内容,即知识点本身所折射的规律与思政要义不谋而合,实现知识学习和思政教育相互促进和吸收。②挖掘知识点背后所蕴含的思政元素,即深挖知识点背后隐藏的思政内容,形成思政元素与知识点的内在联系。③建立知识点与思政要素的多对一关系,即明晰多个知识点背后隐藏的共同思政目标,并借助课程知识的持续学习,锤炼课程思政内核。如图1所示,针对鼓舞奋发图强的课程思政目标,充分挖掘、遴选、匹配了课程不同章节中存在联系的多个知识点。确保在知识传授的同时,巩固思政目标,并以思政目标凝聚知识点,即知识学习和思政教育互联互通,齐头并进。

(2)接地气。流水不腐,户枢不蠹。思政内容要紧扣生活实际和时事动态,常用常新,重点围绕学生日常生活和感兴趣的新鲜事物进行设计和安排,让学生对思政元素产生天然的亲近感和熟悉感,有利于提高课程思政实施效果,主要通过三方面展开:①立足学生生活视角,即从学生的日常生活中遴选和知识点紧密结合的思政元素,让课程思政平易近人。②思政素材与时俱进,即跟随当下潮流,构想思政内容的具体选材、融合形式等,潜移默化地影响学生。③契合专业特性,即在本专业或行业中甄选思政素材并联系至课程知识点,提高学生专业认可度和思想觉悟。

(3)扎根生长。授人以鱼不如授人以渔,课程思政的融入最终目的是实现立德树人这一根本任务。而这需要思政内容真正在学生心中生根发芽,茁壮成长,主要通过三方面展开:①课程思政循序渐进,即课程思政不是一蹴而就,重点从深度和广度上层层推进,让学生逐渐接受课程思政的能量与价值。②思政内容“回头看”,即核心思政素材不是一次讲授就抛之脑后,而是伴随整个课程学习过程,反复从不同的角度融入核心思政内容,实现持续的培育和浇灌。③激发学生自主思政,即课程思政不是单向灌输,重点是需要启发学生进行独立思考,进而主动提升自身政治素养和学习能力,真正实现以智启德、以德润智的作用[9]。

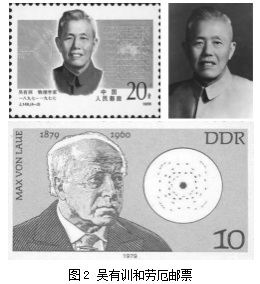

如图2所示,康普顿-吴有训散射(X射线非弹性散射)知识点中融入了核心思政素材—纪念吴有训先生的邮票,其在整个课程讲授过程中多次出现,并循序推进。后面在学习劳厄衍射(X射线弹性散射)及其纪念邮票时,对比吴有训先生邮票,引发学生自主思考:各个国家为何纪念自己的科学家,让学生认识到科学无国界,但科学家有祖国[10]。

2课程思政实施案例

2.1教学内容和目标

选择教材第三篇(总第十章)中的扫描电子显微镜分析与电子探针章节作为践行课程思政落地生根的案例,具体包括第一节扫描电子显微镜(SEM)工作原理及构造和第二节像衬度原理与应用[11]。核心知识点涵盖:SEM工作原理(重点)、SEM构造、像衬度原理以及形貌/成分衬度差异与应用(难点)。通过学习SEM的工作原理并进行发散,培养学生的知识迁移能力,提升学生的联想及拓展能力。利用理论联系实际的SEM应用问题,培养学生学以致用,致知于行的能力。借助剖析空间分辨率和信号产生区域之间的内在联系,不仅培养学生分析、归纳和总结的能力,而且促使学生学会辩证地思考问题。

2.2思政融入和目标

基于授课内容和主要知识点,结合四大课程思政目标,紧扣根植知识、接地气以及扎根生长理念,遴选组织思政素材。

(1)传播科学精神。衬度概念学习选用吴有训先生照片为例(根植知识),并回顾吴有训先生人物故事(扎根生长),展现百折不挠,求真务实的科学精神;阐述背散射电子像的制样过程(根植知识),强调求真务实的重要性,再次传播科学精神。

(2)激发创新热情。借助动植物微观世界视频(接地气)导入SEM,激发学生学习的兴趣和创新热情;介绍SEM最新趋势和动态(接地气),进一步激发学生的创新热情。

(3)鼓舞奋发图强。讲述SEM构造则以国产SEM制造处处受到掣肘的技术困境(根植知识),坚定学生科技报国的决心,鼓舞学生奋发图强;SEM应用则以芯片制造的举步维艰(扎根生长),再次鼓舞学生奋发图强。

(4)恪守工程伦理。以红外线的成像过程(接地气),让学生明白工程技术是为了服务于人,促使学生恪守工程伦理,造福人类。

2.3教学方法

(1)线上线下混合式教学。线上学生通过智慧树在线平台进行学习和回答习题,线下则根据学生答题情况进行针对性授课。课中借助智慧树课堂教学工具,完成学生签到、快速投票、抢答、头脑风暴、测验等各类活动,实现学生全员、全程、全方位融入课堂,实现良好的教学效果。

(2)多媒体教学。展示与课程内容相关的趣味视频、仪器设备视频、人物故事视频等,不仅使学生深刻理解知识点内容,而且培养学生对课程、专业和学科的热爱。针对课程中的重、难点知识,精心设计和安排动画,使知识点变得形象生动,进而帮助学生更好地掌握知识。

(3)启发式教学。将课程知识点进行有机串联,通过精心设置启发式问题,循循善诱。整个教学过程不断地提出问题—解决问题—提出新的问题—解决新的问题,激发学生持续的求知欲和学习兴趣。

(4)研讨式教学。针对课程内容中富有探究意义的知识点,组织学生进行分组讨论,根据讨论结果再进行组间研讨。通过逐渐推进的讨论过程,不仅让学生掌握知识点及其拓展内容,而且培养学生分析、归纳和总结的能力。

(5)案例教学。在课程知识基础上匹配实际的应用和研发案例,将知识点内化到案例中,使学生身临其境,充分发挥主观能动性,进而顺其自然地掌握好课程知识,并提升知识迁移和应用能力。

(6)虚拟仿真教学。课程不仅配备了智慧树线上课程资源,而且配套了虚拟仿真平台和课程实验课,帮助学生从理论到实践全面掌握大型仪器设备的工作原理、操作过程和数据处理。

2.4课程思政实施过程

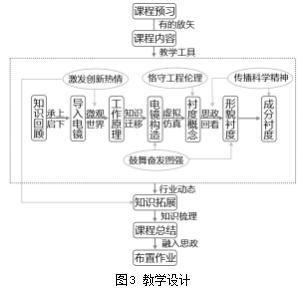

围绕落地生根的课程思政教学设计如图3所示,教学过程将课程内容的学习与课程思政的实施齐头并进,互联互通。基于学生线上预习课程的答题情况,确定课程内容中的痛点和难点,并进行优化和改善。教学过程充分利用现代化的教学手段(智慧树课堂工具),让学生全员、全程、全方位融入到课堂[12-13]。通过回顾与本节内容相关的课程内容(X射线衍射),指出该设备“无法看见”的不足之处,进行承上启下,导入本节课学习内容—SEM。为引起学生学习兴趣,播放SEM展现微观世界奇妙的短视频,包括蜘蛛网、病毒等结构,进而激发学生创新热情。

SEM的高效使用需要掌握其工作原理,学习过程中向前回顾了电子与物质相互作用,向后迁移拓展了成像过程。成像过程的实现需要装置设备测试信号,引入学习SEM构造。通过介绍日本电子、德国蔡司等SEM厂商,鼓舞学生奋发图强。借助虚拟仿真平台让学生进行模拟演练,理论和实践紧密结合。提问SEM采集的数据富含哪些信息,导入衬度概念的学习。采用疫情期间的快速测温展示红外线成像过程,让学生感受科学技术造福于人类的工程伦理。利用吴有训先生的黑白(彩色)邮票,加深学生对衬度的理解,并进行课程思政回看,传播科学精神。

由常见衬度引入电子衬度即形貌衬度。深入学习二次电子形貌衬度像的原理,结合受损的头发二次电子像激发学生学习兴趣,并提示SEM可评价洗发水修复效果。进一步指出:不仅高端设备芯片举步维艰,而且日化充斥着外国品牌,再次鼓舞学生奋发图强(扎根生长)。成分衬度来源于背散射电子,重点剖析其与形貌衬度的区别和联系。通过提问:如何确保背散射电子仅携带成分衬度而无形貌信息?学生经过仔细思考后发现最佳路径是尽可能保持样品表面平滑以去除形貌影响,方可保证结果的准确性,这是一次潜移默化的科学精神传播过程。

主要内容讲授结束后拓展SEM行业新的理论、新的技术以及新的应用,并播放原位SEM视频,激发学生学习兴趣和创新热情,有效提高学习效果和育人成效。最后,重新梳理课程知识进行总结,布置融入课程思政的作业(国外某材料性能优异,提出研究开发思路),将思政贯穿知识传递过程,助力思政目标落地生根,完成高质量的立德树人任务。事实上,当利用SEM观察“卡脖子”工程—芯片结构时,尽管学生惊叹于芯片的复杂制备工艺,但学生眼睛里却闪烁着不服输的光芒。这一刻,相信他们会为了中华之崛起而读书;这一刻,相信课程思政已经落地生根;这一刻,也深深折服于课程思政的独特魅力。

3结语

课程知识传递过程中通过课程思政落地生根,将四大思政目标润物细无声地植入学生心底并伴随课程学习持续生长和壮大,真正实现以智启德、以德润智的成效。从学生课前预习、课中表现及课后作业所呈现的学习态度和效果来看,学生知识点掌握均较为扎实并愿意主动学习为社会主义现代化建设添砖加瓦。因此,课程思政的落地生根不仅使学生能力得到了锻炼和提升,而且认知和行为均产生了积极转变。

[1]王晓蓉,周世嘉,陈常东,等.打造材料化学一流专业培养体系:以高分子化工为方向[J].高分子通报,2023,36(12):1745-1748.

[2]郭建辉,李秋叶,张经纬.近代材料分析测试方法研究生课程教学探讨与实践[J].河南化工,2023,40(2):57-59.

[3]宋飞,成娟娟,彭美勋,等.材料分析与测试技术课程立体化教学改革与实践[J].广州化工,2022,50(15):207-209.

[4]于占军,李明玉,袁庆新,等.航空特色微课在材料测试技术教学中的应用与实践[J].创新创业理论研究与实践[J].2024,7(3):155-158.

[5]胡全丽.以“铂掺杂氧化铈纳米纤维合成与表征”为例探讨材料化学实验课程教改[J].化工管理,2023(19):34-37.

[6]央视网.习近平在中国人民大学考察[EB/OL].(2022-4-25)[2024-05-19].

[7]宋亚娇,叶近婷.结构化学课程融入思政元素的探索[J].化工管理,2024(8):55-58.

[8]朱旭东,刘乔卉.“不变”中求“变”:中国共产党立德树人百年发展经验探赜[J].中国远程教育,2024,44(1):3-14.

[9]程德胜.以智育德以德润智“德智交融”课程知识观及知识要素解析:以数学课程为例[J].职教发展研究,2020,6(3):53-62.

[10]聂冷.吴有训传[M].北京:中国青年出版社,1998.

[11]左演声,陈文哲,梁伟.材料现代分析方法[M].北京:北京工业大学出版社,2017.

[12]智慧树.材料分析与测试技术[EB/OL].(2020-11-30)[2024-05-19].

[13]朱晴.线上线下融合教学在高职有机化学课程中的应用[J].化工管理,2024(2):21-24.