西藏一、二产业结构空间演变研究论文

2025-02-19 15:00:54 来源: 作者:xuling

摘要:根据可视化表达发掘出的问题,提出西藏自治区各区县一、二产业结构高质量发展的数项策略,在一、二产业结构,区域经济等方面提出了区县经济高质量发展的一系列措施,从而促进西藏自治区优化空间经济结构,完成2035年基本实现社会主义现代化的目标。

摘要:文章通过地理空间模型arcgis,运用宏观视角思维观察和分析2000—2020年在西藏自治区经济发展过程中各区县产业经济空间结构演进过程,探究西藏自治区的各区县之间的相互作用,根据《西藏统计年鉴》《中国县域统计年鉴》收集西藏自治区70余个区县2000—2020年的第一产业增加值、第二产业增加值两个指标,通过arcgis分析西藏自治区各区县一、二产业结构演变过程,通过数据可视化结果进行检验比较,从而分析出西藏各区县过去一、二产业结构发展的演变特点和问题。根据可视化表达发掘出的问题,提出西藏自治区各区县一、二产业结构高质量发展的数项策略,在一、二产业结构,区域经济等方面提出了区县经济高质量发展的一系列措施,从而促进西藏自治区优化空间经济结构,完成2035年基本实现社会主义现代化的目标。

关键词:西藏一、二产业结构;经济结构演变;高质量发展

引言

回顾西藏的工业化进程,2009年,西藏工业增加值占地区生产总值的比重不到8%,即意味着西藏的工业化率不到8%[1],而在2021年,西藏全年工业增加值为189.90亿元,地区生产总值(GDP)为2 080.17亿元,工业化率达到9.129%。目前西藏仍然处在工业化发展初期,但是又不同于传统的或是教科书上的“工业化”。在全区生产总值中,第一、二、三产业增加值所占比重分别为7.9%,36.4%,55.7%[2],即由于地理环境等因素限制并没有形成完整的工业化体系,而直接通过旅游业、现代服务业、数字产业等第三产业形成区域经济支柱,再反过来反哺培育高原生物、绿色工业、清洁能源等第二产业。基于这种产业演变的非典型性,本文通过比较西藏自治区74个区县2000—2020年的第一产业增加值、第二产业增加值两个指标,同时从空间视角来分析西藏各区县经济、社会联系之间的各种条件,以宏观视角对西藏区县经济空间规划、构建高质量发展的区县域经济发展体系提供一些建议。

一、西藏一、二产业结构格局的空间演变

(一)数据来源

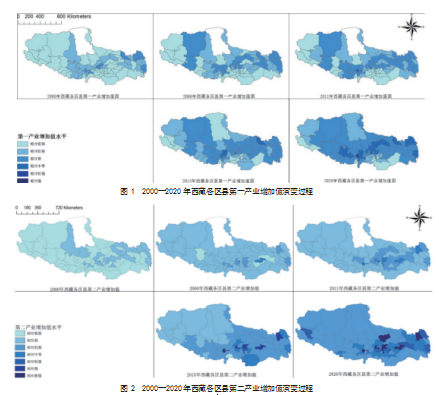

本文选取以2021年的行政区划为标准的西藏自治区内6个地级市,1个地区,南木林县、墨脱县、普兰县、卡若区等74个区县(8个市辖区,66个县)为独立单元进行分析,使用的第一产业增加值、第二产业增加值等指标数据来源于2000年、2006年、2011年、2015年以及2020年《中国县域统计年鉴》,单位为万元,其中现那曲市双湖县于2012年11月15日成立正式建制县,因此缺失2012年之前时称那曲地区双湖特别区的相关资料数据,在图1中将以空白显示。

(二)可视化表达

从《中国县域统计年鉴》选取西藏自治区74个区县的2000年、2006年、2011年、2015年以及2020年第一产业增加值、第二产业增加值数据,利用arcgis对其进行可视化表达。其次,通过分级表示,得出图1和图2以表示西藏地区各区县的演变过程。

根据图1,2000年藏东地区的丁青县、卡若区、江达县、芒康县;藏中地区的城关区、堆龙德庆区、林周县、桑珠孜区、江孜县第一产业增加值最高,在整个区域内最先达到了相对弱水平;2006年藏东地区察雅县、贡觉县、洛隆县、波密县,藏中地区的比如县、色尼区、当雄县、南木林县、谢通门县、拉孜县,藏西地区的仲巴县、改则县第一产业增加值也达到了相对弱水平,同时城关区第一产业增加值

率先达到了34 234万元,处于相对中等水平;2011年藏东地区的类乌齐县、左贡县,藏中边坝县、工布江达县,昂仁县、定日县、定结县、萨迦县达到了相对较弱水平,桑珠孜区达到了31 236万元,处于相对中等水平;2015年藏东地区察隅县、巴青县、索县、嘉黎县、巴宜区、米林县,藏中地区班戈县、曲水县、达孜区,藏西地区尼玛县达到了相对较弱水平,南木林县、丁青县达到了相对中等水平,城关区达到了68 990万元,处于相对较强水平;2020年除了山南市错那县、措美县、贡嘎县、曲松县等大部分区县,林芝市墨脱县,日喀则市岗巴县,那曲市双湖县,阿里地区日土县、噶尔县、札达县、普兰县外,西藏自治区大部分区县第一产业增加值均达到了相对较弱水平,其中藏东地区、藏中地区也有少数区县的第一产业增加值达到了相对中等水平,桑珠孜区达到了69 701万元,处于相对较强水平,城关区率先达到了110 000万元,处于相对强水平。

根据图2,2000年西藏大部分区县的第二产业增加值处于相对极弱水平,少部分区县处于相对弱水平,仅有城关区第二产业增加值达到14 956万元,处于相对较弱水平;2006年西藏全域第二产业快速发展,大部分区县已经处于

相对弱水平,藏东地区的卡若区和芒康县、藏中地区的桑珠孜区、江孜县、堆龙德庆区、曲水县、贡嘎县、墨竹工卡县、桑日县、曲松县、乃东区处于相对弱水平,城关区和巴宜区率先达到122 100万元和58 600万元,处于相对中等水平;2011年藏东地区的巴宜区、卡若区,藏中地区的桑珠孜区、堆龙德庆区、墨竹工卡县、乃东县第二产业增加值达到了相对中等水平,城关区第二产业增加值为291 100万元,达到了相对较强水平;2015年藏西地区、藏西北地区仍处于相对弱水平,其他地区已达到相对较弱水平,藏中地区的桑珠孜区、堆龙德庆区、墨竹工卡县,藏东地区的巴宜区、卡若区处于相对强水平,城关区第二产业增加值达到了609 500万元,处于相对极强水平;2020年西藏全域第二产业处于相对较弱水平,藏西地区的噶尔县第二产业处于相对中等水平,藏中地区的桑珠孜区、堆龙德庆区、城关区、墨竹工卡县、乃东区,藏东地区的巴宜区、卡若区皆达到了相对极强水平。

(三)西藏一、二产业结构空间演变

从图1标明的第一产业增加值水平可以看出,2000—2020年西藏第一产业经济整体呈现上升趋势,但仍然有发展空间。具体来看,在20年的过程中,各区县第一产业均有所发展,以拉萨市各区县为中心,向四周辐射,各经济区域相互作用,形成西藏目前的第一产业空间布局。

对数据进行横向分析,各区县产业发展水平差距较大,城关区第一产业增加值水平一直处于领先地位,而部分地区发展缓慢。例如,在2020年,城关地区已经达到了相对强水平,而那曲市双湖特别区仍处于相对极弱水平,这进一步加剧了各区域之间经济发展的不平衡,对实现区域经济可持续发展,推进各区域经济协同发展造成障碍,需要相关各方予以关注。

从图2标明的第二产业增加值水平可以看出,2000—2020年西藏第二产业增加值稳步上升,但第二产业相对极强地区分散且数量较少。从西藏整体层面分析,在20年的工业化进程中,各地区第二产业均有所增加,但是某几个地区相对极强(例如城关区),而大部分区域只能达到相对中等水平,工业化程度并不发达。

西藏地区地理环境特殊,高海拔地区实施工业化相对困难,在海拔相对较低的地区发展第二产业更符合现实情况,因此从2006年出现个别地区发展相对快于其余地区的现象,随着时间的推移,各区县发展水平差异更加凸显,加深各区县发展的不平衡性。因此,需要结合地理条件,选择适合的经济发展途径。

二、西藏一、二产业结构特点及其存在的问题

(一)西藏一、二产业结构特点

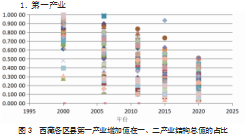

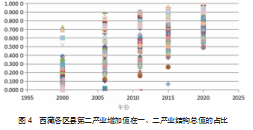

因为直接比较数值不易呈现出变化趋势,所以通过西藏自治区8个市辖区和66个县,即74个区县的历时20年的第一产业增加值和第二产业增加值与一、二产业结构总值之间的比较来表现第一产业占比、第二产业占比,通过计算出的第一产业占比、第二产业占比来衡量地区农业化程度、工业化程度,以此来观察西藏自治区20年来第一产业、第二产业的格局发展演变进程,从而分析西藏各区县农业、工业空间布局及其演变发展。

1.第一产业

如图3所示,西藏自治区在2000年各区县的农业产值占比主要集中在0.6~1.0之间;在2006年各区县的农业产值占比主要集中在0.5~0.9之间,部分区县下移;在2011年各区县的农业产值占比主要集中在0.4~0.8之间,且整体区间下移;在2015年各区县的农业产值占比主要在0~0.6之间均匀分布,且主要区间继续下移;在2020年各区县的农业产值占比主要集中在0~0.5之间,且整体区间下移并更为集中。

2.第二产业

如图4所示,西藏自治区在2000年各区县的工业产值占比主要集中在0~0.4之间;在2006年各区县的工业产值占比主要集中在0.1~0.5之间,部分区县上移;在2011年各区县的工业产值占比主要集中在0.2~0.6之间,且整体区间上移;在2015年各区县的工业产值占比主要在0.4~1之间均匀分布,且主要区间继续上移;在2020年各区县的工业产值占比主要集中在0.5~1之间,且整体区间上移并更为集中。

3.第一、二产业

通过西藏各区县产业增加值在一、二产业结构总值的占比分析,可知2000—2020年,随着西藏地区推行工业化,西藏整体的农业发展占比呈现下降趋势。

2000—2006年,各区县第二产业占比始终处于0.5以下,而第一产业占比始终处于0.5以上,表明此阶段西藏经济的支柱产业为第一产业,而在2011年西藏的产业空间结构发生轻微转移,第一产业占比呈现下降趋势,而第二产业占比呈现上升趋势,2015年起,西藏各区县产业空间结构发生质的变化,开始以第二产业为重心,第一产业占比缩小,西藏开创了工业发展的新局面。

(二)限制的条件

西藏各区县一、二产业结构水平区域差异极大,区县间经济发展水平的差异间接或直接影响经济空间结构的差异,藏东、藏中、藏西地区在时间、空间上发展的分布差异明显,第一产业方面,藏东、藏中地区第一产业在2006—2011年呈井喷式发展,而藏西地区第一产业在2011—2015年才逐渐发展,至2020年仍有札达县、普兰县相对较弱;而第二产业方面,西藏全域在2000—2006年呈均匀分布式发展,在2011—2015间藏东、藏中迅速出现数个增长极,在2015—2020年发展更为突出,而藏西地区在2015—2020年均匀且缓慢地发展。

西藏一、二产业结构在以各区县为单位表现后,呈现出不平衡的一、二产业结构和“腹心—外围”不平衡的区域结构特征,其不平衡或不协调程度要高于全国平均水平[3],这是一、二产业结构空间结构的一种典型模式,称为“核心-边缘”结构,即区域中有经济要素丰裕的核心区也有经济落后的边缘区,核心区与边缘区发展不平衡,边缘区的发展与核心区密切相关,甚至依附、受制于核心区,边缘区的生产要素等会不断被核心区吸取。藏东地区、藏中地区极为符合这一结构,藏东地区以卡若区—江达县,巴宜区、芒康县为核心区;藏中地区则以拉萨—堆龙德庆区、墨竹工卡县、桑珠孜区为核心区,而藏西地区在这20年虽然一直在发展,但始终落后于藏中、藏东地区,直到2015—2020年噶尔县才成为核心区,且发展水平相对较低,核心程度仍需提高。

西藏经济基础较为脆弱,生产模式虽不断改革,但在一定程度上仍处于粗放型发展模式向集约型增长模式转变的过渡期,投入大产出低,资源利用率低,从而导致资源开发转换能力不强,区域内自身实力薄弱,投资环境相对不佳,经济效益和转化率低,也使得西藏难以通过自身力量支撑经济较快发展,同时西藏交通基础设施仍处于较低水平,交通基础设施的落后一定程度阻碍了部分区县间生产要素交互,自然地理上的封闭也对社会经济联系造成了一定影响,目前区内仅有青藏铁路一条铁路,且仅仅经由格尔木—拉萨间区县城市,川藏铁路仍在规划、建设之中,当前铁路对西藏全域辐射范围有限,因此公路设施的战略地位更加凸显,需要在原有的基础上着重建设,同时西藏地区综合交通运输体系仍有待加强和完善。

西藏地处青藏高原,海拔世界最高,且为山地、高原、冻土、冰川等多重组合地形,生态环境脆弱性问题显而易见,具有不稳定性和敏感性的特点[4],因此在这种极为重要的生态环境保护要求下,一定程度限制了西藏一、二产业结构发展中工业设备、机械工具的使用水平,第二产业中存在开矿采掘产业等掠夺性开发,增加了环境负担。目前西藏全区生态环境质量状况总体保持稳定,仍然是世界上生态环境质量良好的地区之一[5]。因此,西藏在发展经济的过程中应始终坚持生态保护第一,不能以破坏生态环境来换取经济的增长,聚焦生态抓保护,对不允许开发的自然资源不开发,限制开发的自然资源适度开发,未限制开发的自然资源应有规划地、合理地开发。

三、对策建议

区域经济空间结构研究对推动区域经济协调发展具有重要作用,因此通过分析西藏第一、二产业空间结构变化,对西藏各区县经济发展进行政策干预具有重要现实意义。西藏的第一产业在一、二产业结构中占有重要的地位,对于全区产业体系具有基础性作用,其中农业资源主要分布在雅鲁藏布江、年楚河、拉萨河的“一江两河”流域以及藏东长江、黄河、澜沧江“三江”流域,是西藏的重要粮食产区,涉及拉萨市、山南市、日喀则市、昌都市;同时西藏草场面积占全国草场的四分之一,也是我国五大牧区之一,西藏的牧业资源主要分布在藏北草地畜牧业、藏东南林区畜牧业、藏南农区畜牧业和藏东藏南半农半牧区畜牧业,其中全区牲畜一半以上集中于藏北牧区。通过改良品种、加大科技支持投入、调整农牧品种结构,提高西藏农牧业的优质率、良种率,结合当地原料丰富、成本相对较低等优势,发展适合的配套的食品加工业、特色藏医、藏香加工业等工业产业,同时在可持续发展战略的指导下,补齐农牧业相关的旅游开发产业、生态养殖产业、环保经济林产业等,形成经济发展的良性循环,该区域内的以农牧业为核心产业的区县便于形成产业联动机制、完善产业链条,市级单位之间应建立联系工作机制,结合各区县的实际情况,确立各区县产业定位,分析区域贡献、建设重点,针对区县合作进行联合规划、联合商讨政策制定,对区域内区县间完整产业体系的建设提供指导意见。

西藏第二产业主要集中于藏中各区县以及藏东部分区县,而经济发展水平较低、工业化程度较低的区县主要集中于藏西如阿里、那曲各区县,藏西地区大部分区县并未将独有的稀有资源和特殊资源优势转化为产业优势,短期内这些区县的经济结构并不能调整为理想结构,仍应首先将重心放在农业发展上,农业是产业之基,也是战略资源保障。其次,依靠农业发展,改革区县农业内部结构、加快新旧动能的转换、加速产业间转化,结合西藏的生态脆弱性,因地制宜地发展低能耗、低污染、高效率的新型工业化,推动信息化融合工业化,促进信息化与新型工业化协同发展、相辅相成。但同时需要认识到藏西地区人才缺少、生态极度脆弱的现实条件,这与通过提升技术水平发展新型工业化的目标相矛盾,因此可以在专家的指导下,把程度限制在当地可允许的范围内,在不损害当地生态环境的前提下,走有限的新型可持续工业道路,合理适度地发展。

利用好国家对西藏制定的援藏政策以及资金支援、人才支援,尤其是对地方产业、企业的金融方面的融资、贷款等方面的支持,统筹全域的各种资源集中支持西藏的高原生物产业、藏医药产业、藏香产业、高原特色食品业、民族特色手工业、清洁能源产业、旅游产业等支柱产业以及交通、基础设施建设,利用金融支持来促进相关产业的发展,适当的扩宽西藏实体经济的融资渠道,积极支持中小微企业利用金融市场发行债券和金融产品,拓展企业的直接融资渠道[6],增强一、二产业结构的内部良性循环,使得第一产业与第二产业相互联动,加固薄弱环节,有针对性地制定政策,精准施策,为其加深融合提供良好的经济、社会、政策环境,提升产业整体的发展水平和发展环境,同时巩固交通基础设施的建设,尽可能辐射各区县,以完整的公路网体系加强各区县之间的联系,促进经济交往效率,助力西藏经济高质量发展。[7]

参考文献:

[1]西藏自治区统计局国家统计局西藏调查总队.2009年西藏自治区国民经济和社会发展统计公报[N].西藏日报,2010-03-31(6).

[2]西藏自治区统计局国家统计局西藏调查总队.2021年西藏自治区国民经济和社会发展统计公报[N].西藏日报(汉),2022-04-25(5).

[3]毛阳海,王芳艳.新时代促进西藏实体经济高质量发展的几个总体性问题[J].西藏民族大学学报:哲学社会科学版,2022,43(1):57-65+155.

[4]钟祥浩,刘淑珍,王小丹,等.西藏生态环境脆弱性与生态安全战略[J].山地学报,2003(S1):1-6.

[5].2021年西藏自治区生态环境状况公报(简版)[N].西藏日报(汉),2022-06-05(2).

[6]陈爱东,修凯.新时代党的治藏方略下金融支持西藏经济高质量发展路径研究[J].西藏民族大学学报:哲学社会科学版,2021,42(6):81-86.

[7]南博阳,陈爱东.基于改进城市经济引力模型的西藏区县经济协同发展研究[J].咸阳师范学院学报,2023,38(6):69-73.