西部民族地区旅游经济韧性的影响因素研究论文

2025-02-19 14:34:20 来源: 作者:xuling

摘要:研究旅游经济韧性对旅游业高质量发展具有重要作用。文章利用2019—2020年中国旅游产业的相关数据,测度重大事件影响下区域旅游经济韧性水平,并利用地理探测器分析其影响因素。

摘要:研究旅游经济韧性对旅游业高质量发展具有重要作用。文章利用2019—2020年中国旅游产业的相关数据,测度重大事件影响下区域旅游经济韧性水平,并利用地理探测器分析其影响因素。结果表明:首先,整体上中国旅游经济具有较强韧性,特别是西部民族地区。其次,旅游经济韧性受到不同因素的综合影响。根据主导因子进行划分,西部民族地区属于“外生驱动型”。最后,西部地区要尽快加强旅游景点建设,提升旅游业品质,最终实现内外双循环。

关键词:旅游经济韧性;西部民族地区;高质量发展;影响因素分析

旅游作为一种非必要消费,外界经济环境对其影响很大。在各种突发事件中,旅游业能否凭借自身的韧性在受到冲击后实现复苏和反弹,成为了地方乃至整个旅游业可持续发展的关键。

少数民族地区是指以少数民族为主聚集生活的地区。西部地区的划分一般不是地理概念上的划分,而是政策上的划分。西部民族地区兼有西部地区和民族地区双重含义,是两个理念集合的交集、重合部分,是复合概念。与中部和东部地区相比,西部民族地区高新产业较少,但是旅游资源富饶,很多民族有自己独特的服装配饰、住宅建筑、风土人情。西部民族地区通过旅游业的发展和创收,不仅可以为地区发展积累资金,而且可以提高人民物质生活水平。因此,推动西部少数民族地区的旅游业可持续发展就成为区域经济发展亟待解决的问题。

韧性(resilience)一词最初是指系统受到冲击后维持自身稳定并复苏的能力[1-2],概念总体上经历了工程韧性、生态韧性、演进韧性的演变过程[3-5]。1973年,加拿大生态学家Holling将韧性理论引入生态学研究中[6],之后,韧性理论逐渐被应用至其他领域。

近年来,国内关于旅游经济韧性的研究正在兴起。杨勇等对我国经济下行背景下的旅游经济韧性进行了空间差异与组态影响研究[7]。方叶林等利用1998—2020年中国旅游发展的相关数据,分析了中国旅游经济韧性的时空演化及影响机理[8]。狄乾斌等对北京市各行政区2020年的旅游业经济韧性水平进行测量,并对影响因素作分析[9]。然而,现有对于以旅游产业为重点的西部民族地区旅游韧性的研究还不够深入,尤其是缺少针对性的分析和建议。

基于此,本研究以我国31个省为研究区,以经济下行时期为研究背景,以不同省域及划分区域的“旅游经济韧性”为研究对象,以收集的数据进行韧性数值的测度与比较,并利用地理探测器方法对不同省域韧性值差异的影响因素进行研究,进而对西部民族地区旅游产业的可持续发展提供切实可行的建议。

一、研究方法与数据来源

(一)研究方法

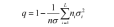

单一指标法。本文基于已有对经济韧性内涵的研究,从生态韧性视角出发,采用单一指标法。通过对比风险前后核心变量的变化来对旅游经济韧性进行测度。本文借鉴Martin等[10]区域经济韧性测度方法,计算公式如下。[11]

式中:Ref表示第i个研究对象第t年的旅游经济韧性;Mit、Mit−k为对象i在t、t-k时间内的旅游收入;为全国在M、M−k时间内的旅游总收入。

最终结果数值越大表示区域旅游经济韧性越高;反之,则表示区域旅游经济韧性越低。

地理探测器。本文采用地理探测器对各区域旅游经济韧性的影响因素进行研究。地理探测器不仅可以测量单个因素,还可以分析影响因素中2个因素的交互作用对旅游经济韧性的影响。其表达式如下。[12]

式中:q表示探测因素对旅游经济韧性空间分异的解释程度,n为研究区域的总样本数;为研究区域的总离散方差;L为次级区域样本数;n2分别为区域i的样本数和离散方差。其中,q取值[0,1],数值越大代表因素对韧性的影响程度越大,借此可以分析出影响各区域旅游经济韧性的主要因素。

(二)指标选择与数据来源

借鉴已有对旅游经济韧性的分析[7-8,13-14],本文将旅游经济韧性的影响因素分为旅游产业内部因素、外部社会经济因素、其他无法量化因素三大类。

旅游产业内部要素。包括旅游资源丰富度、旅游业固定资产、旅游业从业人员等[8]。选取A级景区数量代表旅游资源丰富度[15-16]。考虑到数据可获得性与可靠性,本文选用星级酒店的固定资产来表示旅游固定资产,旅游业从业人员由星级酒店、旅行社与旅游景区的从业人员数据指标进行测量。

外部社会经济要素。包括区域经济、交通状况、市场因素、城镇化以及产业结构等。区域经济是影响区域旅游业韧性的重要因素之一[17],本文用人均GDP(万元)表示。本文选用能代表地区交通状况全社会客运量(万人)来表示交通区位[14]。采用王小鲁等[18]的市场化指数来代表市场状况。人口城镇化是城镇化的主要特征之一,采用常住城镇人口占总人口的比重来表示[19]。结构状况包括产业结构高级化与合理化[20],本文利用这两个指标测量产业结构因素对旅游经济韧性的影响程度。

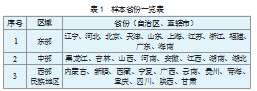

考虑传统习惯和资料统计方便,地区划分采取与国务院发展中心一致的划分范围[21],最终确定我国31个省、自治区与直辖市为研究样本,具体如表1所示。

考虑数据可靠性与可获得性,本研究选取2019—2020年的数据进行区域旅游经济韧性的测度研究,选取与近期年份(2024年)相近的2019年份的数据进行旅游经济韧性的影响因素的研究。

本文数据若无特殊说明,均来自《中国旅游统计年鉴2019—2020》《中国文化和旅游统计年鉴2019—2020》、各省统计年鉴,国家统计局官网、文旅部官方网站,极少数缺失数据通过线性插值弥补。

二、旅游经济韧性测度

利用公式计算得出我国2019年各省域及中、东部和西部民族地区旅游经济韧性值见表2。

从表2可知,经济下行时期我国旅游经济韧性普遍不高,表明我国旅游经济水平目前仍不稳定,存在较大提升空间。但是总体上没有韧性值特别低的省份存在,整体韧性水平较为平均。

从结果分析得出:各省旅游经济韧性水平与当地经济发展水平并非一一对应,东部地区经济发达,但很多地区旅游经济韧性一般。而部分西部民族地区经济发展水平相对滞后,但韧性水平较高。可见影响区域旅游经济韧性水平的因子有很多,经济并非决定性因素。

三、旅游经济韧性的影响因素分析

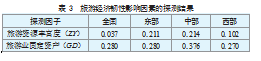

本文基于对已有旅游经济韧性影响因素的分析与对相关指标的遴选下,利用地理探测器将各因子对旅游经济韧性的影响程度进行分析并整理,结果如表3、4所示。

从表3、表4分析得出结论如下。第一,从单个影响因子看,东部地区的主导因子是城镇化(0.344),中部地区和西部民族地区的主导因子是旅游业固定资产(0.376、0.27),说明就旅游业整体而言,城镇化和旅游业固定资产对于旅游业的发展具有非常重要的作用。良好的旅游业固定资产基础意味着更加完善的旅游住宿设施和条件,是吸引远途游客旅游的重要因素。更丰富的旅游业固定资产资源可以为区域旅游经济的稳定发展提供物质基础。第二,就主导交互因子而言,东部地区的主导交互因子是旅游资源丰富度与市场因素;影响中部地区的主导交互因子是城镇化状况与产业结构合理化;影响西部民族地区的主导交互因子是旅游业固定资产与产业结构合理化,属于“外生驱动型”。第三,从总体看,交互主导因子的q值上大于单个影响因子,这说明区域旅游经济韧性的差异来源于影响因素的共同作用。第四,就本文所选测量旅游资源丰富度指标(A级景区数量)的测量结果而言,西部地区比起中部和东部地区相对较弱,这与常理认知相悖。说明西部民族地区没有利用好自身优良的旅游生态文化资源,应加快景区提质升级,提升自身的旅游业质量。

四、研究结论与研究展望

(一)研究结论

本文利用2019—2020年中国旅游经济相关数据,对经济下行影响下旅游经济韧性进行测度,对西部民族地区和中东部地区的旅游经济韧性进行对比分析,并进一步解释区域旅游经济韧性的影响因素。主要结论如下。

第一,整体上中国旅游经济具有较强韧性。个别年份的突发事件短期内会对韧性水平产生冲击,但是长期来看,旅游经济不仅在宏观上而且在微观上都呈现较强的韧性。

第二,不同地区的旅游经济韧性的影响因素有相同的地方也有差异。中部地区、东部地区和西部民族地区的主导因子分别是旅游业固定资产、城镇化和旅游业固定资产。旅游业固定资产、城镇化是影响全国和区域旅游经济韧性的重要因子。从整体看,旅游经济韧性是不同因素的综合影响的结果。

第三,从驱动因素类型来看,西部民族地区属于“外生驱动型”。西部地区要尽快加强旅游景点建设,提升旅游资源丰富度,实现“内外双循环”,最终实现经济稳定健康发展。

(二)研究展望

未来,不同地区、特别是西部少数民族地区应采取相应的措施,实现旅游行业提质升级,促进西部民族地区经济发展,向实现全体人民共同富裕的目标迈进。

本研究根据2020年经济下行时期的国内旅游总收入数据构建了旅游经济韧性的测度体系,但随着中国逐渐开放,旅游收入中国际旅游收入也是非常重要的一部分,国际入境旅游又会对旅游行业数据分析造成影响。另外,重大事件对我国旅游业乃至经济行业的冲击是多维度的,旅游业本质上与外部社会经济环境密切相关,而不同行业之间又会相互影响。未来有望从这些方面入手对我国旅游业经济韧性进行更完善的测量和分析。

参考文献:

[1]孙久文,孙翔宇.区域经济韧性研究进展和在中国应用的探索[J].经济地理,2017,37(10):1-9.

[2]HOLLING C S.Resilience and stability of ecological systems[J].Annual Review of Ecology and Systematics,1974(1):1-23.

[3]REGGIANI A.Network resilience for transport security:Some methodological considerations[J].Transport Policy,2013,28:63-68.

[4]陈梦远.国际区域经济韧性研究进展——基于演化论的理论分析框架介绍[J].地理科学进展,2017,36(11):1435-1444.

[5]MARTIN R,SUNLEY P,GARDINER B,et al.How regions react to recessions:Resilience and the role of economic structure[J].Regional Studies,2016,50(4):561-585.

[6]陆林,李磊,侯颖.疫情危机下旅游地韧性与高质量发展[J].旅游学刊,2022,37(9):1-3.

[7]杨勇,邹永广,李媛,等.疫情冲击下我国省域旅游经济韧性空间差异与组态影响研究[J].地理与地理信息科学,2022,38(5):111-120.

[8]方叶林,王秋月,黄震方,等.中国旅游经济韧性的时空演化及影响机理研究[J].地理科学进展,2023,42(3):417-427.

[9]狄乾斌,陈科其,陈小龙.疫情冲击下北京市旅游业经济韧性测度及其影响因素[J].经济地理,2023,43(1):133-140.

[10]MARTIN R,GARDINER B.The resilience of cities to economic shocks:A tale of four recessions(and the challenge of Brexit)[J].Papers in Regional Science,2019,98(4):1801-1832.

[11]刘逸,纪捷韩,张一帆,等.粤港澳大湾区经济韧性的特征与空间差异研究[J].地理研究,2020,39(9):2029-2043.

[12]韩静,芮旸,杨坤,等.基于地理探测器和GWR模型的中国重点镇布局定量归因[J].地理科学进展,2020,39(10):1687-1697.

[13]孙彪,杨山.长三角地区城市创新投入要素的经济溢出效应及趋同格局[J].地理科学进展,2021,40(1):147-160.

[14]方叶林,程雪,兰王芳.空气污染与旅游经济的时空关系及影响机理[J].经济管理,2020,42(1):140-154.

[15]王钊,李涛,杨山.中国省际入境旅游集散优势度与旅游经济效率的空间关系[J].地理研究,2020,39(4):892-906.

[16]王凯,邹楠,甘畅.旅游技术效率、旅游绿色生产率收敛性及其影响因素[J].经济地理,2022,42(6):215-224.

[17]陆林,余凤龙.中国旅游经济差异的空间特征分析[J].经济地理,2005,25(3):406-410.

[18]王小鲁,胡李*,樊纲.中国分省份市场化指数报告(2021)[M].北京:社会科学文献出版社,2021.

[19]余凤龙,黄震方,曹芳东,等.中国城镇化进程对旅游经济发展的影响[J].自然资源学报,2014,29(8):1297-1309.

[20]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,46(5):4-16.

[21]刘志强.西部民族地区旅游业发展评价研究[D].包头:内蒙古大学,2013.