在役输油站场智能化区域性阴极保护系统设计策略论文

2025-01-24 13:55:16 来源: 作者:dingchenxi

摘要:文章主要研究了在役输油站场追加区域性阴极保护系统,并探索其与智能化技术的融合策略。为此,设计并实施了一套集成化的智能化区域性阴极保护系统。

摘要:文章主要研究了在役输油站场追加区域性阴极保护系统,并探索其与智能化技术的融合策略。为此,设计并实施了一套集成化的智能化区域性阴极保护系统。该系统包括多路输出恒电位仪、云端数据管理系统、柔性阳极和深井阳极等关键组件,通过公用通信网络实现远程数据采集,从而统一管理阴极保护数据。实验结果证明,该系统显著提升了输油站场阴极保护的智能化水平和管理效率,为确保在役输油站场的长期安全稳定运行提供了有力保障。

关键词:区域性阴极保护;智能化;输油站场;石油化工

0引言

输油站场的基本任务是向油流提供能量或者进行收油和转油操作。其主要作业区包括泵房、油罐区、阀组区、工艺管网、计量间、站控室、供电系统、供热系统等。由于输油站场面积受限,设备、管道、管件和其他各种金属构筑物的密集分布,与站外长输管道相比,在外腐蚀程度的检测和管道的维护、更换都更为困难。站内埋地管道、设备和异型件的防腐层需现场制作,受施工人员的技能、责任心以及施工监管机制的影响,整体质量及完整性低于工厂预制的线路管道防腐层,使得站内埋地管道防腐层的破损点数量更多、破损面积比线路管道更大。这些地下金属设施受到土壤环境下电化学腐蚀的概率更大,其长期运行安全存在较大隐患。

传统阴极保护恒电位仪在用于站场区域性阴极保护环境时,无法对站场内多个检测点的极化电位同时进行控制,需要进行人工辅助检测,并根据检测结果反复调节恒电位仪的输出,测试和调整工作复杂且繁琐。杂散电流是影响恒电位仪正常运行的重要因素,在输油站场内密集构筑物环境下,传统恒电位仪通电电位IR降较大,导致恒电位仪无法在恒电位模式下正常运行。由于站内、站外阴极保护系统的设备通常布置在一个房间内,如果设计时考虑的通电点、辅助阳极、绝缘接头之间的间距不合理,站内阴极保护系统会对站外干线产生不利的直流杂散电流干扰,引起干线阴极保护系统异常,甚至有可能无法达到保护效果[1-2]。

区域性阴极保护智能控制系统综合阴极保护智能检测、智能阴极保护电源、阴极保护智能控制逻辑算法等技术,根据多监测点保护电位情况,实时控制多路阴极保护电源输出,从而实现站场区域阴极保护的智能均衡控制。

1基础信息

某在役输油站于2008年设计并建成,2015年进行扩建,输油站场的基本任务是向油流提供能量或者进行收油和转油操作。其主要作业分区包括泵房、油罐区、阀组区、工艺管网、计量间、站控室、供电系统、供热系统等。

目前,站内埋地输油管线及消防管线均未做阴极保护,埋地管线涂层以环氧煤沥青防腐层为主。站内埋地管道材质以20#、L360为主,总长约1 000 m。

站内阴保间内目前设置阴极保护恒电位仪1套,为站外线路管道提供强制电流阴极保护。目前该恒电位仪运行状况正常,具体参数为:输出电压为31.02 V,输出电流为1.05 A,保护电位为-1.20 V。

站内的埋地管线主要集中在换热区、计量间、燃油罐区、外输泵房、喂油泵房以及大罐区。

根据现场在地表测试的数据,站场内3 m深处的土壤电阻率值为50.87~56.52Ω·m。

2区域性阴极保护设计

2.1保护准则

根据国内最新的区域性阴极保护技术标准要求[3-4],本工程确定的区域性阴极保护电位准则为:(1)管道阴极保护电位(即被保护金属构筑物/地界面极化电位)应为-850 mV(CSE)或更负;(2)阴极保护状态下管道的极限保护电位不负于-1 200 mV(CSE);(3)当上述要求达不到时,可采用阴极极化或去极化电位差大于100 mV。

2.2设计方案

采用强制电流保护法的在役输油站区域性阴极保护系统主要由智能化多路输出恒电位仪、云端阴极保护数据管理系统、阳极接线箱、柔性阳极、深井阳极、通电点、参比电极、测试点、ER腐蚀探针等构成。

区域性阴极保护的核心设备为1台智能型恒电位仪(3路输出,每路规格为30 A/50 V),保护对象以站内埋地工艺管网为主。其中,1#回路保护消防罐区及消防管道,采用高硅铸铁深井阳极;2#回路保护计量及外输区的原油管道,采用柔性阳极;3#回路保护油罐区管道,采用高硅铸铁深井阳极。

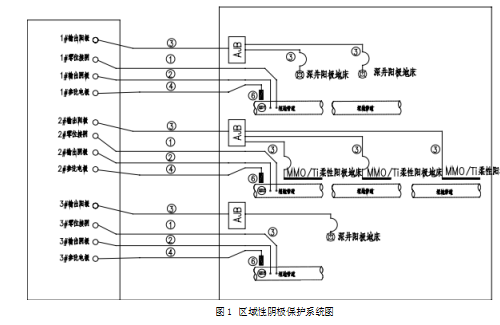

本站的区域性阴极保护测试系统由1套ER腐蚀探针,1套智能测试桩(配移动式极化探头),3处普通测试点组成,如图1所示。

2.3智能型恒电位仪及云端阴极保护数据管理系统

2.3.1智能型恒电位仪

智能恒电位仪的功能实现主要由两个功能模块实现:嵌入式主机和功率输出模块。嵌入式主机的核心是智能测试模块,它负责恒电位仪的信息显示、通讯和控制,能够采集不同位置的多个测试点的阴极保护电参数(如:通电电位、自然电位、阴极保护试片的极化电位、瞬间断电电位等),结合无线远传技术,汇集给智能监控平台,形成运维数据库。功率输出模块包含传统恒电位仪的整流器及恒电位反馈控制系统,它直接连接保护对象,控制功率输出和信号采集。配套的云端阴极保护数据管理系统对实时数据和历史数据进行处理、分析和诊断,实时向智能恒电位仪发送操控指令,最终通过智能恒电位仪实现阴极保护运行参数的最优控制。传统的恒电位仪通常能够实现通电点电位的自动调整,智能恒电位仪却致力于实现整个油气站场区域阴极保护的最优控制。

恒电位仪采取多种人机交互方式:远程终端(PC、智能手机端),最大限度地提高管理单位的工作效率和管理的灵活度。管理单位可以通过手机对恒电位仪的工作模式和参数进行设定,实时获取数据,全方位记录设备运行状态。

2.3.2云端阴极保护数据管理系统

云端阴极保护数据管理系统采取B/S结构,具备GIS接口功能,并以物联网系统管理数据,能实现对智能恒电位仪、智能测试桩和ER腐蚀探针的数据通讯,并具备存储、处理、展示的功能。

2.4辅助阳极地床

区域性阴极保护的每一个回路均设置独立的辅助阳极地床:1#回路采用高硅铸铁深井阳极,使用2口80 m的深井;2#回路采用柔性阳极;3#回路采用高硅铸铁深井阳极,使用1口80 m的深井。

2.4.1高硅铸铁深井阳极

为保证阳极接头的可靠性、防止出现气阻、提高填料的密实度、方便现场施工及保证施工质量,采用预制分段封装式阳极体。每个深井阳极安装组合阳极体3组,每组阳极长度6 m(含3支高硅铸铁阳极),组合阳极在工厂应预先封装好。

阳极主电缆从阴极保护设备的输出阳极端子引出,敷设至深井阳极地床位置处,通过阳极接线箱与3根分段预制式阳极的引出电缆连接,连接应牢固。

施工完毕后,按照标准规定的方法[5],对整个阳极地床进行接地电阻测试,测试值不超过10Ω。由于排气管的通畅对阳极地床的使用寿命非常重要,故必须检查排气管是否按设计要求安装,安装是否有效通畅。

2.4.2柔性阳极

柔性阳极材料为MMO/Ti柔性阳极,标称外径:f38 mm±2 mm;质量:1.3~1.6 kg/m。规格为52 mA/m,钛丝直径为1.0 mm。

施工中要做好柔性阳极的保护,并填写隐蔽工程检查记录;施工后要避免柔性阳极被人为或意外损坏。柔性阳极的敷设路由按照设计图纸执行,施工中需合理布局与度量长度以减少中间接头。柔性阳极与管道的水平间距为300~500 mm,埋深不应高于受保护管道管底高度。

柔性阳极的连接接头安装在柔性阳极之间或柔性阳极与阳极电缆之间,安装及密封施工应确保电连接的可靠性并有效隔离水汽;端部密封安装在柔性阳极末端,防止阳极缆芯漏电。

在每根柔性阳极敷设完后,应立即用参比电极测量每根柔性阳极头、尾处的电位。如果电位是正值,说明柔性阳极敷设正确;如果电位是负值,应排查柔性阳极是否与埋地管道可能直接搭接的位置。

2.5测试点

本输油站场安装普通测试点3处,ER腐蚀探针1套,智能测试桩(配移动式极化探头)1套,用于区域性阴极保护系统的检测及调试。

2.5.1普通测试点

每个测试点安装一只预包装长效型Cu/CuSO4参比电极,在管道上焊接一根测试电缆。3处普通测试点共用一个普通测试桩,普通测试桩接线板有8个接线柱,由每个测试点引入的测试电缆和参比电极分别连接到并排的两个接线柱上,各电缆端头均应设置清晰的电缆标识。

2.5.2 ER腐蚀探针

埋地型ER探头综合采集仪系统,应具备将ER腐蚀速率按设定要求进行自动采集、储存、上传,并与系统软件配套的功能。通讯协议、数据格式应与云端阴极保护数据管理系统的系统软件兼容。

为实时掌握管道保护效果及腐蚀速率,根据规范的要求[6],本输油站场外输计量区域的埋地管道,设置1处ER腐蚀探针。

埋地型ER探头综合采集仪应配备通讯天线及信号传输电缆,施工中应对电缆端部标识。

安装完成后,应测试并记录试片自然电位、通电电位、断电电位,以及ER腐蚀探针腐蚀失重初始值。通过测试的电位情况,核实判断接线是否无误、牢固;初始值采集应在断开探针与管道连接状态下进行,取以不少于5次数据的平均值。

2.5.3智能测试桩

智能测试桩对应的测试点需安装一只带参比电极和试片的极化探头,在管道上焊接一根测试电缆。

智能测试桩的采集系统自带欠压、超压、防浪涌等保护功能,对管道阴极保护通/断电电位、极化电位等参数进行自动采集、储存、上传,通讯协议、数据格式应与云端阴极保护数据管理系统的系统软件兼容,具备远程控制功能。

为保证长期稳定的数据采集,智能测试桩利用站内工频电源供电,供电电压为AC 220 V。

3投产测试与调整

对站内区域性阴极保护系统,阴极极化需要持续一段时间(24 h以上),在此期间,需要对保护电流的大小和分布进行调节。

阳极接线箱处测试每根阳极分支电流,在投产测试中可随时观测每一根柔性阳极的电流大小。

在站内管道完全极化后,进行如下测试,并进行详细记录:

(1)站内各测试点处管道的通电电位;

(2)外部埋地金属结构对地电位测试;

(3)站内各测试点处管道的通电电位、断电电位;

(4)恒电位仪各回路的运行参数,包括输出电压、输出电流、保护电位和控制电位。

如果馈电实验后各测试点处管道的通/断电位没有发生明显的负向偏移,应当及时分析原因,排查是否存在阳极与地下金属构筑物发生短接的可能。

即使在阴极保护系统设计中已经考虑了所有已知的影响。经验表明[2],在阴极保护系统试、投运并经过了一定的极化时间以后,后续的调整及阴极保护设施的增加可能仍然是必要的。

4智能化数据管理

智能恒电位仪通过GPRS传输模式,将实现阴极保护参数的远传至云端阴极保护数据管理系统。其中远传参数有输出电压、输出电流、控制电位。

智能测试桩通过GPRS传输模式,将测试点的测试数据传入云端阴极保护数据管理系统。

综合采集仪可通过GPRS传输模式或人工采集的方式,将测试点的埋地型ER探头腐蚀速率数据传入云端阴极保护数据管理系统。

云端阴极保护数据管理系统以物联网系统管理数据,将智能恒电位仪、智能测试桩、ER探头三者采集的信息进行综合处理,并结合GIS(地理信息系统)系统,完成区域性阴极保护数据在云端平台的实时展现。

在站场智能区域性阴极保护建成投运后,依托智能恒电位仪、智能测试桩、综合采集仪、云端阴极保护数据管理系统的数据传输与协调,共同实现了信息的快速采集共享。后期,还将结合人工智能及大数据分析,对阴极保护运营管理数据进行智能学习和深入分析,引入专家系统,对故障进行分析并及时给出应对措施。

5结语

某在役输油站场的阴极保护改造中,结合最新的科技成果,成功引入智能化阴极保护系统设计方案,使用具备信息远传功能的智能化多路输出阴极保护电源设备、云端阴极保护数据管理系统、ER腐蚀探针等设备设施,最终构建智能化区域性阴极保护系统。

智能控制系统是以管线的极化电位为控制电位,多点同时监控,通过对站场内多监测点极化电位值的判断,调整输出通道的输出电流,使管道所有监测点的极化电位符合标准要求。

信息化、智能化是社会发展的趋势,智能化区域性阴极保护系统可降低现场工作人员劳动强度、提升工作效率、并对阴极保护系统故障做出快速响应,值得推广。

参考文献:

[1]陈航.长输油气管道工艺站场的区域性阴极保护[J].腐蚀与防护,2008,29(8):485-487.

[2]刘玲莉,陈洪源,刘明辉,等.输油气站区阴极保护中的干扰与屏蔽[J].管道技术与设备,2005(2):31-33.

[3]国家能源局.石油天然气站场阴极保护技术规范:SY/T 6964—2013[S].北京:石油工业出版社,2013.

[4]国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会.场站内区域性阴极保护:GB/T 35508—2017[S].北京:国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会,2017.

[5]国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.埋地钢质管道阴极保护参数测量方法:GB/T 21246—2020[S].北京:国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会,2020.

[6]国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会.钢质管道外腐蚀控制规范:GB/T 21447—2018[S].北京:国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会,2018.