乡村振兴人才视野下大学生基层就业问题的探讨论文

2024-11-30 11:09:43 来源: 作者:dingchenxi

摘要:乡村振兴战略的全面落实与作用发挥,离不开基层人才的支持。而大学生基层就业无疑成为乡村人才振兴的有效路径。文章分析了当前我国大学生就业现状,发现高校毕业生人数逐年上升,就业竞争压力越来越大。但是面对复杂的就业环境,大学生的基层就业热情仍较为淡薄。

摘要:乡村振兴战略的全面落实与作用发挥,离不开基层人才的支持。而大学生基层就业无疑成为乡村人才振兴的有效路径。文章分析了当前我国大学生就业现状,发现高校毕业生人数逐年上升,就业竞争压力越来越大。但是面对复杂的就业环境,大学生的基层就业热情仍较为淡薄。究其原因,主要因为政府政策支持力不足、高校不重视、大学生就业观念刻板等因素所导致的。对此,文章基于大学生基层就业问题从政府、基层单位、高校等层面提出了激励措施,旨在提高大学生基层就业率。

关键词:乡村振兴人才视野;大学生;基层就业

党的十*大工作报告中明确指出,乡村振兴战略是解决我国“三农”问题的重要举措,是建设美丽乡村、提升农村经济整体发展水平的关键。而人才是乡村振兴的重点内容,在乡村振兴人才建设上,政府部门曾经多次强调了基层人才队伍建设的必要性与重要性,明确了乡村振兴战略中人才引进、培养、开发利用的重要意义[1]。因此,如何激励大学生的基层就业热情,成为现阶段政府部门、高校、全社会重点关注的问题。

一、大学生基层就业现状分析

(一)大学生基层就业情况分析

近年来,我国高校毕业生毕业就业问题一直困扰着教育部门、社会人力资源管理部门及广大高校毕业生。随着教育体制持续深化改革,我国高校毕业生人数一直呈现出逐年上升趋势。根据实践调查显示,2010年全国高校毕业生共计631万人,2018年我国毕业生人数首次突破了800万人,共计820万人。2019年全国高校毕业生人数为834万人,相比较2018年增长了近14万人。以陕西省高校毕业生人数变化为例,2017年全省毕业人数为33.79万人,2020年全省毕业生人数为33.20万人[2]。可想而知,现阶段我国高校毕业生所面临的就业压力较大。

(二)当代大学生基层就业意愿分析

为了切实解决日益紧张的高校毕业生就业问题,党和政府部门依据我国高校毕业生分布结构、当前就业形势等推出了“四大基层就业项目”。具体包含了西部计划、“三支一扶”计划、特岗教师计划、“村官”计划。这四项基层就业计划既为广大高校毕业生就业提供了新方向,同时也是鼓励高校大学生踊跃参与基层就业的重大战略部署。但是这一战略部署的实施成效会受大学生基层就业意愿的影响。文章针对某大学生临近毕业的学生进行了基层就业意愿调查,接受调查的40%大学生表明愿意到基层就业,其中农业类大学生占比约为35.1%。多数高校大学生的就业倾向为一线大城市、省会城市、地级城市、县级城市、基层乡镇。

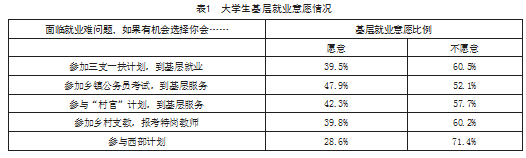

本文以“面临高校毕业生就业难这一现实困境,你是否愿意到基层就业”为主题面向某高校大学生开展调查,基层就业意愿如下表1。

根据表1可知,当代大学生的就业意愿是主次分明的,其中绝大多数大学生更倾向于基层公务员这一岗位,依次是大学生“村官”、乡村教师、“三支一扶”、西部计划。

二、大学生基层就业困境及成因

(一)大学生基层就业的现实困惑

一是“招不来”。即使现阶段受高强度就业压力的推动、各种就业政策的引导、乡村振兴人才战略的吸引力等因素影响,但是当代大学生基层就业情况仍不理想。现阶段,全国大学生下基层的人数与基层建设发展对人才的需求、乡村振兴战略对大学生人才的要求相差甚远。对比公务员及事业单位考试、国家税务局、机关单位、海关等热门岗位,基层一线公务员尤其是生活条件较为艰苦的基层岗位参报人数几乎寥寥无几。以江西省2017年公务员考试报考比例来看,其中百余个基层一线岗位几乎无人报考,甚至尚未满足岗位开考条件。2018年国家级公务员考试中据统计有近400个岗位无人报考,这些岗位多属于偏远地区、经济不发达区域。2018年湖南省特岗教师招聘通过三次网上征集志愿才完成。最近几年,虽然我国大学毕业人数不断提升,但是一些生活条件较为艰苦的基层岗位仍然无法按照要求完成征集。

二是“留不住”。除了“招不来”大学生人才以外,基层大学生人才队伍建设还面临着“留不住”人才的现实困境。只有地方政府及基层单位努力稳固好大学生人才队伍,让大学生在个人发展前景、福利待遇上等看得见“曙光”,方可留住人才、吸引人才。然而,纵观国内各基层大学生就业情况来看,“留不住”问题是高校大学生对基层就业态度的直接反映。即使是地方经济发展水平较高的东部地区,也仍然面临着“留不住”大学生人才的情况。例如,某东部地区的乡村近十年共陆续招聘了25名大学生“村官”,但是大学生人才流失率也达到了近70%。当前全乡镇留下来七八名大学生“村官”,但是半数以上着手准备各种考试,离开基层岗位的意愿较为强烈。其中,乡村教师这一基层岗位的大学生人才留流失率更高。依据对云南省乡村教师的调查发现,其中有岗位调动意愿的教师占比为56.1%,改行意愿的教师占比为20.8%。

(二)大学生基层就业困境的成因

1.客观原因

第一,高校教育工作者对国家制定的高校毕业生就业政策、基层就业优惠政策、就业指导性文件等掌握度不足,对乡村基层岗位了解不足,甚至存在刻板认知观念,很少指导学生关注乡村基层岗位。此外,部分高校开展的就业创业指导课程内容单一,缺乏持久性与阶段性,针对不同专业、不同发展方向的学生进行无差别就业指导,从而弱化了大学生基层就业积极性。例如,部分高校组织的就业创业课程多针对本科生,很少为研究生开设就业指导及相关培训课程。并且,多数高校开展的就业指导课程更侧重于理论知识教育,很少为大学生提供实践机会。第二,部分专业课教师盲目鼓励学生考研、考公,为学生传递只有大城市才有发展空间的错误理念。第三,从客观角度分析,基层岗位普遍分布于偏远地区,区域经济发展水平较为滞后。一方面,工作与生活条件较为艰辛,食宿交通更是无法与城市相比,甚至一些区域的生活条件还没有达到大学生在校期间的水平,因此很难吸引和留住大学生人才。另一方面,工作压力大。大学生基层就业主要是为了带动农村经济发展水平、辅助实施乡村振兴战略,因此在基层工作中需要处理好区域经济发展问题、扶贫救灾问题、乡村治理及邻里纠纷问题等,工作繁琐压力较大,一部分初入职场的大学生因无法承受高强度、高压力的基层工作而选择离职。虽然无论是基层公务员还是乡村教师、大学生“村官”,看似工作及薪酬稳定,但实际上的薪酬水平远低于一线城市。要想在个人岗位上得到良好的发展空间较为困难,从而导致很多大学生不愿到基层就业。

2.主观原因

大学生的就业观念刻板,尤其是本科生出现了就业慢、不就业等情况。这与教育环境、家庭环境、社会大环境密不可分。例如,一些大学生毕业后更倾向于考取教师资格证、公务员、事业编制等,考试失败后仍然继续备考。而大学生对基层就业的主观态度则是受到了社会阶层人员流动意象的影响。社会产生分化被分为不同等级,其中等级越高的社会关系空间中,成员所获得的资源及权利也更多,甚至拥有分配资源及利益的权利。为了获得这一权利,人类开始进行社会空间流动,因而产生了社会流动。具象化为:不同地区的城市经济发展水平、人均消费水平、区域行政权力等存在一定差异,因此引发了地方分层。我国最为明显的就是将不同城市划分为一线城市、二线城市、三四线城市。其中,一线城市及二线城市占据着各种资源优势,是大部分社会成员的追求之地。在高校毕业生就业区域选择上,多数毕业生更倾向于到一线及二线城市就业。而基层乡镇因缺乏社会流动吸引力,因此选择到基层就业的毕业生人数较少。部分大学生认为虽然到基层就业可以解决“毕业难”问题,但是个人发展空间也因此受到了极大限制,无论是个人发展还是下一代子女发展都存在诸多风险与不确定性。因此,是否到基层就业对于高校毕业生而言是一个艰难的选择。

三、乡村振兴人才视野下大学生基层就业激励措施

(一)政府层面:优化政策,引导就业

以大学生群体为中心完善好基层就业政策。只有在完善的政策体系保障下,大学生才能够提升个人对基层工作的认可度,激发大学生到基层单位就业的热情。第一,国家政府应当结合基层工作开展情况、乡村战略的人才需求等,完善现行的大学生基层就业指导文件、优惠政策等,并将其统一交由一个部门执行管理,最大化确保各项政策落实到位。第二,面向社会加强舆论宣传。一方面,政府部门可以借助新媒体为大学生科普基层工作的类型、具体工作内容、工作价值等,逐步引导大学生对基层工作形成正确认知。另一方面,政府部门应为大学生推送相关基层就业优惠政策,吸引更多大学生参与到基层工作中来。第三,借助乡村振兴战略契机,各级政府应当努力搭建人才聚集地,以良好工作环境、充足发展空间、合理福利机制等吸引人才、留住人才。

(二)基层单位层面:优化工作硬环境与软环境

第一,加快建设和完善好基层公共事业。例如,各级政府应当联合基层单位为大学生基层就业打造良好的工作与生活环境,消除大学生存在的“下基层就是吃苦”这一刻板印象。可以通过加快城乡交通建设、基层卫生医疗事业建设、乡村教育事业建设等,改善基层工作环境。同时,为大学生搭建人才公寓,解决好基层就业大学生的吃住行问题。第二,完善薪酬福利与岗位晋升机制。中央政府及各地方政府应当鼓励大学生在基层就业政策中,完善好薪酬福利、工作津贴、岗位晋升、人员流动等内容。基层单位应落实好有关大学生工资与福利待遇的政策。第三,加强对基层就业大学生群体的培养力度。一方面,各基层单位应做好人才引进工作。另一方面,从大学生个人长远发展角度制订基层人才培养计划,为基层就业大学生提供多种学习渠道,稳固好基层就业大学生群体。

(三)高校层面:加强人才培养与就业指导

各大高校应当将为基层工作培养人才这一目标纳入人才培养体系。现阶段,随着各大高校合并升级,人才培养方向出现了新变化。高校更为关注中高端研究型人才、社会精英骨干等培养,对乡村教师、乡镇医生、乡镇人员等培养不足。第一,各高校应主动契合乡村振兴战略,转变基层人才培养理念,合理调整专业教育结构,加大对基层人才的培养力度。第二,高校应加强与乡镇基层单位的人才合作,为大学生提供假期见习、实习等机会,促使大学生对基层工作形成正确认知。第三,注重对大学生的心理与思想引导。一方面,高校应密切关注在校大学生的就业思想变化、对基层就业的认知态度等。积极组织开展宣传讲座、专业培训活动等,消除大学生对基层工作的各种顾虑,激发大学生到基层就业的热情。另一方面,持续关注已经到基层就业的大学生实际情况,专业教师应定期与大学生进行沟通。这不仅充分展现了高校对基层就业大学生的重视度,同时也是高校补充基层人才培养计划的有效举措,以便高校为基层工作、为乡村振兴战略落实培养更多基层工作者。

四、结语

综上所述,鼓励大学生基层就业,不仅缓解了当前高校毕业生就业压力,同时也为乡村振兴人才建设注入了新鲜血液,是全面贯彻乡村振兴战略、建设美丽乡村的重要举措。对此,政府部门、基层单位、各大高校应当发挥好自身在大学生基层就业工作的作用,形成合力,从政策环境、工作环境、教育环境三大方面为大学生到基层就业创造良好条件,激发大学生的基层就业热情。

参考文献

[1]张宜豪,毛柱焘,胡宝华.大学生基层就业问题研究[J].人生与伴侣,2023(47):30-32.

[2]王腾.乡村振兴战略背景下医学专业大学生基层就业问题及对策研究[J].公关世界,2023(22):42-44.