数字普惠金融对城乡家庭金融可得性实证研究论文

2024-08-05 09:44:35 来源: 作者:xieshijia

摘要:数字普惠金融发展与城乡家庭金融可得性的关系直接影响着城乡二元经济结构,打破城乡二元结构是当前促进要素更多向乡村流动的重要途径。文章结合CHFS与数字普惠金融发展指数及相关数据,通过Probit与Tobit模型,研究并分析数字普惠金融对城乡家庭金融可得性的影响关系。

摘要:数字普惠金融发展与城乡家庭金融可得性的关系直接影响着城乡二元经济结构,打破城乡二元结构是当前促进要素更多向乡村流动的重要途径。文章结合CHFS与数字普惠金融发展指数及相关数据,通过Probit与Tobit模型,研究并分析数字普惠金融对城乡家庭金融可得性的影响关系。

关键词:数字普惠金融;城乡家庭金融可得性;数字素养

***报告指出,要促进要素更多地向乡村流动,增强农业农村发展活力,实现共同富裕。这些目标都需要有效的金融支持。相较于城市,农村地区的生产经营活动受自然条件制约,收入来源不稳定,抗风险能力较差。同时,传统金融对于农村农民的支持力度较弱,农村家庭金融可得性与城镇家庭相比具有较大差异。相比于传统金融而言,数字普惠金融具有其独特优势,可以打破城乡之间地域范围的限制,能够有效解决传统金融在城乡之间的二元结构性问题。

在传统金融中,金融机构在盈利的驱动下,自发地将主要精力集中于城市及高收入群体,而将农村以及低收入群体等排斥在正规金融服务范围之外。数字普惠金融具有跨时空、跨区域、跨群体等特点,能更好地为传统金融难以覆盖的区域及人群提供金融支持,弥补农村金融供给的不足,减少信息不对称情况的发生。数字普惠金融的发展或将增加农村家庭金融获取能力,并减少城乡之间的金融差距,为解决城乡金融资源不平衡提供了可行途径。只有农村经济主体真正有效地利用了金融服务,才能支持经济活动,缩小城乡家庭间的差距。因此,本文试图量化研究在数字普惠金融发展的趋势下对于缓解城乡之间金融不平衡问题。

一、理论基础

(一)金融排斥理论

金融排斥(Financial Exclusion)也译作金融排除或金融排斥性,从20世纪90年代中期开始正式使用,是指社会上一些收入较低或处于不利地位的群体,在参与金融活动时缺乏资源,接触金融机构的机会有限,难以获得金融服务,或在获得金融服务或产品时面临很多复杂障碍的情况。[1]金融排斥在传统金融占主要地位时,是阻碍社会中不利方群体获取金融服务的一大障碍。

(二)金融结构理论

金融结构理论是研究金融发展问题的一项具有广泛影响力的理论。该理论描述和分析了金融发展的过程和规律。雷蒙德·W·戈德史密斯从三个主要方面总结了不同的金融现象,即金融工具、金融机构和金融结构。金融工具是指债务工具和其他经济单位的所有权工具,而金融机构则指资产和负债主要由金融工具构成的企业。[2]金融结构则是指一个国家目前存在的金融工具和金融机构的总和。戈德史密斯认为金融发展的本质在于金融结构的变革,并将研究金融发展视为对金融结构变化过程和趋势的研究。

(三)金融深化理论

金融深化理论是研究发展中国家金融与经济发展的关系的一种理论。该理论认为,发展中国家要发挥金融对经济发展的促进作用,发展中国家需摒弃过去奉行的“金融压制”政策,转而推行“金融自由化”或推进金融深化。随着金融深化理论的研究不断丰富,两个概念得以衍生,即“金融深度”与“金融宽度”,将这两个概念对应的指标结合在一起,可以衡量一个地区金融业的发展水平。[3]

(四)功能金融理论

功能金融理论主要基于两个假设。首先,该理论认为金融功能本身比金融机构更加稳定。其次,认为金融功能比金融机构的组织结构更加重要。[4]此外,该理论还认为,金融体系具备三个核心的功能,分别是便利的清算与支付、资源的聚集与分配,以及分散风险。

(五)信息不对称理论

信息不对称在金融交易中体现为信息不透明,交易双方对相关交易信息的了解存在差异,其中对信息掌握程度较高的一方往往处于有利地位,而对信息掌握相对匮乏的另一方处于不利地位,具有信息优势的一方可以凭借其有利地位在交易中获取更多的利益,由此可能导致逆向选择和道德风险问题。在不完全信息的借贷市场上借贷双方信息不对称,一方面借款人可能会因此面临较高的借贷成本,另一方面贷款人可能会为了避免逆向选择和道德风险造成贷出资金无法按时收回的情况,拒绝收入较低或资产不足的家庭贷款申请,而无论是较高的借贷成本还是借款申请被拒绝,都会加剧家庭的信贷约束问题,不利于家庭经济状况的改善。

二、变量选取

本文数据主要源自CHFS、北京大学数字普惠金融指数,部分控制变量来源于中经网统计数据库。本文的核心被解释变量是金融可得性,主要关注于正规金融服务的可得性。分为信贷是否可得、金融资产是否可得两方面。选取数字普惠金融发展水平作为解释变量。调节变量选取金融素养,来评估居民的数字素养水平。

考虑到户主的个人特征以及家庭特征可能会对家庭融资负债和资产配置等具体金融行为决策产生影响,为了更有效地分析金融可得性对家庭金融行为的影响,在参照相关文献的基础上,本文选取以下变量作为控制变量(见表1):一是关于家庭户主特征的变量,包括家庭户主年龄、性别等;二是关于家庭情况的变量,如家庭人口规模、家庭所在社区类型、家庭年人均收入、家庭劳动力占比、家庭房产现值以及是否拥有汽车等。

三、模型设定

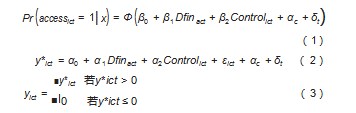

由于核心解释变量是典型的二元变量,取值为0或1。因此,本文构建的分析模型分别为Probit模型和Tobit模型,如下所示。

式(1)中,accessict代表的是金融是否是可得的,Dfinact代表为数字普惠金融发展水平,Controlict是控制变量,αc代表的是城市固定效应,δt为年份固定效应;β0是常数项,β1和β2为待估计系数,下标i、c和t分别表示家庭、城市和年份。

式(2)和式(3)中,y*ict代表家庭金融可获得数量的隐藏真实值,yict为家庭金融可获得数量的实际观测值,εict为随机误差项,α0为常数项,α1和α2为待估计系数。

四、数据分析

(一)描述性统计

由表2可知,该统计样本信贷可得性均值为5%,金融资产可得性均值为65.4%。从户主个体特征来看,户主平均年龄为56.8岁,平均受教育年限为9.5年,说明大部分户主接受了九年义务教育,受教育程度较低,但是具备基础的学习能力和知识水平。老人抚养比的均值为28.7%。就家庭层面而言,统计样本中家庭的平均成员数量为3人。家庭总收入平均为10万元左右,基本与2019年国家统计局公布的关于个人可支配收入的平均值相吻合。从互联网普及率来看,平均值为35%,说明互联网普及率不高,仍有发展空间。

(二)回归结果分析

表3呈现的是解释变量对被解释变量的影响回归结果。在表3中,系数为正表示有正向影响,反之则有负向影响。列(1)—(4)反映Probit模型下的结果,列(5)—(8)反映To⁃bit模型下的结果。第(1)列和第(3)列均为显著负系数,反映了其对城乡家庭的金融是否可得情况具有反向的影响,而在第(2)列和第(4)列中,则呈现显著正系数,表明解释变量对城乡家庭金融资产获取具有明显积极作用。通过比较两个系数大小可以看出,在衡量金融资产方面,农村家庭受到的影响大于城镇家庭。此外,在第(5)列和第(7)列中,均为显著负系数,表明其对城乡家庭信贷可得数量造成重要不利影响;而在第(6)列和第(8)列中,则显示出明显正向关联性,对比城乡与农村的系数可以发现,从金融资产方面来衡量,显示了数字普惠金融发展对城乡家庭可获取的金融资产数量具有积极效果。

综上所述,发展数字金融更有助于提高农村家庭的融资能力,促进农村地区的金融发展水平。更重要的是,这些数字表明,发展数字普惠金融,可以提高其能力,包括但不限于获取信息和处理信息,帮助它们更加合理地做出正确的分配金融资源的决策。

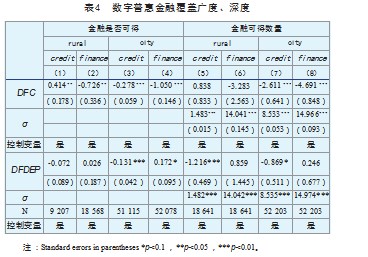

表4分别是关于数字普惠金融不同子维度的影响,分别为覆盖广度与使用深度。其中,通过表4可知,除了第(5)(6)列,其余系数均显著,且除第(1)列,其余均显著为负。这说明数字普惠金融覆盖广度基本影响了城乡家庭信贷可得性,且为负向影响。同时从第(5)(6)列观察可知,数字普惠金融覆盖广度对于农村地区的金融可得数量影响不显著。

对于数字普惠金融深度而言,从表中第(1)(2)(6)(8)列,可看出数字普惠金融使用深度对于农村地区的金融是否可得、农村和城市的金融可得数量系数均不显著。但通过第(3)(4)(5)(7)列可知,其在城市信贷可得性与农村和城市的信贷可得数量上呈显著的负向影响,说明数字普惠金融的深度发展在一定程度上反而会降低城市信贷可得性以及影响农村的信贷可得性数量。

数字鸿沟成为未来影响数字金融的一个重要因素。伴随着数字技术的发展,由于缺乏数字能力,特别是掌握金融知识的能力,处在农村的群体也许反倒会因数字金融的发展而被金融服务更加疏远。[5]

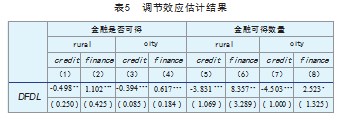

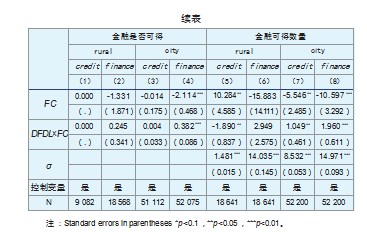

表5反映的是金融素养的调节效应估计结果。交互项系数显著的有:第(4)(5)(7)(8)列。其中第(4)(7)(8)列的符号为正,表明关于金融的相关知识被普及的同时,数字普惠金融发展对提升城市家庭金融可得数量以及城市金融是否可以获得的增进效果具有明显增强;第(5)列所显示的系数为负值,意味着可能会有数字普惠金融发展的同时,使得农村的信贷可得具体数量反而减少。表5数据验证了,金融素养的提高对于城市与农村地区的影响具有差异性。因此,在进行金融教育的普及时应当注意到城市与农村之间的差异性,不能“一刀切”地实施相同措施,应当对农村地区有所侧重。

(三)稳健性检验

1.工具变量法

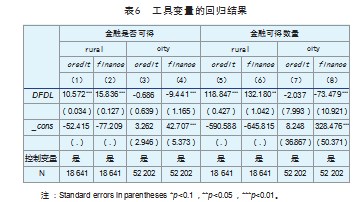

根据工具变量法的定义,运用工具变量法可以克服内生性问题。借鉴之前学者研究,同一行政区内实施的政策具有一致性,且数字普惠金融发展及数字基础设施水平具有相似度。因此选取省域内除自身所在地级市(州)以外的其他地级市(州)数字普惠金融发展水平的平均值作为工具变量。表6为工具变量的回归结果。除加入了工具变量外,所有回归均加入了模型设定时的控制变量。根据表6的回归结果可以知道,相比于城市而言,农村受到的影响要更大。证明上述回归结果稳健。

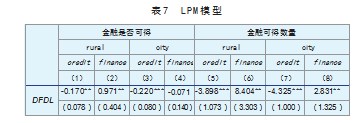

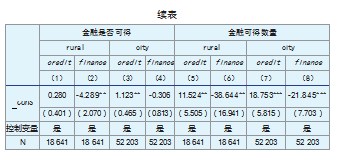

2.回归模型替换

为了进行更深一步的稳健性检验,采用了LPM模型进行替换。经过替换可证明,数字普惠金融的发展对于农村家庭可支配的金融资源影响要大于城镇家庭的影响。可证明原模型所得结论可信。

五、结论

数字普惠金融的发展将有助于打破传统金融下的城乡二元模式。数字普惠金融对农村家庭可支配数的影响系数为8.404,远高于城市家庭的2.831。说明数字普惠金融的发展可以为农村缓解金融资源不均衡的状态,提高农村家庭的金融可得性。从数字普惠金融的子维度而言,其覆盖广度对于农村地区的金融可得数量影响不显著;其深度发展在一定程度上反而会降低城市信贷可得性以及影响农村与成熟的信贷可得性数量。就调节效应的结果来看,金融素养的提高对于城市与农村地区的影响具有差异性。对于城市而言,金融素养对其有正向影响;对于农村而言,金融素养反而有负向影响,具有一定的挤出效应。

因此,为更好解决城乡二元结构问题,可以从提高家庭金融素养及深度发展数字普惠金融两方面着手。一方面,应当尤其着重提高农村家庭金融素养,以农村家庭的特点作为切入点,可以采取多渠道方式对基础的金融知识进行浅显易懂的宣传,充分利用抖音、微信公众号等日常生活中常见的互联网平台进行潜移默化的科普。同时,政府应当将相对简单的金融知识纳入义务教育阶段,让金融知识在基础教育阶段就得到普及。另一方面,对数字普惠金融的使用深度而言,要着重强化其实际应用水平,提高日常中的使用频率,金融机构应当推出并积极宣传推广更加适配的普惠产品,使得数字普惠金融在深度层面能够更好地为缩小城乡差距提供助力。

参考文献:

[1]李智敏.数字普惠金融对共同富裕的影响研究[D].太原:山西财经大学,2023.

[2]叶金生.我国数字普惠金融与实体经济协同发展研究[D].南昌:江西财经大学,2021.

[3]王永仓.数字金融与农民收入增长[D].重庆:西南大学,2021.

[4]郭贝贝.金融结构变迁对经济增长的影响研究[D].北京:中共中央党校,2020.

[5]刘倩含.我国普惠金融发展对农村居民消费的影响研究[D].长春:吉林大学,2023.