生鲜农产品物流能力评价与发展策略研究—以江苏省为例论文

2024-07-08 15:57:55 来源: 作者:zhouxiaoyi

摘要:生鲜农产品物流作为农产品物流的重要分支,承担着保障粮食安全、促进民生发展的重要使命。因此,评价生鲜农产品的物流能力对生鲜农产品市场的健康发展具有重要意义。文中从市场需求、政策支持和物流建设等方面,对江苏省生鲜农产品物流的发展现状进行了研究。选取生鲜农产品消费能力、生产能力、运输能力和农产品物流信息化程度为指标,构建江苏省区域生鲜农产品物流能力评价模型,采用因子分析法对其发展状况进行综合分析。研究结果显示,江苏省生鲜农产品物流能力呈现出苏南>苏北>苏中的态势,其发展存在较大的不平衡性和区域差异性。文中提出一

【摘要】生鲜农产品物流作为农产品物流的重要分支,承担着保障粮食安全、促进民生发展的重要使命。因此,评价生鲜农产品的物流能力对生鲜农产品市场的健康发展具有重要意义。文中从市场需求、政策支持和物流建设等方面,对江苏省生鲜农产品物流的发展现状进行了研究。选取生鲜农产品消费能力、生产能力、运输能力和农产品物流信息化程度为指标,构建江苏省区域生鲜农产品物流能力评价模型,采用因子分析法对其发展状况进行综合分析。研究结果显示,江苏省生鲜农产品物流能力呈现出苏南>苏北>苏中的态势,其发展存在较大的不平衡性和区域差异性。文中提出一系列对策建议,以推动江苏省生鲜农产品物流行业长足发展,为全面推进乡村振兴、打造新时代的“鱼米之乡”贡献力量。

【关键词】生鲜农产品物流;因子分析;物流能力

农为邦本,本固邦宁。自新中国成立以来,“三农”问题始终是关系党和国家全局的根本问题。2023年中央一号文件指出坚持农业农村优先发展,锚定加快建设农业强国的目标,做大做强农产品加工流通业。农产品物流作为新农村建设体系下的国家重点扶持项目,深化农产品物流体系建设对于实现农产品增值、发展农业经济、助推乡村振兴起到极为关键的作用。

生鲜农产品因其耐受性差、季节性强、地域性明显的特征,在储运过程中极易腐烂变质或损坏,而这对农产品物流的保存条件和运输条件均提出了更高的要求。《“十四五”现代物流发展规划(2022)》中明确提出,要大力发展冷链物流新业态新模式,提高生鲜农产品冷链物流规模化、标准化水平[1]。加强生鲜农产品物流建设不仅是保障社会民生的重要支撑,更是国家意志的深刻体现。

江苏省是我国经济大省,也是农业大省、粮食大省。2022年,江苏省生鲜农产品产量持续升高,农林牧渔业总产值高达8734亿元,销售量达8335万吨,同比增长3.82%。随着生鲜农产品销售量的逐渐增加,为了更好地确保生鲜农产品的运输效率和品质,需要对其物流能力进行全面的评估和分析,并在此基础上,从多个角度提出有针对性的措施,以构建具有江苏特色的生鲜农产品物流体系。

通过对农产品物流的前期调查发现,已有学者采用不同研究方法对农产品物流能力进行评价研究。李昊泽以江苏各市为研究对象,选取了经济基础条件、农产品发展条件、物流基础设施水平以及物流信息化水平4个维度11个指标构建了江苏省农产品物流能力评价指标体系[2]。杨娇、王全友运用DEA模型,对贵州省生鲜农产品物流效率进行评价分析[3]。宋换换运用基于熵权法的模糊物元模型,对安徽省各地区的生鲜农产品物流能力进行了评估和分析[4]。

在供应链中,物流作为连接供应与需求的纽带,在上游连接供应商,中间连接生产,下游与消费端对接,直接受生产能力与消费能力的影响,其信息化程度则直接影响运输过程的效率和质量。本文以江苏省生鲜农产品物流为研究对象,参考已有的相关研究成果,根据供应链上的物流需求主体关系,选取生鲜农产品生产能力、消费能力、运输能力和物流信息化程度四个基本条件作为基石来进行深入探讨和分析,提出基于因子分析的江苏省生鲜农产品物流发展评价方法,并提出相应的发展策略为江苏省及全国生鲜物流发展提供参考。

1江苏省生鲜农产品物流发展现状

从生产端来看,我国农业产业化经营蓬勃发展,农业生产正在向集约化、规模化方向转型升级,农村经济快速发展,农民增收途径更加多样化,这对农产品流通产业提出了更高要求。从消费端来看,随着人民生活水平的提高和消费观念的转变,消费者对食品消费的需求日益多元化,生鲜农产品的需求量不断增加,为生鲜农产品物流发展提供了强大动力。同时,近年来,江苏省相继出台了《江苏省冷链物流发展规划2O22-2010年)}《江苏首推进货链物流高质量发展三年行方案|2023-2025年)》等政策,大力推进“111工程”建设,鼓励和引导社会资本投入生鲜农产品物流领域,为生鲜农产品的顺畅流通提供了有力保障。

在此背景下,江苏省已建成以南京、无锡、苏州等中心城市为核心的物流枢纽,拥有三个国家骨干冷链物流基地,涵盖了铁路、公路等多种运输方式。以连云港、南通等沿海城市为依托的海洋运输网络,显著提升了物流的通达性与便捷性。此外,江苏省冷链物流基础设施建设正在稳步推进,一方面,冷链物流市场呈现出持续增长态势,市场规模突破500亿元。另一方面,物联网、区块链等新兴技术以及无人机、无人车等新型物流方式的推广应用,大幅提高了生鲜农产品的分拣、包装、配送等环节的效率,为生鲜农产品的“最后一公里”配送提供了新的解决方案。这些因素共同推动了江苏省生鲜农产品物流的快速发展。

2江苏省区域生鲜农产品物流能力评价过程

2.1数据的来源与评价指标体系的构建

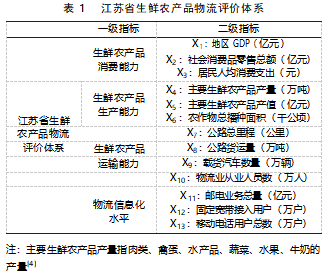

本文通过查阅和研读有关文献,参考已有的农产品物流体系指标选取方法,从江苏省生鲜农产品物流发展状况出发,在确保数据可采集性的基础上,选取如表1所示的4个维度13项指标,建立江苏省生鲜农产品物流体系综合评价指标体系,并对其进行实证分析。本文所有数据均来源于《2022年江苏省统计年鉴》、江苏省农业农村厅官方公开数据,并对数据进行了归一化处理,以消除不同量纲带来的影响[5]。

2.2因子分析

2.2.1 KMO与巴特利特检验

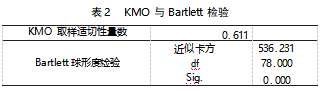

利用SPSS软件分析各项数据之间的相关关系,检验结果见表2。KMO值为0.611,表明数据适合进行因子分析。此外,Bartlett球形度检验的显著性为0.000,小于0.05,这表明所选取的指标之间存在显著的相关性,进一步证实了进行因子分析的适宜性[6]。

2.2.2公因子的确定

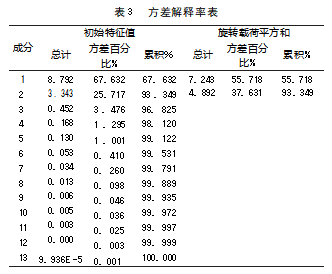

根据表3方差解释率表可知,前两个因子的初始特征值均大于1,且旋转后的方差解释率分别为55.718%和37.631%,旋转后的累积方差解释率为93.349%,这表明这两个因子包含了原来13个指标的大部分信息。因此,选取这两个因子作为公因子是合理的[7]。

2.2.3因子旋转

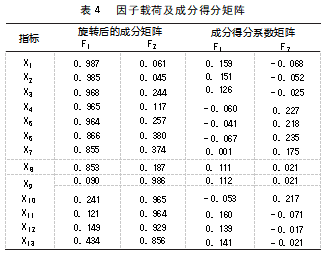

本文采用最大方差法对成分矩阵进行旋转,结果如表4所示。由此可以看出,因子X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8可以由主成分F1解释,反映区域生鲜农产品生产、消费情况及物流发展现状,将其命名为物流效能因子;因子X9、X10、X11、X12、X13可以由主成分F2解释,反映区域生鲜农产品物流从业人员数、信息化程度及未来发展潜能,将其命名为物流成长因子。

2.2.4因子得分计算

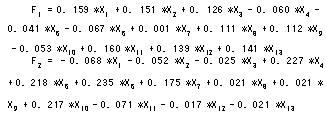

提取公因子之后,依据旋转后的成分得分系数矩阵计算得出因子得分:

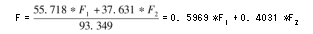

将两个公因子的方差解释百分比占总方差的解释百分比的比重作为权数[8],计算出生鲜农产品物流能力的综合得分:

2.3得分评价

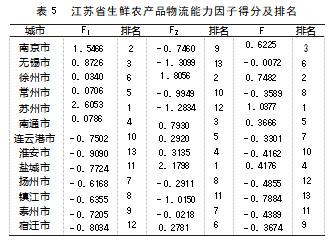

根据上述公式,计算得出江苏省区域生鲜农产品物流得分排名,如表5所示。

从代表物流发展现状的效能因子F1来看,苏州市、南京市、无锡市、南通市得分排名位于前列,说明区域的经济发展水平与物流能力息息相关。在经济发达、资金充裕的地区,生鲜农产品的消费能力较强,且农产品冷链物流基础设施较为完善,易于形成较为成熟的农业运输体系和高水平的现代农业。而排名靠后的连云港市、盐城市、宿迁市、淮安市则由于区域经济发展速度相对缓慢、物流基础设施不完备、专业人才外流而导致物流发展受困。

从代表未来发展潜能的成长因子F2来看,盐城市、徐州市、南通市、淮安市得分排名位于前四。其中,盐城市和淮安市虽然经济实力在全省并未占据显著优势,物流发展现状相对落后,但因充沛的农业资源及丰富的农产品种类,两市农产品产出总量较大,因此在得分上居于领先地位,未来趋势向好。苏州市、无锡市、常州市作为经济较为发达的苏南城市,农业并非其主导产业,未来发展潜能有限。而镇江市由于人口规模和城市规模都不如其他市,农村经济总量与农业人口规模较低,物流建设内生动力不足,使其排名也居于后位。

从综合排名可以看出,苏州市、徐州市、南京市、盐城市的生鲜农产品物流发展水平较高,其中,苏州市、南京市以其领先省内的经济发展水平、相对完善的物流基础设施、便捷通达的物流交通网络位于前列。徐州市、盐城市作为农业大市,农产品资源丰富、品质优良,总产量高达百亿斤,良好的交通网络也为其农产品物流发展打下坚实基础。南通市、连云港市地处沿海,具备良好的交运条件,其充分利用独特的区位优势,大力发展高效生态观光农业、水产养殖业。泰州市、扬州市、镇江市地处江苏中部地区,经济发展水平处于全省中游,与苏南城市相比处于劣势,农产品发展水平相较于徐州市、盐城市等苏北城市也较低,因此综合排名靠后。

综上,经济发展水平、物流基础设施建设情况对效能因子F1的得分排名具有显著影响;而物流信息化水平、从业人员数量则事关生鲜农产品物流未来发展态势。根据综合排名,江苏省内各市生鲜农产品物流发展的优势条件不同,物流能力总体上苏南>苏北>苏中,各地区存在较大差异。

3发展策略

根据上述因子分析结果,发现江苏省生鲜农产品物流能力存在较大的不平衡性和地区差异性,为使各地区生鲜农产品物流得到长足发展,提出以下建议。

3.1完善冷链物流基础设施,助力农业经济高质量发展

生鲜农产品特有的易腐性使得其在储存、运输和零售环节易发生损耗,对冷链配送的依赖性较强,然而冷链基础设施的投资大、物流成本高,小农户(如渔民)的财力有限,难以实现大规模的冷鲜储藏与运输,部分小农户仍采用“冰袋+泡沫箱”的运输方式,因此,冷链物流基础设施的升级与健全是其发展的前提与基础。

在此背景下,政府需要借助财政力量加大投入,重点发展本省的特色生鲜农产品,如兴化香葱,东台西瓜,溧阳青虾等,在农产品产量集中的地区建立生鲜配送中心,为经济适用型农产品预冷、冷藏等设施提供支持。此外,江苏省各市县都应系统规划建设冷链物流产业园,吸引更多的冷链企业入驻当地,不断健全冷链物流体系,让更多的小农户能够借助冷链物流,真正体会到冷链物流的降本增效效应,从而促进农业经济的高质量发展。

3.2提高农产品信息化水平,推动建设物流信息化平台

生鲜农产品产品保质期较短是限制其发展的瓶颈,提升其物流效率已成为该行业亟待解决的问题。生鲜农产品的传统营销模式是以生产、分销、零售为主的模式,买家购买周期较长,运输效率低下。因此,有必要建立一个能够与各方进行对接的复合型专业农产品物流公共信息平台,以覆盖从生产到配送的整个物流过程,使每一个参与者都能对其进行实时的了解,从而减少流通环节,提升整个物流运输的效率。

基于此,政府应大力推动物流信息化平台的建设,吸引个体农户和冷链物流相关企业三方共同参与,并将条码、物联网等信息技术标准统一起来,确保各项技术的标准化与兼容性。

3.3科学规划区域发展布局,构建生鲜农产品物流体系

通过前文的物流发展现状的效能因子F1结果,得出江苏省各市之间的经济发展和农产品物流能力之间存在着显著的正相关关系,苏州市、南京市、无锡市等苏南城市经济发展势头迅猛,物流信息化、现代化程度高,而农产品供给却主要集中在盐城市、徐州市、连云港市等苏北城市。因此,科学规划区域发展布局强化区域间的合作,形成内外联动的生鲜农产品物流体系至关重要。

在解决江苏省内物流能力发展不平衡这一主要矛盾时,要集中力量建设农产品物流水平较低的地区(如镇江、扬州、泰州),与目前的三个农产品物流强市(苏州、徐州、南京)构建起交叉网络,充分发挥农产品物流强市的辐射带动作用。

同时,也不能忽略江苏省内物流能力发展不充分这一次要矛盾。苏南地区应以其雄厚的经济实力和优越的高校科研实力为依托,积极推进“校地联动”,加强高新物流技术的研发力度,加快生鲜农产品物流的现代化进程。苏中地区需要利用良好的地理位置与苏南、苏北地区进行良好衔接,加强物流枢纽和冷链物流基地等大型物流基础设施的建设,完善现代物流运输体系,提高该区域及周边城市的农产品流通能力。苏北沿海城市则需要发挥港口优势,充分利用其丰富的海洋资源,以及庞大的农业人口,对农产品的结构进行调整,发展蓝色农业,培育养殖大户,实施合作社或企业化管理,确保生鲜农产品物流业有稳定的货源供给。

4总结

生鲜农产品物流行业是推进我国农业发展的重要产业,在保障人民群众食品安全、促进农业产业化和农民增收方面发挥关键作用。江苏省作为我国的农业和粮食大省,生鲜农产品物流行业发展迅速,但仍面临着地区发展不平衡、不充分等制约其进步的因素。本文从江苏省生鲜农产品物流发展现状入手,利用因子分析法对其进行深入分析,进而从物流基础设施、区域发展布局、农产品信息化水平等角度提出了针对性建议,以期推动江苏省农产品物流体系建设快步向前,助力实现生鲜农产品物流的发展。

[参考文献]

[1]唐仁敏.推动“十四五”时期现代物流高质量发展[J].中国经贸导刊,2023(01):20-28.

[2]李昊泽.基于因子分析和聚类分析的江苏省农产品物流能力评价研究[J].物流工程与管理,2023,45(06):63-66.

[3]杨娇,王全友.基于DEA的贵州省生鲜农产品物流效率评价[J].中国商论,2023(11):111-114.

[4]宋换换.安徽省生鲜农产品物流能力评价[D].淮南:安徽理工大学,2020.

[5]梅利,宋淑鸿.物流上市公司经营绩效分析—基于因子分析法[J].物流科技,2020,43(07):58-60+87.

[6]唐亮,樊浩,陆璟楠.基于DEA的煤炭企业环保投资与财务绩效研究[J].荆楚理工学院学报,2020,35(05):5-12.

[7]吴金山,邱强.山东省农产品物流能力评价研究—基于因子分析法[J].物流科技,2021,44(10):109-113.

[8]李朝洪,刘晓林.基于因子和聚类分析的区域物流节点城市发展水平综合评价[J].物流科技,2012,35(12):66-69.