事业单位企业所得税计算和申报问题研究论文

2024-06-27 10:38:26 来源: 作者:liangnanxi

摘要:事业单位企业所得税年度汇算清缴缺少统一可行的操作规范,加之重视程度又不够,申报的结果往往因人而异。解析事业单位收、支的性态和收、支(费)申报对纳税结果的影响后可得出以下结论:取用支出或费用,不影响纳税计算结果;事业单位的不征税收入使用预算会计数,应税收入使用财务会计数,能最大限度地与税务部门对接;现行事业单位收支表不能完全满足报税人员的申报需求,也不方便税务部门的稽查校验,需要设计和编制融合预算会计和财务会计的收支表,辅助申报。

摘要:事业单位企业所得税年度汇算清缴缺少统一可行的操作规范,加之重视程度又不够,申报的结果往往因人而异。解析事业单位收、支的性态和收、支(费)申报对纳税结果的影响后可得出以下结论:取用支出或费用,不影响纳税计算结果;事业单位的不征税收入使用预算会计数,应税收入使用财务会计数,能最大限度地与税务部门对接;现行事业单位收支表不能完全满足报税人员的申报需求,也不方便税务部门的稽查校验,需要设计和编制融合预算会计和财务会计的收支表,辅助申报。

关键词:收支一体化;企业所得税;纳税申报

0引言

事业单位进行企业所得税申报,实务层面的困难不少,但理论方面研究进展不大。事业单位申报企业所得税,存在很多不兼容[1-2]。有学者建议设置收入和费用辅助账,区分财政收支和非财政收支[3]。有观点认为,可以在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》中仅填报与应税收入相关的收入和费用,然后按所有收支填报《事业单位民间非营利组织收入、支出明细表》[4-5]。

本文认为,可以在现有事业单位收支表的基础上稍作修正,兼顾权责发生制和收付实现制,融合预算会计和财务会计,设计和编制修正的收支表,进行辅助申报,简单易行,可以实现政府部门、事业单位、税务部门的共赢。

1相关法规政策解读

事业单位报税员往往有这样的错误认识:单位的应税收入在扣除成本,合理分担一部分共同支出后,剩余部分应当缴纳企业所得税。报税员不想让单位和自己冒偷税漏税的风险,所以他们希望不征税业务和征税业务分开核算,按某一固定的比例分摊共同成本,由此计算出征税业务的利润并申报纳税。然而分摊共同成本是个大难题,难有统一标准,随意性大,应税业务比重又小,也没有会计师事务所等专业机构的指导和指正,报税员对此无能为力,最后在事业单位无利可得、无税可缴、有税也可不缴的惯性思维下,往往根据收入倒轧支出,零元申报敷衍了事。

报税员把纳税申报的随意结果归咎于应税业务的核算不清,这是一种误解,企业所得税相关法规并没有要求事业单位的应税业务单独核算利润并据此缴纳所得税。

《中华人民共和国企业所得税法》(2008)第五条:企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(2008)第二十八条:企业的不征税收入用于支出所形成的费用或者财产,不得扣除或者计算对应的折旧、摊销扣除。

《中华人民共和国企业所得税法》没有要求不征税收入和应税收入分开核算所得,《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定支出不得抵扣的仅限不征税收入的部分,隐含的意思是超出的支出可以在应税收入中抵扣。企业所得税的征税对象是单位,而不是单位的应税业务,在事业单位总体收支平衡的情况下,应税业务的盈利可在税前填补事业经费的不足,该部分盈利不用缴纳企业所得税。

事业单位企业所得税到底按单位还是按应税业务计算,从相关财税文件的废立也可见端倪。1994年1月1日,财政部、国家税务总局发布的财税字〔94〕001号文规定,高校举办各类培训班、进修班有所得的,暂免征企业所得税。根据其表述,征税的对象是培训所得,也就是培训收入减除培训支出,只是暂时不征税而已。但2004年1月1日,财政部、国家税务总局发布财税〔2004〕39号文,废止了财税字〔94〕001号文,相关条目做了重新表述,政府举办的高校开办培训班或进修班而取得的收入全部归学校所有,暂免征税。

2008年1月1日,财税〔2004〕39号文废止,高校培训收入的免税优惠取消,正式纳入应税范围。

对事业单位培训所得征税,针对的是培训业务本身,若该业务的确有利润,财税政策又不明确免除,则零申报有巨大的税务风险。

对培训收入征税,暗含的意思是不需要对培训业务单独核算盈亏,于是培训收入可以作为事业单位的资金来源的一部分,在事业单位内部统筹,弥补事业经费的不足,培训收入和其他应税收入,扣减培训等专属支出,弥补事业经费的短缺之后,若还有剩余,才需要缴纳企业所得税。

2事业单位收支性态分析

《政府会计准则》和《政府会计制度》已在2019年1月1日全面实施,事业单位同时拥有了预算会计和财务会计的两套报表,但税务部门在事业单位企业所得税方面申报问题上并没有改变或修正,报税人员普遍存在困惑:既然已经有了财务报表,为何企业所得税纳税申报表主要还是依据预算会计的收支表?

纳税申报表的数据基础,到底该用预算会计还是用财务会计,究竟哪个更科学合理?本文拟就这一问题,从事业单位各类收入和支出的性态出发,逐一讨论。

本案以XX财经大学2019年度的收支数据为例,之所以选择2019年度,是因为2019年收支平衡,略有盈余,而之后的3年,受新冠疫情等影响,均整体亏损,所得税无从谈起,不具有代表性。为简洁直观,数字进行了取整,并做了一些合并,比如非同级财政拨款并入同级财政拨款,需开具发票的多个项目并入经营收入。

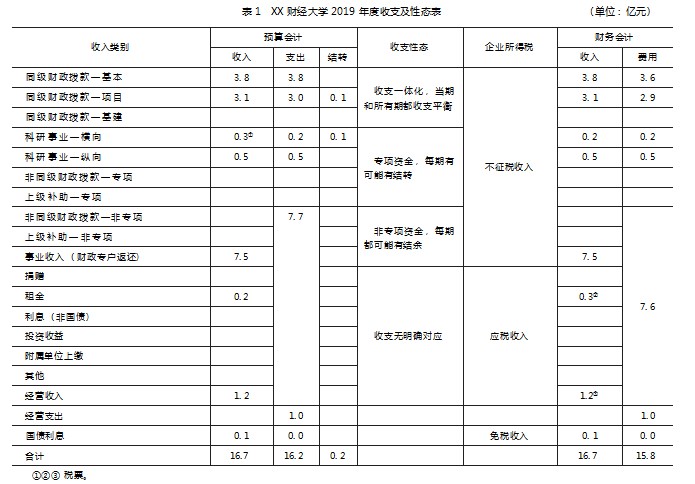

本文以收支性态为纽带,设计了多栏式收支表,依据现行收入支出表、结转结余表,将预算会计数和财务会计数分列左右,详细数据分析填列至表1。

2.1收支一体化的经费拨款

2020年2月,财政部印发《预算管理一体化(试行)》,在行政事业单位推行预算管理一体化。所谓一体化,简而言之,就是预算内的每一笔支出,都通过一体化系统填报资金支付申请,由国库集中支付,行政事业单位在记录支出的同时逐笔、同步确认拨款收入。在一体化体制下,预算会计的收、支时刻保持一致,本案中,同级“财政拨款—基本”的收入和对应支出都是3.8亿元,财务会计的收入也是3.8亿元,但财务会计的费用由于折旧等因素的影响,经过一系列复杂的计算之后,核算下来是3.6亿元。

一体化的不征税收入,支出与收入相等,且同步,从企业所得税征管和申报的角度,选用预算会计的收支数据填报,直观明了。

如果选用财务会计的费用数据,是否会形成应税所得?其实不会。纳税申报表的支出或费用,是报表总支出减去非税收入形成的支出或费用。本案例中,假定本年只有“同级财政拨款—基本”这1项业务,收入和支出均为3.8亿元,财务会计记录的费用是3.6亿元,这3.6亿元都是不征税收入形成的,应剔除,支出填列0(3.6亿元-3.6亿元),最后的应税所得完全一样,详见表2。

二者唯一的区别是预算会计的支出扣除数等于预算收入数,可以直接取用预算收入数,财务会计的支出3.6亿元,可能混在事业单位总支出之中,分散在复杂的项目号下,很难快捷、准确地取数。从这个意义上,采用预算会计数据填报更优。

2.2横向课题、纵向课题、非同级专项拨款等

横向课题、纵向课题、非同级专项拨款是事业单位的又一类重要的收入来源,是不征税收入,其特点是,均有专项的性质,当期收支可能有差额,年底有结转结余,累计无盈亏。其中的横向课题经费涉及税票,最为典型。

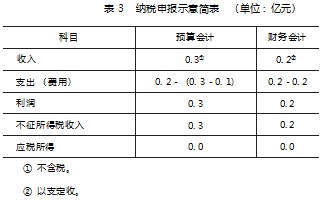

本案例中,横向课题年度总计含税金额0.309亿元,开具增值税普通发票,款已收讫,当年经费使用0.2亿元,年底净结转0.1亿元。

按现行政府会计制度,收取的0.309亿元,扣除增值税后,财务会计做预收款,预算会计做事业预算收入。预算会计最后确认,收入0.3亿元,支出0.2亿元,结转0.1亿元。财务会计按以支定收的方法,确认当年收入0.2亿元,费用0.2亿元。

假定事业单位当年仅有此项业务,采用不同确认基础填报,结果见表3。

无论选用预算会计数据还是财务会计数据,经规范填报后应税所得都是0。但预算会计的收入是0.3亿元,与开具的增值税发票一致,在这个问题上,考虑到纳税申报与税务局后台数据的对接或比对,用预算会计数据填报,明显优于财务会计。

在总支出剔除不征税收入(不征企业所得税,而不是不征增值税)形成的支出或费用时,从财务会计费用中找出对应的0.2亿元是有难度的,从预算会计中取数则简单,只需把预算收入减去当期增加的结转数即可。

当然,此处的结转结余仅指年底专项性质的收支相抵。财政收回历年结转结余等特殊情况,当剔除。

年底若有已开发票而款未到的科研收入,财务会计应借应收,贷预收,同时生成预算会计,借资金结存,贷事业预算收入。如此,事业预算收入科目能与税务系统匹配,只是资金结存跟货币资金不再匹配。事业单位应尽量避免发票跨年,票开了,钱款实在无法在当年到位,可以在年底将发票作废,次年重新办理开票事宜。

2.3财政专户管理的事业收入、租金收入、经营收入等非专项收入

财政专户管理的事业收入是事业单位的一项主要收入之一,是不征税收入,比起财政拨款和个人科研经费,单位使用经费自由度要大很多,可统筹使用,当年的收支差额形成事业结余。财政专户管理的事业收入,预算会计和财务会计的确认时点和金额一致。从收入核算的角度,预算会计和财务会计无区别。本案例中,收入都是7.5亿元。

2023年1月1日开始,财政专户管理的事业收入开始部分纳入一体化系统,事业单位需在一体化系统中提交用款申请,国库把资金拨付给事业单位实体账户,暂未采用逐笔支出、逐笔确认拨款的方式,但不久的将来,财政专户管理的事业收入将完全采用预算一体化的方式,该项下的结余也就不存在了。

租金收入是应税收入。高校闲置资产可以出租,收取租金,开具增值税发票。本案中事业单位共开具0.309亿元(含税)的发票,但当年只收到0.206亿元。预算会计只确认了收到的租金0.2亿元,而财务会计按照权责发生制,根据开票金额,确认收入为0.3亿元。财务会计的收入数据0.3亿元,能与税务后台数据建立对应,更符合所得税纳税申报要求。

2.4财政专户管理的事业收入、租金收入、经营收入等共同对应的支出

财政专户管理的事业收入与表中剔除所有前项的剩余支出对应,但收入往往不能完全覆盖支出。

租金收入一般没有明确的对应项。

经营收入有对应的经营支出,经营支出不能算在共同支出内。本案例中,经营收入的专属经营支出1亿元当优先列示。

本案中,共同支出7.7亿元,在不征税收入和应税收入之间分配,不同的分配方案,会产生不同的应税所得。

实务中,事业单位预算支出动用经费(不含个人名下的科研经费),一般按照财政拨款、财政专户管理的事业收入、其他收入、历年结余的顺利安排经费。按照这个逻辑,7.7亿元中的7.5亿元优先与财政专户管理的事业收入配对,剩余的0.2亿元与租金收入0.3亿元、经营净收入0.2亿元(1.2亿元-1亿元)进行配对,从而产生0.3亿元的应税所得(方案A)。

同样的7.7亿元,若优先分配给租金收入0.3亿元,经营净收入0.2亿元(1.2亿元-1亿元),则不征税收入只分配到7.2亿元(7.7亿元-0.3亿元-0.2亿元),由此产生不征税项下的结余0.5亿元,而应税所得降为0。本质上是将事业单位整体的盈余人为地定义为事业结余(方案B)。

若将共同支出7.7亿元按不征税事业收入和应税净收入的比重进行分配,则产生第3个结果,计算略(方案C)。

正是共同支出在不征税收入和应税收入之间的不同分配,才导致应税所得计算结果的多样性,才导致纳税申报表的不唯一。

相较而言,方案A较符合事业单位资金安排的实际,也能体现应税收入作为事业经费补充的定位。

方案B与事实不符,且有逃税嫌疑,不可用。

方案C比较折中,但不征税收入和征税收入以同样的地位分摊事业支出,依据不足。

当然,税收的口径,是国家财政体系权衡的结果,不存在绝对的优劣。

2.5免税收入及支出零分担

免税收入在企业所得税申报中作为收入的减项。在支出的分担上,免税收入应零分担,方能体现免税。其原理,可以用反证的方法,免税收入如果分担共同支出,则会减少应税项目分担的支出,从而导致利润或盈余的产生。

本案例中,免税收入是0.1亿元,支出应填0,如此才能真正不参与支出7.7亿元的分担。

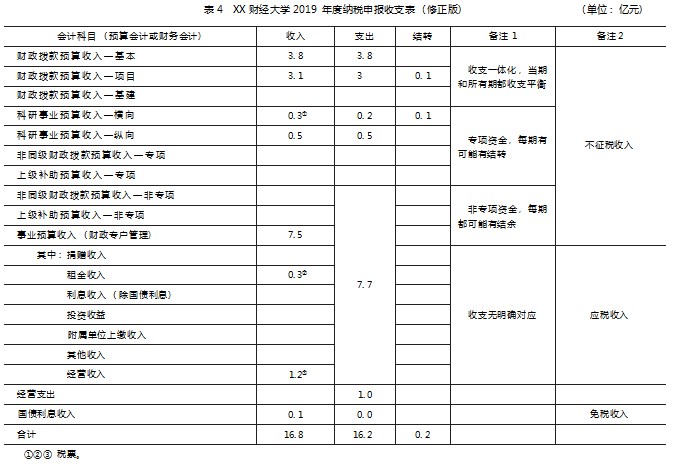

3纳税申报收支表的设计与运用

以上章节的分析,可以总结如下:

其一,不征税收入采用预算会计的结果,应税收入采用财务会计的结果,能最大限度地与税务后台发票信息对接。

其二,不征税收入采用预算会计,应税收入采用财务会计,其实也是一种修正的权责发生制,只要前后会计期保持一贯,也是客观、真实、可行的。

其三,不征税收入所形成的开支,不管采用预算会计的支出,还是采用财务会计的费用,只要按税务部门的要求正确填报,都不影响应税所得的计算结果。

其四,采用应税收入所对应的专属支出和共同支出,和采用应税收入对应的专属费用和共同费用,会导致当期应税所得的差异,但其差异主要来源于固定资产折旧,属时间性差异,从事业单位整个周期而言,没有恶意利用该时间性差异而偷漏税的可能,且事业单位一般优先用非征税收入安排固定资产,应税收入对应的固定资产支出比重和绝对金额都很小,可以忽略,建议支出一律采用预算会计数据。采用预算会计数,可大大减少计算的随意性。

其五,事业单位支出,在报税层面,应在不征税收入和应税收入之间进行有序分配,理想情况下,应得到税务部门的认可,且不得随意改变。

据此,本案根据收入支出表、收入费用表、当年结转结余变化,编制修正的纳税申报收支表,具体见表4。

本案中,不征所得税税收入预算会计数为3.8+3.1+0.3+0.5+7.5=15.2(亿元),应税收入财务会计数为0.3+1.2=1.5(亿元),免税收入0.1亿元,总收入为16.8亿元。其中涉税项目为:科研事业预算收入—横向0.3亿元;租金收入0.2亿元;经营收入1.2亿元,与税控系统的开票记录一致。

横向科研收入对应的支出0.2亿元,可以在支出中分析取数,也可以由收入0.3亿元减去结转增加数0.1亿元计算所得,后者准确度更高,更便捷。

经营收入的专属经营支出1亿元,从总支出中优先取数,优先填列。国债利息收入0.1亿元免税,不参与共同支出7.7亿元的分担。

共同支出的7.7亿元,采用A方案,优先分配给财政专户管理的事业收入和非专项拨款,此处分配7.5亿元,剩余的0.2亿元与应税收入对应,如此,不征税收入对应的支出为3.8+3+0.2+0.5+7.5=15(亿元),应税收入分担的支出共为7.7-7.5+1=1.2(亿元),总支出为16.2亿元,见表5。

从更直观的角度,应税净收入0.3+1.2-1=0.5(亿元),分担了共同支出中的7.7-7.5=0.2(亿元),尚余应税所得经计算为0.3亿元,与纳税简表填列计算后的结果一致。

4结语

剔除不征税收入形成的支出,是事业单位企业所得税年度汇算清缴的难点所在。本方案立足收入和结转情况,倒轧与拨款、专项一一对应的支出,按顺序压实共同支出,由此计算出不征税收入对应的支出数,比直接在总支出中分析取数要轻松很多,也严谨很多。

不征税收入取用预算会计数,应税收入取用财务会计数,兼顾了权责发生制,也兼顾了与税务部门的数据对接。

事业单位企业所得税季度申报,建议按发票数据填报收入,支出倒轧,以零元预缴,次年初统一汇算清缴。其他特殊事项和未尽事项可在纳税调整中正常进行。

参考文献

[1]谢野芳发,赖如通.政府会计制度下事业单位企业所得税问题探析[J].中国农业会计,2022(8):12-14.

[2]武鸿留.基于新会计制度的高校企业所得税问题研究[J].财务管理研究,2023(12):114-120.

[3]景帅.新会计制度下高校企业所得税征收问题及对策[J].云南开放大学学报,2022(2):95-100.

[4]段艳巧.财税融合下科研事业单位企业所得税申报探究[J].中国总会计师,2022(9):89-91.

[5]李贤君.事业单位提升内部监督效能研究[J].财务管理研究,2023(8):158-163.