互联网慈善事业存在的若干财务管理问题与思考论文

2024-06-26 11:17:47 来源: 作者:liangnanxi

摘要:全体人民共同富裕,健全收入分配体制,建设和谐社会需要大力发展慈善事业。近年来,互联网慈善发展迅猛,各种慈善短视频更是获得广大网友的赞同与支持,大家纷纷捐款献爱心。但同时互联网慈善也存在诸多问题,如摆拍式慈善、诈骗式慈善、善款流向成迷、慈善商业化明显等。通过分析这些问题的原因及后果,并从财务管理角度提出针对性建议,如重构慈善收入分配机制、加强互联网慈善资金监管、促进慈善财务运行透明化、推进慈善数字化建设等,以期为促进共同富裕献计献策。

摘要:全体人民共同富裕,健全收入分配体制,建设和谐社会需要大力发展慈善事业。近年来,互联网慈善发展迅猛,各种慈善短视频更是获得广大网友的赞同与支持,大家纷纷捐款献爱心。但同时互联网慈善也存在诸多问题,如摆拍式慈善、诈骗式慈善、善款流向成迷、慈善商业化明显等。通过分析这些问题的原因及后果,并从财务管理角度提出针对性建议,如重构慈善收入分配机制、加强互联网慈善资金监管、促进慈善财务运行透明化、推进慈善数字化建设等,以期为促进共同富裕献计献策。

关键词:共同富裕;收入分配;慈善;财务管理

0引言

全体人民共同富裕,是中国式现代化的一个基本特征。在我国这样一个拥有14亿人口的大国,实现全体人民共同富裕,首先要解决收入分配不公平的难题。我国对此问题非常重视,经历了市场调节的初次分配和政府调节的二次分配后,慈善作为第三次分配,对改善收入和财富分配格局,促进共同富裕有积极作用。随着移动互联网的快速发展,各种平台应运而生,“互联网慈善”迅速进入大众视野,人人参与慈善变得更简单。然而,近些年来互联网慈善却频频爆雷,出现越来越多的伪慈善现象,公益慈善商业化趋势明显。如何加强互联网慈善事业管理,其中财务管理尤为重要。本文将对我国互联网慈善财务管理相关问题进行探讨,通过规范网络慈善财务管理,重构利益格局,促进第三次分配,为解决互联网慈善财务问题提供一些参考建议。

1我国第三次分配的提出与作用

党的十九届五中全会提出要发挥第三次分配作用,发展慈善事业,改善收入和财富分配格局,明确了第三次分配的社会功能。中央财经委员会第十次会议将第三次分配纳入基础性制度安排,对其重视上升至新高度。目前,第三次分配的作用与价值日益凸显,尤其对我国实现共同富裕起着积极地促进作用。经济学家厉以宁在1991年发表的《论共同富裕的经济发展道路》一文中,首次提出“影响收入分配的三种力量”,指出道德力量是超出市场机制与政府调节的力量之外的第三种可以影响收入分配的力量。这种力量对收入初次分配和再分配的结果发生作用,影响个人可支配收入的使用方向,实现收入和财富向弱势人群、地区、行业以及教育、环保、科技等关键领域的合理分配;推动先富帮后富,构建和谐社会关系,促进城乡、区域、行业平衡充分发展,在高质量发展中缩小收入和财富分配差距,助力共同富裕[1]。

2我国慈善事业发展现状

2.1发展态势稳中向好

我国慈济慈善事业基金会报告显示:2023年一季度,捐赠统计3 068万元,善款用作乡村振兴、寒冬送暖、长期济助、医疗援助等领域。《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2022)》显示,我国慈善资源总量持续增加,2021年全国社会公益资源总量预测为4 466亿元,较2020年增长8.57%。其中社会捐赠总量为1 450亿元,彩票公益金总量为1 062亿元,志愿者服务贡献价值折现为1 954亿元,分别较2020年增长-5.48%、10.64%和20.62%。《2022年中国慈善信托发展报告》显示,截至2022年末,我国慈善信托累计备案数量达到1 184单,累计备案规模达到51.66亿元。其中,2022年备案数量达到392单,比2021年增加147单,创历史新高;备案规模11.40亿元,较2021年增加4.93亿元。我国慈善事业与扶贫济困、教育发展、乡村振兴、碳达峰碳中和等国家战略紧密相连,在助推第三次分配,助力共同富裕中发挥重要作用。

2.2互联网+慈善模式发展迅猛

数字时代,互联网慈善事业走向大众化。互联网慈善平台,每年都有超过100亿人次点击、关注和参与互联网慈善,2021年通过互联网募集善款近100亿元,比2020年增长了18%。在2022年腾讯“99公益日”期间,公众筹集善款总额超过33亿元,“一花一梦想”主题活动征集和筛选的16个公益梦想,吸引了5 954万人次参与,公众参与度再创新高。除腾讯公益外,阿里公益、字节跳动公益、新浪微博等多家互联网公开募捐信息平台纷纷推出相关主题活动。互联网慈善持续升温,尤其在疫情防控期间,各大互联网平台、网络媒体、医药平台、公益组织等多元化社会力量依托自身的渠道及号召力,进一步动员社会资源,筑起一道坚实的疫情防控墙。互联网慈善正在用“看不见的手”,参与社会财富的第三次分配,助力共同富裕。

3我国互联网慈善事业存在的财务管理问题

我国慈善事业总体状况良好,互联网慈善发展势头迅猛,新时代对互联网慈善事业提出了更高要求的同时也面临着一些亟待解决的问题,本文将从财务管理视角进行分析。

3.1慈善短视频收入分配差距大

收入分配机制对促进社会公平正义有着积极作用,一旦收入分配不平衡,很容易引起社会公众心中的不满,滋生出“赚快钱”“走捷径”的不良社会风气。

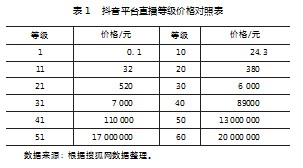

现如今在抖音、快手、西瓜视频等众多短视频平台可以看到很多慈善视频,其中有困难户自己发布视频寻求帮助的,也有专门做慈善的用户呼吁大家献爱心的。利用互联网发展慈善事业本身是一件好事,但是却接连曝出短视频伪慈善事件,例如,2016年11月,“凉山伪慈善”直播事件,网红主播以伪慈善直播吸引粉丝,获利近50万元;2021年3月,抖音账号“韩文团队”打着“扶贫”的旗号进行慈善摆拍,通过直播销售获利达29万元;还有一位短视频博主“云南波波”拍摄了一系列视频,展示其资助3 000元给大凉山贫困老人,但在拍摄完成又将钱悉数收回,等等。短视频伪慈善事件屡禁不止的背后体现的是平台收入分配问题,下面以抖音短视频平台为例进行说明,相关情况见表1。

如表1所示,遵循“流量为王”的赚钱规则,短视频账号的高流量确实能够使其获得高额收入,抖音等众多平台的收入分配机制大体类似。平台既然设计了这样的游戏规则,那它定然有利可图,这里不做评价,本文仅对短视频慈善方面收入分配进行讨论。

短视频变现的关键在于视频内容能否引起大众关注,慈善无疑是一个很好的切入点。用户在拍摄视频时利用慈善之名为自己吸引热度和粉丝量,或者直接假扮“困难户”,直播自己的“悲惨”经历,引得关注与同情。用户积累了“流量”后,便可以通过接商业广告、进行直播带货等方式赚钱。这样一来,一方面互联网平台收入高、变现快,一定程度上助长了“赚快钱”“走捷径”的不良社会风气,一些慈善主播想要流量,就会千方百计吸引大众眼球,致使摆拍式慈善屡禁不止;另一方面直播收入差距明显,级别高的平台主播收入可达上万元甚至上千万元,这会引发社会公众的不公平感,尤其再与慈善挂钩,更会诱发大众对互联网慈善事业的不满情绪和抵触情绪。

3.2劣币驱逐良币,真慈善举步维艰

劣币驱逐良币定律在财务管理中一向被高度警惕,而目前在互联网慈善领域就存在着这样的问题。多年来,我国的慈善体系经受着一次次的冲击,社会公众先是对于官方慈善机构感到失望,现在进入自媒体时代又是对做慈善的个体难以信任。例如短视频博主“疆域阿力木”长期坚持做慈善公益,帮助新疆当地的蜂农卖蜂蜜,直播带货帮助农民创造收入,却被网友质疑背景太假、虚假销售、慈善摆拍。为此,他便用扔木桶的方式自证清白,跳进水坑扭动跳舞证明直播现场是真的;拿出身份证力证自己确实是“95后”;拿起石头,往河里扔去;徒手捉蜜蜂等。一系列令人啼笑皆非的举动背后,其实暗藏的是公众不敢信任慈善的辛酸,在无数次被骗与失望之后,伪慈善短视频带给社会的,是久久无法愈合的创伤。

在如今这个“人人皆可做慈善、人人都是慈善家”的社会,人们似乎已经无法辨别慈善的真假。当看到基层干部、网络达人开展农村慈善扶贫公益活动时,受“摆拍式慈善”等事件的影响,大众无法区分慈善真伪,于是在直播过程中总有些质疑的声音:“主播是假的吧”“直播是为了博眼球”“产品质量太差不能买”,等等。支持慈善事业正在变成一件需要日渐谨慎的事情,甚至在善意被无数次消费后,大众的热心逐渐变成了冷漠,后果便是阻碍了真慈善的发展。

3.3慈善众筹平台抽成比例成迷

慈善众筹平台向来被大众视作公益机构,其适当地抽成善款也只是留下必要的成本维持机构平台的运行,但远远达不到可以盈利的水平。但是,2021年,以线上筹款为渠道,为重疾、大病提供筹款平台的“水滴筹”在纽交所上市,一时间引得公众众说纷纭。毕竟,“水滴筹”自创立以来,在各种包装广告“加持”下,大众知晓它是因为慈善捐款,而这样一个慈善平台如今上市,不免让人怀疑,它是否在披着慈善的外衣做商业?是否在以慈善的名义最终实现自身利益最大化,将慈善作为敛财工具?一时间,舆论四起,公众对带有“慈善”二字的平台纷纷提出质疑。

在众筹平台抽成问题上,“水滴筹”按规定对每笔筹款收取3%的平台服务费,但事实上平台扣除的费用远不止于此。一位韩先生通过“水滴筹”筹到了10万元,但是最终扣除平台手续费后只能取出67 000元。对此,平台回复是系统数据出现了问题,其实韩先生只筹到了6万多元,但是平台却没有任何证据表明系统出错,这件事最终不了了之。此类事件不胜枚举,除了“水滴筹”,还有“轻松筹”“无忧筹”“安心筹”等慈善平台也频频被曝出平台抽取资金比例太高、余款去向不明等问题,但官方始终未做正面回应。这些平台产生的信任危机,最终伤害的是那些真正需要帮助的困难患者家庭,同时也伤害了所有爱心捐款人士的心,浇灭了大众的捐款热情。

3.4网络募集资金流向不明确,善款运用监管不完善

在互联网慈善没有诞生之前,慈善资金流向不明的问题一直都是慈善事业的“重灾区”,例如:中国红十字会募集资金“利息超过支出”;汶川地震652亿元捐款中,501亿元的详细去向至今并未在公开资料中明确显示,甚至连捐款来源也无从查证;韩红爱心慈善基金会被举报3亿元资金去向不明,等等。如今,随着“互联网+慈善”的兴起,网络募集资金更加便捷,但善款安全仍成问题,社会公众可能连善款具体用到哪里都不清楚,慈善机构对募集到的资金流向也未公布。

以某公益慈善基金会为例,其广告投放铺天盖地,微信、QQ、百度等互联网平台上随处可见。该基金会曾连续两年向浙江的一家公司购买大额“基金”理财产品,后者既没有发行基金的资质,其理财产品也没有任何可查询的公开信息。民政部官方平台“慈善中国”显示,该慈善机构备案的公益项目中,募捐情况和项目进展信息严重缺失,善款流向隐蔽。事情曝光后,经查实,该基金会年报披露的募捐项目收入与全国慈善信息公开平台备案的多个募捐项目金额亦出现较大出入。这些“金额对不上”的募捐项目,资金究竟流向了哪里?在整个慈善捐款循环过程中,该慈善基金会缺少对募集资金实质性的监管,外部监督与内部监督均有欠缺,内部控制流于形式。

3.5慈善数字化预算缺失,数字化慈善人才不足

2020年5月,腾讯慈善公益基金会提出了“慈善数字化”。这符合我国在“十四五”规划中提出的要加快数字化发展、建设数字中国的目标;也符合要全面推进乡村振兴,建立全国统一的慈善大数据平台,促进慈善捐赠和救助数据共享的要求。在数字化引领下,慈善的边界得以拓宽,慈善不再是单一的助贫、助困,而是在任何维度上都可以有公益行为。但是,目前在面对慈善数字化时,很多慈善组织觉得“不明白”“难理解”“高大上、要花很多钱”。《中国公益组织互联网使用与传播能力第八次调研报告》(以下简称“报告”)对1001家公益组织进行调研,结果显示公益机构对投入数字化预算热情不高,只有45.25%的组织具备数字化规划,超过3/4的组织没有预算或预算不超过总预算的3%,大部分机构没有应用、部署、开发新的信息系统或者数字化业务的计划。

此外,慈善数字化转型对人才要求很高。报告显示,慈善组织中拥有专职互联网技术人员的组织比例为34.87%,半数组织很少甚至从未进行过互联网技术培训,数字化专职员工薪酬不高,专职技术团队紧缺。慈善组织在数字化方面的认知、能力和投入不足,专业技术人才更是稀缺,慈善事业公益数字化的建设任重道远。

4加强互联网慈善财务管理的建议

4.1短视频领域需重构慈善收入分配机制

在大众观念里,个人收入和慈善是互不相交的两个维度,一旦二者混淆,或者“流量”带来的收益与慈善支出差距较大,便会引发大众不满。因此,需要重构短视频慈善收入分配机制,一方面能够减轻大众认为“做慈善本质是为了赚钱”的抵触心理;另一方面从收入分配角度筛选出真正想做慈善的人,过滤掉沽名钓誉之辈。具体建议如下:

第一,降低慈善短视频“流量”热度。如上文所言,短视频变现快且进入门槛低,正所谓“天下熙熙,皆为利来”,快速的变现模式,使得大众对此趋之若鹜。我国作为一个网络大国,短视频用户数量庞大,为了吸引“流量”,便会有人假借慈善之名,虚假宣传慈善形象。对此,平台可以专门划分出慈善板块,所有的慈善视频、广告、直播等内容都在该板块进行,公众可以自己选择是否点开,而非目前无差别地推送给所有用户。这样一来,慈善视频播放量将不及从前,从中获取的热度也会随之下降。这可以在一定程度上打消有人想通过“慈善”话题来提升自身热度的想法,留下真正想做慈善的人。

第二,压缩目前慈善短视频领域获利空间。做慈善不是做生意,不应将个人收益最大化作为目标。对此需要互联网各平台做出努力:一方面,短视频在慈善板块中重新制定收入分配机制,用户的一切打赏、捐款的善款,平台与主播均不参与分配,切实把善款用到需要的地方;另一方面,慈善主播因为做慈善而积累的粉丝量、播放量、热度等,平台在计算薪酬时不应将其累计到该主播在其他直播板块收入中,也就是说任何人想要通过慈善积累好名声从而增加收入,不再像之前那样简单。平台要主动进行慈善流量剥离工作,从源头杜绝用慈善流量换取收入,打消用欺骗来赚钱的念头。

4.2互联网平台对慈善进行甄别

互联网慈善出现“劣币驱逐良币”现象,是由于互联网的虚拟形式为假慈善做了伪装,与真慈善混淆,以假乱真,使得公众无法区分清楚。对此平台可以通过对慈善行为进行甄别,通过对慈善主播、视频内容、筹资款项的甄别与筛查,确保公众的捐赠对象真实、善款资金安全,增强公众对互联网慈善的信心。

第一,甄别慈善对象。短视频慈善的主体有两类:第一类是求助者个人拍视频表达需求;第二类是慈善主播做慈善公益,目的是为了筹集善款。针对前者,平台需要其提供个人资信证明,确认其是否符合平台慈善标准。其中重点关注筹资对象资格审查是否符合筹资标准,描述的贫困、疾病等情况是否属实。针对后者,平台主要关注其短视频内容的真伪及最终慈善款流向问题,具体措施参考第二、三条建议的部分内容。

第二,甄别慈善账户。平台需要对直播的内容或商品进行审核,审核通过后平台对短视频账户进行财务监管,关注资金动态是否异常。对于真正做慈善的正能量主播,可以为其账号授予慈善专属财务认证,表示该账号慈善资金安全;定期对被认证的用户进行评级,分月、分季度的汇总慈善成果,适时发布财务评价报告。如此一来,想要做慈善的公众能够找到安全又信得过的对象,同时又能给真正想做慈善的人肯定和鼓舞。

第三,甄别善款流向。短视频筹资结束后,平台要第一时间核对善款数额并公布捐款人名单(或实名或匿名或慈善专属名,尊重捐赠人意愿);关注慈善现金流向动态,实时发布报告,提供资金流动明细表;同时开通群众举报通道,时时关注善款动向。

4.3众筹平台设置财务违规操作预警机制

众筹平台以“慈善”之名被公众熟知,但真正用做慈善的资金还有待商榷,或者直接将善款另做他用,使得慈善捐款最终不能完整地到达受助者手中。对于互联网慈善商业化、平台抽成比例不明等问题,关键在于明确众筹款项金额,限制平台违规商业化操作。在此有两点思考。

第一,增设众筹平台众筹账户勾稽关系。众筹平台捐款账户直接与受助人银行账户对接,为每笔款项设置平台可抽取的手续费标准,剩余款项全部进入受助人账户,解决筹款资金总额不明确的问题。为避免出现中介费不明确或比例太高的问题,需提前约定好平台抽成比例和违约成本。一旦受助人认为其筹资款项有问题,平台必须给出合理解释,否则将按照违约情形处理。

第二,平台设置众筹资金财务报警机制。在平台筹集资金的管理中,增设财务警报装置。一旦平台涉嫌对众筹资金进行违规操作,便会触发警报机制,报警信息会同步给平台、受助者和资助人。平台要及时对报警信息进行处理,对于处理过程和结果也要及时披露,以健全众筹平台财务收支、管理制度和财务内部控制制度,实现对众筹慈善财务活动的动态监督。

4.4慈善机构加强财务运行透明化

目前我国只有不到1/4的慈善组织建立了官方网站,不到1/5的网站定期公布年报等相关财务信息。慈善资金取之于捐助人,授之于受助者,慈善机构财务透明化非常重要,必须做到公开、透明。

第一,慈善机构要建立、健全、完善慈善网页的财务信息专栏项,定期公布慈善对象名单、公开募集资金数额与使用情况,规范慈善资金会计信息处理。如果涉及较大慈善项目的捐赠和使用,必须请会计师事务所进行审计,出具审计报告,以保障捐赠人的知情权和监督权。

第二,善款的收取和运用有一个时间差异,在遵守相关法律法规的前提下,慈善机构可以利用该时间差进行投资,使慈善机构能够获得更多资金用来做慈善。但是慈善的投资活动要严格遵守《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》,按照要求进行投资,不得违背慈善本意做投资。同时要公布投资报告,让公众既知善款来处又知去处,保障慈善资金流向明确,使公益慈善更加透明。

4.5建立慈善数字化预算,保障培育专业人才

面对数字化慈善需要的高额投资,不少慈善组织望而却步。但是一方面,数字化一定是未来发展的大趋势;另一方面,目前传统慈善项目已经趋饱和,慈善事业需要寻找新的蓝海领域,大数据是非常得力的助手。因此推动慈善数字化发展迫在眉睫,下面从财务管理角度给出两点建议。

第一,财务管理要做好数字化预算。目前慈善项目对于数字化的抵触主要因为不熟悉,这需要财务管理去做预算、做分析、做数据。以预算为先,做好充足的准备迎接数字化的到来,为管理者提供高质量的预算需求,配合慈善组织战略部署,有序推进慈善组织数字化转型。

第二,重视人力资源的资金保障。慈善数字化事业需要投入较大资金规模和专业背景人才来做支撑,对慈善组织资金提出了不小的挑战。一方面,慈善组织需要拓宽筹资渠道,利用互联网优势,与政府组织、社会团体、公众利益实体、个人等建立友好合作关系,提升大众参加慈善活动的积极性;另一方面,提高数字化慈善人才的薪资待遇,加强人员数字化技能培训,抓住互联网时代新机遇,提升其自身“造血”能力,培养高素质、综合性财务管理人才,为慈善事业数字化建设和持续发展打造人才队伍。

5结语

互联网慈善是把“双刃剑”,方便了公众善心善行的同时也生出许多乱象:短视频假慈善、慈善网络诈骗、慈善敛财等等,无疑不是消耗着大众的同情心,不断透支人们的正义感。互联网慈善是一个大课题,解决互联网慈善问题,重塑慈善公信力,需要相关法律法规的完善、健全慈善监管环境;需要慈善平台的监督、国家反诈中心与相关部门的参与和支持;需要进行慈善的数字化转型和专门人才的助力;更需要各方去共同努力。本文仅从财务管理角度进行初步探讨,非常期待今后能有更多的思考和深入研究。

参考文献

[1]厉以宁.论共同富裕的经济发展道路[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1999(5):3-13,128.

[2]杨团,朱健刚.慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2022)[M].北京:社科文献出版社,2022.

[3]人民财评.互联网公益成慈善领域生力军[EB/OL].(2022-09-09)[2023-08-18].

[4]耿中元.发挥第三次分配对促进共同富裕的积极作用[EB/OL].(2021-09-16)[2023-08-18].

[5]张卫,张硕.“互联网+慈善”新模式:内在逻辑、多重困境与对策[J].现代经济探讨,2021(11):91-97.

[6]任超然.基于区块链技术的慈善组织公信力提升机制剖析[J].财会月刊,2021(6):135-140.

[7]马雪连.浅议慈善组织财务管理中的问题及对策[J].商业观察,2020(1):152.

[8]邵培樟,张朦薇.人们会在网上做更多慈善吗?:“互联网+慈善”模式对个体慈善行为影响机制研究[J].财经论丛,2019(6):94-103.

[9]Department of Justice.Charity operator charged with diverting mil-lions of dollars of charitable funds and evading federal Income tax[EB/OL〛.(2022-09-20)[2023-08-18].www.justice.gov.

[10]MITCHELL S.Charity management:leadership,evolution,and change[M].Oxford:Taylor and Francis,2021.