高中学生整本书阅读自我效能感现状研究论文

2024-05-23 11:28:41 来源: 作者:liyuan

摘要:为了解高中学生整本书阅读自我效能感现状,文章采用《高中生整本书阅读学习自我效能感量表》对J市590名在校高中学生进行问卷调查,并采用SPSS 25.0软件对数据进行统计分析,结果显示,高中学生整本书阅读自我效能感总体处于中等偏上水平,其中信念感>能力感>环境感>努力感>控制感;在能力感和努力感方面,高中学生个体差异较大,呈现不稳定状态;高中学生在控制感、努力感、环境感方面的均值较低,进而提出了相应建议。

摘要:为了解高中学生整本书阅读自我效能感现状,文章采用《高中生整本书阅读学习自我效能感量表》对J市590名在校高中学生进行问卷调查,并采用SPSS 25.0软件对数据进行统计分析,结果显示,高中学生整本书阅读自我效能感总体处于中等偏上水平,其中信念感>能力感>环境感>努力感>控制感;在能力感和努力感方面,高中学生个体差异较大,呈现不稳定状态;高中学生在控制感、努力感、环境感方面的均值较低,进而提出了相应建议。

关键词:自我效能感;整本书阅读;高中学生

在《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)中,整本书阅读是18个任务群之一,贯穿必修与选修全过程。整本书阅读在高中语文教学中具有重要地位,要求发挥学生的主体作用,让学生在自主、合作、探究性学习中,建构阅读整本书的经验和方法。学生是学习的主体,其主动性、积极性在整本书阅读中发挥着重要作用[1]。笔者认为,整本书阅读除了要考虑教师的教学水平、作业布置质量,也应该考虑到学生在阅读过程中的心理状况。

自我效能感最早是由班杜拉于1977年提出的,是指对自己在特定情境中是否有能力操作行为的预期。自我效能感对学生的学习行为有显著性影响。理论上来讲,在阅读方法正确的前提下,学生阅读的自我效能感越高,阅读的动机就越强,阅读的效果也就越好。笔者认为,培养学生整本书阅读的自我效能感,有利于发挥学生的主观能动性,提高学生的自主学习能力。基于此,本文拟对高中学生整本书阅读自我效能感现状加以研究。

一、资料与方法

(一)一般资料

本研究的调查对象为J市普通高中学生,涵盖高中阶段的各年级。通过随机抽样的方式展开调查,一共发放645份问卷,收回有效问卷590份,有效回收率为91.5%。其中,男生359人、女生231人。

(二)研究方法

本研究采用牛羽霞编制的《高中生整本书阅读学习自我效能感量表》[2],将自我效能感划分为能力感、信念感、控制感、环境感、努力感五个维度,共包含27个项目,均以自我评价式的陈述句呈现,且采用李克特量表形式,量表的克朗巴哈系数为0.960,信效度良好。

(三)数据统计方法

本研究采用SPSS 25.0软件对回收后的量表数据进行描述性统计,分析样本整本书阅读自我效能感的总体水平和各维度具体情况[3]。

二、结果

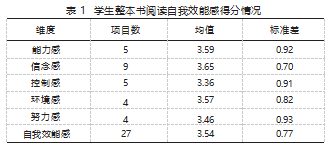

(一)学生整本书阅读自我效能感的总体水平

如表1所示,学生整本书阅读自我效能感的均值为3.54,其中自我效能感的五个维度的均值分别为3.59(能力感)、3.65(信念感)、3.36(控制感)、3.57(环境感)、3.46(努力感)。由此可见,学生整本书阅读的自我效能感在信念感方面最强,整体水平处于中等偏上层次,在控制感方面最弱,需要进行强化和引导。另外,学生整本书阅读自我效能感的标准差为0.77,样本的离散程度较大,特别是在努力感和能力感维度方面,标准差分别达到了0.93和0.92,样本的离散程度偏大,说明学生在努力感和能力感两个维度方面差异较大,呈现出不稳定状态。因此,提升学生整本书阅读自我效能感,要密切关注学生的个体差异。

(二)学生整本书阅读自我效能感不同维度的表现差异

根据对整本书阅读自我效能感均值的分析,可以知道学生在控制感、努力感、环境感方面的均值较低,故需要对以上三个维度的表现差异进行进一步分析。

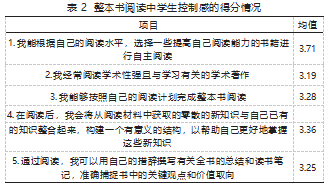

1.学生整本书阅读自我效能感的控制感维度分析。如表2所示,项目1所表述的学生控制感的得分为3.71,高于均值,说明学生能够根据自身能力合理选择适合自己的书,对自己的阅读行为也有较好的认识。项目2、3、5的得分低于均值,说明学生在阅读学术理论性强的著作时有阻力,在整本书阅读知识构建领域存在不足,在把握整本书大意和价值取向,以及语言应用方面存在一定困惑。

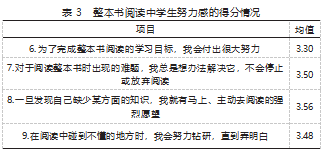

2.学生整本书阅读自我效能感的努力感维度分析。如表3所示,根据量表第6项的调查结果可以发现,学生完成学习目标的努力感为3.30,低于均值,说明学生估计的自己的努力程度相对较低。第7、8、9项的调查结果高于均值,说明学生有阅读的愿望,遇见阅读难题时能够积极面对。概言之,学生有阅读的求知欲,但认为自己在阅读实践方面的努力不够。这说明学生将阅读能力的高低归因在努力程度上,即整本书阅读不佳的原因是自己不够努力。

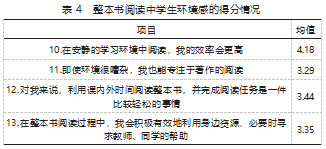

3.学生整本书阅读自我效能感的环境感维度分析。如表4所示,问卷第10项得分高于均值,第11项得分低于均值,可见学生的整本书阅读环境感很强,这说明阅读环境对整本书阅读非常重要。因为在良好的学习环境中,学生更能够静下心来阅读。第13项得分低于均值,说明学生利用身边资源阅读的积极性不够高。

三、讨论

(一)掌握阅读方法,增强控制感

在新课标中,整本书阅读要求学生学会读整本书,故教师要重视阅读引导,培养学生整本书阅读时对书目类型的分辨能力,帮助学生理解、归纳并掌握不同类型阅读书目的阅读方法。好的阅读方法是高效阅读的前提[4],如散读不能代替精读;需要细细品味的部分不能跳读。

高中语文整本书阅读的书目大致可以分为四种类型:第一种,篇章独立但构架完整,如《史记》;第二种,各个篇章是独立的,但是前后内容有关联的“文集”,如《彷徨》;第三种,各个篇章紧密关联,且构架贯通的文集,如《水浒传》《红楼梦》;第四种,篇章零散但是主旨相同的作品,如《论语》[5]。从书籍的内容和形式来看,可以分为童话、古诗、诗歌、小说、喜剧、科学作品、学术性论著等。整本书的类型不同,制定的相应阅读目标就不同,采用的阅读方法也不同。因此,构建正确的阅读方法对整本书阅读十分重要。

根据问卷调查可以知道,学生在阅读学术性较高的文学作品时,常常感觉晦涩难懂,不理解。因此,教师要培养学生的思维能力,帮助其提升知识迁移水平,进而找到更好的阅读方法。教师可以教授学生以思维导图的方式厘清文章脉络,培养逻辑思维能力,并在日常的语文教学中,归纳总结阅读方法,将积累的知识用于新的阅读问题的解决过程,培养学生的阅读迁移意识,使其形成关于阅读的积极态度,将课内形成的阅读能力应用于学术性较强的著作阅读。同时,学术性著作难度较大,内容较乏味,很难引起学生的兴趣,对此,教师可以制定适当的学习目标,以增强学生的学习动机。

心理学家耶克斯和多德森的研究证实,“动机强度与学习效率之间并不是线性关系,而是倒U形的曲线关系,动机的最佳水平不是固定的,依据任务的不同性质会有所改变。在完成简单的任务中,动机强度高,效率可达到最佳水平;在完成难度适中的任务时,中等的动机强度效率最高;在完成复杂和困难的任务中,偏低动机强度的工作效率最佳”[6]。因此,阅读目标的制定不宜过高,应根据学生的阅读能力选择不同难度的阅读内容。同时,阅读目标应有具体步骤、可量化,这要求学生定期以读书笔记、朗读、课堂讨论等方式呈现阅读成果。另外,在展现成果的过程中,教师要认真观察,并对学生的成果予以肯定和鼓励,对存在问题的部分进行及时指导,避免学生产生习得无助感,以此增强学生的阅读效能感。

据上所述,积极培养学生的阅读思维能力和探索能力,让学生在适当的阅读目标下能够以正确的方法开展阅读,能增强学生对阅读的控制感,进而提升其阅读能力。

(二)引导策略归因,增强努力感

根据问卷调查结果“学生有阅读的求知欲,但认为自己在阅读实践方面努力不够”,可以发现部分学生将取得的成功归因于努力程度。所谓归因,指的是人们对于他人或自己行为原因的推论过程,也就是说,归因是观察者对他人或自己行为过程所进行的因果解释和推论[7]。根据韦纳“成败归因理论”可以知道,人们通常将自己行为结果的成败归于努力程度、能力高低、工作难度、身心状况、运气好坏和外界环境六个因素[8]。其中,努力程度属于可控的内部归因,且受意志支配,这种归因会促使学生为了达到阅读目标而继续努力。将成功归因于努力程度,学生会感到满意和自豪,将失败归因于努力程度,学生则会产生内疚心理,进而继续努力。因此,教师应当引导学生正确归因,鼓励学生继续努力。

整本书阅读的学习是一个日益积累、循序渐进的过程。学生整本书阅读学习效果不佳的原因比较复杂,而正确的归因能够引导学生的阅读朝着积极健康的方向发展。但是在做出正确归因的同时,教师也应注意到学生的发展具有不平衡性、个体差异性,处于同一年龄的学生生理及心理发育情况有所不同,对于知识的接受程度、理解能力、学习能力也不同。因此,在整本书阅读教学过程中,教师要尊重学生的个体差异性和发展的不平衡性,在取得同样的成绩时,给予能力略低的学生更多的奖励,鼓励他们保持学习状态,且对于能力低但非常努力的学生应该给予最高的评价,鼓励他们继续努力。另外,对于能力高但是不努力、不阅读的学生应该给予批评,以此激发学生的阅读积极性。此外,对于因阅读策略不对而导致阅读效率低,但将失败原因归于自身不够努力的学生而言,即使其在日后的阅读中增加了学习量,也不能获得满意的学习效果,且在阅读过程中会感到疲乏,久而久之,便会产生习得无助感,从而影响学习效果,甚至会降低对整本书阅读的兴趣和动机。因此,作为教师,首先要具备归因类的理论知识,引导学生进行正确归因;然后要分析学生的阅读过程,了解学生的阅读策略,指导学生阅读,以便在做出正确策略归因的前提下增强学生的努力感,使学生明白以正确的阅读方法展开阅读才会有事半功倍的收获,从而提升阅读能力。

据上所述,努力归因能够使学生形成正确的学习态度,而策略归因能够引导学生寻求正确的阅读方法,将二者相结合,就可以更好地提升学生的阅读能力。

(三)构建良好师生关系,营造和谐阅读环境

通过关于整本书阅读中学生环境感的问卷调查可知,学生对阅读资源的利用不够充分,在面对阅读问题时没有积极向教师请教,且难以在嘈杂的环境中专注于著作的阅读,因此教师要构建良好的师生关系,并为学生创造良好的外部阅读环境。

师生关系是教育教学活动中最基本、最重要的人际关系。良好的师生关系能够有效地提高学生学习的注意力及精力的投入。良好的师生关系对学生学习投入具有显著的正向预测作用,也会让学生感到教师更容易亲近,并体会到轻松感和愉悦感,进而会认为教师教授的这门课程是具有吸引力的。学生的成长具有过渡性、封闭性、动荡性和社会性的特点,故为构建良好的师生关系,教师必须加强相关理论知识和心理学常识性知识的学习,从理论层面认识师生关系的本质并学会以科学方法构建和谐师生关系[9]。具体来说,教师要加强自身的洞察力,观察学生情绪,了解学生心理发展状况,关心学生的成长与学习,走进学生的内心世界;当发现学生有困难时,主动询问,必要时应与家长取得联系,主动引导学生走出困境;尊重学生,发挥语言的作用,表扬积极阅读的学生,鼓励学生主动向自己或其他教师请教。良好的师生关系有助于学生充分利用阅读资源,并在阅读过程中积极向教师请教,进而能促进教师的教和学生的学。

和谐的阅读环境不仅能提升学生的阅读效率,促使学生养成良好的阅读习惯,也能够增进学生的阅读积极性。和谐的阅读环境是学生静下心来阅读的基础,因为和谐的阅读环境能帮助学生提升阅读兴趣,进而提升学生阅读效率。要想营造和谐的阅读环境,需要学校、家庭、社会三者共同努力,相互渗透[10]。学校层面,可以开设阅读室,为学生提供各类书籍,也可以开展阅读比赛、分享活动,以趣味活动来增强学生的阅读积极性,同时有条件的学校可以打造适合学生阅读的空间,如设置阅读角、图书馆、自习室等。同时,这些地方应该配备舒适的座椅、良好的照明等条件,以便学生在阅读时可以放松身心、专注阅读。另外,学校还可以通过开展阅读活动、组织读书会等方式,营造良好的阅读氛围。家庭层面,家长在日常生活中应该发挥榜样示范作用,引导孩子看书学习,其可以与孩子一起制订阅读计划,如每周读一本书、每天阅读一定时间等,如此,通过制订阅读计划,学生能更好地掌握阅读进度,提高阅读效率。同时,家长还可以在家中建立家庭阅读文化,这样可以让家庭成员更加关注阅读,提高阅读素养和文化素质。社会层面,应当重视学生的阅读,具体可以通过加强阅读推广宣传,以及在公共场合建设阅读场所和设施,提供充足的阅读资源,并为学生提供安静、舒适的阅读环境,以方便学生进行阅读。同时,还可以通过各种途径培养阅读文化和阅读习惯,如举办阅读比赛、阅读节、读书分享会、阅读竞赛等,这些活动可以激发学生的阅读兴趣和热情,为学生创造良好的外部阅读环境,促进学生整本书阅读。概括来说,学校、家庭、社会共同营造和谐的阅读环境,能够培养学生的阅读习惯,锻炼学生的阅读意志力,让学生在积极的阅读环境中开展整本书阅读,进而有助于提高学生的阅读水平和文化素养,这对于学生的全面发展具有重要的意义。

据上所述,良好的师生关系与和谐的阅读环境能够促使学生更好地利用阅读资源,增强整本书阅读的效率。

(四)巧设情境,让阅读与生活有机结合

创设适合学生发展的整本书阅读课堂是落实素质教育的重要方式。而教师在整本书阅读课堂教学中创设生活化的情景,能够实现开放、互动性的交流与对话,拓宽学生整本书阅读交流的渠道,即为他们创造了更多与同伴、问题情境、现实生活等相联系的机会。同时,能够变传统的“被动学习”为“自发探究”,将阅读教学和生活实际有机结合起来,这样可以让学生感受到名著的吸引力,以及读书的乐趣。

教师可以巧设情境开展阅读推广活动,让更多的学生了解到优质的阅读资源,激发他们的阅读兴趣。同时,教师可以将阅读融入日常教学,让学生在课堂上感受到阅读的魅力和价值,激发他们的阅读兴趣。将阅读与生活有机结合,需要学生积极主动地寻找和发现阅读的乐趣和价值,并根据自己的兴趣和爱好,选择适合自己的阅读场景,如在旅行中阅读,在户外运动中阅读,在运动的同时享受阅读的乐趣,从而让阅读成为一种习惯和生活方式。

据上所述,阅读可以应用到不同的生活场景中,而教师通过巧设情境,让阅读与生活有机结合,能够促进整本书阅读实现良好发展。

总之,自我效能感在学生的学习领域发挥着重要的作用,对阅读有重要价值。在“双减”政策和新课标背景下,其对于减轻学生课业负担,促进学生全面发展具有积极作用,为全面提升学生的阅读素养开辟了新的路径。基于此,本研究从自我效能感的视角出发,梳理了J市三所高中学生整本书阅读的现状,并通过SPSS 25.0软件对数据进行统计分析,结果显示,学生的自我效能感总体处于中等偏上水平,同时其在能力感和努力感方面,个体差异较大,呈现不稳定的状态。因此,笔者从多个方面入手提出整本书阅读能力培养策略,以期培养学生整本书阅读的兴趣,从而达到提升学生阅读能力的目的。

参考文献:

[1]教育部关于印发《普通高中课程方案和语文等学科课程标准(2017年版2020年修订)》的通知[EB/OL].(2020-05-11)[2023-02-13].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202006/t20200603_462199.html.

[2]牛羽霞.高中生整本书阅读学习自我效能感的培养研究[D].大连:辽宁师范大学,2019.

[3]周小李,娄真真.高校学生在线学习自我效能感与深度学习的关系研究[J].现代教育管理,2021(8):89-96.

[4]邱萍.浅谈合理利用旁批促进语文教学的策略:以部编版初中语文教材为例[J].散文百家(新语文活页),2022(3):166-168.

[5]李丽,刘飞.整本书阅读教学的核心问题及其课程化建构[J].天津师范大学学报(基础教育版),2021,22(4):61-66.

[6]吴敏,张慧敏.归因理论在初中英语教学中的应用探究[J].海外英语,2023(7):211-213.

[7]张超,慕文婧,张玉柱.师生关系和学习投入对学习绩效的影响[J].心理月刊,2022,17(10):68-70,73.

[8]李静.浅析韦纳成败归因理论对学生有效学习的启示[J].才智,2018(17):20.

[9]李赐平,彭艳.关怀理论视域下和谐师生关系的挑战与应对[J].现代教育学,2023(4):49-53.

[10]郭丽君.高中语文整本书阅读现状及策略研究[D].西宁:青海师范大学,2022.