互联网时代数字素养对大学生在线学习的影响——基于链式中介模型论文

2024-05-20 11:14:41 来源: 作者:heting

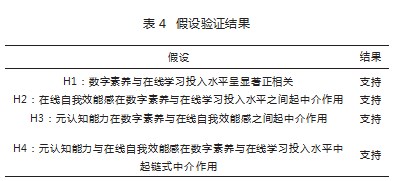

摘要:为了探究互联网时代数字素养对大学生在线学习的影响,文章通过问卷调查法、文献分析法、观察法等方法,以主要集中在黑龙江省的399名大学生为对象建立一个链式中介模型,并通过收集数据验证模型假设,结果显示,数字素养和大学生在线学习投入水平之间呈显著正相关关系,在线自我效能感在数字素养与在线学习投入水平之间起中介作用,元认知能力在数字素养与在线自我效能感之间起中介作用,元认知能力与在线自我效能感在数字素养与在线学习投入水平之间起链式中介作用。

摘要:为了探究互联网时代数字素养对大学生在线学习的影响,文章通过问卷调查法、文献分析法、观察法等方法,以主要集中在黑龙江省的399名大学生为对象建立一个链式中介模型,并通过收集数据验证模型假设,结果显示,数字素养和大学生在线学习投入水平之间呈显著正相关关系,在线自我效能感在数字素养与在线学习投入水平之间起中介作用,元认知能力在数字素养与在线自我效能感之间起中介作用,元认知能力与在线自我效能感在数字素养与在线学习投入水平之间起链式中介作用。

关键词:数字素养,在线学习,链式中介模型,互联网时代,大学生

高校为实现教育现代化必定要发展教育数字化,从而提高人才的数字素养,这有助于我国实现产业转型。同时,随着科技的发展,在线学习平台为高校提供了重要的教学资源,在线学习平台可实现跨时空学习,为高校学生提供丰富的学习资源,帮助高校提高数字化水平,实现“数字鸿沟”的跨越。结合我国数字化时代人才培养目标及我国在线学习平台的发展,培养我国高校学生的数字素养,提高学生的在线学习能力至关重要。而目前为止,我国对学生数字素养重视不足,在线学习平台未能发挥真正的作用,基于此,亟须探索大学生的数字素养现状及其与在线学习的关系。

2021年,《提升全民数字素养与技能行动纲要》提出到2035年我国基本建成数字人文强国。与此同时,高校在线学习的发展与学校的数字化程度及学生适应社会的需求息息相关。互联网的发展更新了教学技术和教学手段,促进了在线学习平台的进一步发展与创新,对人才培养提出了新的要求。对此,笔者对主要集中在黑龙江省的399名大学生进行调查分析,通过探究数字素养、在线自我效能感、元认知能力与在线学习投入水平之间的关系,应用心理学与教育学的相关体系与知识,建构一个链式中介模型,进一步补充相关方面的研究,并为促进教育数字化提供相关策略。

一、研究基础与假设

(一)研究基础

数字技术的介入使教育充满变数,在加速学习主体数字化学习进程的同时,也衍生出新的学习风险[1]。虽然数字技术的发展为学习主体提供了新的学习方式,学习主体可以利用数字技术打破时空隔阂,实现随时随地学习,但数字技术仅仅作为一种客观条件,如何合理利用这种客观条件,仍需要学习主体不断提高自身的数字素养。高校学生是我国高等教育阶段主要的学习主体,其数字素养对于实现信息化学习具有重要意义。有关“数字素养”这一词语的定义,当前学术界仍未统一。1994,埃谢特-阿尔卡莱(Eshet-Alka-lai)最早提出了有关数字素养的概念。欧盟关于其的相关界定,则是指人们于就学、劳动、娱乐与实践中,开拓、创新地利用信息技术的技能[2]。本研究中的数字素养的概念采用欧盟对于数字素养的定义,主要指大学生在就学、劳动、娱乐及社会实践中,开拓性、创新性地利用信息技术的技能。

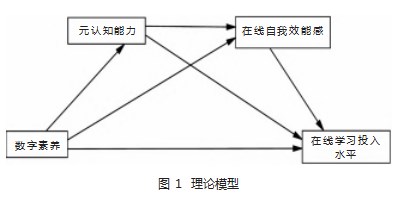

在我国教育数字化的背景下,有关数字素养这一问题的研究逐渐多样化。邢文明、刘我[3]从动机角度出发,基于UTAUT模型和自我决定理论,构建了大学生数字素养发展的影响因素模型。于瑶等[4]通过访谈发现,使用数据信息能力的不足,会极大地降低个体使用数字平台的兴趣和意愿。陈涛、石珂[5]以大学生为对象,探索数字素养视角下在线学习平台使用的相关要素。虽然当前学术界有关数字素养的研究角度和研究方式趋于多样化,但是对于数字素养和在线学习投入水平之间的实证研究相对较少。因此,本文从探究二者关系出发,通过线上发放和征集问卷的形式,使用数字素养问卷、在线学习投入水平量表、自我效能感量表、元认知能力量表对主要集中在黑龙江省的399名高校学生进行实行调查研究,建立一个链式中介模型,如图1所示。

(二)研究假设

1.数字素养方面。当代大学生生活在信息技术高度发达的时代,被称为“数字原住民”,但是调查发现,大学生的数字素养并不乐观,而是仅仅表现为“过得去”,甚至偏低[6]。有研究显示,大学生的数字素养愈高,其愈能体会网络学习资源的潜在价值[7],同时其网络技术的批判性愈强、创新性使用能力愈强,就越有信心利用数字技术实现在线学习,体会在线学习的巨大价值,概言之,大学生能够顺利且熟练地使用新颖教学工具,将对其网络在线学习产生重要作用[8]。由此,本研究提出以下假设:

H1:数字素养和在线学习投入水平呈显著正相关。

2.在线自我效能感方面。在线自我效能感是个人关于自己本人无论处于哪种状况下都能够顺利进行并完成挑战性活动的一般信念[9]。当学习者的在线自我效能感愈高时,他们就愈有信心能够成功解决某项问题,更加积极地投入这项问题或活动。现有结果显示,在线自我效能感和在线学习投入有紧密关系。万昆等[10]通过对4 841名高校学生在线学习投入度及其主要作用要素的研究,发现在线自我效能感是其中一个关系到学习者在线学习投入度高低的内在要素。雷玉菊等[11]以参与互联网课堂的387名大学生为被试,经过研究得出,互联网学习者的在线自我效能感可以正向预测其学习投入。由此,本研究提出以下假设:

H2:在线自我效能感在数字素养与在线学习投入水平之间起中介作用。

3.元认知能力方面。元认知强调个人对于自身的认知,对自己的活动进行规划、监控、评价等[12]。既有调查表明,元认知能力分别与在线自我效能感及在线学习存在一定关联:学生的在线自我效能感愈高,其在学习过程中发挥管理、监督和调节的作用就愈强[13];估测元认知能力的一个稍有用的策略是分析在线学习行为的相关数据[14]。但是现有研究缺乏对于元认知能力与数字素养、在线自我效能感及在线学习投入水平关系的研究。数字技术带来的海量信息需要学习主体有针对性地筛选,批判性、创造性地使用,以减少不良信息的负面影响。在这一过程中,学习主体需要对自身的学习过程进行及时的监控和调节,以减少无关信息对于注意力的分散。因此,本调查研究认为,数字素养与元认知能力之间也有关联。由此,本文提出下面两个假设:

H3:元认知能力在数字素养与在线自我效能感之间起中介作用。

H4:元认知能力与在线自我效能感在数字素养与在线学习投入水平中起链式中介作用。

二、研究方法

(一)测量工具

当前有关数字素养与在线学习投入的研究较少,没有与之相匹配的量表,因此本研究参考知名学者对各变量的研究,结合现实情境、文化差异等多方面因素,与跨学科领域学者进行多轮讨论后,编制初始问卷,采用李克特五点量表形式,问卷的四个潜变量共包含66个题项。

对问卷进行预发放,共收集56份试测数据,并根据分析结果删去信效度不达标、因子载荷较低的4个题项,组成了由62个题项构成的正式问卷,采用的问卷题项具体来源为张笑梅[15]编制的高校学生数字素养量表、郭惜今[16]编制的大学生在线学习自我效能感及在线学习投入量表、黄宇星[17]编制的大学生元认知能力量表。

(二)被试

采用随机抽样法,对主要集中于黑龙江省的441名大学生被试的数字素养、元认知能力、在线自我效能感、在线学习投入水平进行施测。经数据回收清洗、测谎题筛选后得到有效问卷399份。被试平均年龄在18—22岁(20.50±1.129岁),其中男生171名(42.86%),女生228名(57.14%);大学一年级105人(26.32%),大学二年级88人(22.06%),大学三年级107人(26.82%),大学四年级99人(24.81%)。

(三)数据收集

调查问卷通过问卷星平台发布,调查时间段为2023年9月至2023年12月。填写问卷前有一个前置题项,询问即将参与作答的学生平时是否使用数字化工具进行学习,若平时不接触则无需继续作答。数据显示,有55名被试平时基本不使用数字化工具进行学习,占调查总数的12.5%。同时,为了确保收集数据的质量,问卷发放时设置2道质控题、1道反向计分题,并开通答题时间记录功能,通过这三个方面的指标对问卷进行筛选。首先,根据预发放时的答题时间统计,计算平均答题时间为252.2秒,在70秒内或1 200秒以上的问卷视为无效;其次,在问卷中加入质控题,若参与者给出了一个非指定的答案,问卷视为无效;最后,在问卷中加入反向计分题,如果参与者给出了一个非相反的答案,数据同样视为无效。经严格筛选,剔除了42份无效问卷,保留399份有效问卷用于正式数据分析。

三、研究结果

(一)共同方法偏差的控制与检验

本研究采用匿名测量、部分项目反向计分等措施从程序上控制共同方法偏差。对收集的数据采用赫尔曼单因素检验进行共同方法偏差的检验,对未旋转的探索性因子分析结果提取出特征根大于1的因子,共16个,最大因子方差解释率为10.616%(小于40%),因此本调查研究不存在严重的共同方法偏差[18]。

(二)各变量的平均数、标准差及相关矩阵

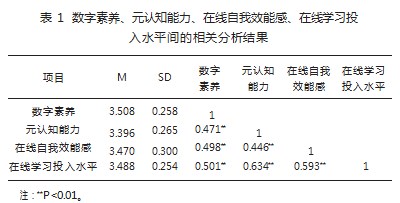

如表1所示,数字素养与元认知能力、在线自我效能感、在线学习投入水平呈显著正相关;元认知能力与在线自我效能感、在线学习投入水平呈显著正相关;在线自我效能感与在线学习投入水平呈显著正相关。

(三)模型验证分析

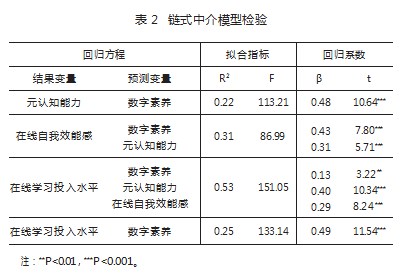

应用海耶斯编制的SPSS宏程序PROCESS中的Model6(链式中介模型),在控制性别、年龄、年级的情况下,分析元认知能力和在线自我效能感在数字素养对在线学习投入水平影响中的中介作用。如表2所示,数字素养可显著正向预测在线学习投入水平(β=0.49,t=11.54,P<0.001)、元认知能力(β=0.48,t=10.64,P<0.001)、在线自我效能感(β=0.43,t=7.80,P<0.001);元认知能力可显著正向预测在线自我效能感(β=0.31,t=5.71,P<0.001)、在线学习投入水平(β=0.40,t=10.34,P<0.001);在线自我效能感可显著预测在线学习投入水平(β=0.29,t=8.24,P<0.001)。

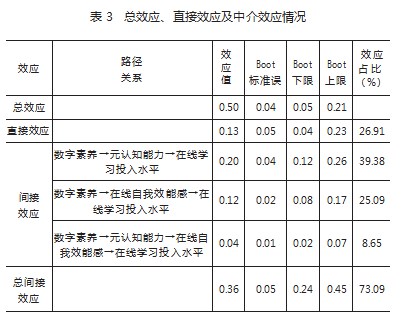

如表3所示,中介效应结果检验显示,大学生的元认知能力与在线自我效能感在数字素养对在线学习投入水平的预测中发挥部分中介作用,中介效应为0.36,占总效应的73.09%(直接效应为0.13)。中介效应包含数字素养→元认知能力→在线学习投入水平、数字素养→在线自我效能感→在线学习投入水平、数字素养→元认知能力→在线自我效能感→在线学习投入水平3条路径,效应值分别占总效应值的39.38%、25.09%与8.65%。Boot 95%CI均不包括0,说明链式中介效应显著。

四、讨论

(一)结论

本研究主要探讨高校大学生数字素养和在线学习投入水平的关系,通过相关性分析可知,两者之间存在显著正相关,随后的链式中介模型检验中也发现数字素养可显著正向预测在线学习投入水平,研究假设H1得到了支持。通过表2结果可知,在线自我效能感在数字素养与在线学习投入水平之间起中介作用、元认知能力在数字素养与在线自我效能感之间起中介作用、元认知能力与在线自我效能感在数字素养与在线学习投入水平中起链式中介作用,且存在三条路径,链式中介效应显著,验证了研究假设H2、H3、H4,假设成立。具体结果如表4所示。

1.高校大学生数字素养与在线学习投入水平之间的关系。研究结果表明,大学生数字素养可以显著估测其在线学习投入水平,二者呈显著正相关。本研究结果进一步解释说明了学生数字素养愈高,则在线学习投入水平愈高。在线学习实质上是学生的自主学习,数字素养是大学生在在线学习中必须具备的一种能力。数字素养的提高,可帮助大学生有效使用在线学习平台。

2.在线自我效能感与元认知能力的中介作用。研究发现,学生数字素养通过在线自我效能感与元认知能力的独立中介作用可显著正向影响大学生在线学习投入水平。元认知能力较强,可以帮助具备一定数字素养的学习者有效使用在线学习平台进行学习并取得良好的学习效果,在线自我效能感亦然。在线学习情境若不能自主激发学生的数字素养,将传统的面对面授课学习方式迁移到学生的在线学习过程中也必然达不到相似的学习效果,学生的内在要素和外在要素都会影响其在线学习投入水平。因此,大学生如何激发自己的内在动力,家校社如何保证学生的外在学习资源等,都对大学生在线学习至关重要。

3.在线自我效能感与元认知能力的链式中介作用。研究结果显示,元认知能力与在线自我效能感在数字素养与在线学习投入水平中起显著的链式中介作用。高校学习者如果具有较高的数字素养,那么也需要较高的在线自我效能感和元认知能力,二者共同发挥作用,学习者才可以取得较高水平的在线学习成果。在线学习平台不能对学生的在线自我效能感和元认知能力产生直接作用,但是如果学生具备一定数字素养,则能够正确认识自己的实际情况,及时调节自己的学习方法,进而获得较高的学习成就。这也意味着教师需要进一步提高学生的数字素养。

(二)建议

1.提高高校大学生在线自我效能感,优化在线学习平台。目前,我国高校高度重视教育数字化发展,积极实现基础设施数字化。我国高校应通过数字化手段进一步优化在线学习平台,为大学生的学习提供良好的基础设施和应用条件。同时,在线自我效能感对于高校学习者数字素养和在线学习能力培养尤为重要,因此,我国高校在日常的教育教学活动中要重视学生在线自我效能感的培养,在在线学习平台中优化学习视频、学习程序等,注重给予积极良好的反馈[19]。高校也可以根据学习者在平台上的数据,进一步分析其学习情况和数字素养[20],为学生进一步学习提供科学的方案,这样也可以让学生循序渐进地提高自身的数字素养。

2.增强大学生元认知能力,转变学校评价理念。大学生元认知能力的培育对其数字素养与在线学习技能的提高具有重要影响。我国高校应注重大学生元认知能力的培养,通过数字平台丰富大学生的认知,帮助大学生发展自我学习能力,使其及时反思,培养创新思维。同时,高校应及时转变考核评价理念。高校需要利用数字化手段进行过程性评价[21],通过数据合成学生的发展报告,针对学生近期的发展进行合理公正的评价,不应仅使用考试合格或不合格来评价学生。

3.丰富大学生在线学习体验,提高数字素养。随着互联网时代的发展,大学生已经逐步适应了在线学习,但为保证大学生的学习质量,高校不应完全实行在线学习。不过,在线学习可以丰富大学生的学习内容,帮助学生打破时空的鸿沟。因此,高校应注重丰富大学生的在线学习体验,采用翻转课堂与在线学习平台联合互动的方式,把线下课堂与网络学习相结合,布置相应的“云作业”,让大学生随时随地学习。同时,高校还应将课程教学与大学生社会生活实践等相结合,利用在线学习平台促进虚拟与现实的融合,实现教师指导、同伴互助、家校社联合等方面的数字联动。

参考文献:

[1]薛晓琪,赵晓伟,沈书生.突破危机:学习主体的数字韧性及其构建[J].电化教育研究.2022,43(2):49-55.

[2]兰国帅,郭倩,张怡,等.欧盟教育者数字素养框架:要点解读与启示[J].现代远程教育研究,2020,32(6):23-32.

[3]邢文明,刘我.全要素数字化转型背景下大学生数字素养影响因素研究[J].数字图书馆论坛,2023,19(10):79-90.

[4]于瑶,马鸿泽,庞智.我国研究生数字素养的影响因素及培育策略研究[J].情报科学,2023,41(8):56-62,70.

[5]陈涛,石珂.数字素养视角下在线学习平台使用影响因素实证研究[J].中国教育信息化,2019(21):11-18.

[6]孙绍伟.大学生数字素养调查研究:感知水平、数字鸿沟及数字经验[J/OL].图书馆建设,2023(12):1-14[2023-12-19].http://kns.cnki.net/kcms/detail/23.1331.g2.20230320.1328.004.html.

[7]潘燕桃,张羽可.应用数字化学习工具提升大学生数字素养[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2023,42(4):28-38.

[8]陈武元,贾文军.大学生在线学习体验的影响因素探究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020,38(7):42-53.

[9]张莉,许鑫.地方感对大学生学习行为的影响:学习适应性和学习自我效能感的链式中介效应[J].中国健康心理学杂志,2023,31(10):1595-1600.

[10]万昆,饶爱京,徐如梦.哪些因素影响了学习者的在线学习投入:兼论智能时代在线学习的发展[J].教育学术月刊,2021(6):97-104.

[11]雷玉菊,张冬静,牛更枫,等.网络学习中学习者个人特征对学习投入的影响:一个有调节的中介效应模型[J].心理与行为研究,2017,15(2):181-188.

[12]杨宁.从元认知到自我调节:学习策略研究的新进展[J].南京师大学报(社会科学版),2006(4):101-105.

[13]薛少斌.初二学生数学自我效能、自我概念与数学成绩关系的研究[D].长春:东北师范大学,2005.

[14]王洪江,李作锟,廖晓玲,等.在线自主学习行为何以表征元认知能力:基于系统性文献综述及元分析方法[J].电化教育研究,2022,43(6):94-103.

[15]张笑梅.联通主义视域下高校大学生数字素养培养模型构建及实践研究[D].石家庄:河北师范大学,2021.

[16]郭惜今.在线学习环境中大学生学习自我效能感、学习适应性与学习投入关系研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2021.

[17]黄宇星.虚拟仿真实验对大学生元认知能力的影响研究[D].南京:南京邮电大学,2023.

[18]黄彬彬,邹盛奇,伍新春,等.父亲协同教养行为与青少年同伴依恋的关系:父子依恋的中介作用与青少年情绪性的调节作用[J].心理发展与教育,2019,35(2):176-183.

[19]王晓萍.中学生在线学习中学习适应性、学业情绪对学习投入的影响[D].天津:天津师范大学,2020.

[20]李进涛,张怡萱,吴可,等.智能时代大学生在线学习体验影响因素及其优化策略研究[J].高教学刊,2023(34):183-187,192.

[21]吴合文.聚焦在线学习体验和评价推动高校教育数字化转型[J].陕西教育(高教),2023(4):1.