管理专业研究生创新能力剖析及提升路径研究论文

2024-04-18 11:39:10 来源: 作者:xieshijia

摘要:为了培养德智体美劳全面发展的管理专业人才,文章首先剖析了管理专业研究生创新能力对创新成果产出的影响,然后提出了管理专业研究生创新能力的提升路径。

摘要:为了培养德智体美劳全面发展的管理专业人才,文章首先剖析了管理专业研究生创新能力对创新成果产出的影响,然后提出了管理专业研究生创新能力的提升路径。

关键词:创新能力;管理专业;研究生

研究生创新能力的培养是研究生教育的核心,对于全面提升高等教育质量、建设创新型国家具有重要意义。研究显示,虽然我国研究生招生规模逐渐扩大,但研究生的创新意识、创新精神不足,导致高水平的学术成果和知识产权的数量与扩招的规模比例严重失衡。基于此,如何提高管理专业研究生创新能力,促进管理专业研究生教育高质量发展[1],成为当前管理专业研究生培养需要考虑的关键问题。

一、管理专业研究生创新能力对创新成果产出的影响

(一)研究假设

研究生创新工作不是例行性、重复性的,它要求研究生充分发挥创新能力,同时促进周围大环境的创新变迁。但由于研究生创新的过程不易控制,也难以程式化,这就决定了研究生的管理更注重结果考核。在科研领域中,创新性成果的产出不可能一蹴而就,绝大多数都需要长时间的积累和探索,这就决定了研究生创新培养绩效很难靠结果来简单衡量[2]。而且在实际运作中,培养单位经常忽视研究生创新能力培养的过程及其绩效特点,从而将创新培养绩效过程与目的、结果割裂开来,即往往使用错误的衡量标准对研究生创新能力培养的绩效进行考核。由此,本文提炼出管理专业研究生创新能力的四个维度,即提升创新思维能力、掌握创新知识能力、加强创新实践能力和培养创新素质能力,同时结合管理专业研究生的特点[3],将其创新能力培养产生的创新成果设定为论文、科研项目、学科竞赛等,构建管理专业研究生创新能力对创新成果产出的影响模型,具体研究假设如下。

H1:提升创新思维能力对创新成果产出具有显著正向作用。

H2:掌握创新知识能力对创新成果产出具有显著正向作用。

H3:加强创新实践能力对创新成果产出具有显著正向作用。

H4:培养创新素质能力对创新成果产出具有显著正向作用。

(二)研究设计

1.样本选择和数据收集。本文结合文献综述,梳理、借鉴现有的管理专业研究生创新能力评价调查问卷[4-5],拟定初步的调查问卷。从调研的安全性、可操作性和达致性原则出发,选取上海市高校管理类专业研究生作为样本进行调研。问卷调查分两个阶段:第一阶段(2021年9月)对上海工程技术大学管理学院管理类相关专业研究生进行试测,根据反馈意见进行讨论修改,于2021年10月15日形成正式的调查问卷;第二阶段(2021年10月16日至2022年1月20日),通过问卷星面向上海工程技术大学、上海应用技术大学、上海海洋大学、上海海事大学、上海理工大学、上海立信会计金融学院、上海第二工业大学、上海对外经贸大学8所上海高校管理类专业不同年级的硕士研究生展开调研,共回收问卷336份,剔除前后矛盾、答案雷同及倾向性较明显等问题的8份无效问卷,最终得到有效问卷328份,有效问卷占比97.62%。

2.变量设置和测度。问卷内容主要包括三部分:硕士研究生信息、创新能力及创新成果。其中,创新能力及创新成果评价问题的设置采用李克特五级量表形式,数字1—5依次表示从“非常不符合”到“非常符合”。研究生创新能力包括4个维度,其中提升创新思维能力(CT)设置“学习或工作中,我善于举一反三,提出新观点”等9个问题;掌握创新知识能力(IK)设置“学校本专业研究生课程教学方式能促进研究生创新能力提升”等9个问题;加强创新实践能力(IP)设置“我经常有机会参加国内外各类学术交流活动”等10个问题;培养创新素质能力(CQ)设置“遇到不懂的知识,我会积极主动想办法学习”等11个问题;研究生创新成果(IS)设置“我已经在国内外核心期刊或学术会议发表论文”“我参加过相关领域的学科竞赛并取得一定成绩”等6个问题进行测度。

(三)实证分析

1.描述性统计分析。第一,样本基本情况。参与调研的研究生中,女生占71.04%,大约是男生的2.5倍;研究生年龄在20—30岁,其中20—25岁占绝大多数,占比90.24%,26—30岁占9.76%;年级分布中,一年级占一半以上,为51.22%,二、三年级分别为27.74%和21.04%;绝大部分研究生未婚,占比99.09%,极少部分(0.91%)是已婚;有国外留学经历的较少,仅有8人,占比2.44%,而97.56%的研究生没有国外留学经历。

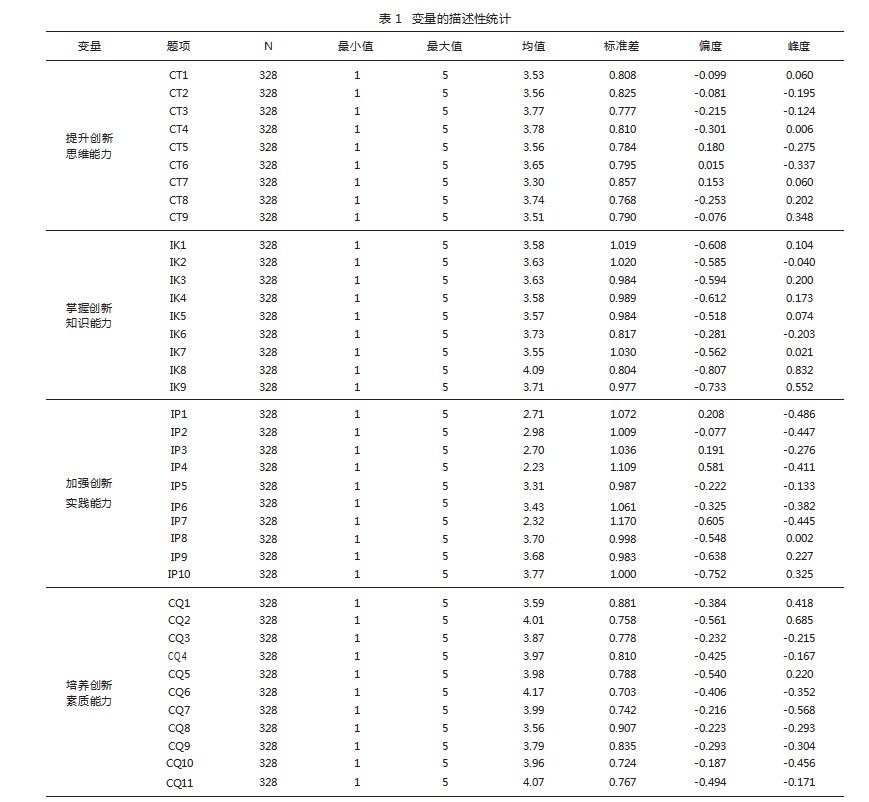

第二,变量的描述性统计。描述性统计分析结果如表1所示。对表中各题项取均值可知,培养创新素质能力均值最高,为3.905;加强创新实践能力均值最低,为3.083,可见调研的管理专业研究生的创新实践能力处于较低水平。另外,培养创新素质能力标准差较小,加强创新实践能力标准差较大,说明调研的研究生创新素质能力水平分布比较集中,而创新实践能力水平分布较为分散。

2.信度和效度分析。第一,信度分析。本研究设计了管理专业研究生创新能力评价体系量表,包含提升创新思维能力、掌握创新知识能力、加强创新实践能力和培养创新素质能力4个维度,共39个题项。利用SPSS 22.0进行内部一致性信度检验,量表的克朗巴哈系数为0.962,表明信度非常好。

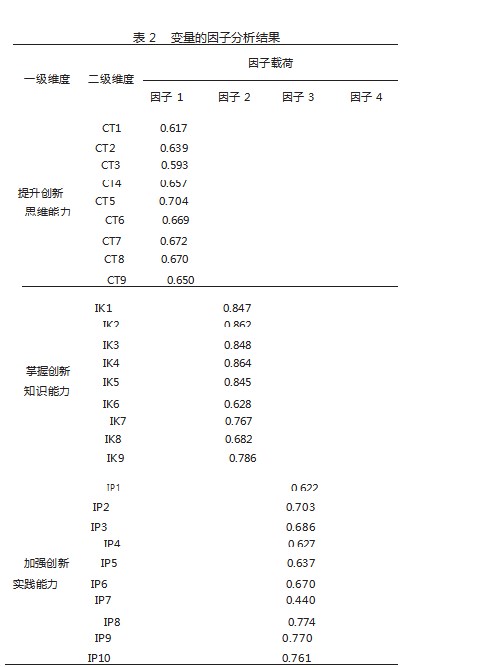

第二,效度分析。本研究用因子分析检验量表效度,结果显示KMO值为0.95,大于0.8,可进一步做因子分析。卡方统计值的显著性为0.000,自由度为741,Bartlett球形检验的近似卡方值为10 951.179,即量表数据效度较好,已达到进行因子分析的效度标准。对量表进行探索性因子分析,采用主成分法共提取4个因子,共解释78.069%的方差,表明管理专业研究生创新能力结构效度达到了较好的水平。根据所包含题项的含义,将因子1命名为“提升创新思维能力”、因子2命名为“掌握创新知识能力”、因子3命名为“加强创新实践能力”、因子4命名为“培养创新素质能力”。这一结果与指标设置时的变量结构基本一致,说明量表设置具有较高的结构效度,适合进一步的数据分析。具体结果如表2所示。

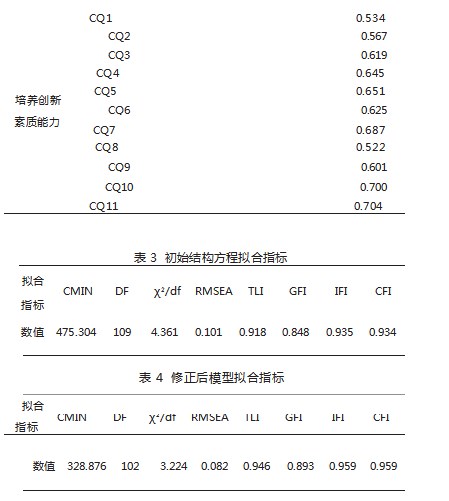

3.结构方程建模分析。第一,初始SEM模型构建与评价。本研究采用AMOS 23.0的极大似然法计算每一测向的标准化因子载荷和每条路径的标准化回归系数(路径系数)及其显著性,检验提升创新思维能力、掌握创新知识能力、加强创新实践能力和培养创新素质能力对创新成果产出的影响路径。具体来说,将各题项进行打包,使每个维度形成3—4个新的观测变量,并用于后续结构方程建模。初始结构方程拟合指标如表3所示。根据拟合指标的评价标准,卡方自由度之比应小于5,最好小于3,RMSEA应小于0.08,最好小于0.05,且TLI、GFI、IFI和CFI值都应大于0.9,但该模型初始结构方程拟合指标数据并不完全达标,因此需要进一步对模型进行修正。

第二,模型调整与修正。为提高模型拟合程度,本文参照AMOS的修正系数(MI值)修正残差协方差对结构方程模型进行修正。具体来说,结构方程模型中,若在残差变量间增加一条相关路径,模型的卡方值就会减少。基于此,本研究通过建立MI值较大的残差之间的相关关系,对模型进行修正,修正后模型的拟合度情况如表4所示,拟合优度得到显著提升。

由表4可知,修正后模型的χ2/df从4.361降到了3.224,仍低于5,TLI、IFI、CFI均达到0.9以上标准,GFI从0.848提高到0.893且接近于0.9,RMSEA小于1且趋近于0.08,说明模型实现了较好的改进,具有较好的配适度。

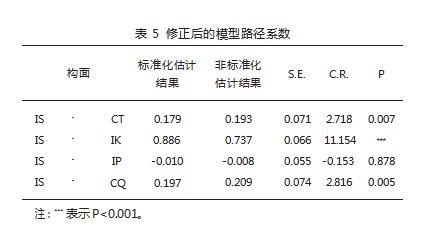

如表5所示,这是修正后的最终模型路径系数,可见提升创新思维能力对创新成果产出具有显著的正向影响,路径系数为0.179,P值小于0.01,假设H1得到支持;掌握创新知识能力对创新成果具有显著正向影响,P值小于0.001,假设H2得到验证;加强创新实践能力对创新成果产出没有显著影响,P值大于0.05,假设H3未得到验证;培养创新素质能力对创新成果产出具有显著的正向影响(β=0.197,P<0.01),假设H4得到验证。

(四)结果

实证研究结果显示,提升创新思维能力、掌握创新知识能力、培养创新素质能力均对创新成果产出具有显著正向影响;加强创新实践能力对创新成果产出没有显著影响。可以看出,受限于学习年限,在现阶段管理专业研究生培养过程中,学生参与国内学术交流、参加专业实践活动或科研活动、到产学研基地开展科研或专业实践等训练的机会较少,即使参与其中,也仅是浅尝辄止,浮于表面,无法实现知识的深入理解、吸收和融入,而科研论文的撰写和发表、学科竞赛获奖等均需要系统建构规划和长期学习积累[6-7],并非一蹴而就就能实现,因此创新实践能力对于科研论文、学科竞赛等创新成果并未产生显著影响。

二、管理专业研究生创新能力的提升路径

上述结果表明,将管理专业研究生创新能力的培养思路从结果取向转至过程取向尤为必要。由此,本研究从“以课程教学为根本、以科研实操为拓展、以导师负责为保证”三个维度入手,提出了促进研究生创新能力提升的培养路径。

(一)以课程教学为根本

课程体系的设置决定了研究生的知识、能力与素质结构[8-9],因而教师需要在课堂上推行研究型教学方式,紧跟国际学术研究最新动态,把科学研究引入课堂,加强思辨训练,使学生在接受知识的同时,充分锻炼自主研究、探索的能力。鉴于此,课程内容可以包括各种调研方法的介绍、统计方法的解析、研究生论文写作方式方法的讲授和如何解决论文中遇到的各种困难和疑惑。在此基础上,教师要改变传统的仅在校园就可完成作业的教学方式,安排学生就自己专业方向的研究内容,自主进行田野调研和文献资料搜集,尤其注重和强调对国外前沿文献知识的吸收和提炼,进而让学生独立展开规范的学术写作。

(二)以科研实操为拓展

学校可以举办高质量的国内外学术研讨会、研究生科研交流会,鼓励研究生提交研究思路、科研论文,通过交流和学习,切实激发研究生队伍的科研潜力[10],积极营造良好的探究氛围,激励研究生在“比学赶帮超”中逐渐形成探索性学习方式[11]。学校还要鼓励研究生积极参与企业、非营利机构、社区、政府等机构的课题研究,提高研究的敏锐度,从企业管理、社区和公共事业治理、政府政策实施的现实情况中发现问题,结合所学理论提炼科学问题,开展学术研究[12],做出一定的成果。

(三)以导师负责为保证

加强导师队伍创新素质和能力建设,以保证研究生创新能力的提升。研究生导师遴选机制需进行改革创新[13],即只要有相当的学术成果且富有学术活力,不论年龄和职称,都可以担当研究生导师。具体可以将研究生获得奖学金、参与学科竞赛、研究成果、学术交流等培养质量指标纳入导师考核体系,增强导师的责任心,激励导师在学业培养和科研指导上切实发挥作用。培养单位还应注重研究生导师团队建设,鼓励将个体指导和联合指导相结合,这样有利于研究生了解和学习不同导师的研究领域、创新理念和学术思维,以弥补单一导师指导带来的研究方法、视野等方面的局限,这样有利于学生创新能力的培养。

三、结语

建设创新型国家的根基在于培养创新型人才,研究生教育承担着培养高层次创新型人才的重要任务,而研究生创新能力的培养是研究生教育的关键,是人才强国的必然要求。本文通过对上海8所高校的328名管理类专业硕士研究生进行问卷调研,发现提升创新思维能力、掌握创新知识能力、培养创新素质能力均对创新成果产出具有显著正向影响,加强创新实践能力对创新成果产出没有显著影响。因此,在管理专业研究生培养过程中,既要探索研究型课程教学模式,又要拓展以实践问题为导向的学术科研训练,还需要加强导师队伍素质和能力建设,以提高管理专业研究生科学素养与创新能力,将管理专业研究生培养成宽视野、高素质、强创新、重实践的人才。

参考文献:

[1]陆汝成,刘少坤.基于供需协同的管理类研究生实践教学策略探究[J].创新创业理论研究与实践,2020,3(7):61-62,77.

[2]徐亚清.研究生创新能力培养的协同分析与实证研究[D].天津:河北工业大学,2009.

[3]林肇宏,刁晓平,胡国柳,等.提升研究生科研能力的实践探索:以海南大学工商管理类研究生培养为例[J].学位与研究生教育,2016(5):14-17.

[4]黄兆信,杜金宸.“双一流”建设高校学生对创新创业课程质量满意度研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020,38(12):33-41.

[5]卓泽林.粤港澳大湾区高校学生创新创业教育质量满意度提升研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020,38(12):53-63.

[6]周扬波.高校创新创业教育满意度的影响因素及提升策略研究:以上海市应用型本科院校为例[J].创新创业理论研究与实践,2021,4(24):1-3.

[7]李超,郝秀琴.优化经济类专业硕士研究生培养模式实践研究:以河南省为例[J].河南财政税务高等专科学校学报,2022,36(1):57-61.

[8]林利,游静,颜青,等.新建MPAcc院校创新人才培养策略研究[J].商业会计,2022(5):109-111.

[9]刘雷.我国高校学术型硕士研究生创新能力评价研究[D].武汉:华中师范大学,2018.

[10]陈甜.教育实习成效的组织因素分析:以贵州工程应用技术学院为例[J].贵州工程应用技术学院学报,2021,39(4):127-134.

[11]刘敏,王耀南,谭浩然,等.专创融合研究生创新创业教育模式的探索实践:以湖南大学控制学科为例[J].研究生教育研究,2023(1):54-57.

[12]赵晶晶.产学研背景下信息化驱动实践教学研究:以研究生创新创业教学为例[J].教育信息化论坛,2023(1):6-8.

[13]高娈,吴雷,徐涵蕾.基于胜任力的新工科研究生创新创业教育模式研究[J].高教学刊,2022,8(34):26-29.