思维可视化在初中化学解题中的应用分析论文

2024-01-04 14:38:40 来源: 作者:hemenglin

摘要:思维可视化在初中化学解题中的应用,有助于学生将抽象思维转化为具象化的形象思 维,从而达成简化化学的目的,提高学生的学习效率.基于思维可视化的概略出发

摘 要:思维可视化在初中化学解题中的应用,有助于学生将抽象思维转化为具象化的形象思 维,从而达成简化化学的目的,提高学生的学习效率.基于思维可视化的概略出发,分析思维可视化 的具体作用,以此提出思维可视化在初中化学解题中的应用策略.

关键词:思维可视化,应用策略,初中化学

1 思维可视化的概略

1 . 1 思维可视化的含义

思维可视化是一种将抽象思维具象化为形象思 维的方法,具体操作是利用一 系列图示技术将脑海 中不可视的思维如思考方法和思考步骤等呈现为清 晰可见的形式[1] . 基于此,被可视化的思维将更有 利于被学生理解与记忆,从而加深学生的知识印象, 有效提高学生的学习效率和解题效率.

1 . 2 思维可视化的分类

思维可视化应用的技术大致分为两种.其一是 书面形式的图示技术如思维导图、流程图、概念图或 模型图等,这种图示技术已广泛应用于教师解题 或教学时的板书,有助于加深学生的课堂印象,从 而提高课堂教学或解题教学的效率;其二是利用 飞速发展的信息技术优势生成图示的软件技术, 常见的软件有 XMind 和幕布等,这种生成图示的 软件技术也多用于现代化教育的课堂上,帮助教 师厘清教学思路,从而引导学生完成主动学习和 深度学习,提高学习效率.

1 . 3 思维可视化的应用

1 . 3 . 1 思维导图

以沪教版初三化学上册第二章《 整理与归纳》的习题训练其中一题为例.

例 1 现有 A、B 、C 、D 4 瓶无色无味的气体,可 能是氧气、空气、氮气和二氧化碳,请问怎么用简单 的实验方法将四瓶气体区分开来?

首先,在解题教学中,此题目的题意简单以致学 生都可以快速理解题目与大致的解题流程;其次,由 于题目涉及 4 瓶无色无味的气体,如果只是在脑海 中思考整体方案未免显得缺乏条理性.因此,教师在 此时可以引导学生列思维导图,将每一个实验步骤 分析而得的结论填入思维导图中,从而帮助学生快 速厘清解题思路,完成解题[2] .

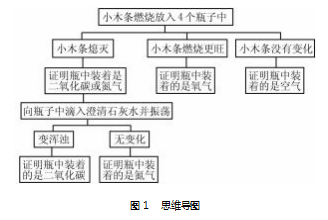

如图 1 思维导图所示,解题思维与解题步骤大 致分为两个节点.

第一个节点是小木条的燃烧情况,根据此可以 获得三个实验现象.首先是小木条熄灭的情况,由此 可以引导学生推理出该瓶子中装有不可燃烧的气体, 可能是二氧化碳或是氮气,由此可以引出第二个节点. 其次是小木条燃烧更旺的情况,由此可以引导学生推 断出该瓶子中装有氧气.最后是小木条没有变化的情 况,由此可以引导学生推理出该瓶子中装的是空气.

在判断完三个情况后,教师将引导学生进入第 二个节点,用澄清石灰水遇二氧化碳变浑浊的特性 分辨二氧化碳和氮气.

据此,教师便利用可视化的思维导图,一步步引 领学生解决实际问题,从而培养学生思维导图的意识, 提高学生的思维可视化能力和解题能力,落实化学学 科核心素养.

1 . 3 . 2 绘制表格

以沪教版初三化学上册《 化学变化中的定量计 算》中的“观察与思考”为例.

例 2 工业上电解氧化铝制取金属铝的化学方 程式是:

问电解 10 t 氧化铝最多可以生产多少吨铝?

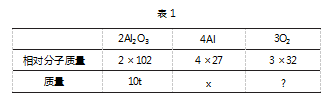

首先,在解题教学中,此题目已经给出了明确的 化学方程式,根据化学方程式,教师可以引导学生绘 制相关的表格( 见表 1) , 在表格中列明对应的定量 关系,从而将数据通过表格可视化呈现.

首先,学生在绘制表格后,需要根据相对原子质 量表查询对应物质的相对分子质量,并联系化学方 程式的配比确定解题的定量关系,如“2Al2 O3 ”的相 对分子质量是 Al2 O3 的 2 倍即“2 × 102 ”, 从而获得 204 的相对分子质量.此后,根据题目所问的“ 电解 10t 氧化铝最多可以生产多少吨铝”,学生可以有序 地将已知条件和未知条件填入表格之中,而通过可 视化的表格呈现,学生可以以此获得数量方程式,从 而完成解题.

2 思维可视化的具体作用

2 . 1 促进解题的具象化

首先,刚学习化学的初中生对化学知识的敏感 度和关注度都不足够,因此需要教师在教学中采取 创新有效的教学如思维可视化等教学形式,才能有 效培养学生的化学思维,提高学生的化学探究能 力;其次,因为化学题型的灵活多变和综合应用性 强且学生是刚刚接触化学学科,所以此时的初中 生并不完全具备相应的抽象思维能力、逻辑推理 能力和独立思考的能力.因此,思维可视化的适时 引入至解题模式之中,可以帮助学生完成具象化 的解题过程,从而完成从形象思维到抽象思维的 过渡,促进学生对化学探究方法的掌握和提升,落 实化学学科核心素养.

2 . 2 促进解题的简单化

因为化学学科具有极强的抽象性,所以变幻莫 测的化学题对于初次接触化学的学生来说是极其陌 生的.而部分化学题由于糅杂了多方面的化学知识, 对初中生来说存在一定的难度.许多学生受限于这 个高难度的门槛,在化学入门时就消磨掉了所有的 化学自信,从而不利于学生后续的化学学习.因此, 基于初中生的化学认知发展规律,教师应当坚持以 学生为本,坚持从学生的视角和心境出发,完善相关 的教学策略,通过引入思维可视化这一解题模式促 进题目的简化和思维的有序发展,从而降低解题难 度,帮助学生在一步步地分析中掌握所有的题目线 索,提高解题效率.

2 . 3 提高解题的条理性

从初中生化学解题的现状来看,大部分学生由 于思维发展不完善导致解题思路混乱,从而不利于 提高解题的效率,不能真正落实化学学科核心素养. 因此,为了培养学生的逻辑思维和抽象思维,教师应 当注重提高学生解题的条理性,促进学生解题走向 有序化,可以通过思维可视化的解题模式以厘清学 生解题思路,帮助学生借助思维可视化的条理性优 势理解解题步骤与成因,从而发展学生的逻辑推理 思维和化学素养.

3 提出思维可视化在初中化学解题中的应用 策略

3 . 1 借助信息技术优势辅助思维可视化应用

因为思维可视化应用技术的其中一种就是生成 图示的软件技术,所以思维可视化在具体解题的实 际应用离不开信息技术的支持.因此,教师为促进思 维可视化在初中化学解题中的应用可以充分借助信 息技术优势优化思维可视化解题模式的应用,如利 用教学动画、教学 PPT、教学视频等形式展示解题的 直观过程,可以有效激发学生的学习兴趣和积极性, 从而提高学生对于思维可视化的掌握程度,提高学 生的解题效率和解题能力.

以沪教版初三化学下册《 应用广泛的酸碱盐》 相关的练习题为例.

例 3 现有食盐溶液、澄清石灰水、稀硫酸、稀 盐酸、氢氧化钠溶液 5 种失去标签的无色溶液,应该 怎样把它们区别开来?

首先,教师在解题教学中带领学生分析题目的 题意,引导学生针对食盐溶液、澄清石灰水、稀硫酸、 稀盐酸、氢氧化钠溶液这 5 种溶液展开独立思考或 者小组讨论,思考内容包括溶液自身的特质或检验 溶液的唯一方法等,从而提高课堂的互动效率和学 生的积极性.继而,等待学生完成讨论及思考后,教 师可以借助相应的化学实验软件在多媒体上为学生 展现每一个检验方法的优劣与可行性.比如,有些学 生建议首先用石蕊试液检验 5 种溶液各自的酸碱 性,那么教师就引导学生作出相应假设并在思维导 图的软件中设置框架,同时在化学虚拟实验软件上 操作,根据直观的虚拟实验现象证明将此分为酸、 碱、盐三大类,即酸类有稀硫酸和稀盐酸、碱类有澄 清石灰水和氢氧化钠溶液、盐类只剩下食盐溶液;继 而学生提议用二氧化碳检验澄清石灰水和氢氧化钠 溶液,同时教师也应当在相应的化学实验虚拟软件 中完成相应操作并将上述的实验结果记录在思维导 图之中,实验现象显示出现浑浊的为澄清石灰水,剩 余的即为氢氧化钠溶液;最后,教师引导学生采用氯 化钡溶液检验剩下的 2 瓶酸性溶液,根据稀硫酸和 稀盐酸的特性,氯化钡溶液与稀硫酸反应将产生硫酸钡的沉淀,而与稀盐酸就没有沉淀生成.

如此,在教师的化学实验虚拟软件和思维导图 记录软件的同时操作之下,学生在解题结束的最后, 将会看到一张可视化的实验现象表或思维导图,思 维可视化的应用将为学生积累思考过程与思维经 验,帮助学生完成从形象思维到抽象思维的过渡,从 而培养学生的证据意识,发展学生的逻辑推理能力, 落实化学学科核心素养.

3 . 2 强调学习主体地位辅助思维可视化应用

教师为促进思维可视化在初中化学解题中的应 用可以强调学生学习主体的地位,以此辅助思维可 视化在具体教学的实际应用.例如,教师可以在解 题教学中引入小组合作的形式,通过思维可视化 应用与小组合作讨论的辅助以明确学生的学习主 体地位,帮助学生促进生生之间的知识交流与碰 撞,帮助学生尝试用不同的角度思考问题、培养发 散思维以完善思维可视化的呈现,还可以帮助学 生提高相应的合作意识和合作能力,从而落实学 生的化学素养.

3 . 3 开展思维专题教学辅助思维可视化应用

教师为促进思维可视化在初中化学解题中的应 用可以开展思维专题教学,通过专题训练这一集中 性的特训培养学生的逻辑思维、发展学生的推理 能力,从而提高思维可视化的应用效率,落实化学 学科核心素养,提高学生的学习效率.例如,教师 可以根据思维可视化应用技术的分类将化学题型 分为两大类,引导学生完成相应的题型训练,帮助 学生加深对特定题型和特定思维可视化形式的理 解,增强学生的思维可视化应用意识,从而有助于 学生在遇到灵活多变的题型时可以冷静下来完成 思路分析和思维发展,最终找到题目的突破口完 成答题.

参考文献:

[1] 靳辉.知识可视化在初中化学教学中的有效性分析[ J] . 中学化学教学参考,2018(18) : 17 .

[2] 汤敏敏.知识可视化在化学教学中的应用探讨[ J] . 成才之路,2017(25) : 36 - 37 .