我国一流学科的布局分析及发展建议—基于世界一流学科的计量分析论文

2023-11-23 15:04:19 来源: 作者:hemenglin

摘要:文章基于世界一流学科的计量分析,对我国一流学科的布局进行了分析并提出了发展建议,包括建 立动态调整机制,激发学科内在驱动力;以需求为导向

摘要 : 文章基于世界一流学科的计量分析,对我国一流学科的布局进行了分析并提出了发展建议,包括建 立动态调整机制,激发学科内在驱动力;以需求为导向,进行一流学科规划;根据学科现状,围绕世界一流 学科进行定位;等等。

关键词 : 一流学科,学科建设,计量分析

没有世界一流学科就不可能建设成世界一流大学[1] 。2017 年 9 月,我国公布了世界一流大学和一流学 科建设高校及建设学科名单。其中,世界一流大学建设 高校有42所,世界一流学科建设高校有 95 所[2] 。因中 国矿业大学、中国地质大学和中国石油大学 3 所学校 异地办学,独立运行,且在此次《“双一流”建设学科名 单》中单独列出,视作独立高校,故后续按 98 所世界一 流学科建设高校(简称 C 类高校)进行分析 。 同时,42 所世界一流大学建设高校(简称 AB 类高校)均包含世 界一流学科建设,由此,后续将对入选世界一流学科的 140 所高校(简称M类高校)分布情况进行分析。

一 、 学科的分类

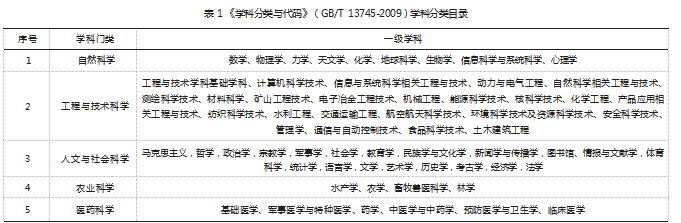

在我国社会大众心目中, 学科包括人文、社科、理、工、农、医 6 大学科门类 。根据《学科分类与代码》(GB/T 13745-2009),学科分为自然科学、工程与技术科学、人文与社会科学、农业科学、医药科学 5 个门 类,下设 62 个一级学科,如表 1 所示。

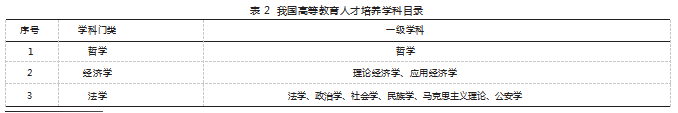

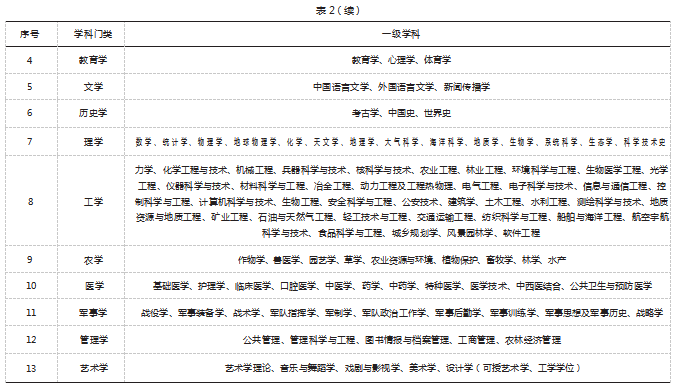

如表 2 所示 , 按照国家2011年颁布的 《授予博 士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》,学科 具体分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、 理学、工学、农学、医学、军事学、管理学和艺术学 13 大门类,110 个一级学科,375 个二级学科[3]。

根据国家政策和时代发展的需要,在 2011 年学科 目录的基础上,2018 年 4 月我国更新了《学位授予和人 才培养学科目录》,将“农业推广”改为“农业”、增设“ 网 络空间安全”为一级学科、“军制学”更名为“ 军事管理 学”。学科主要划分为 13 个门类 , 下设 111 个一级学 科,493 个二级学科,新目录具较强的指导价值。

2020 年,经专家论证,国务院学位委员会批准, 决定设置“ 交叉学科”门类(门类代码为“ 14”),以及 “ 集成电路科学与工程 ” 一 级 学科 (学科代 码为 “ 1401”) 和“ 国家安全学 ”一级学科 (学科代码为 “ 1402”)[4]。

二 、 一流学科的学科门类分布

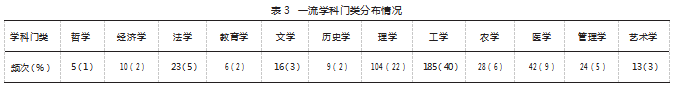

此次世界一流学科入选的共有 108 个学科(一级 学科或交叉学科),累计 465 次[5] 。工学门类拥有最多 的一流学科,共计 185 次,哲学门类则最少,如表 3 所 示 。这也与我国重点学科建设的规律一致[6]。

第一,入选学科频次统计。据统计,材料科学与工 程学科入选次数排名位居第一,共计 30 所高校入选。 材料科学与工程专业属于基础学科,是科学技术发展 的物质基础和技术先导 , 从民生制造到航天工程,无 不与之有关联 。另外,化学、生物学、计算机科学与技 术、数学、生态学、机械工程等学科均入选 10 次及以 上; 入选次数最少的学科为公安学 、会计与金融等 8 个学科。

入选名单中提到较多的学科是材料、化学、生物、 计算机、数学、语言文学(中国/外国)、环境、生态、机械 工程、信息、控制、化工、经济(理论/应用)、医学(基础/ 临床)等 。这些学科领域均为目前与我国国民经济和 民众生活密切相关的专业、技术领域,也是近年来学 生报考高校选择的热门专业。

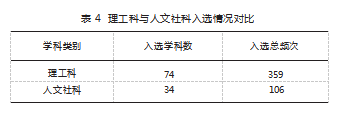

第二,入选学科类别分析。首先,理工科入选学科 数、入选总次数均明显高于人文社科学科 。若以理工科和人文社科两大类为标准,108 个学科中有 74 个属 于理工科,占比 68.5%,累计入选 359 次;34 个学科属 于人文社科,累计入选 106 次,如表 4 所示。

其次,理工科分布差异大,人文社科分布相对平 衡 。按照理工科和人文社科对学科进行分类,可以发 现理工科分布差异较大 , 既有入选高频次的学科,如 材料科学与工程、化学、生物学、计算机科学与技术、 数学等,这些学科与热门就业、国家战略需求保持一 致,也有入选低频次的学科,如公安学、统计与运筹学 等学科 。其中,高频次(10—30 次)与低频次学科(1次)差距较大。

人文社科领域,入选次数最多为 6 次,最少为 1 次,分布差异相对较小 。其中,中国语言文学、管理科 学与工程、政治学、法学、外国语言文学、马克思主义 理论、应用经济学等学科均入选 6 次。

此外,入选学科中,中医药学表现亮眼 。这是因 为近年来中医药发展已上升为国家战略,加之《中 华人民共和国中医药法》正式实施,中医药振兴发 展迎来大好时机。

第三,“双一流”热门学科建设高校名单 。选取建 设高校数量大于等于 8 所的一流学科为热门学科,经 统计共有 14 个热门学科。在拥有热门学科的高校中, AB 类高校出现频次为 142 次,占比 79%,如控制科学 与工程学科,入选的全部为 AB 类高校;入选基础医学 学科的高校中 , 仅第二军医大学 1 所高校为 C 类高 校,其余 7 所均为 AB 类高校 。 由此,热门学科较多集 中于 AB 类高校。

在 M 类高校中,清华大学拥有 11 个热门学科,排 名第一,北京大学紧随其后,拥有 10 个热门学科。

在热门学科中,材料科学与工程学科位居首位,共 有 30 所高校入选,其中 AB 类高校有 22 所,占比 70%, 其他为东北师范大学、华东理工大学等 8 所 C 类高校。

三 、 一流学科机构的分布情况

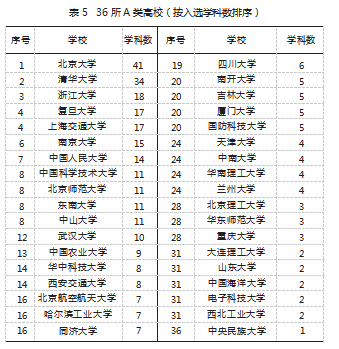

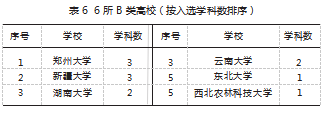

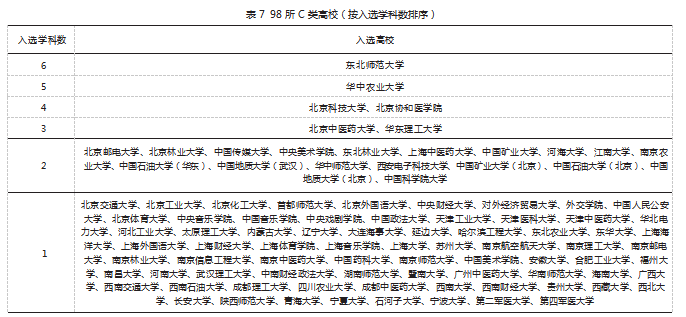

“ 双一流”建设高校有 140 所,共计 465 个一流学 科入选“双一流”名单,如表 5、表 6、表 7 所示。

北京大学拥有一流学科数 41 个,位居高校之首。 紧随其后的是清华大学、浙江大学、复旦大学、上海交 通大学等。

世界一流大学 A 类 34 所高校拥有世界一流学科 数量为 318 个,均值为 9 个 。世界一流大学 B 类高校 拥有世界一流学科的均值为 2 个 。再次印证了,世界 一流大学必定拥有世界一流学科。东北师范大学入选世界一流学科数量为 6 个,位 居 98 所一流学科高校之首。

四 、 一流学科各省 、 市分布情况

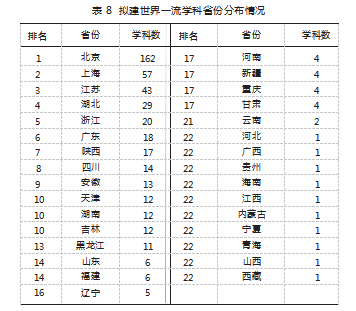

(一)拟建世界一流学科省份分布

在公布的世界一流学科建设高校中 , 全国 31 个 省市自治区有高校入选 。排在前三位的分别是北京、 上海和江苏,如表 8 所示。北京、上海拥有世界一流学 科数占比为 34.8%、12.3%,占据了绝对优势 。江苏拥 有世界一流学科数量为 43.占比 9.2%,成为我国拥有 世界一流学科数量最多的省份。

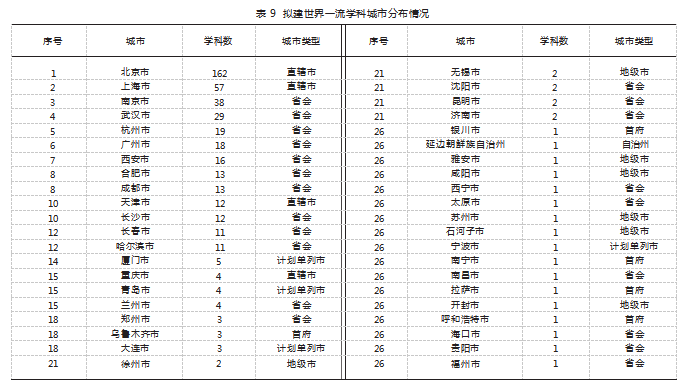

(二)拟建世界一流学科城市分布

如表 9 所示,北京、上海两个直辖市位于前两位。入选世界一流学科数超过 10 个的城市分别如下:北 京市、上海市、南京市、武汉市、杭州市、广州市、西安 市、合肥市、成都市、天津市、长沙市、长春市、哈尔滨 市(这些城市也是目前我国高等教育优质资源集中的 地方)。省会城市仅石家庄无拟建世界一流学科。

五 、 我国 一流学科的发展建议

(一)建立动态调整机制,激发学科内在驱动力

基于我国一流学科发展的需要,有必要引入竞争 机制 ,通过评选具有代表性的先进单位或先进个人, 以激发学科内部的竞争意识和创新动力 。具体而言, 要通过激励学科内部各个单位和个人积极探索新的 研究方向与方法,从而推动我国一流学科的发展[7];推 行绩效考核制度,即通过对学科内部各个单位和个人 的绩效进行评估与排名,以激励学科内部各个单位和 个人的工作积极性与创新动力,进而为我国一流学科 发展提供人力支撑[8] 。同时,借此促进学科内部各个单 位和个人的工作质量与水平的提高,从而推动我国一 流学科整体的发展 。在此基础上,要通过与国际先进 学科建立合作关系和交流合作,学习先进的研究思路 和方法 ,进而激发学科内部的创新动力和发展动力。 由此,促进学科内部的国际化水平的提高,从而推动 我国一流学科的发展[9]。在这一过程中,还要鼓励跨学 科合作 ,通过与其他学科建立合作关系和交流合作, 引进新的研究思路和方法,激发学科内部的创新动力 和发展动力,最终实现我国一流学科发展。

(二)以需求为导向,进行一流学科规划

以需求为导向进行一流学科规划需要从人才培 养、师资队伍建设、研究和科研平台建设、国际化发 展等多个方面入手,根据社会和经济发展及学生、教 师的需求,制定相应的规划方案,提高学科的教学和 研究水平 , 进而为社会和经济发展提供高质量的人 才与技术支撑[10] 。首先要进行需求调研,即对接国家 战略需要,对口地方经济发展需求,结合学生、教师 对该学科的需求和期望,进行分析研究 。通过调研可 了解学科的发展方向和重点 , 从而为规划一流学科 提供依据 。具体而言,可根据需求调研结果,制定人 才培养方案,明确培养目标和培养方向;结合实际需 求,开设相关专业或方向,培养符合市场需求的高素 质人才;与企业或研究机构建立合作关系,开展实践 教学和科研合作,提高学生的实践能力和创新能力; 制定师资队伍建设方案 , 引进和培养一批高水平的 教师和研究人员,提高学科的教学与研究水平;建设 一流的研究和科研平台,为学科发展提供支撑;建立 实验室、研究中心、联合研究机构等,提高学科的研 究水平和影响力;加强与企业或研究机构的合作,开 展产学研合作,提高学科的应用水平,并推进学科的 国际化发展;与国际先进学科建立合作关系和交流 合作,引进先进的研究思路和方法,提高学科的国际 影响力和竞争力 。如此,方可建成世界一流学科,培 养与时俱进的一流人才 , 进而促进我国经济社会和 科技水平的持续发展。

(三)根据学科现状,围绕世界一流学科进行定位

在世界一流学科建设的名单中,北京大学入选了 41 个学科, 是否入选的 41 个学科的发展目标都是建 成世界一流学科呢?对于一所高校而言,显然是不可 能的 。因此,高校在世界一流学科建设中,首先应对本 校的学科现状进行合理的分析和定位,然后再有针对 性地加以实施 。例如,南京航空航天大学的学科发展 定位是“建设优势突出、特色鲜明的一流工科,理工结 合,多学科协调发展”,即建设航空、航天、民航特色鲜 明的高水平研究型大学;苏州大学依托长三角地区雄 厚的经济实力及优越的人文、地域条件,要努力将学 校建成“人民满意,国际认可,世界尊重”的国内一流、 国际知名高水平研究型大学。针对世界一流学科进行 定位 , 需要充分考虑各学科的发展态势和未来趋势, 结合学校自身的实际情况与优势,制定出符合实际的 目标和战略,如此才能不断提升学校整体竞争力和国际影响力。

(四)立足特色学科,打造优势学科群

在入选世界一流学科的 140 所高校中,大多是特 色鲜明的高校,如中央财经大学(应用经济学)、北京 体育大学(体育学)、中央民族大学(民族学)、中国政 法大学(法学)、上海海洋大学(水产)、南京中医药大 学(中药学)等 。当然,其入选的也都是本校的特色学 科 。对于此类高校而言,应围绕特色学科,搭建“ 高 原”学科群,建设一流学科 。例如,南京中医药大学可 以中药学学科为核心学科 、 以中医学和药学等学科 为重点支撑和协同发展学科的中药学学科群 , 依托 本学科群,药理学与毒理学、临床医学 2 个学科已进 入 ESI 全球前 1%。

六 、 结语

本文通过对我国高校世界 一 流学科的计量分 析,探究了一流学科的分布特征和现状,并提出了相 应的发展建议 。具体而言,理工类学科在我国高校中 占据着主导地位,多分布在东部地区 。通过本文的研 究 , 希望能够为我国一流学科的发展提供一定的参 考意见和借鉴经验 , 进而促进我国高等教育事业的 健康发展。

参考文献 :

[1] 李燕.世界一流学科评价及建设研究[D].北京:中国科学技术大 学,2018.

[2] 教育部 财政部 国家发展改革委关于公布世界一流大学和一流 学科建设高校及建设学科名单的通知[EB/OL].(2017-09-21)[2023- 02-04].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201709/t20170921_ 314942.html.

[3] 授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录(2011 年颁 布 ) [EB/OL]. (2011 -03 -22) [2023 -02 -04].https://yjsy.ujs.edu.cn/info/ 1766/14575.htm.

[4] 国务院学位委员会 教育部关于设置“交叉学科”门类、“集成电 路科学与工程”和“ 国家安全学”一 级学科的通知[EB/OL].(2020 - 12-30)[2023-02-04].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/yjss_xwgl/xwgl_ xwsy/202101/t20210113_509633.html.

[5] 张磊,吴素华. 中国特色“双一流”建设评价体系的构建[J].北京教 育(高教),2018(增刊 1):24-27.

[6] 杨家福,谢彦明,王佳.“双一流”入选高校和学科数据透视[J].现 代教育管理,2019(2):32-36.

[7] 王骥,许文静.共同治理视野下的行业特色高校一流学科建设:基 于案例的探索性研究[J].研究生教育研究,2023(3):91-97.

[8] 巫芯宇,商润泽 . 以学科建设赋能我国高校发展研究:基于对 43 所高校一流学科建设方案的共现频谱分析[J].西南师范大学学报 (自然科学版),2023.48(5):102-110.

[9] 别敦荣,周奕.论加快建设中国特色世界 一 流的大学和优势学 科[J].中国高教研究,2023(4):19-24.

[10] 崔育宝,李金龙,张淑林.“双一流”建设动态调整机制的运行逻 辑、实践偏差与优化策略[J].中国高教研究,2023(3):50-55.