基于CIPP评价模式的课后服务评价指标体系构建论文

2023-08-22 08:58:42 来源: 作者:xiaodi

摘要:课后服务是义务教育的重要组成部分,然而目前对课后服务的评价研究存在缺失。本文将CIPP评价模式与课后服务相结合,构建较为全面的课后服务评价指标体系。通过对CIPP评价模式与课后服务评价指标体系的构建原则进行分析,

摘要:课后服务是义务教育的重要组成部分,然而目前对课后服务的评价研究存在缺失。本文将CIPP评价模式与课后服务相结合,构建较为全面的课后服务评价指标体系。通过对CIPP评价模式与课后服务评价指标体系的构建原则进行分析,结合安全托管、作业辅导、课程开设三大课后服务模块与背景、输入、过程、结果四大评价维度,构建专业的课后服务评价指标体系,提供具体的评价指标并说明该评价体系的应用方法。

关键词:课后服务;CIPP评价模式;指标体系构建

由于社会结构变迁以及与之相应的教育改革发展不协调,我国中小学“三点半”难题日益突出。为了解决这一问题,满足家长相关诉求并保证学生合理权益,“课后服务”政策应运而生。2017年2月,教育部办公厅印发《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》,首次对中小学课后服务的实施主体、目标、内容、原则等方面提出了具体要求。2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,进一步强调要完善课后服务的配套措施和保障机制,提高课后服务水平,满足学生的多样化需求。

我国中小学课后服务兴起时间不长,且仍在不断地探索与发展中,因此针对课后服务的相关研究较少,且主要集中在课后服务的政策解读、课后服务现状与对策的研究以及课后服务的国内外比较研究方面,针对课后服务评价方面的权威研究较为匮乏。如何通过课后服务评价结果来进一步提升课后服务质量,是目前研究的重中之重。因此,本研究基于CIPP模式,构建课后服务评价指标体系,以期推动课后服务的理论研究与实践发展。

一、CIPP评价模式

CIPP(Context,Input,Process,Product)评价模式包括四个维度,分别是背景、投入、过程和结果。该模式由美国学者斯塔弗尔比姆(Stufflebeam,D.L.)于20世纪70年代提出,是教育领域应用最广泛的评估模式之一。CIPP评价模式认为,评价的内涵是“描述、获取、提供和应用有关某些目标、设计、实施和结果的优点与价值的描述性和判断性信息,以指导改进的过程”。该模型被定义为指导计划、项目、人员、产品和评估系统评价的综合框架。其以决策为导向,通过对评价主体的决策进行评判,并收集有关每个替代决策的相对利弊的充分信息,以使决策者能够根据做出最佳判断。

背景评价是定义与计划有关的环境,是对所在环境的需求、资源、问题和机会的评价,其实质是对目标需求的诊断性评价;投入评价是在背景评价的基础上,判断其为达成目标而进行的资源输入情况如何,包括输入的材料、时间、资源等,其实质是对投入资源的诊断性评价;过程评价是方案实施过程中监督与反馈,其实质是一种形成性评价;结果评价是对整个方案实施效果的评价,重点在于评判是否达成最初目标,是否产出相应成果,根据最后的结果达成情况来相应的完善整个方案,其实质是一种总结性评价。

CIPP评价模型是灵活和规范的。正如其最核心的理念“评价最重要的目的不是证明,而是改进”所示,进行CIPP评价得到的最终成果有以下两点:一是改进,意味着在方案结束时完成以总结性评价为导向的评估,以指导新计划的实施或增强现有计划。二是问责制,这意味着在方案实施期间进行形成性评价,对每个维度、每个负责人存在的问题进行详细的分析,以找到问题的来源并进行优化完善。

二、课后服务评价指标体系构建原则

课后服务评价指标体系的建立是改进课后服务问题,促进课后服务发展的基础。但是就目前的研究状况来看,课后服务评价存在评价内容不全面、评价标准缺失、评价维度缺失等问题。具体来看,目前的课后服务评价还是以学生是否被“安全托管”为主,开展的课后服务相关课程评价研究也仅限于课后体育活动的评价研究,在实践中仍存在仅用简单教学评价指标来测评课后服务效果的误区。

为建设科学、全面的课后服务评价指标体系,加强对课后服务的监管力度,满足课后服务的发展需求,需遵循以下四点原则。

1.全面评价原则

“课后服务”由“课后托管”发展而来,其最初是为了解决“三点半”难题,为学生提供放学后看管,其目标是以学生安全为主。但随着教育理念的发展以及“双减”政策的提出,现在的课后服务已经不单单以看管学生,保护学生安全为目标。课后服务中增添了作业辅导与特色课程开设等内容,通过作业辅导减轻学生回家后的负担,通过特色课程助力素质教育,助力学生全方位素养提升。因此,在课后服务的评价过程中,要注重这三个维度评价的结合,保证课后服务全方位的质量提升。

2.形成性评价与总结性评价结合原则

课后服务评价的目的不只是得到评价结果,更重要的是根据评价结果进行改进与发展,因此形成性评价的重要性不言而喻。例如,对特色课程进行形成性评价,能够发现教学过程中存在的问题,结合总结性评价中学生的学习效果,帮助教师进一步优化课程设计,提升学习质量。CIPP评价模式能完美契合了这一原则,其不仅包含了“过程”这一形成性评价和“结果”这一总结性评价,也包含着“背景”和“投入”的诊断性评价。因此,将CIPP模式应用至课后服务评价当中,能很好地落实这一原则。

3.评价主体多元化原则

参与课后服务的主体应包括教育局、学校、教师、学生、家长等多个层面,保证各维度评价的全面性与客观性。同时,各个主体通过自己的立场与标准进行评价,能够提供多元视角下的评价结果,进一步提升评价的有效性,通过评价结果之间的相互验证,减少因主观评价所带来的误差。通过教育局与学校层面进行课后服务的宏观评价,为课后服务的整个建设体系与实施流程提供建设性意见。通过教师、学生与家长层面进行课后服务的微观评价,为课后服务的具体实施情况提供操作性意见。

4.定量与定性相结合原则

课后服务的评价维度很多,应用定量评价并不能全面覆盖各个维度,因此需要一定的定性评价作为补充,进行定性评价与定量评价的有机结合。具体来说,课后服务的师资配备数量、场地提供情况等可以进行定量评价,而特色课程设置的目标与学生发展要求的契合度以及学生对课后评价的满意度等维度则需要定性评价。因此,在进行课后服务评价时,要注意定量评价与定性评价在不同维度上的不同作用,两种评价相辅相成,才能保证最终评价结果的完整性和客观性。

三、基于CIPP模式的课后服务评价指标体系

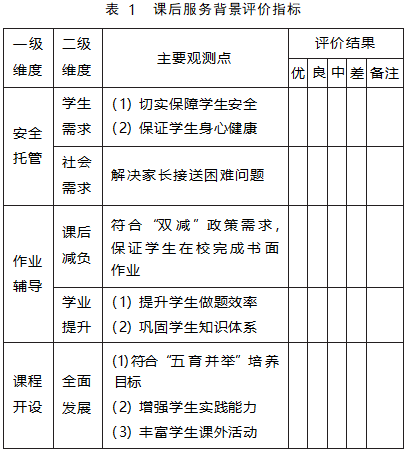

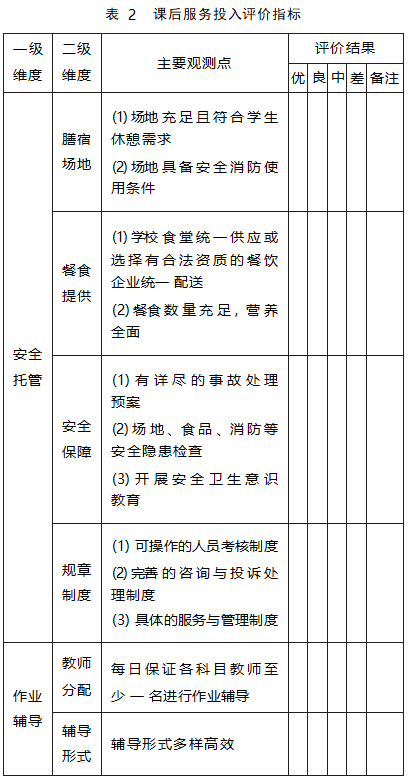

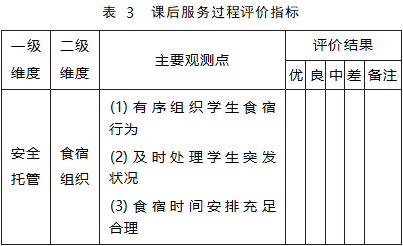

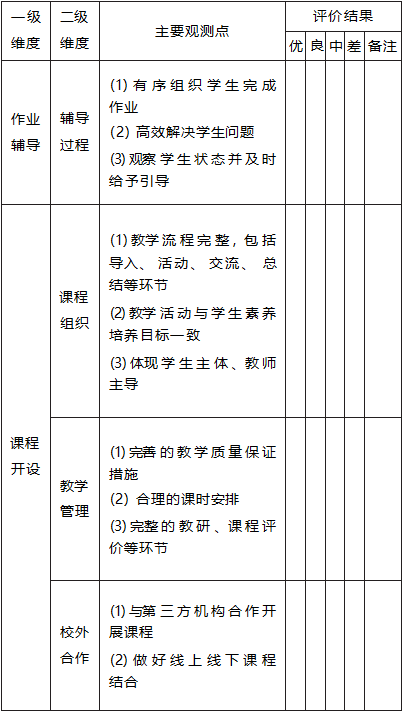

构建课后服务主要包括安全托管、作业辅导、课程开设三部分内容,因此,应对这三部分内容分别进行背景、投入、过程以及结果评价,构建整体的评价指标体系。具体来说,整个体系分为背景、投入、过程及结果评价四大部分,每个部分均包含安全托管、作业辅导和课程开设三个一级维度。根据具体需求,并参考课后服务评价相关研究结果,构建出完整的课后服务评价指标体系。每个一级维度下细分为若干个二级维度,每个二级维度下均包含相应的主要观测点。其中,评价结果是对二级维度的最终评价,观测点作为评价的参考用。每个维度分“优”“良”“中”“差”四个等级,且可以在最后的“备注”一栏中填写课后服务在该维度的具体不足之处。

1.背景评价

背景评价的重点是课后服务目标的确定。只有确定了目标,才能确定整个课后服务的规划方向,确定投入哪些资源,规划何种教学活动。课后服务的目标除了保证学生的安全、解决“三点半”难题之外,还要通过作业辅导来完成课后减负与学业提升,并通过多样化的课后服务课程促进学生的全面发展。因此,在背景评价中,在3个一级维度下设置5个二级维度以及9个主要观测点(见表1)。课后服务的背景评价是一种宏观评价,体现在对课后服务整体目标的把控,主要由教育局与学校完成相关评价工作。

2.投入评价

课后服务的一切活动都经由学校组织,因此学校对于资源的投入情况是影响课后服务质量的重要因素,也是其质量的基本保障。资源投入包括硬件资源(如场地、器材)和软件资源(如规章制度、课程体系)两类,在安全保障、作业辅导及课程开设活动中,分别要投入不同种类的资源。在投入评价中,在3个一级维度下设置10个二级维度以及22个主要观测点(见表2)。课后服务的投入评价也是一种宏观评价,体现在对课后服务整体资源投入的把控,主要由教育局与学校完成相关评价工作。

3.过程评价

以目标为导向,充分利用投入资源,开展课后服务相关工作,并对工作的过程进行形成性评价,强调对服务的管理与监督。对课后服务进行过程评价,目的是针对性地发现工作中存在的问题,并进行及时的反馈与改进。在过程评价中,在3个一级维度下设置5个二级维度以及14个主要观测点(见表3)。课后服务的过程评价是一种微观评价,体现在对课后服务具体环节具体工作的针对性考量,主要由教师与相关管理者完成相关评价工作。

4.结果评价

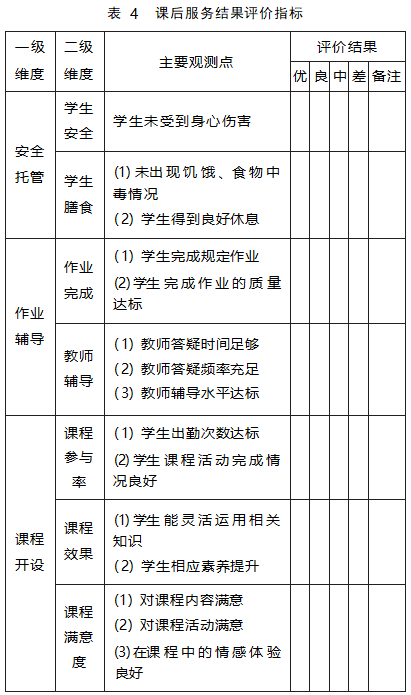

目标的确定、资源的投入以及过程的进行都是为了得到良好的结果。通过最终的结果评价,能够确定现行的课后服务方案是否合理,能否继续运用或扩大推广,是否达到相关政策要求。课后服务中重点的结果评价指标包括学生的安全状况、作业完成结果以及课程参与效果等。在结果评价中,在3个一级维度下设置7个二级维度以及15个主要观测点(见表4)。课后服务的结果评价是一种微观评价,体现在对课后服务具体成效的评判,主要由学生和家长完成相关评价工作。

四、结语

基于CIPP评价模式的课后服务评价指标体系的构建,有助于课后服务工作全方位的提升。该评价体系体现了全方面、多主体、多方式的构建原则。对整个课后服务过程,即背景目标、资源投入、实施过程与结果效能进行全方位的评价指标构建,并为每类评价主体分配了适宜的评价内容,保证评价结果的有效性。形成性与总结性评价结合,定性与定量评价相互辅佐,使评价体系的科学性与丰富性大大提升。同时,将课后服务工作细化为安全托管、作业辅导与课程开设三大维度,并针对每个维度进行评价指标构建,有助于课后服务工作的全面发展与针对性改进,实现“以评促改”的目的,为课后服务工作的进一步发展提供更为科学的理论基础。

参考文献

[1]李醒东,赵伟春,陈蕊蕊.对义务教育阶段学生课后服务的再思考[J].中国教育学刊,2020(11):61-65,91.

[2]谢媔媔.小学课后服务质量评价指标体系构建研究[D].重庆:西南大学,2020.

[3]刘宇佳.我国小学“三点半难题”的现状、问题及治理[J].当代教育论坛,2018(02):16-22.

[4]李醒东,赵伟春,陈蕊蕊.对义务教育阶段学生课后服务的再思考[J].中国教育学刊,2020(11):61-65,91.

[5]秦理想,李圆.中小学课后服务研究的现状与展望[J].成都师范学院学报,2022,38(7):1-7.

[6]肖远军.CIPP教育评价模式探析[J].教育科学,203(3):42-45.

[7]Hakan Tuna,Melek Başdal.Curiculum evaluation of tourism undergraduateprogramsinTurkey:A CIPPmodel-based framework[J].Journal of Hospitality,Leisure,Sport&Tourism Education,2021,29,100324.

[8]马玲玲.基于CIPP模型构建综合实践活动课程评价指标体系[J].教学与管理,2020(9):115-118.

[9]胡晓晖,韩芳,董大奎.基于CIPP模式的高职专业教学质量评价指标体系构建研究[J].中国职业技术教育,2015(3):27-31.

[10]ArnieG.Dizon.HistoricaldevelopmentofCIPP as a curiculum evaluationmodel[J].HistoryofEducation,2022.[11]纪元,孙百才.“双减”政策下中小学校课后服务的诉求、难点与突破[J].教育理论与实践,2022,42(26):18-21.