中职语文课程思政教学与融媒体技术的隐性融合论文

2023-07-20 14:07:59 来源: 作者:xieshijia

摘要:文章从融合之源——厚植文本,开展品性专题教学;融合之根—厚植文化,文脉相传;融合之形—厚植融媒体,注重可视化学习三个方面论述了中职语文课程思政教学与融媒体技术的隐性融合。

摘要:文章从融合之源——厚植文本,开展品性专题教学;融合之根—厚植文化,文脉相传;融合之形—厚植融媒体,注重可视化学习三个方面论述了中职语文课程思政教学与融媒体技术的隐性融合。

关键词:课程思政;融媒体技术;语文课程;中职

中职语文课程思政教学与融媒体技术的隐性融合是在时代背景及学科变革之下的一次跨界融合尝试。它顺应了教育信息化的时代背景、新兴融媒体技术的发展趋势及语文学科核心素养的要求。它尝试打破语文学科边界,并进行跨界融合,以顺应教育信息化发展之下信息技术与学科教学深度融合的发展趋势。它是在大时代背景之下进行的试错性、实践性、研究性的融合探索。

隐性融合强调的是尊重学科本位特色,而不是大喊口号,将语文课变成思想政治教育课。三者的隐性融合之源为文本,融合之根为文化,融合之形依托于融媒体技术的支持。满足学生多元化的学习需求和促进身心健康成长是中职语文课程思政教学与融媒体技术隐性融合的初心,在此过程中,多样化融媒体技术的选择搭配是外部技术支持,隐性融合的品性专题学习的内容开发是内核,重视学生具体品性能力点的培养是实现途径。换言之,中职语文课程既要基于学情开发设计合适的教学内容,也要在职业教育之下实现自己准确的定位和发展。

一、融合之源——厚植文本,开展品性专题教学

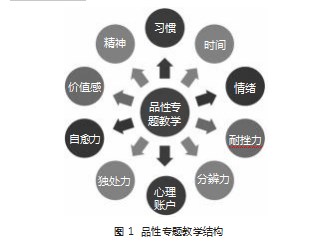

中职语文课程思政教学与融媒体技术隐性融合的根源为品性专题教学的文本学习。语文学科人文性、工具性及育人特点的融合是中职语文课程教学当前要重点解决的融合性问题。中职语文教学既要考虑学生的升学需求,也要重视语文学科的本位特色及核心素养,还要有益于学生的成长,达到学科育人目标。可见在接受知识型或更加多元型的语文课程教学之前,中职学生进行习惯、品性等育人方面的学习有一定的必要性。学生历经中考挫折后,进入了中职,这是其品性重塑的关键阶段。《中等职业学校语文课程标准(2020年版)》(以下简称“新课标”)指出,“明确学生学习该学科课程后应形成的正确价值观念、必备品格和关键能力”[1]。中职语文教学将知识学习与品性学习并行,基于此,专题内容素材应紧跟时代发展,即教师要选取时政最新的素材融入课堂。专题融合的核心点在于从学生目前迫切需要解决的相关品性问题入手。“品性是指人的整体精神面貌和各种心理特征的总和。从品性结构看,主要包括价值倾向性、品性特征和自我意识等。”[2]中职语文课程思政教学与融媒体技术隐性融合的品性学习专题教学共计10个专题。基于学情调查及实际教学情况,笔者发现学生在日常学习生活中,缺少时间管理意识,未能形成良好的学习习惯,各项能力也有所欠缺。程红兵在《程红兵与语文人格教育》一书中指出:“语文教学要传授语文知识,培养语文能力,但更为重要的是应培养学生的健康人格。”[3]基于此,10个品性专题教学的能力点主要如下:时间管理、习惯养成、情绪控制、耐挫力、分辨力、心理账户、独处力、自愈力、价值感及精神的培养,如图1所示。

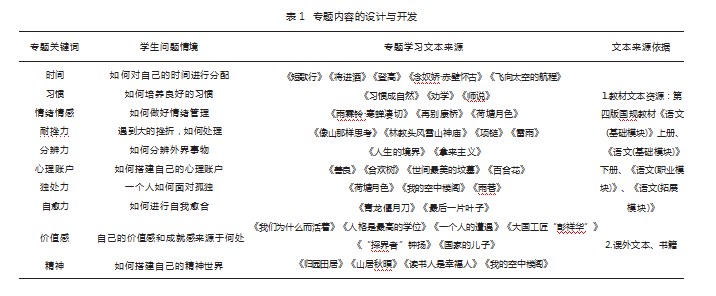

融合专题教学根植于文本,并围绕学生学习能力需求点,将好的文本资源进行整合,使得教学内容丰富、教学视角多元。其中,时间、习惯、情绪情感的专题重视学习方法的学习。基于课内外文本阅读的活动课堂形式,耐挫力、分辨力、心理账户、独处力及自愈力为学生能力点的培养,价值感与精神为学生内在性灵的深层次启发。具体专题内容的设计与开发如表1所示。

简而言之,品性专题设计由中职生问题情境、丰富的文本阅读和课外方法辅助三部分构成。在已有学习资源的基础上,品性专题教学设计的初衷如下:围绕学生实际所需的能力点,进行拓展性能力点补充,让学生除了能进行知识性的语文学习,还能在语文课堂中汲取学习方法及习惯的养分,激活内在思维,实现双向课堂互助,体悟心流的涌动。

二、融合之根——厚植文化,文脉相传

中职语文课程思政教学与融媒体技术的隐性融合有其丰富的理论基础“土壤”,如系统理论、能力本位、知识可视化、符号理论、庞蒂的具身认知理论、斯普朗格的职业陶冶理论等[4]。但是隐性融合最重要的根系是本土文化。斯普朗格的职业陶冶论认为:“教育要唤醒学生内在的人格心灵,汲取和吸收文化,重视职业教育中学生心灵和文化素质的培养。”[5]语文教学也是如此。中职语文课程思政教学与融媒体技术的隐性融合要立足我国文化的学习与发展,以文化为土壤,以文本为根系,从而实现文脉传承。

新课标中的基础模块新增了中国革命传统作品选读和社会主义先进文化作品选读专题,职业模块新增了劳模精神工匠精神作品研读专题。中国优秀古代诗文学习篇目推荐了30首古诗词、20篇文言文。在以上专题的文化学习课时方面,共计99课时,它占据了总课时的1/2。由此可见,文化在中职语文教学中的重要性。基于此,品性专题融合过程中要兼顾学生的学习需求和新课标的要求。即教师要在文字体认阅读过程中,渗透文化素养教育。

以“时间”专题的品性教学为例,该专题内容根植于中国诗词文化土壤。该专题可采用“文化+文本+情境+方法”的教学模式,以丰富语文课的教学内容。教师要引导学生感知诗词中凝练的语词、充沛的情感,以及丰富的想象,进而感知中国文人在诗词中对时间的思考。

学生已学过的诗词《短歌行》《登高》《将进酒》《念奴娇·赤壁怀古》都有感时伤逝的情感表达。感时伤逝、壮志难酬是这些诗词里共有的对于时间的感叹。教师可以诗词中出现的共同问题为引,激发学生对于时间问题的关注。例如,国规教材中,新闻《飞向天空的航程》向学生呈现了23年航天梦的追逐;散文《跨越百年的美丽》体现了居里夫人跨越百年时间的魅力;小说《青龙偃月刀》介绍了身怀绝技的剃匠师父在行将没落的行业里对时间、技艺和顾客的坚守。在中国文化根基之下,学生可以感知不同时代的不同文本类型对待时间的态度,进而形成多元的观察视野。

基于中职学生的学习情境、生活情境,以及学生对于时间管理的困惑,“时间”专题能力点设计如下:通过本专题学习,能够掌握时间管理规划的基本方法;基于课外时间管理书籍的补充,能够掌握相关知识,如时间任务清单、事件分级、专注、二八定律等。补充部分是由中职学生的实际学情所决定的,中职学生每天课余时间加自主晚自习时间达4个小时,其在管理这些业余时间的时候往往会出现困惑,而通过“时间”专题的学习,学生能正确认识时间,并有意识地合理规划时间。

语文品性专题教学实践既重视内部性灵的塑造,也重视在外部时代环境下动态的认知学习和方法学习,做到了课堂内外联动、知行相助,如此可将文本的养分融入学生内心,进而转化为成长的养分。

三、融合之形——厚植融媒体,注重可视化学习

目前,融媒体的主要应用领域为传媒媒体、党政建设平台、国家官方新媒体宣传、春晚大型舞台等。融媒体时代背景之下,新媒体、自媒体、广播、电视、互联网、短视频等多种新兴媒体或技术都可以进行高效的融合。融媒体技术是新兴的融合体技术,适用于中职语文课程教学的融媒体技术主要有5G融媒体平台(央视频、云听、学习强国)、短视频、VR技术、依托融媒体技术的活页式教材等。

传统的信息技术与教学的融合大多停留于将单一的信息化手段合理运用到课堂教学的课前、课中与课后。而借助融媒体技术,秉承“一切新兴皆可融”的跨媒介思想,可打破中职语文课程与课程思政的边界,不再局限于已有课文和思政要素的结合,而是基于学生实际需求融合一切相关的教学资源和思政元素。因此,融媒体技术与两者的深度融合不仅仅体现为技术上的助力,还体现在对于整个课程理念的影响上,即“一切合适有关皆可融”。

(一)以“1分钟短视频”丰富可视化教学资源

10个品性专题内容与学生日常生活息息相关,故为了更好地实施教学,教师可以挑选短视频技术融入课程教学。短视频内容具有内容精简、传播方便、体验丰富、可视化传达等多种优点。

针对专题教学内容,教师可以开发“1分钟短视频”系列资源。短视频内容可以分为知识型、活动型、展示型三种类型。开展专题学习活动之前,教师可利用短视频快速调动学生对于已学内容的印象。另外,基于学生视觉性的特征,教师也可以让学生参与短视频制作,并进行成果交流分享。

以“精神”专题教学为例,课内文本如诗歌《归园田居》和《山居秋暝》、议论文《读书人是幸福人》、散文《我的空中楼阁》都描绘了不同的人文精神世界。为了更好地帮助学生理解不同文本传递的内容,教学中教师可以借助“1分钟短视频”对此项内容进行简要的知识性介绍。如陶渊明笔下的田园与个人精神归属密切关联;王维笔下的山水与人和谐统一;谢冕笔下的读书人自有独特的精神世界;李乐薇笔下的空中楼阁表现了文人对于自由的精神向往。虽然作者都有对于精神世界的表达,但是各自对于人生的领悟有所不同。基于此,教师可以通过短视频进行可视化传达,引导学生思考相关问题,如“自己是否有精神向往?”“所向往的精神世界与所学的有何不同?”等,而学生可以用他们自己的方式来表达自己的精神向往。

教师对教学内容的选取要围绕学生面临的实际问题。国规教材之中,诗词、议论文、散文等多种文学体裁均有论述人的精神世界的篇目。对此,教师可基于体验式互动教学,引导学生感知精神世界里的“诗意地栖居”[6]。基于此,技术支持可辅助课堂教学引导学生向内生长,在学生心底埋下启发的种子,实现立德树人的根本任务,进而更好地实现中职语文课程思政教学与融媒体技术的隐性融合。

(二)以VR技术强化学习情境体验

VR技术可以为学生学习带来视听盛宴,进而丰富学习情境。VR技术在语文教学中的应用应侧重于沉浸式情境创设,以及人机交互[7]。

以“校园生活”的微写作教学为例,基于VR全景漫游技术,学生可在具体的校园情境漫游之中,深入细致地观察对象,这样更容易对活动中感知的内容进行精准的语言表达。以往常规的写作教学采用的方法是实景观察。而VR技术的介入,将实景集成于全景漫游的设计之中。此类设计具有重复性观看、随时性获取等多项优势。学生在课堂上可以针对想看的实景进行重复性的细致观看,也可以在自己需要观察的时候随时提取学习资源。

此外,VR技术在语文诗词教学中的应用较为丰富。以“情绪情感”专题教学内容为例,围绕“情绪情感”的关键词,这一专题旨在将散文与诗词进行融合性教学。写景散文《荷塘月色》背后传递了写作者的心理情绪波动;诗词《雨铃霖·寒蝉凄切》与《再别康桥》共同表达了送别的情感与不舍。在此类专题教学中,文字所描绘的环境与美景是VR技术应用的切入口。因为诗词教学中有一些特有的意象和意境内容,而VR技术的融入可以针对教学中的具体需求进行针对性开发。在品性专题教学中,VR技术的融入是为了更好地帮助学生进入沉浸式学习,并在可见的语言环境中不断提升自己的语言实践能力。

(三)以媒介融合促进跨媒介阅读与交流

新课标中基础模块专题8“跨媒介文化与交流”更适合于专题教学。学生需要观察、分辨众多媒介信息中的语言特点,提高信息获取、筛选、提炼及整合的能力。实际生活中,学生通过短视频平台、微信订阅号、新闻网页、新媒体传播等多个信息渠道获得了许多鲜活的生活素材,接触的信息十分繁杂,因此需要培养分辨信息的能力。

以品性专题教学中的“价值感”专题教学为例,教材内容与学生实际生活的时代有一段距离,且学生处于信息迅速更送的时代。在实际教学中,教师如果只是依靠教材内容,课堂教学就容易陷入单一枯燥的状态。而借助融媒体时代之下的新媒体阅读、跨媒介阅读、短视频阅读等多种获取信息的方式,学生对于专题内容的学习会更加深入。其中,跨媒介阅读的载体包括图片、视频、文本等[8]。在“价值感”专题教学中,学生能从不同文本中习得中国工匠的价值感追求,而跨媒介阅读则可以引导学生更多关注实际生活情境中不同人群的不同价值追求,从而更早地确定自己的人生追求。

(四)以5G融媒体学习平台丰富学习资源库

官方的5G融媒体平台主要有央视频、云听、学习强国等。国家首个5G融媒体平台央视频于2019年上线。央视频有时事、体育、影视等共计22个专栏,内容广泛,且以短视频的形式为主。云听于2020年上线,它以音频形式传播,内容涵盖党建、评书、文化、国茶、社会、教育等共计26个频道栏目。

5G融媒体平台可以为语文课堂教学提供合适的音视频素材。教材内群文阅读的课文与学生所处的时代相距甚远,对此,教师可运用5G融媒体平台为课堂提供最新的时事案例,并将当下鲜活的案例与课文专题学习内容相联系。以“价值感”专题教学为例,课内的《大国工匠“彭祥华”》《“探界者”钟扬》《国家的儿子》均以长篇文字的形式呈现于学生眼前,故学生学习时会存在阅读倦怠。而相较于文字而言,通过引入5G融媒体平台中的同类型的短视频及音频故事,学生的学习兴趣将获得极大提升,课堂教学的内容广度与深度也能被有效拓展。基于可视化阅读,将5G融媒体平台融入教学,可帮助学生开阔视野。基于此,回归文字之后的群文阅读教学也会更有效。

据上所述,融媒体技术整合了纸媒与新媒体所有相关联的信息资源,内容涵盖了广播、VR、短视频、微课、新闻播报等,基于此,融媒体平台就成为移动的学习资料库。专题教学中,融媒体技术可以优化可视化教与学。融合之形主要表现如下:一是以知识型、活动型、展示型的“1分钟短视频”技术丰富可视化教学资源;二是以VR技术丰富学生在学习情景中的体验;三是以媒介融合丰富跨媒介阅读与交流的形式;四是以5G融媒体平台丰富学习资源库。

总之,中职语文课程思政教学与融媒体技术的隐性融合是在大时代背景之下进行的具有试错性、实践性与研究性特点的隐性融合探索。在课程思政视域之下,它厚植于文本与文化,依托国规教材及融媒体技术,开发设计了10个融合性的品性成长专题教学内容。在技术融合方面,以多元化的“1分钟短视频”丰富教学资源,以VR技术增强学习情境体验,以媒介的融合促进跨媒介阅读与交流,以5G融媒体平台丰富学习资源库。

融合后的品性专题教学内容关注唤醒学生内在的潜能。《论语》指出:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”[9]卡尔·雅思贝尔斯也在《什么是教育》中指出:“教育首先是一个精神成长的过程,其次才是科学获知的过程。”[10]中职语文课程思政教学与融媒体技术的隐性融合所开发的品性专题教学旨在为学生提供课堂知识与学习方法的养分,培养学生核心品性能力,激活学生的内在思维,引导学生体悟心流的涌动,最终实现课堂效果的提升。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.中等职业学校语文课程标准(2020年版)[M].北京:高等教育出版社,2020:2.

[2]殷世东.课堂育人的文化品性研究[D].重庆:西南大学,2016.

[3]程红兵.程红兵与语文人格教育[M].北京:北京师范大学出版社,2015.

[4]严立,王芳,钱冬明.数字教材编制中的知识可视化问题研究[J].课程.教材.教法,2022,42(10):91-96.

[5]何萍.斯普朗格的生活形式的文化哲学[J].社会科学家,2015(2):20-26.

[6]海德格尔.人,诗意地栖居[M].部元宝,译.北京:北京时代华文书局,2017:244.

[7]蔡苏,焦新月,宋伯钧.打开教育的另一扇门:教育元宇宙的应用、挑战与展望[J].现代教育技术,2022,32(1):19.

[8]韩玉.高中语文“跨媒介阅读与交流”教学研究[D].沈阳:沈阳师范大学,2019.

[9]钱穆.论语新解[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2002:121.

[10]卡尔·雅思贝尔斯.什么是教育[M].童可依,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2021:30.