新工科背景下教学方法研究领域的热点与展望论文

2024-06-03 17:27:12 来源: 作者:xujingjing

摘要:文章基于文献计量学的角度,在权威数据库中国知网(CNKI)通过关键词检索得到1 689篇文献,采用构建知识图谱的方法,选取Citespace软件对教学方法相关文献的演替路径与发展趋势进行可视化分析与研究展望的推测,并基于当前聚焦六大核心模块融合新工科理念的应用型课程的研究热点,提出了新工科背景下教学方法的实践进度和未来展望。

摘要:文章基于文献计量学的角度,在权威数据库中国知网(CNKI)通过关键词检索得到1 689篇文献,采用构建知识图谱的方法,选取Citespace软件对教学方法相关文献的演替路径与发展趋势进行可视化分析与研究展望的推测,并基于当前聚焦六大核心模块融合新工科理念的应用型课程的研究热点,提出了新工科背景下教学方法的实践进度和未来展望。

关键词:教学方法;新工科;文献计量学

随着全球社会的快速发展和科技的不断进步,新工科教育作为推动高等教育创新的重要方向,日益成为教育界和产业界密切关注的焦点。新工科教育的核心特点在于强调工程学科与其他学科的融合,旨在培养广泛涉猎不同知识和技能,全面发展的工程人才[1],以应对未来社会复杂多变的挑战。然而,实践和推广新工科教育仍然面临诸多挑战与困难。

教学方法的研究在新工科背景下显得尤为紧迫与必要[2]。当前,新工科背景下教学方法的改革日益增多,包括成果导出教学理念(OBE)、问题驱动教学(PBL)、混合式教学模式、学生为中心教学等[3]。新工科背景下教学方法的改革与变迁,旨在为学生提供更具针对性和灵活性的学习体验,将他们培养成具备创新能力的全面发展的综合型工程人才。然而在新工科背景下,教学方法呈现出多样化和种类繁多的现状。这些教学方法的特点、内涵及应用场景尚未清晰,在一定程度上干扰了教育者的选择。

深入研究新工科背景下教学方法的热点问题与发展趋势,对于推动教育改革、培养更多具有全球竞争力和综合能力的优秀工程人才具有重要意义。因此,本文利用文献计量学软件,从多个维度深入探讨新工科与教学方法的关联、教学方法的演替与特点等问题,旨在推动新工科背景下教学方法的创新与发展,培养出更多具有全球竞争力和综合能力的优秀工程人才,进而助力国家创新发展,推动社会进步。

一、教学数据收集与研究方法

(一)数据来源

本研究选取的数据来源于权威数据库中国知网(CNKI),检索的关键词以“新工科”“启发式教学”“传统教学”“成果导向”“对分课堂”“网络教学平台”“混合式教学”“以学生为中心”“Team-based Learn-ing”“Case-based Learning”为主,基于此,探究了近20年不同教学方法或理念的发展趋势与研究现状。具体来说,设置检索条件为:(主题或题名为工科和新工科)和[(主题或题名为“BOPPPS”或“PBL和启发式教学”)或(主题或题名为“LBL和传统教学法”)或(主题或题名为“OBE和成果导向”)或(主题或题名为对分课堂)或(主题或题名为“MOOC和网络教学平台和网络资源”)或(主题或题名为“混合式教学模式和多元化教学模式和SPOC混合式教学模式”)或(主题或题名为“PAD”)或(主题或题名为“以学生为中心”)或(主题或题名为“TBL”或“CBL”)];检索范围为:期刊,检索截止日期为:2023年5月31日。另外,为了保证数据样本的可靠性与统一性,本次研究仅将期刊类型文献纳入研究范围,最终获得1 689篇文献(2004—2023年)。

(二)研究方法

本研究基于文献计量学的角度,通过构建知识图谱的方法,选取Citespace软件对教学方法相关文献的演替路径与发展趋势进行可视化分析与研究展望的推测。首先将1 689篇文献的摘要、关键词等信息以纯文本数据格式导出,再通过Citespace将其转换为Refworks格式。将文献导入Citespace,并利用关键词构建共现图谱、聚类图谱、时间线图谱和进行突发性检测。另外,利用控制面板,对标签、颜色、节点大小等加以优化,以促使可视化图片更加美观。

二、新工科背景下教学方法研究热点与方法比较

(一)文献数量与学科类别变化

年度文献发文量在一定程度上反映了新工科背景下教学方法研究成果的发展趋势和研究热度。如图1所示,工科背景与教学方法相关研究内容热度整体呈先缓慢增加,再急剧增加,随后波动性变化的趋势。2017年以前,工科背景下教学方法的研究在一定程度上缓慢增加,但年发文量均不超过100篇。2017—2018年,教育部相继发布《关于开展新工科研究与实践的通知》《关于推荐新工科研究与实践项目的通知》《关于公布首批“新工科”研究与实践项目的通知》等文件,随后新工科背景下教学方法的研究成果呈指数型增加,在2019年达到351篇。2019—2023年,新工科与教学方法的研究热度有所波动,年发文量平均为400多篇。整体而言,新工科的发展与教学方法的研究在近几年获得了较高的热度,这对于提升教学方法的改革成效具有一定指导意义。为了解最近20年,工科背景下教学方法的种类与类别,利用CNKI在线工具对已发表文献所属类别进行归类分析,如图2所示。结果表明,相关研究主要集中于“新工科”“工科背景”“教学改革”“工科专业”等类别,这说明本研究建立的文献数据库集中于工科领域,尤其是新工科领域。新工科建设是主动应对新一轮科技革命与产业变革的战略行动,是新时代工程教育改革的新方向。另外,研究的类别还主要集中于“OBE”“混合式教学”“PBL”“研究与实践”等,这说明基于学习产出的教育模式与理念(OBE,Out-comes-based Education)、混合式教学模式、问题驱动教学法(PBL,Problem-Based Learning)对于工科教育的贡献突出,故教育界比较关注和重视这些领域的研究。另外,这也反映出问题导向或成果导向的教学方法更有助于新工科教育的发展。

(二)热点聚焦:新工科背景下教学方法相关研究热点

(二)热点聚焦:新工科背景下教学方法相关研究热点

关键词是文献的核心与重点概括词语,关键词的总结分析直接体现出了当前研究热点。而关键词共现与聚类可分别呈现关键词之间的关联程度与核心所在,有利于聚焦研究热点方向与研究内容的关联,明晰新工科背景下教育教学方法的改革进程。

1.关键词共现图谱。将“Keywords(关键词)”作为节点,时间跨度为2004—2023年,时间切片跨度为1年,g指数设置阈值k值=25,构建关键词共现网络图谱,如图3所示。其中节点越大,说明关键词出现频率越高;中介中心性越高,说明关键词彼此之间的“桥梁”作用越大;频次越高,说明关键词研究热度越大。如表1所示,频次(>25)和中介中心性(≥0.34)的值均在前10的关键词是教学改革、成果导向、新工科、人才培养。新工科的教学改革研究目的是人才的培养,这与传统教学改革目的一致。共现图谱表明,热度较大的关键词分别是新工科、教学改革、课程思政、教学模式、人才培养、课程改革,这反映出基于工科背景的教学改革旨在通过课程思政的融入、课程教学模式的改革,培养出更加优秀的工科人才。另外,关键词共现图谱说明研究较热的教学方法分别为成果导向、翻转课堂、互联网+、虚拟仿真、实验教学、产教融合等,这说明了以上教学方法的研究对于“新工科”人才培养的重要性与必要性。

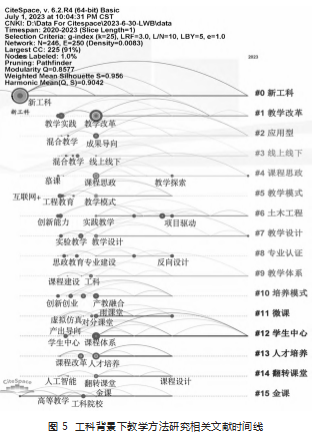

2.关键词聚类图谱。关键词聚类在一定程度上体现了高频关键词的相似性,通过挖掘具有概括能力的研究热点模块,可提炼出工科背景下研究热点的区域特征。本研究利用对数似然率算法(LLR)聚类了关键词图谱,如图4、图5所示。聚类模块Q为0.857 7,S值为0.956,均大于0.6,这说明聚类可信度高、结构清晰。本研究选取前16个聚类进行分析,模块内容可分别概括如下。①新工科与应用型课程:#0新工科、#2应用型;②课程思政与教学设计:#4课程思政、#7教学设计;③教学模式与培养模式:#5教学模式、#9教学体系、#10培养模式;④学生中心与人才培养:#12学生中心、#13人才培养;⑤翻转课堂与微课:#11微课、#14翻转课堂;⑥金课与专业认证:#8专业认证、#15金课。

第一,融合新工科理念的应用型课程设计(新工科与应用型课程)。该模块旨在探讨如何将新工科理念与应用型课程设计有机融合,以满足现代社会对高等教育人才的需求。研究内容包括:新工科理念的内涵和特点、应用型课程的设计原则与方法、跨学科融合与实践能力培养等。这个模块具有前瞻性和实践性,着眼于培养具有创新思维和实践能力的应用型人才。其研究成果可以为高等教育教学改革提供理论指导和实践经验。未来,该模块可进一步深入研究新兴行业对人才的需求,以及如何更好地将新工科理念应用于不同专业领域的课程设计。同时,可以加强与产业界的合作,促进课程与实际需求的有效对接[4]。

第二,课程思政融入:教学设计的核心策略(课程思政与教学设计)。该模块关注课程思政在高等教育中的应用与实践。研究内容包括:思政教育的内涵与重要性、课程思政融入的理论与实践模式、教师角色转变与思政教育的有效实施等。该模块强调高等教育的思想政治工作,旨在通过课程设计和教学过程,培养学生正确的世界观、价值观和人生观。该模块具有理论性和指导性,对于教师提升教育教学质量具有重要意义。将来,该模块可深入研究思政教育的评估体系与效果,推动教师在思政教育中实现专业发展,以及探索更多跨学科和跨领域的课程思政融入策略。

第三,创新教学模式与培养模式构建:迈向提升高等教育质量的新方向(教学模式与培养模式)。该模块关注教学模式和培养模式的创新。研究内容包括:基于学习者特点的教学模式设计、课程与实践相结合的培养模式、创新教育技术的应用等。该模块着眼于提高高等教育的教学质量,积极探索适应学生学习需求和社会发展的创新教育模式;强调教学改革与教育技术融合的重要性[5],可进一步深化适用于不同学科领域的教学模式的研究,提高培养模式的适应性与实效性,同时倡导加强对新技术在教学中的应用与评估。

第四,学生中心理念下的人才培养策略优化(学生中心与人才培养)。该模块聚焦学生中心教育理念下的人才培养策略。研究内容包括:学生发展规律与个性化培养、学生支持服务体系构建、学生参与与自主学习等。这个模块的特点是将学生的需求与发展置于核心位置,倡导教育从教师中心向学生中心的转变,强调学生全面发展和自主学习的重要性。未来,该模块可研究学生发展的评估与监测体系,探索学生发展的多元化支持策略。

第五,翻转课堂与微课:技术驱动的教育革命(翻转课堂与微课)。该模块关注翻转课堂和微课对教育的影响。研究内容包括:翻转课堂的理论基础与实践策略、微课在个性化学习中的应用、教师技术素养的培养等[6]。这个模块强调技术在教育中的应用,倡导探索在线学习和个性化学习的模式;强调教师专业发展和技术支持。未来,该模块可进一步研究在线学习的效果及其对教育结果产生的影响,优化教师技术培训与支持体系,推动技术与教育实现更深层次的融合。

第六,精品金课建设与专业认证:提升教学质量的双轮驱动(金课与专业认证)。该模块关注精品金课建设与专业认证的相互关系,旨在通过两者的有机结合来提升高等教育的教学质量[7]。研究内容包括精品金课的创建标准与评估体系、专业认证对教学质量的影响,以及如何借助精品金课建设推动专业认证的实施。精品金课的建设可以激发教师的教学创新意识,提高教学质量;而专业认证作为高等教育质量评估的重要手段,也会促使学校和教师更加关注教学改进和教学质量提升。因此,未来该模块应关注专业认证对学生学习成果和就业竞争力的提升作用,同时探索如何将精品金课的成功经验与专业认证的要求相结合,以形成更加有效的质量保障体系。

三、未来向度:新工科背景下教学方法的实践进路

(一)实践进路

1.强化跨学科融合。新工科教育的特点是强调工程学科与其他学科的融合,要求工程人才具备广泛的知识和技能[8]。未来,应加强跨学科教学,通过组织跨学科项目或课程,鼓励学生跨越学科界限,开阔视野,培养综合性思维和解决复杂问题的能力。例如,环境工程学科课程设计中,涵盖了工程学、设计学、环境科学等学科的知识,学生需要综合利用各学科知识解决实际的环境问题。

2.引入虚拟现实和增强现实技术。虚拟现实和增强现实技术可提供强大的沉浸式学习体验[9],能够将抽象概念转化为具体场景,提高学生的学习兴趣和参与度。教学方法的改革应充分利用这些技术,为学生提供更加生动、真实的学习体验,从而使学习变得更加直观和有效。例如,教师可引入虚拟实验室、仿真课程等,将抽象化的课程知识点转化为具象化的现实应用场景;在医学领域可运用人体模型,进行手术模拟、解剖学习等诊断。这些教学手段的应用能够使学生更加直观、清晰地掌握课程知识点。

3.推广在线教学与远程教育。在线教学与远程教育能够突破时间和空间限制,为学生提供更灵活的学习方式。在新工科背景下,应积极推广在线教学平台和资源,为学生提供丰富的学习资源和学习机会。例如,在线教学和远程教育为学生提供了便利的管理和课程,从之前的开放“资源”逐步走向开放“课程”和“教学过程”[10]。值得注意的是,挑战与机遇是并存的,教师需要适应在线教学的技术和教学模式,不断了解相关知识功能区,从而实现线上线下教学的有机融合。

4.强调实践和项目导向教学。新工科教育注重培养学生的实践能力和创新精神。未来的教学方法应更加注重实践和项目导向教学。通过组织实践项目、工程实训和实习等活动,促使学生在实际问题中学习和应用知识,培养解决实际问题的能力和工程实践技能[11]。通过实际案例分析、实地考察和实验、模拟和角色扮演、社区合作项目、导师课题指引等方式,可促进知识点落地,使学生将所学知识转化为成果。

(二)未来展望

1.强化学生主体地位。未来教学方法的改革应更加强调学生的主体地位。教师应从知识的传授者转变为学生学习的指导者和促进者[12],鼓励学生主动参与学习和探索。教师要充分尊重学生的学习需求和兴趣,开展个性化教育,实现教学的个体化和差异化。具体建议包括制定个性化学习计划、自主选择学习资源、积极参与项目、发展批判性思维、采用多元化评估方法等。

2.推进教学评估方法创新。教学评估是教学改革的重要环节[13]。未来的教学方法改革应推进教学评估方法的创新,强调对学生学习成果和能力的全面评估。除了传统的考试评估,还应探索采用项目评估、实践评估和综合评估等方法,以便更加准确地评估学生的学习效果和综合能力。如采用多元化评估方法、基于实际任务的评估、基于教育技术工具进行评估、采用同行评估和对等评估、建立反馈调节机制等。

3.加强教师专业发展。教师是教学改革当中的关键力量。为了适应新工科教育的要求,教师需要不断提高自身的专业水平和教学能力。教育机构应加强对教师的培训,并提供适应新教学方法的培训和支持,激励教师积极探索和应用新的教学方法。同时,高校要为教师提供持续的专业发展机会、支持教师个性化发展、引入同行合作和反馈、提供先进的教育技术培训、鼓励教师参与学术研讨、建立反馈机制、建立专业发展文化品牌,这些措施均能推动教师的专业发展。

4.建立协同合作机制。新工科教育强调跨学科合作,要培养学生的团队合作能力。在改革教学方法的同时,应建立协同合作的机制,鼓励教师和学生之间、不同学科之间、学校和企业之间紧密合作。通过合作,学生能够更好地实践工程项目,增加实践经验,提高综合素质。首先要明确合作目标,建立跨学科团队,共享资源和信息,然后再进行教育政策协同,通过评估和调整,积极创新和持续改进。

四、结语

在新工科背景下,教学方式改革进程不断推进,教学改革项目的研究热点主要集中于应用型课程设计、课程思政的融入、教学模式创新、以学生为中心的培养模式优化、翻转课堂与微课、金课设计等。这些教学改革方法或实践的研究有助于改进传统教学方法与理念。在新的发展阶段下,应更加注重这些方法的合理利用与实践改进,从而为优化传统教学模式、培养新工科下优秀工科人才提供实践进路。

参考文献:

[1]徐晓飞,丁效华.面向可持续竞争力的新工科人才培养模式改革探索[J].中国大学教学,2017(6):6-10.

[2]夏建国,赵军.新工科建设背景下地方高校工程教育改革发展刍议[J].高等工程教育研究,2017(3):15-19,65.

[3]姚利民,段文彧.高校教学方法改革探讨[J].中国大学教学,2013(8):60-64.

[4]张坚豪,吴桂华,郑自辉,等.产业学院校企合作在线课程开发策略研究[J].教育现代化,2019,6(7):13-16.

[5]王竹立,李小玉,林津.智能手机与“互联网+”课堂:信息技术与教学整合的新思维、新路径[J].远程教育杂志,2015,33(4):14-21.

[6]胡铁生,黄明燕,李民.我国微课发展的三个阶段及其启示[J].远程教育杂志,2013,31(4):36-42.

[7]吴岩.建设中国“金课”[J].中国大学教学,2018(12):4-9.

[8]郝莉,冯晓云,宋爱玲,等.新工科背景下跨学科课程建设的思考与实践[J].高等工程教育研究,2020(2):31-40.

[9]周忠,周颐,肖江剑.虚拟现实增强技术综述[J].中国科学:信息科学,2015,45(2):157-180.

[10]穆肃.机遇与挑战:从开放教育资源到开放教学过程——从远程教育视野出发对开放在线课程的思考[J].中国电化教育,2015(8):52-58.

[11]周慧珺.论项目导向教学在高职教育中的运用[J].继续教育研究,2009(1):39-41.

[12]胡凯.基于学生主体地位的美国研究生课程教学模式研究[J].学位与研究生教育,2014(9):68-72.

[13]任玉丹.数学课堂教学评估指标体系构建[J].教育科学研究,2021(11):33-39.