多角度证明方式 在软著侵权类刑事案件中的实践运用——以某软著侵权案为例论文

2024-02-24 10:17:54 来源: 作者:liyuan

摘要:软著(软件著作权)侵权类刑事案件专业性较强,在基层司法实践中遇到较少,侦诉过程中容易出现争议点。在侦诉过程中,聘请专业人员提供技术支撑,获取多角度的电子证据,能有效打击软著侵权类刑事案件。该类案件取证的关键在于获取到侵权软件的源代码文档,进行代码相似度的鉴定,而往往被侵权方,无法通过正常途径获得侵权软件的源代码文档。利用刑事侦查手段,能够方便高效获取固定证据,且在侦查过程中寻迹追踪获取多个关联电子数据,可以有效形成证据链,比单一利用侵权源代码比对鉴定要更加有证明力,从而能够快速从严打击此类侵权案件,增加知

摘要:软著(软件著作权)侵权类刑事案件专业性较强,在基层司法实践中遇到较少,侦诉过程中容易出现争议点。在侦诉过程中,聘请专业人员提供技术支撑,获取多角度的电子证据,能有效打击软著侵权类刑事案件。该类案件取证的关键在于获取到侵权软件的源代码文档,进行代码相似度的鉴定,而往往被侵权方,无法通过正常途径获得侵权软件的源代码文档。利用刑事侦查手段,能够方便高效获取固定证据,且在侦查过程中寻迹追踪获取多个关联电子数据,可以有效形成证据链,比单一利用侵权源代码比对鉴定要更加有证明力,从而能够快速从严打击此类侵权案件,增加知识产权保护的力度。

关键词:软著侵权;刑事案件;电子取证;司法实践

随着互联网的发展,应用软件越来越多地运用到我们的生活中,手机应用市场中出现的相似软件程序也非常多,软件代码的抄袭,往往成为一个软件快速上架、获取利益的快捷途径。如果软件源代码一旦被复制直接使用,就牵涉到软件著作权的侵犯,达到一定程度就构成了刑事追究的标准。软著侵权类刑事案件,相对于盗窃等常见的刑事犯罪,基层公检法①人员很少遇到,且软件源代码涉及很强的计算机专业知识,由此给公检法侦办案件带来不小的难度。这种难度不仅是法律层面的判定,同时也是计算机软件专业知识和专业技术领域的鉴别。

2019年,笔者所在单位承办了一起软著侵权刑事案件,在该案的办理过程中,侦查、公诉、审判机关②以及辩护律师之间出现了相关的争议点,出于谨慎的考虑,最终法院以侵犯商业秘密罪判处,但该案属于典型的软著侵权类刑事案件。③本文将围绕侦诉过程中出现的争议点,讨论软著侵权类刑事案件的基层司法实践应用,提出采用聘请各类专业知识人员提供支撑,收集电子数据,结合资金调查相互印证,形成证据链和采取多项预防措施保护软著知识产权等方法,从多角度证明方式来开展打击软著侵权和保护软著知识产权,为未来同类案件侦诉提供思路。

一、案情简介

2019年初,A公司通过合同转让,获得B公司一款游戏软件的著作权,后A公司发现市面上有相似游戏在运行,与B公司分析,发现游戏软件的底层框架源代码被侵犯。B公司所研发出来的游戏,属于手机网页版H5类游戏④,B公司掌握了该种游戏开发技术,基于底层框架代码,可以通过设计不同的前端界面、人物及玩法,快速开发不同游戏进行推广与运营。侵权游戏由于设计了不同的游戏界面和玩法,因此从外观上无法判断其侵权行为,但是通过反编译所获取的代码,发现底层框架代码有许多相似。

A公司报案后经侦查机关查明:甲和乙在入职B公司时与公司签订了合同,甲作为主程序员、乙作为制作人共同为B公司研发一款H5类手机游戏软件,2017年6月,B公司取得该游戏的计算机软件著作权登记证书后,将该游戏交由C公司进行推广,并于2017年7月左右正式上线运营。2018年1月,甲和乙与B公司发生纠纷,先后从B公司辞职。C公司老板丙与公司高管丁,

看中了甲和乙的游戏开发能力和便利条件,为了牟取更大利润,在甲和乙未离职之前就曾多次接触,向二人提出“出资成立子公司”“分股份”等丰厚待遇,暗示二人使用以前在B公司编写游戏的源代码直接进行使用,缩短游戏开发时间,

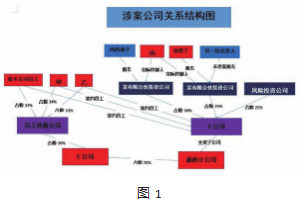

快速上线运营。于是甲和乙合谋复制原来在B公司开发的游戏源代码,并由甲将其负责的底层框架源代码上传至云存储上。2018年3月,按照双方约定,C公司以D公司的名义出资,与甲乙二人共同成立新公司E,D公司占70%股份,甲与乙拉拢原B公司员工组建研发团队,占股30%,图1中我们可以看到股权结构情况。团队组建后,甲将在B公司离职前上传至网络备份的底层框架源代码复制并封装后,直接使用该源代码为新公司编写程序,通过制作不同的皮肤人物和玩法,制作出了多款新游戏,进行上线运营并获得巨额非法利益。

侦查机关依法收集该案的主要电子证据:一是受害者公司报案,提交的侵权游戏软件前端代码反编译比对鉴定结果。二是通过前端软件程序抓包,获得游戏运行的云服务器IP、充值运营账户及运营公司等信息。三是调取侵权游戏云服务器上的电子数据,发现安装包文件存在MD5值相同的文件,运行维护云服务器的操作人员密钥及IP地址。通过密钥发现操作人员身份信息为甲和乙,IP落地公司为C公司所在地。四是线下围绕调取充值资金流水和运营公司法人等信息,资金流水半年营业额达6000多万元人民币,且多笔资金最终入账C公司及C公司高管手中。五是通过搜查和审讯,发现甲上传到云服务器的底层框架源代码文件,后经司法比对鉴定,多个文件夹的MD5值完全一致,底层代码整体相似度达到96%。①

二、案例辨析及侵权犯罪认定

公检法以及辩护律师之间出现的争议点,主要集中在以下几个方面:一是软著侵权案是否适用刑事立案来追究;二是鉴定过程涉及的多个样本问题;三是部分侵权是否构成软著侵权;四是软件著作权中的财产权属问题。

(一)软著侵权类案件适用刑法追究认定的方法

软著侵权类刑事案件,应该要结合三部法律规定来辨析。依据《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)第三条第八项和第十条②,分清楚该计算机软件是否属于保护范围及保护对象;依据《计算机软件保护条例》第二十四条第一款规定③,分析具体行为是否造成侵权;依据《中华人民共和国刑法》第二百一十七条规定④,其侵权是否达到了需要追究刑事责任的严重程度。《最高人民法院关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治侵犯著作权的犯罪的决定〉若干问题的解释》第一条和第二条规定,列明了侵权的营业违法所得,个人数额在2万元以上,单位在10万元以上的,属于“违法所得数额较大”,可以认定为刑事犯罪。

结合案例,B公司先取得该游戏的计算机软件著作权登记证书,显然已经具备《著作权法》规定的保护范围及保护对象的条件。且根据三次比对鉴定结果,均存在源代码文件复制使用行为,侵权行为已经构成。从案例所产生后果来看,该侵权行为由公司组织实施,已经向公众出版并运营,侵权软件获得半年营业额流水达6000余万元,达到数额较大以上的标准,需要追究刑事责任。

在目前的司法实践中,对于计算机软件侵权的认定以“实质性近似+接触”为判断原则[1]。根据这个原则,首先可以认定侵权行为,再结合最高法司法解释的营业数额标准,可以认定为刑事犯罪。

(二)关联电子数据的获取可以形成有力的证据链

软著侵权类案件侦查的主线是要获得侵权软件源代码文档,侦查机关可以利用公权力手段,进行软件著作权侵权证据的收集,克服普通的计算机软件著作权人无法知晓、无法收集的困境。[2]

案例中进行的三次鉴定,获取电子数据不同,鉴定样本不同,其证明性也不同。第一次鉴定样本为游戏前端APP反编译获取的,由于计算机编程原理导致反编译获取代码与程序软件源代码不同,该次鉴定只是作为受害者公司怀疑和报案的依据;第二次鉴定样本为公安调取服务器中游戏代码安装包文件,通过比对鉴定,发现存在MD5校验一致的文件,可以证明有复制软件代码的侵权行为存在;第三次鉴定样本为甲的私有云存储源代码文件样本,和甲离职时移交B公司的源代码文件样本,可以作为源代码侵权鉴定的重要依据。

在获取多个关联电子数据后,能够有秩序地衔接印证出侵权主体作案的主要环节,能够完整地证明其侵权过程,从而形成有力的证据链,其每一个电子数据的证明意义也不同,从多个角度证明了依托于源代码实施的侵权行为。

(三)底层框架源代码部分复制构成软著侵权

依据《计算机软件保护条例》第二十四条第一项规定和《著作权法》第五十三条①,部分复制也能够构成侵权的行为。法律界针对软件著作权部分侵权有两种观点,一种是只要有接触条件,不管复制多少都算侵权;另一种认为被侵权部分具有独立运行功能性,可以看成作品被保护。

案例中,被部分侵权的软件是处于软件底层框架代码层,其具有独立的功能性,是在软件中处于实现游戏网络通信,调取数据库资源,支撑上层代码逻辑运行的功能性模块,具有承上启下的作用,没有该部分代码游戏无法正常运行,所以该部分代码为软件的核心部分。基于底层框架代码,可以对游戏的玩法和画面及人物等进行变换,快速制作出不同的游戏。

从程序发挥的功能性角度分析,程序中的一部分如果能够构成独立的功能模块,并且依照该程序所处的层次标准来看,能够使计算机产生一定的结果,那么设计者也可就该功能模块单独享有版权。

(四)软件著作权各项权利类型具体归属认定

《著作权法》第十条规定了著作权包括人身权和财产权。②人身权是创作者终身享有的,无法进行转移和转让,对财产权创作者可以全部或者部分转让。

结合案例情况,甲入职B公司之前编写的代码,暂未发现有申请软件著作权,甲入职后在B公司期间完成的软件,该软件申请了著作权登记证书。甲入职B公司后,与公司签订了合同,其中明显约定了将财产权转让给B公司,并提供给甲编写代码的工资和条件,以及允许其他员工参与编写。并且甲和乙直接复制走的是经过这个创作过程之后的完整版底层框架源代码文件,这明显是侵犯了B公司所拥有的著作权财产权部分。

在实践中,创作者不一定全部拥有作品的完整著作权,例如职务创作的作品,受聘请而创作的作品,以协议方式出让的作品等。软著具体权利归属的认定,需要结合具体的情况来进行认定,创作者并不一定拥有作品的全部权利。

三、构建多角度打击和预防软著侵权方式

获取源代码文档,进行相似度鉴定来判断软件侵权的程度,是电子数据司法鉴定的一个有效的方式。[3]然而,仅依靠代码相似度的鉴定结论来达到侵权的认定,这种单一证明方式相对较弱,辩方律师有多种手段进行辩驳,甚至对源代码样本来源性都会质疑。软著侵权类刑事案件,利用软件相关特点从多角度开展关联电子数据收集,可以形成证据链。打击软著侵权是为了更好地保护软著知识产权,然而采取多样的措施预防软著侵权,能够节约软著侵权事后的打击成本,增强自我保护能力。

(一)聘请专业知识人员多角度协助开展司法工作

软著侵权涉及较强的计算机软件开发专业知识,聘请各类专业技术人员,可以从多角度协助司法人员开展工作。

一是在前期侦查中。通过聘请该行业的软件开发及运营推广人员,可以帮助侦查人员快速发现线索和侦查思路。二是在侦查过程中。聘请专业人员协助开展电子证据的固定和提取,从而保证电子数据取证的完整性和有效性。三是在司法鉴定过程中。聘请专业的司法鉴定机构,对涉及专业性问题进行鉴别和判断,并提供鉴定意见。四是在后期诉讼过程中。聘请网络安全专家,针对相关的软件专业性知识,提供专家意见进行解答。

本文涉及的案例中,就是在各个环节聘请了不同专业人员,从不同领域专家的专业性角度来指导司法工作,从而使相关电子证据的获取以及专业技术的使用都非常顺利和成功,为此类案件的侦诉提供强大的保障。

(二)多角度收集电子数据构建证据链

软著侵权类案件中,举证难问题在司法实践中比较普遍,而多角度的电子证据成为办理该类案件成功的关键。

一是根据侵权软件特点开展取证。侵权软件为了获利,都有其推广和使用的特点,有的通过光碟和u盘等存储介质进行销售运营,有的通过网络下载提供服务进行运营。通过软件特点分析,可以发现线索和提供侦查思路。二是充分利用日志数据收集证据。软件在制作、传播、使用、更新等阶段都有日志数据,发现并分析这些日志数据,可以发现侵权主体身份。三是多证据破解反侦查手段。侵权过程中行为人往往会通过多种途径来规避追查,如通过购买“空壳”公司,增加第三方支付,以及采用多个服务器IP进行跳转等多种反侦查手段,通过多角度取证分析,可以相互提供支撑,破解这些反侦查手段。

多角度获取相关联电子证据,再结合侵权软件经营资金流调查情况,利用证据的相互关联性,形成证据链,能够起到有力的证明作用。

(三)多角度构建软著知识产权保护

软件开发,以人的智力为主。如今行业间相互挖人才,程序员高薪跳槽事件频繁出现,这中间就存在复制或者使用之前程序开发的源代码的现象。特别是一些小的软件开发公司,对自身软著知识产权保护不够,造成程序员流失及程序软件流失。因此,需要多角度构建软著知识产权保护。

一是建立规范的开发流程和制度。软件开发应该严格规范开发流程,加强软件开发的信息文档管理与配置库管理,确保配置项的完备、清晰、一致和可追踪性,以及配置项状态的可控制性。[4]二是申请国家软著登记。软件开发者应尽早进行软著登记,取得《计算机软件著作权登记证书》,在发生软件著作权争议时,其是寻求司法保护的有力武器。三是利用区块链技术进行著作权确权保护。区块链技术能够降低著作权人在版权保护中心确权成本,其独有的时间戳技术能够实现著作权精准确权。四是利用智能合约技术在各个主体之间合理分配收益。[5]

软著保护应该采用多角度方式,软件开发事前应采取规范的开发流程和管理措施,开发完后及时申请国家软著登记,在软件的运营过程中使用区块链技术开展确权保护和合理分配收益。

四、结语

随着经济社会的发展,软著资源也将成为重要的战略资源。特别是中美贸易战中,美国利用其软著知识产权的优势,对我国公司开展的软件制裁,导致了我国软件技术等技术产品出现短缺,严重影响了我国经济社会发展,暴露出了我国软件技术相对落后的状态。因此,侦查机关对软著进行保护,就是在保护我国经济社会发展的重要资源。同时,随着计算机软件的开发水平提升,进而会影响软著侵权类案件形式的不断变化。因此,要把握软著侵权认定的核心要点,软著保护的是计算机软件程序源代码及其文档。侦诉机关要从这个基本点出发,聘请相关专业人士提供专门技术支撑,通过软件技术相关特点,获取多个关联电子证据,与资金流调查相互印证,有效形成证据链,发现及证明侵权行为以及侵权产生的严重后果,利用刑事司法程序进行打击,将会更加高效保护软件著作权,增强我国知识产权保护的能力。

参考文献

[1]麦永浩.电子数据司法鉴定实务[M].2版.北京:法律出版社,2019:262-263.

[2]汪红丽.侵犯软件著作权罪在软件著作权保护,打击软件著作权侵权方面的存在价值是什么[EB/OL].(2015-04-13)[2022-06-25].https://www.66law.cn/domainblog/97076.aspx.

[3]孙益武,梁琨.软件著作权侵权纠纷中TELNET远程取证问题研究[J].电子知识产权,2017(5):60-68.

[4]谭志彬,柳纯录.信息系统项目管理师教程[M].3版.北京:清华大学出版社,2017:475.

[5]罗Sir说.区块链技术在著作权领域的应用研究[EB/OL].(2021-04-16)[2022-06-25].https://www.8btc.com/media/6622947.