自我代理订立的保险合同的效力探析论文

2023-12-26 09:27:14 来源: 作者:heting

摘要:涉及自我代理订立的保险合同的争议,在投保人未如实告知的情形下,关于保险人是否有权解除合同以及不予赔付保险金,长期以来存在着两种截然对立且势均力敌的裁判意见。该两种意见对于合同效力的认定存在片面性。在保险人事前同意自我代理行为的前提下,投保人在投保时故意未如实告知;保险人的代理人故意未将投保人未如实告知的事实向保险人报告,导致保险人基于投保人的不实陈述作出了订立合同的错误意思表示,损害了保险人的利益。该行为属于相对人与代理人恶意串通损害被代理人利益的情形,或者属于相对人知道代理人滥用代理权仍与之进行交易的情

摘要:涉及自我代理订立的保险合同的争议,在投保人未如实告知的情形下,关于保险人是否有权解除合同以及不予赔付保险金,长期以来存在着两种截然对立且势均力敌的裁判意见。该两种意见对于合同效力的认定存在片面性。在保险人事前同意自我代理行为的前提下,投保人在投保时故意未如实告知;保险人的代理人故意未将投保人未如实告知的事实向保险人报告,导致保险人基于投保人的不实陈述作出了订立合同的错误意思表示,损害了保险人的利益。该行为属于相对人与代理人恶意串通损害被代理人利益的情形,或者属于相对人知道代理人滥用代理权仍与之进行交易的情形。该保险合同属于效力待定,保险人有权拒绝追认。如此处理方才真正坚持了保险法的最大诚信原则。

关键词:自我代理,如实告知义务,禁止反言,滥用代理权,最大诚信原则

一、问题的提出

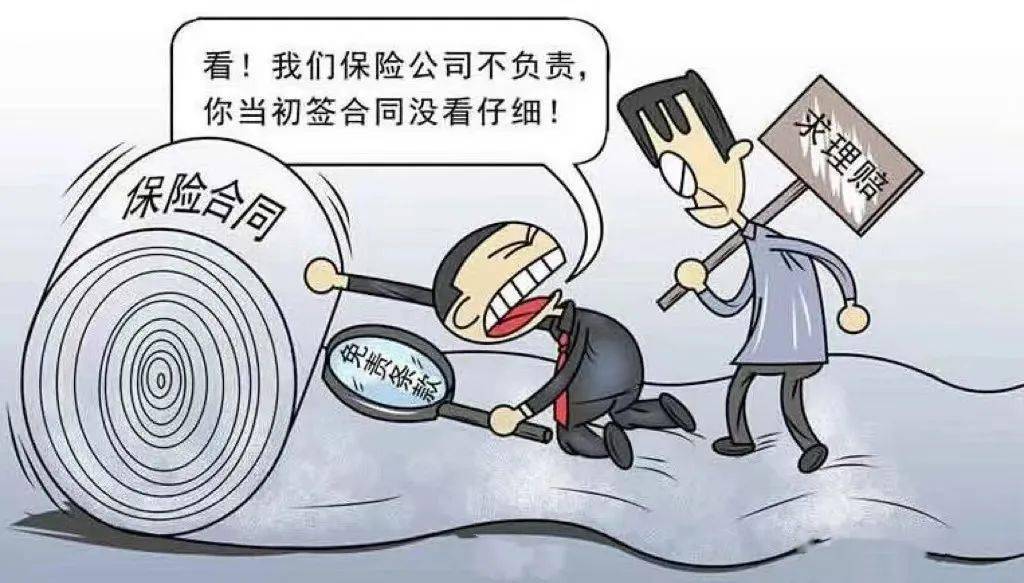

在当前人身保险销售实践中,普遍存在着保险销售人员既作为投保人又作为保险公司代理人,以自己、配偶、父母、子女为被保险人购买人身保险的现象。行业内将该类保险合同称为“自保件”,民法将该种交易行为称为自我代理。在自我代理订立的人身保险合同中,时常会发生以下纠纷:投保人在投保时针对保险人的询问故意未如实告知;保险事故发生后受益人申请理赔,保险人受理理赔申请后,经过调查发现投保人在投保时未如实告知,遂以此为由作出解除保险合同、不予赔付的决定;受益人将保险人诉至法院要求支付保险金(以下简称“该类纠纷”)。在该类纠纷的司法实践中,关于保险人是否有权解除合同以及不予赔付保险金的认定,长期以来存在着两种截然相反且势均力敌的观点,造成法律适用的混乱。该两种观点均存在缺陷和不足。本文在承认禁止反言规则的前提下,尝试以代理人滥用代理权所订立合同的效力为切入点,以最大诚信原则为指引,为该类纠纷的处理提供一种新的思路。

二、当前处理该类纠纷的司法观点

在该类纠纷涉及的人身保险合同纠纷案由下,笔者通过中国裁判文书网检索获取了全国范围内三级法院作出的二十余份裁判文书。各家法院关于保险合同的效力、保险人是否有权解除合同以及不予赔付保险金等主要争议焦点的认定既有统一亦有分歧,具体如下:

(一)关于保险合同的效力

关于保险合同的效力,各家法院的观点高度一致,均认为合同有效。虽然在部分案件中,保险公司提出了保险合同属于自我代理订立的合同,为法律所禁止且损害了被代理人的利益,合同应当无效的意见,但法院认为:即使代理人违反了代理的义务,但这仅是代理人与被代理人之间的内部法律关系,不得对抗外部第三人,亦不会导致保险合同无效。其中,代表性的裁判观点为:保险合同是投保人和保险人双方的真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,保险人收到投保人的投保申请后签发保险单并收取保费,保险合同成立并合法有效。虽然投保人和保险人的代理人系同一人,属于自我代理;但保险人审核投保单、签发保单及保险合同的行为可以认定保险人对该自我代理的行为事前同意或事后予以追认,不违反《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第一百六十四条之规定,保险合同合法有效。采纳上述观点的裁判文书例如:(2021)鲁0481民初7631号民事判决书、(2021)黑0203民初381号民事判决书、(2018)鄂06民终1093号民事判决书、(2019)粤1972民初14804号民事判决书。

(二)关于保险人是否有权解除合同及不予赔付保险金

关于投保人在投保时故意未如实告知的情形下保险人是否有权解除合同及不予赔付保险金,存在截然相反的两种裁判观点。

一部分法院认为:投保人作为保险销售人员,应当具有高于普通投保人的注意义务;其明知如实告知义务的重要性、内容和不如实告知的后果,却故意未如实告知;保险人有权根据《中华人民共和国保险法》(以下简称《保险法》)第十六条第二款之规定解除合同并不予赔付。虽然个别案件中投保人提出了由于投保人同时系保险人的代理人,依据代理制度的规定,应视为保险人已经知道投保人在投保时未如实告知的意见,但法院认为:投保人是否具有双重身份不影响保险合同的订立和履行,本案应当按照投保人未向保险人如实告知的情况处理。采纳上述观点的裁判文书例如:(2020)辽08民终2644号民事判决书、(2019)苏11民终3397号民事判决书、(2021)豫08民终232号民事判决书、(2016)粤14民终96号民事判决书、(2020)渝0101民初4243号民事判决书、(2019)粤1972民初14804号民事判决书、(2016)赣0502民初1914号民事判决书。

另一部分法院认为:保险产品销售人员作为保险人的代理人,其代理行为的法律后果应当由保险人承受。虽然投保人在投保时未如实告知;

但由于投保人与保险人的代理人系同一人,保险人的代理人在投保时已经知道投保人未如实告知,应视为保险人在投保时已经知道投保人未如实告知[1]。根据《保险法》第十六条第六款之规定,保险人不得解除合同,应当赔付保险金。虽然个别案件中保险人提出了投保人与保险人的代理人恶意串通损害保险人利益的,合同应当无效的意见,但法院认为:即使签订合同时投保人与保险人的代理人恶意串通,也仅损害合同一方当事人的利益,而非合同以外第三人的利益,并不当然导致保险合同无效。保险人允许其销售人员同时作为投保人进行投保,说明其在“自保件”的内部管理方面存在过失,其应当承担不利的后果。采纳上述观点的裁判文书例如:(2018)鄂06民终1093号民事判决书、(2015)许民终字第1244号民事判决书、(2017)鄂01民终1033号民事判决书、(2020)浙0802民初1942号民事判决书、(2021)鲁0481民初7631号民事判决书、(2016)渝01民终4844号民事判决书、(2014)玉中民二终字第18号民事判决书。

三、对当前裁判意见的比较和分析

上述关于保险人是否有权解除合同的两种意见在司法实践中呈现出势均力敌的局面,这种认识的分歧和裁判规则的不统一在一定程度上折射出学界通说的缺失和制度供给的不足。笔者认为,以上两种观点均不完全正确。

(一)两种裁判观点的优点和缺点

第一种观点坚持了保险合同是最大诚信合同,从事保险活动的各方当事人应严格遵循最大诚信原则的重要立场,认识到作为经过专业培训的保险销售人员对如实告知应当负有高于普通人的注意义务,其作为投保人在投保时不履行如实告知义务,属于严重的不诚信行为并具有更大的过错,由此不应当得到法律保护。但是,其忽视了投保人和保险人的代理人系同一人、根据代理制度的规定应视为保险人在投保时已经知道投保人未如实告知这一事实,进而无法正面回应《保险法》第十六条第六项之规定,存在着公然违背法律规定之嫌。

第二种观点适用了代理制度的规定,遵循了《保险法》第十六条第六款确立的“禁止反言”规则,表面上逻辑完整自洽。但是,其认为投保人和保险人的代理人即使恶意串通但损害的只是合同一方当事人的利益而非合同以外第三方的利益,故该情形并不导致保险合同无效的观点具有片面性。其仅考虑到了《民法典》第一百五十四条确立的合同双方恶意串通损害第三人合法权益而订立的合同无效这一法律规则,而忽略了代理人滥用代理权损害被代理人合法权益而订立的合同效力该如何认定。其关于“自保件”的观点是错误的,“自保件”的操作方式不违反监管的合规性要求,其本身的存在并不能视为保险人存在管理过失。其未注意到保险销售人员作为投保人时对如实告知应当负有高于普通人的注意义务,

投保人未如实告知具有明显的主观恶意。在此情形下法院进行利益衡平时倾向于投保人缺乏合理性。此外,其未正确理解《保险法》第十六条第六款所保护的法益,导致处理结果实质上违反了保险合同法的最大诚信原则。

(二)代理人滥用代理权之事实的忽视

以上两种裁判观点均忽视了代理人的行为构成滥用代理权这一重要事实,进而未考虑到其对合同效力的影响。

《民法典》第一百六十三条确立了两种代理类型:法定代理和委托代理,通说认为《民法典》第一百七十条规定的职务代理属于委托代理的种类之一。《保险法》第一百二十七条第一款规定:“保险代理人根据保险人的授权代为办理保险业务的行为,由保险人承担责任。”由此可知,无论是保险公司的员工还是保险代理机构的人员,均属于保险人的委托代理人,其代理行为的法律后果由保险人承担。投保人与保险销售人员系同一人所订立的人身保险合同,该代理行为属于民法中的自我代理。自我代理行为因其与合同行为的性质不符,且利益分配全由代理人一人掌控,极有可能损害被代理人的利益,因此,自我代理原则上被法律所禁止,除了经过被代理人同意除外。未经被代理人同意的自我代理行为属于无效,且属于滥用代理权的种类之一。《民法典》第一百六十八条第一款规定:“代理人不得以被代理人的名义与自己实施民事法律行为,但是被代理人同意或者追认的除外。”实践中保险人均允许甚至鼓励自我代理型保险产品交易,在此情形下自我代理行为应当是得到保险人事前同意的。即使并未得到保险人的事前同意,保险人审核投保人提交的投保申请、签发保险合同并收取保费的行为,至少可以视为保险人对自我代理行为的事后追认。因此,自我代理型人身保险合同并不违反法律和行政法规的强制性规定,原则上有效。

有观点认为,既然自我代理行为得到了被代理人的事前同意,则被代理人应当承受这种代理行为的后果,该代理行为不属于代理权的滥用。本文认为,该观点是错误的。经过被代理人同意的自我代理仍然有可能构成代理权的滥用。委托代理依赖于被代理人对代理人的高度信任。代理人享有独立决定权,且代理行为的效果直接归属于被代理人,因此代理人所为的行为,应以维护被代理人的利益为考量,以避免被代理人利益遭受损害。通说认为代理人的义务包括:必须为被代理人利益实施代理行为;必须亲自代理;必须在代理权限范围内行使代理权;必须谨慎、勤勉、忠实地行使代理权,履行报告义务和保密义务。凡不当行使代理权而损害被代理人利益及谋取代理人自己之不当利益者,均可构成代理权滥用。

在该类纠纷中,投保人在投保时故意未如实告知,且未如实告知的事项足以影响保险人决定是否承保以及提高保险费率;发生保险事故受益人申请理赔;保险人通过调查发现投保人在投保前未如实告知的事实。原本在一般情况下,保险人可以援引《保险法》第十六条第二款之规定解除保险合同、不予赔付,以此来避免遭受损失。但在自我代理型人身保险合同这一特殊情况下,因为投保人与保险人的代理人系同一人,保险人的代理人知道投保人未如实告知应视为保险人在投保时已经知道投保人未如实告知。根据《保险法》第十六条第六款之规定,保险人不得再以投保人未如实告知为由解除保险合同,保险人应当赔付保险金,由此一来保险人将确定遭受损失。

从保险人的代理人的角度来看,保险人的代理人熟知保险业务知识,其知道自己作为投保人在投保时若如实告知,则保险人必然会拒绝承保或提高保险费率;为了替自己谋取获得承保或更低保险费率的利益,便阻止自己在投保时如实告知,属于《保险法》第一百一十六条和第一百三十一条规定的禁止性行为。另外,保险人的代理人明知自己作为投保人在投保时未如实告知的事实,却故意不向保险人汇报,导致保险人基于投保人虚假的陈述,而作出同意订立保险合同的错误意思表示,最终保险人因丧失合同解除权而不得不赔付保险金。从投保人的角度来看,投保人并非普通消费者,其明知如实告知是最大诚信原则的要求和投保人应当履行的法定义务,却故意不如实告知,主观恶意明显。另外,投保人阻止自己作为保险人的代理人履行向保险人报告投保人未如实告知的事实的义务,其明知保险人接受投保、订立保险合同是基于投保人不实陈述而作出的错误意思表示。上述事实属于相对人与代理人恶意串通损害被代理人利益情形,或者至少属于相对人知道代理人滥用代理权却仍然与其进行交易的情形。

四、解决方案

笔者认为,以上两种裁判意见均非妥善处理该类纠纷的理想方案。在该类纠纷中,应当真正贯彻落实最大诚信原则,支持保险人有权不予赔付保险金的主张。至于实现这一法律后果的路径,考虑到运用限缩性目的解释方法将《保险法》第十六条第六款的适用范围解释为限于“投保人善意相信保险人已放弃权利”之情形的难度极大,故可以通过将代理人滥用代理权订立的保险合同认定为效力待定,赋予保险人拒绝追认的权利,从而实现该目的。(一)《保险法》第十六条第六款之意旨

《保险法》第五条规定:“保险活动当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。”由于保险交易活动的特殊性,保险法的诚实信用原则较民法上的诚实信用原则具有更严格的要求,因此保险合同被称为最大诚信合同,诚实信用原则在保险法领域上升演变为“最大诚信原则”[2]。“最大诚信”理论起源于《英国海上保险法》的实践,由英国法官曼斯菲尔德创立,后来发展成为英美保险法的通说,并逐步为世界各国保险法理论所接受。投保人如实告知义务属于“最大诚信原则”的典型体现。如实告知义务是指投保人应当在签订和履行保险合同过程中,将其知道或者应当知道的有关保险标的的重要情况如实地向保险人进行说明[3]。由于信息的严重不对称,投保人对与保险标的有关的风险信息的了解最为全面,而保险人对此却难以掌握,为了便于保险人测定和估计事故发生的危险程度,投保人就保险人询问的有关事项应当进行如实告知。如实告知是投保人的法定义务。《保险法》第十六条第一款规定:“订立保险合同,保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的,投保人应当如实告知。”当投保人隐瞒真实状况从而使保险人基于此而作出了订立合同的错误的意思表示,法律通过赋予保险人合同解除权作为救济手段。《保险法》第十六条第二款规定:“投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有权解除合同。”

《保险法》中的“禁止反言”实质是民法善意保护规则的一种特殊表现[4]。在法律赋予了保险人对投保人未如实告知的合同享有解除权之后,实践中时常出现下列情形:保险人订立保险合同时明知投保人存在未如实告知的情形,却仍然接受投保并订立保险合同,待保险事故发生后又以投保人违约而拒赔。为了限制保险人以投保人未如实告知为由滥用合同解除权的投机行为,英美保险法确立了“禁止反言”制度。英美学者认为:“保险人禁止反言是指保险人知道或应当知道因被保险人虚假陈述或者违反保证条件时享有撤销合同或者对索赔提出抗辩时,明示或默示地向不知道保险合同有瑕疵的被保险人表明,保险合同是可以执行的,而且被保险人因依赖保险人的陈述而遭受了某些损害,则保险人不得以此等事由对保险人的请求提出抗辩。”我国《保险法》最初并未规定“禁止反言”制度,后来在2009年《保险法》修订时借鉴并引入了英美保险法的该项制度,增设作为《保险法》第十六条第六款:“保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的,保险人不得解除合同;发生保险事故的,保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。”有学者认为该条规定是弃权和禁止反言规则的体现[5]。《保险法》的官方释义也将该条款确立的规则称为“禁止反言”[6]。由此可以看出,“禁止反言”制度的着眼点是为了保护投保人的合理信赖而利益免遭损害,亦属于最大诚信原则之运用和体现。

(二)代理人滥用代理权订立合同的效力

学界关于代理人滥用代理权订立的合同的效力依据不同的情形存在以下观点:

1.一般情形下有效说

该观点认为,依据《民法典》第一百六十二条之规定,即使代理人滥用代理权,因其系代理权范围内的行为,故原则上代理行为仍属有效。如果被代理人因此遭受损失的,可以根据委托代理关系的约定以及《民法典》第一百六十四条之规定追究代理人的责任。仅于相对人知道代理人的权限滥用或应当知道时,被代理人方可主张代理行为无效[7]。

2.相对人与代理人恶意串通情形下无效说

该观点认为,代理人与相对人以损害被代理人利益为目的而合谋为法律行为,则构成恶意串通,其从事的行为即使在代理权限范围内,也系因违反公序良俗而无效[8]。尤其需要指出的是,最高人民法院对《民法典》第一百六十四条第二款的释义,即采用该种立场[9]。

3.相对人与代理人恶意串通的情形下效力待定说

该观点认为,法律禁止代理权滥用的目的仅在于保护被代理人的利益不受损害,与公共利益的保护无关。而被代理人的利益是否因滥用代理权而遭受损害或被代理人是否愿意接受代理行为的效果,应当交由被代理人决定,若一概归于无效,则未免过于僵硬。且相对人与代理人构成恶意串通损害被代理人利益的意图难以证明。类推适用无权代理规则更有助于保护被代理人利益,此时,被代理人无需承担繁重的举证责任,又可从容决定是否接受代理行为之效果。因此代理人与相对人恶意串通而实施的代理行为,应属效力待定[10-11]。另外,针对经过被代理人事前同意的自我代理行为,在出现代理人损害被代理人利益时,有学者认为:“鉴于代理人有维护本人利益的法定义务,虽本人同意代理人实施自己代理,但此项同意并不意味着本人因此而当然免除代理人的这一义务。因此,在代理人实施自己代理而有损本人利益时,代理人一方面违反了维护本人利益之义务,另一方面自己又充当了行为相对方当事人并获得不正当利益。此种情形与代理人与第三人恶意串通而损害本人利益,实无本质区别。故在本人事前同意代理人为自己代理时,如其代理行为明显与本人利益相悖,法律应赋予本人以主张自己代理行为无效的权利。[12]”这里所称“赋予权利”实际上系指在效力待定的情形下被代理人拒绝追认的权利。

4.相对人知道或应当知道代理人滥用代理权的情形下无效说

该观点认为:代理人违背本人利益而行使代理权之行为,构成代理权的滥用。相对人知道或应当知道代理人滥用代理权时,如代理人的行为显属滥用代理权,致相对人不可能不知该行为系滥用代理权,代理行为对本人亦不生效力。被代理人必须证明相对人的恶意或有过失[13-14]。

5.相对人知道或应当知道代理人滥用代理权的情形下效力待定说

该观点认为,原则上被代理人不得以违反内部约定为由否认代理行为效力,只能在承受代理效果之后依内部关系要求代理人赔偿。但内部损害赔偿不足以保护被代理人。相对人若明知代理人滥用代理权,则无信赖保护之必要。此时,若将代理权滥用风险分配于被代理人有失公平,维持代理行为之有效性亦未必合理。此时滥用代理权之代理行为属于效力待定,被代理人有权决定是否予以追认[15]。

(三)该类纠纷中保险合同属于效力待定

笔者认为,关于代理人滥用代理权订立的合同的效力,效力待定说更为可取。正如有观点认为:“委托代理制度是基于经济社会不断发达、社会分工不断细化,在市场经济中代理人与被代理人各取所需、相得益彰的制度。从被代理人的角度看,其设定代理的目的是利用代理人的知识技能为自己服务。从代理制度的功能而言,代理人只有真正为被代理人利益实施代理行为,代理制度的功能才能发挥,并在实践中保持其蓬勃生命力[16]。”因此,在相对人与代理人恶意串通损害被代理人利益时,以及在相对人知道或者应当知道代理人滥用代理权却与之进行交易时,将代理行为认定为效力待定,不仅能够兼顾保护被代理人合法权益、维护委托代理制度健康发展与保护善意相对人的信赖利益、维护交易安全,而且未突破《民法典》规定的民事法律行为无效的范围制度,能够实现逻辑自洽。

在该类纠纷中,保险人的代理人的行为属于滥用代理权,不论是认定投保人与保险人的代理人构成恶意串通,还是认定投保人知道保险人的代理人滥用代理权却与之进行交易,由此订立的保险合同属于效力待定,保险人有权拒绝追认。如此处理方式能够避免单纯适用《保险法》第十六条第六款所导致的法律后果实质上违背了公平正义,真正坚持了保险法的最大诚信原则。

参考文献

[1]全国人大常委会法制工作委员会.中华人民共和国保险法(修订)释义[M].北京:法律出版社,2009:46.

[2]贾林青.保险法[M].北京:中国人民大学出版社,2020:77.

[3]全国人大常委会法制工作委员会.中华人民共和国保险法(修订)释义[M].北京:法律出版社,2009:44.

[4]曹兴权.保险法学[M].武汉:华中科技大学出版社,2014:91.

[5]贾林青.保险法[M].北京:中国人民大学出版社,2020:81.

[6]全国人大常委会法制工作委员会.中华人民共和国保险法(修订)释义[M].北京:法律出版社,2009:45.

[7]陈华彬.民法总则[M].北京:中国政法大学出版社,2017:605.

[8]陈华彬.民法总则[M].北京:中国政法大学出版社,2017:600.

[9]最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组.中华人民共和国民法典总则编理解与适用:下[M].北京:人民法院出版社,2021:821.

[10]尹田.民法典总则之理论与立法研究[M].第2版.北京:法律出版社,2018:630-631.

[11]朱庆育.民法总论[M].第2版.北京:北京大学出版社,2016:352.

[12]尹田.民法典总则之理论与立法研究[M].第2版.北京:法律出版社,2018:628.

[13]梁慧星.民法总论[M].第5版.北京:法律出版社,2017:240.

[14]陈华彬.民法总则[M].北京:中国政法大学出版社,2017:605.

[15]朱庆育.民法总论[M].第2版.北京:北京大学出版社,2016:351.

[16]最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组.中华人民共和国民法典总则编理解与适用:下[M].北京:人民法院出版社,2021:838.