电影《霸王别姬》中的文化元素及其伦理意蕴研究论文

2022-12-20 14:06:52 来源: 作者:shaozhun

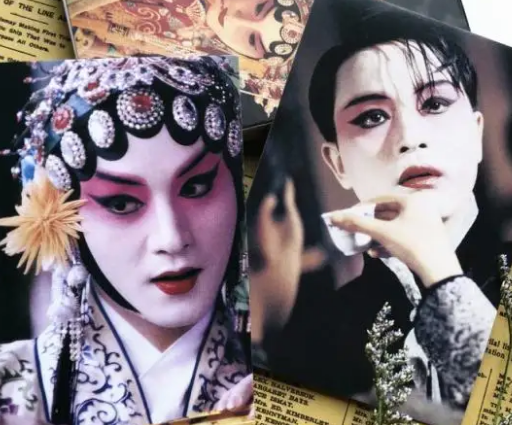

摘要:摘要:电影《霸王别姬》是一部由李碧华、芦苇改编,陈凯歌执导的文艺剧情影片,于1993年在中国内地以及中国香港首次公映,并以强劲势头一举打破中国内地文艺电影在美国的票房历史。影片以传统京剧文化为背影,跨度近半个世纪,讲述了张国荣饰演的程蝶衣与张丰毅饰演的段小楼之间的爱恨纠葛。展现了不同时代北平城中人性的变化与古典艺术的兴衰。本文将中国传统文化的思考作为切入点,分析探讨伴随影片叙事主线呈现的文化元素特征,从而进一步追溯和体悟文化元素背后的伦理意蕴。

摘要:电影《霸王别姬》是一部由李碧华、芦苇改编,陈凯歌执导的文艺剧情影片,于1993年在中国内地以及中国香港首次公映,并以强劲势头一举打破中国内地文艺电影在美国的票房历史。影片以传统京剧文化为背影,跨度近半个世纪,讲述了张国荣饰演的程蝶衣与张丰毅饰演的段小楼之间的爱恨纠葛。展现了不同时代北平城中人性的变化与古典艺术的兴衰。本文将中国传统文化的思考作为切入点,分析探讨伴随影片叙事主线呈现的文化元素特征,从而进一步追溯和体悟文化元素背后的伦理意蕴。

关键词:霸王别姬文化元素伦理意蕴

影片自1924年讲起。年仅9岁的小豆子左手上有一根畸形手指。就在这异常寒冷的冬天里,小豆子被母亲切掉畸形手指并丢进“关家戏班”学习唱戏。此后,小豆子的生活中只有不闻不问的母亲、严酷训导的师父和相依为命的师兄小石头。十年稍纵即逝,小豆子对师兄的依赖也不断增长。此时,颇具演技的师兄弟二人被赋予艺名程蝶衣和段小楼,并分别以“旦角”和“生角”合演《霸王别姬》示人。不久后,段小楼决定聚妓女菊仙为妻。颇为震惊的蝶衣心情沉重地来到师兄的落脚处,将他用屈辱换来的的宝剑赠与满心依恋着的师兄,并表示从此不再与之合作。由于时局动荡和技艺长期未受重视,蝶衣企图寻找精神上寄托。一次误尝鸦片的经历对蝶衣的嗓音造成极大损伤。此后,在一次表演中,蝶衣破嗓让他意识到情况的严重性,并开始决心戒毒。深受毒瘾折磨的蝶衣在小楼夫妻的帮助下逐步走出阴霾。一波未平,一波又起。曾经出于好心收养的孩子“小四”却成为了伤害蝶衣最深的人。他逼迫小楼要取代虞姬的位置,后又陷害小楼,以逼他诬陷蝶衣。不愿伤害蝶衣的小楼被拉去游街,而得知真相的蝶衣扮成虞姬,与小楼共同受辱受罚。11年后,师兄弟二人历经万难回到舞台合演《霸王别姬》,而这次演出却成了“最后的谢幕”。小楼引出蝶衣唱出“我本是男儿郎,又不是女娇娥”。此时,蝶衣才深深意识到自己实为男儿身,一切误会终因自己“活在戏中”。于是,伴着最后一句唱词,他用曾经“倾注情感与幻想”的宝剑轻轻一抹,在师兄的怀中结束了自己的演艺生涯,也结束了“苦难而灿烂”的悲剧人生。

一、电影《霸王别姬》中的文化元素

(一)追求或拒斥的目标——京剧

如果说,《霸王别姬》以程蝶衣和段小楼的“相识——相知——迷恋——背叛”的人生经历与情感纠葛为显型主线,那么我们就不难发现,京剧是二人之间最为重要的共同经历,起着关系构建中的“粘合剂”作用。换言之,京剧绝非这段“浪漫而又传奇的悲剧”中的陪衬,它更是“主人公追求或拒斥的目标,有着自身的历史和’品格'”。正是这种极具吸引力和排他性的艺术形式,以其强有力的方式决定着影片发展的脉络和进程。

电影开场便锁定了穿着戏服出场的段小楼和程蝶衣。程蝶衣身着粉红与白色相间的锦衣罗袍,头戴如意凤冠,段小楼则身穿黑黄相间的戏服,头顶将冠,长髯飘飘。作为京剧艺术的重要组成部分,戏服实则具有相应的表意功能和符号指向。程蝶衣的粉红与白色相间的锦衣罗袍展现了其“阴柔之美”,其中粉色常被赋予“女统帅”,而白色指向高贵与纯洁。可见,从蝶衣的戏服中既可预见其外柔内刚、纯洁忠诚的一生。反观段小楼的戏服,黑色暗指性格上的古板与木讷,黄色则常被赋予“霸王”。然而,段小楼的“霸王”并非传统意义上的“真霸王”,而是一个“矛盾集合体”,是一个表面强悍却内心软弱的人。这种“矛盾”随着影片的进程展现为“黑暗与背叛”。

与此同时,从影片的剧情发展来看,蝶衣与小楼从小没少挨师傅的棒子,正是“师傅的棍棒”将他们“捧”成了当时的名角。在国民党审判程蝶衣时,袁四爷反驳法官把《牡丹亭》说成污言淫语,这已经显示出京剧艺术在当时情况下的日渐衰败。再到后来小四替换程蝶衣的角色,美其名曰为“劳动人民唱现代戏”,实则是对京剧丧失的讽刺。再至文革中,程蝶衣剑欲与龙虎斗”,王维“一剑曾当百万狮”等,既赋予了剑“力量与勇气”,又表达了持剑者的实践智慧。

作为一个特殊线索,剑以五次不同的视角,贯穿了《霸王别姬》始终。其第一次出现是在张公公府上,段小楼表达了对此剑的喜爱。第二次,程蝶衣牺牲自己从袁四爷那里拿到了剑给师兄,但是他却忘记了自己说的话,辜负了蝶衣的心意。第三次蝶衣把剑送给师兄,主动和师兄和好,这把剑维系了两人的感情。第四次,剑出现在“批斗大会”上,菊仙冒着生命危险把剑捡回来,因为这对小楼来说有着特殊意义,但是却也是小楼的话让她绝望,不免让人唏嘘。最后一次出现是在两人最后一次唱戏时,小楼又引导蝶衣说出小时候的话“我本是男儿郎,又不是女娇娥”,由此与开头相呼应,表明了程蝶衣对自身男性身份的回归与自我认同,最终他也因此而选择用霸王的剑结束自己的生命。可见,“剑”不仅象征了人物的性格特征,更与人物的命运起伏紧密相连。

(三)故事发展的大环境一时代变迁

电影的时间轴跨越多个历史阶段:从北洋军阀混战到抗日战争胜利,从解放战争延续至“文化大革命”,基于不同的历史时期建构起时间框架、划分故事情节,并间接呈现出不同时期制度文化的特点s如程蝶衣由于在日军侵华时,为日本人唱过戏,而在抗战胜利后被告以“汉奸”,并因此被抽至法庭。小楼夫妇为救蝶衣,委托袁四爷买通法官求情。可见旧中国仿仔*卩执况布mb,隹形同Z坦珥础:尤中国传统的道德文化相违背的。儒家倡导“中庸之道”,这种“无过而无不及”的态度也不断渗透至文化生活的方方面面。自封建社会,中国人已经开始注重婚姻幸福、家庭稳固以及后代繁衍。作为“修身、齐家、治国、平天下”中的重要环节,“齐家”有着举足轻重的地位。与此同时,儒家思想中看重子嗣,认为“子嗣众多,人丁兴旺”是家族延续的重要表现。而如果无以子嗣“继香火”则是无颜面对祖先的。孟子曰:"不孝有..三,无后为大。舜不告而娶,为无后也,君子以为犹告也。”正是从侧面表达了对“隐匿的爱恋”的歧视和指责。

然而,若从客观的角度审视这段爱恋,便会发现,这与两人的成长与境遇密不可分。奥地利心理学家西格蒙德•弗洛伊德曾强调“身份性别的确认对任何主体而言都是一个内在的无意识的终生行为要求”。而程蝶衣正是以一个阴柔的京剧名旦的现象出现在人们的视线中的,但事实上,他并非天生如此。从小被身为妓女的母亲卖到戏园子里,还被砍掉了第六指。后常常唱错词“我本是男儿郎,又不是女娇娥”,师兄不忍看他受苦,只得亲自动手(用烟锅捅口)让他改口。即便对此十分抗拒,身为男儿身的他为了角色所需对自己的逐步“女性化”略显无可奈何。随后,太监张公公的猥亵使他蒙受莫大的欺辱,再到不顾旁人的劝阻带回弃婴,事件的堆砌与发展一步步地阉割了他作为男性的特征,也暗示了他逐步认同了自己女性化的身份。

与此同时,小时候的相似经历让两个在“训练的苦水里泡大的男孩子”成为台上的“黄金搭档”和台下的亲密朋友。当师傅对他棍棒加身,陪伴他的是小楼师兄;当他需要爱和关怀时,填补其母爱空白的是小楼师兄;当他陷入“男儿郎”与“女娇娥”的两难之中,陪他走出困惑的还是小楼师兄。“霸王”与“虞姬”间的默契早就在时间的缓缓流逝中转变成了感情。当我们在为蝶衣和小楼的“爱恋”而深感矛盾时,我们似乎也可以在影片中感受到蝶衣的苦苦挣扎。与其说影片中呈现的是略显“变态”的蝶衣,不如说是与“虞姬”合二为一的蝶衣,是想和师兄永远沉溺在《霸王别姬》中的蝶衣。即便想要逃离这段“隐匿的爱恋”,但它却早已注入血液,埋藏于心灵深处。

(二)“人性的转变”:现实生活与道德价值的冲突在展现艺术画面的同时,影片不断穿梭着真实生活的场景,以及不同人物在面对现实生活时的态度转变。段小楼的妻子菊仙,本是身为妓院花满楼中的头牌,她受够了旧时代达官贵人们的欺辱,而选择花光自己身上所有的家当跟随对自己有恩的段小楼。她面对段小楼被抓,选择低下头去求程蝶衣,即使被骂妓女也选择跟随段小楼,从不改变自己的内心。直到最后,面对丈夫的“划清界限”她也可以毅然决然地选择去自杀以表自己的贞洁,如此贞洁刚烈的女子竟落得如此下场,实在让人惋惜。

与真虞姬相比,剧中却有着假霸王,第一个便是小的时候自杀的“小癞子”。他贪玩爱吹牛,却仍幻想成为主角。当看到训练的艰苦与师傅的严厉时,他吃完了仅剩的糖葫芦选择自尽,只落得将霸王的面具盖在棺材上。其次是小四。作为被蝶衣捡来的弃婴,小时候的他认真刻苦,但由于承受不了京剧的苦,他开始变得圆滑世故。为走现代戏的捷径,他选择背叛师门,不仅抢了程蝶衣的角色还借着批斗之名逼着段小楼告发程蝶衣,人性中的险恶在他的身上表现得淋漓尽致。还有一个便是袁四爷,他是旧时代的贵族,拥有极高的艺术鉴赏能力。作为影片中为数不多能够真正能看懂戏的人,他指出了段小楼与程蝶衣表演中的不足。但他对程蝶衣却始终只想占有,在程蝶衣没有师兄的时候选择独占蝶衣,还画上霸王的脸谱和他一起搭戏。但在革命的烈火解放北平之时,他注定是被时代抛弃的。最后一个便是段小楼,最初的他为人刚直,肯为遭受欺辱的蝶衣出头,又在师傅面前护着蝶衣。但是他贪恋吃喝玩乐,无心钻研演技。对他而言,演戏的目的是为了谋生。面对袁四爷指出的不足,他并未认真思考;面对程蝶衣为救他而给日本人唱戏,他不问青红皂白,反倒羞辱。面对程蝶衣以屈辱换来的剑,他俨然忘记曾经诺言,仅以“一把好剑”作为回答。在“文革”中,他甚至与蝶衣相互揭发,直至触及菊仙青楼女子的身世背景。面对可能到来的劫难,段小楼在众人的胁迫与威胁下对菊仙说出不爱她,并要与她划清界限,这让执着于爱情的菊仙彻底绝,选择自杀。如果说程蝶衣为了京剧的艺术之美奉献了自己的全部,成就了“从一而终”的“虞姬”,段小楼则以其“无情无义”反衬出了“情深义重”的“霸王”。

“在激流涌荡的社会中守望心灵中的思想价值家园。”这一点谈何容易?在“文革”的混乱年代,“夫妻之情”和“兄弟之义”在保全自身面前显得微不足道。此前的“兄弟扶持”早已荡然无存;夫妻间的“相濡以沫”也已灰飞烟灭。现实生活中的是非颠倒成为摆在众人面前的现实,它逼迫善良的人们放弃了原本的道德价值与伦理标准。

(三)“死亡的追问”:主体意识与偶然因素的冲突对于人类而言,“死亡”似乎是一个永远无法逃脱的宿命。它如同悬在人头上的“达摩克里斯之剑”,随时都可能降临。基于本能的恐惧,人类自始至终没有放弃对死亡的探索与追问。伦理学家们常将“死亡”看做人生态度的写照。在黑格尔看来,“死亡”是“个别的人作为个体而达到的这种普遍性,是纯粹存在……这是直接的自然的变化结果,不是出自于一种意识的行动”。可见,黑格尔意义上的“死亡”是“自然而然的”,是由“自然规律所推动的”。然而,为强调人的死亡并不同于其他动植物的死亡。黑格尔又补充性地提出“自然对于人的死亡而言仅仅充当'表面现象'”。换言之,自然“遮蔽”了死亡的真正本质,使其看起来“好像”只是自然而然的。实则不然,人的死亡除了可以是“自然”的,还可能是“自为”的,即为伦理实体而死。类似于黑格尔对死亡即“自然”又“自为”的观点,在儒家思想中,同样有“自古皆有死”与“死非其命”的论断。可见,儒家思想一方面强调死亡的普遍必然性,即人力无法将其改变。另一方面又劝导人们不应随意挥霍生命,等待死亡,而应该用积极的态度、严谨地对待生命。事实上,死亡既是主体意识的必然行为,同时参杂着诸多偶然因素。

《霸王别姬》中的诸多人物都以“死亡”的方式退出了观众的视野。然而,同样的死亡却有着不同的结果和意义。“关家戏班”的师傅是影片中第一个死亡的人。师傅的内心崇拜英雄气节,并以培养出蝶衣和小楼两个徒弟作为一生的骄傲。然而,程蝶衣与袁四爷之间传出“绯闻”,段小楼不但娶了妓院出身菊仙,还沉迷于玩乐,不愿登台。原本引以为傲的徒弟皆“如英雄幻灭般”坠落。看到“关家戏班”渗淡的现状和毫无希望的未来,师傅气绝身亡。他的死是一种人格尊严的选择,具有必然性。同样必然走向死亡的还有袁四爷和菊仙未出世的孩子。由于欣赏程蝶衣,他一心想要成为蝶衣的“霸王”。然而在蝶衣心里,段小楼才是扎根已久的、完美的“霸王”。因此,对于袁四爷而言,历尽千辛得到的只有理想的破灭。即使仍旧走出潇洒的霸王步,但终因“霸王别姬而姬不在”,成就了临死前最大的遗憾与伤感。菊仙虽出身低贱,但却同样有着一颗崇拜英雄的心。段小楼的“英雄救美”让她着迷并随之沦陷。然而,她心中的英雄在面对考验时并没有站在她身边。丈夫的背叛让她悲痛万分。英雄不再,幻想破灭,这些都以“孩子的流产”作为最有力的证明。

三、结语

错综复杂的情节展现出影片相互支撑的线索和主题:艺术与生活、梦境与现实、忠诚与背叛、女性与男性。它展现出程蝶衣的一生,其实也是段小楼的一生。当动荡结束、时局恢复,过了半百人生的程蝶衣和段小楼再次演绎《霸王别姬》,从“戏”回归“真实人生”的蝶衣终于了解了与“霸王”重聚的夙愿。此时的他早已看破红尘,对世间种种释然。他再次走入戏中,将自己当做“虞姬”,用“霸王”赠予的宝剑结束了自己的一生。由此,两位伶人在对艺术的追求中,也造就了自己的“艺术人生”。

参考文献:

[1]刘书苑.从电影《霸王别姬》中看民俗叙事与文化认同[J].文学教育(T),2021(4):8-10.

[2]李小刚.《霸王别姬》一当代中国电影中的历史、情节和观念[J].世界电影,1996(4):187-205.

[3]周萍.论中国戏曲服装色彩寓意[J].河南科技学院学报,2010(03):75-78.

[4]张飞,艾荣荣.说“剑”[J].现代语文(语言研究版),2010(01):144-145.

[5]夏剑,李昉编纂,劳伯林校点.太平御览第3卷[M].石家庄:河北教育出版社,1994.

[6]于孟晨,程建虎,王凌.中国古代兵器与文学[M].西安:西安出版社,2017.

[7]刘四芳.华语电影与跨文化传播案例研究[D].上海:复旦大学,2014年.凶张晶,张楠.传统伦理观对中西历史上同性恋现象的影响[J].黑龙江教育学院学报,2010(03):182-183.

[9]杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,1988.

[10]甘秋霞.生命难以承受之重一电影《霸王别姬》中的自杀意象解读[J].电影评介,2009(21):38.