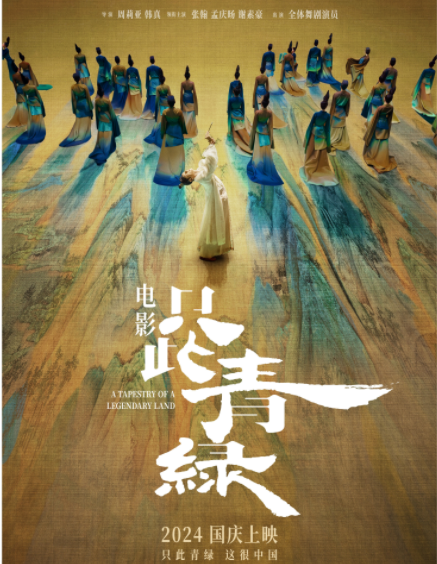

舞蹈艺术与电影艺术的联袂同行 ——以舞蹈电影《只此青绿》为例论文

2025-10-18 15:29:08 来源: 作者:xuling

摘要:《千里江山图》是故宫珍藏的中国十大传世名画之一,以长卷形式展现了细节与整体意境。改编自同名舞蹈诗剧的电影《只此青绿》巧妙捕捉了古典绘画的精髓,让观众对画家王希孟及其所处时代产生了情感共鸣。

《千里江山图》是故宫珍藏的中国十大传世名画之一,以长卷形式展现了细节与整体意境。改编自同名舞蹈诗剧的电影《只此青绿》巧妙捕捉了古典绘画的精髓,让观众对画家王希孟及其所处时代产生了情感共鸣。影片在视觉和情感表达上进行了创新,凭借豆瓣8.1的高分稳居国庆档榜首,赢得了广泛好评,可谓实至名归。尽管如此,在众多赞誉声中,仍不乏一些批评的声音。我们有必要拨开表面的光环,深入探究其内在品质,以便为未来电影的发展提供更加明确的参考。

一、简约与直观

电影版《只此青绿》采用电影拍摄技术,充分利用近景、中景和全景等布局方式展现了舞者极致魅力的独舞、双人舞和群舞。通过电影叙事的精简手法,《只此青绿》突破了传统剧场舞蹈视觉表现的限制,不仅使舞蹈艺术更加具体和直接,还打破了其原有的受众壁垒,使更广泛的观众能够沉浸在舞蹈艺术之中,深刻感受宋代美学的独特魅力及“只此青绿”的深层含义。

(一)时空直观

电影版《只此青绿》给予观众的最大冲击当属它对时空的“补足”。相比于舞蹈以简单布景和舞者肢体语言的虚实结合的方式来交代时空,电影则是直接给出了充实的现实空间。这在一定程度上弥补了舞蹈语言的局限性,给予了观众更立体、真实的“现场”。这虽然限制了观众的想象空间,以观众的视觉震撼削弱了其心灵震撼,但确实弥补了舞蹈在表现时空上的不足,给予入门观众更为明晰的印象,便于他们在此基础上进行有限制的想象。例如,在“寻石”这一篇章,舞剧版通过舞者服饰和舞台调度来呈现翻山越岭的“岭”,给予了观众无限的遐想。然而,电影版在诠释这一篇章时,则通过舞蹈化的攀岩动作和实景,把这份“险峻”表现得更加直观,观众的想象虽在此基础上有所限制,但也有着明确的指引。不过,对于初识舞蹈的观众来说,模糊的时空关系可能会导致他们难以构建出清晰的画面,进而影响艺术想象,从而将舞蹈拒之门外。而电影能通过镜头语言解决这一难题,可以说是对舞剧的一种“预热”。

(二)叙事直观

舞剧版中只能看到章节名,而电影版虽无台词,却通过叙事性的舞蹈表演和旁白解说填补了诗意“留白”,无声胜有声。虽然从舞段到脚本的转变使诗意略有间断,但这种方式有助于观众理解情节。“我祖辈制墨,愿以这掌中墨色,将墨之坚真予你,将松之傲骨予你,将制墨人之嘱托予你。”电影中,我们可以看到在寒冬大雪下制墨人坚韧不拔的“松之傲骨”,也可以看到制墨人祖辈制墨的匠心独运。整部电影以字幕的方式交代了叙事走向,是一部相对“低门槛”的舞蹈电影。相对舞剧版而言,电影版以更直观、简单的方式走进了大众视野。与剧场真实的三维立体空间不同,舞蹈电影呈现于银幕这一二维空间,将舞者“放回”了具体的场域。比如,“习笔”这一章以女官群舞来展现宋代翰林书院这一时空,增强了叙事性,将“宋代四雅”淋漓尽致地表现了出来,加之电影语言的处理,使得叙事更为直观。

(三)情感直观

情感的直观主要是指通过电影语言的使用,使电影在保留原舞蹈诗剧情感核心的基础上更加丰富而直观,拉近舞者与观众之间的距离,以放大观众的视觉体验,产生情感共鸣。例如,最后一幕中希孟穿越时空与展卷人对望时,表情细节的处理在电影视听语法下更容易释放出来,从而能够更强烈、更直观地引起观众与演员之间的情感共鸣。相比之下,舞剧版的表情细节在实际传递的过程中会有一定程度的弱化,这是目前纯舞剧版无法解决的问题,是由舞台距离所带来的必然局限。另外,电影版用精美的画面缓缓呈现出《千里江山图》,其中的村庄、山水、船夫等由静到动,让观众仿佛置身其中,以此带来了对这幅画作和画作背后的宋代更为直观的情感体验。当然,目前,电影和舞蹈相结合的跨媒介技术与表现手法尚处探索阶段,在对舞蹈实施电影技术处理的时候存在不足,如部分画面之间的蒙太奇组接、跳切式镜头调度等容易破坏刚刚建立的整体空间美感。

二、丰富与充盈

如果电影镜头和舞蹈语言之间不存在互相激发与互相塑造的关系,而仅仅是以电影镜头播放舞蹈画面,那么就无法将其称作“跨界”艺术实践。通过运用镜头语言,舞蹈电影不仅能够巧妙介入观众的视觉空间,还能极大地丰富舞蹈的表现内容。

(一)“听雨”给予观众更丰富的想象

行神如空,行气如虹,舞蹈语言和镜头语言的加持能够更准确地捕捉希孟内心深处的情感波澜,从而给予观众直击心底的触动。在剧场里,由于舞台距离的限制,我们往往无法把握演员的每一帧表情,甚至只能看到总体效果,在此基础上通过外化的身体动作观察其情感波澜。写实的电影与写意的舞蹈相辅,既突破了时空限制,又在虚实结合的叙事结构中达到平衡。电影镜头的细节捕捉技术如特写镜头等,往往可以把握审美距离的准确性,给予观众直击的感动。瑞士心理学家、美学家爱德华·布洛认为审美距离可分为物理距离和心理距离。影院的场地布局往往较为集中,可以消解剧场观演中因空间距离造成的审美感知模糊性。通过电影艺术,观众的视线焦点由主动转为被动,从无限转到有限,编导所要表达的内容得到了最大限度的理解与接受,因此它也在很大程度上消解了由心理距离所带来的错位。不同的传播载体实际上构建的是不同的审美距离。剧场与影院不仅影响着审美主体与审美客体之间的审美物理距离,还影响着审美心理距离。与传统的电影相比,舞者以恣意、洒脱的肢体语言代替苍白的口头语言,能使观众通往另一层想象空间,如希孟从山间听雨到屋内作画再回到山水之间,这其中的虚虚实实给人以无限的遐想。一时间,观众分不清是希孟进入画中还是画进入了希孟心中。这可谓是电影突破舞蹈诗剧的一大亮点。

(二)“青绿”成为渐入佳境的注释

把握整体能够助推情节连贯。“今人不见古时月,今月曾经照古人”,月亮和青绿是现代人与希孟的联结纽带。电影在保留舞蹈诗剧的基础上,通过光影的设计和“我已静待画中千年,惟愿以绚烂此身,成全时空的联结”这一旁白的加持,不仅将这跨时空的佳境呈现于观众眼前,丰富了观众的审美体验,还将舞蹈诗剧需要观众“想象”的这一部分具象化,虽降低门槛但也保证了其审美性。在这里,我们仍能看到电影艺术“加减法”的巧思,一是通过“内容减法”镜头使观众聚焦演员的细节,感受人画合一的美妙,强化青绿舞者的意象;二是通过“内容加法”呈现画作,让青绿舞者意象在与青绿画作融合后达到人画合一的境界。电影通过这样的注释方式弥补了观众由于舞蹈知识储备不足而造成的审美误差,如舞蹈诗剧在展卷前所呈现的“青绿”片段,可能会给不同的人带来不同的审美感受,而在电影中直接以“初见”代之,足以明确其意涵。《只此青绿》整部电影既可以作为注释深刻拓展观众对内容的再理解,达到“1+1>2”的效果,如从“习笔”篇章向“青绿”篇章的转换,又可以作为独立的个体存在,让非专业观众群体也能够捕捉其内容并被舞美震撼。

三、赋能与共鸣

瑕不掩瑜,作为舞蹈诗剧向舞蹈电影的改编,在普及性与审美性的尝试上,《只此青绿》是成功的,它借助电影媒介的优势迸发出了跨时空的魅力,在现代社会引起了观众的情感共鸣,激起了观众的思绪涟漪。

(一)舞蹈诗剧和舞蹈电影互相赋能

近年来,舞蹈艺术逐渐走出象牙塔,深入民间,然而,从实际受众的角度来看,由于高昂的票价等原因,舞蹈尚未完全实现“破圈”。电影版《只此青绿》的推出恰逢国庆假期,或将成为推动舞蹈艺术普及的重要契机。相比剧场演出,电影票价更加亲民,观众得以近距离感受电影版的魅力,在观看过程中获得深刻的审美体验。通过电影版《只此青绿》,观众不仅能够更好地了解舞蹈《只此青绿》本身,还能增进对中国传统舞蹈及文化内涵的认识。可以说,《只此青绿》的舞蹈诗剧与电影之间存在着一种相辅相成、彼此促进的关系。它们各自拥有独特的价值与意义,无法相互取代,共同促进了中国舞蹈艺术的发展与传播。

(二)千里江山与“人民江山”

祖国山河与瑰丽人生的美好愿景,尽描绘于电影之中。无论是舞蹈诗剧还是电影,不少人认为《只此青绿》只是再现了《千里江山图》的制画工艺。

但在电影版的加持下,我们似乎能够深入其中并进行重新审视。《只此青绿》不仅诠释了这部传世之作,还体现了《千里江山图》所蕴含的“人民江山”的山水精神。正如张晓凌所说,“人民山水”之理念是《只此青绿》全剧的思想基石,也意味着由《千里江山图》到《只此青绿》的价值转向。同时,它也为新叙事结构的产生提供了可能。虽许多人抱怨电影版《只此青绿》似“道德宣讲”,但换个角度来看,其中的匠人其实也是普通人,正是有千千万万个这样的小人物才得以构成《千里江山图》。希孟“入画”这一部分采用了电影平行蒙太奇的手法再现了一个个匠人。在这里,我们可以看到希孟背后强大的支撑力量,似乎在说“别怕,我们都在”。

一个又一个工匠及其精神的平铺,将电影的宏大叙事和对人民的聚焦进行了融合,“你我皆是展卷人”。因此,在电影版的宏大叙事之下,我们能看出,这不仅是对荧屏创作者和传承者的致敬,还是对每一个“青绿”的致敬,是对祖国的大好河山,更是对组成祖国大好河山的我们的每一个人的致敬。正如在“淬墨”篇章中,展卷人一个发人深思的拷问:如果你知道此生只有短暂的18岁,还会为了一幅画而燃尽自己的生命吗?对此,电影无声应有声,回响绵绵。

(三)宋代美学与传统文化

这部舞蹈电影改编自同名舞蹈诗剧,巧妙地将舞蹈、书法、篆刻、织绢、制笔、淬墨等中国传统文化融为一体。通过舞者与镜头的完美配合,影片再现了宋代的风貌,将中国宋代的极致美学跨越时空界限,呈现在了每一位观众面前。电影版《只此青绿》不仅是一场视觉盛宴,更以清新秀丽、中和唯美、文气雅致的宋代美学特质,在观众心中留下了深刻印象,如“习笔”篇章中展现的宋代文官形象及“宋代四雅”——焚香、点茶、挂画、插花;“青绿”篇章中传达的“尚意”主流审美观与“清雅”价值取向;“入画”篇章体现的“中庸之道”。电影版《只此青绿》的成功不仅在于它让更多的观众领略到了传统文化的魅力,还在于它巧妙地结合了现代人的生活体验,将“匠心精神”这一时代符号融入其中。通过丰富的文化想象,该片为舞蹈电影开辟了一条与当代社会紧密相连的道路,既回溯历史,又贴近现实。电影版《只此青绿》精准捕捉到了21世纪的文化脉搏,并与中国人民日益增强的文化自信相呼应,展现了中国人民带着深厚的文化自豪感走向世界的美好图景。

电影版《只此青绿》运用电影镜头,生动展现了一幅承载着中华传统美学与中国人文精神的时代画卷。该片不仅扩大了舞蹈诗剧《只此青绿》的传播范围,还通过独特的表现手法实现了“1+1>2”的艺术效果,令每一个“青绿”的形象更加鲜活、完整。电影与舞蹈诗剧在视觉呈现上存在着本质差异,正如主创人员在BDA舞蹈论坛中所说,“镜头像某一个观众的眼睛,他会非常主动地带着你看到我想让你看到的。但是舞台更多的是空间逻辑,不同的观众可以从不同的空间解读作品”。这一论述精辟地揭示了两种艺术形式之间的微妙区别。