情动形言取会风骚 ——《书谱》的情性观及其现实意义论文

2025-10-18 14:00:05 来源: 作者:xuling

摘要:本文将以《书谱》中的“情性”为中心,从书法的实用功能与表情功能、书家个人性格对书风的影响、书家情绪状态与书法创作表现、书家主体情性与书法技巧四个方面,对情性观在当代书法创作中的现实意义作粗浅探讨。

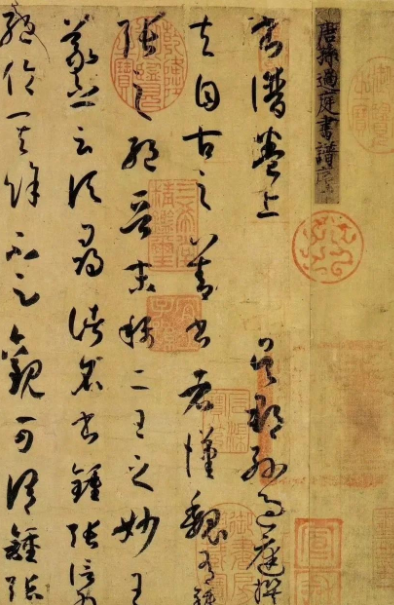

孙过庭,名虔礼,唐代著名书法家、书法理论家,以草书见长,其书法艺术与理论对后世影响深远。孙过庭因感于魏晋以来的书论文章“或重述旧章,了不殊于既往;或苟兴新说,竟无益于将来;徒使繁者弥繁,阙者仍阙”,于武则天垂拱三年(687年)创作了不朽名篇《书谱》。唐代以后,无数学书者心摹手追,赞美孙过庭的书法艺术高妙绝伦、俊拔刚断。唐代诗人陈子昂在《祭率府孙录事文》中誉之:“元常既没,墨妙不传,君之逸翰,旷代同仙。”宋代米芾在《书史》中赞之:“过庭草书《书谱》,甚有右军法。作字落脚差近前而直,此乃过庭法。凡世称右军书有此等字,皆孙笔也。凡唐草得二王法,无出其右。”清代朱履贞在《书学捷要》中赞曰:“惟孙虔礼草书《书谱》,全法右军,而三千七百馀言,一气贯注,笔致具存,实为草书至宝。”同时,《书谱》也是中国书法史上体系完善、议论精详、文书并举的理论著作,与张怀瓘的《书断》合称为唐代书学“双璧”。不计其数的学书者希望通过对《书谱》的研读学习,达到“心领神会”“披卷可明”的境界。孙过庭认为,书法可以“情动形言,取会风骚”,能够“达其情性,形其哀乐”。本文将以《书谱》中的“情性”为中心,从书法的实用功能与表情功能、书家个人性格对书风的影响、书家情绪状态与书法创作表现、书家主体情性与书法技巧四个方面,对情性观在当代书法创作中的现实意义作粗浅探讨。

一、实用与抒情的辩证

与其他艺术门类相同,书法起源于中国先民劳动实践活动的需求。随着生产力的发展,先民逐渐产生了记录语言、传递信息的需求。正如孙过庭在《书谱》中所言:“书契之作,适以记言。”人们最初创造文字就是为了满足生活记录的需求。在这一阶段,书写的主要目的在于“趋简适便”,追求实用和效率成为其根本特征。而后,书法形体不断演变,书写也拥有了更多内涵。随着草书的诞生,中国书法的表情功能迈向巅峰。虽然篆、隶、楷、行四大书体也能在书写过程中传达情感和意趣,但草书将书法的表情达性功能发挥到了极致。韩愈在《送高闲上人序》云:“往时张旭善草书,不治他技。喜怒、窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。”就是说书法家张旭擅长通过草书表达自己的情感心意。

中国古代书论中不乏关于书法表情功能的论述。西汉扬雄提出“书为心画”理论,把书法当作书写者内心境界的流露。唐代书法家张怀瓘认为,书法或抒发胸中纵横天下的大志,或排解心中忧思郁闷的情怀。孙过庭则在《书谱》中谈到:“虽篆隶草章,工用多变,济成厥美,各有攸宜。篆尚婉而通,隶欲精而密,草贵流而畅,章务检而便。然后凛之以风神,温之以妍润,鼓之以枯劲,和之以闲雅。故可达其情性,形其哀乐……”“达其情性,形其哀乐”是孙过庭继前人论述之后,对书法表情功能的高度概括总结,即书写者的内在情感和性格通过中国书法的点画、结构得以传递。这里所提到的“情性”指书家的感性心理世界,其中“情”和“性”二者有所区别。我们将未动于物、未生喜怒哀乐之时,处于本然状态的心境称为“性”,指的是书家较稳定的内在心理和生理机构;而将已动于物而生喜怒哀乐之时的心境称为“情”,指的是书家在某时某景下所产生的心理变化。书家通过笔法、笔势、笔意所展现的精神状态,是其情性在书法作品中的流露和表现。韩愈在其著作《原性》中阐述得非常具体透彻:“性也者,与生俱生也;情也者,接于物而生也。”因此,“达其情性”实际上包含两个方面的内容,其一是指书家个人的内在性格、气质,其二是指书家书写时的情绪状态。

二、性情差异与书风生成

孙过庭在《书谱》中还论述了书家性格与书法表现的关系,他认为书法创作主体的性格修养不同,书法作品的风格也会不同。孙过庭言:“然消息多方,性情不一,乍刚柔以合体,忽劳逸而分躯。或恬憺雍容,内涵筋骨;或折挫槎桥,外曜锋芒。”就是说影响书法风格生成的因素有许多,书法作品能够体现书写者不同的性格情趣。有的合刚柔为一体,有的繁复,有的洗练,各显风采。有的看起来雍容恬淡,实际暗含筋骨力道;有的像断折枝杈,却又锋芒外露。接着,他又对书家的性格、天生禀赋进行了探讨:“虽学宗一家,而变成多体,莫不随其性欲,便以为姿。”就是说虽然都取法于一家,但不同书写者会变化出多种不同的样式,无不是因为个人的性格趋向而形成自己独特的艺术姿态。孙过庭认为,朴实正直的人往往出笔直率而不饱满;强硬倔强的人往往点画简单生硬缺乏圆润;谨慎内敛的人往往用笔过于拘谨;性格轻率的人往往不守书写规矩;性格温柔的人往往书写迟缓软弱;急躁好强的人往往运笔过于急促;性格多疑的人往往行笔过慢而失流畅;生性迟钝的人往往笔墨过于迟钝滞涩;轻率琐碎的人往往沾染小吏的匠气。这些都是“独行之士,偏玩所乖”的原因。

由于书写者“性”(即性格、习性)的不同,即便两个人在同一环境下同时开始学习同一个碑帖,最终形成的书法风格也会带有自己的个性特征。在书法史上这样的例子有很多。在明末清初,王铎和傅山生活在相似的时代背景下。他们学习王羲之、王献之的书法,却形成了截然不同的风格。在当代书法教育实践经验中,我们发现不同性格特征的人面对不同风格的经典作品时,也会有不同的选择。例如,性格谨慎内敛的书写者往往不会选择体式连绵的大草,性格急躁轻率的书写者则很难驾驭蝇头小楷。正如孙过庭所说的“消息多方,性情不一”“虽学宗一家,而变成多体,莫不随其性欲,便以为姿”。

孙过庭除了重视“性”对书风的影响,也非常重视“情”在书法创作微观上的作用。他在《书谱》中提出了“五乖五合”理论。“五合”指的是五种适宜书法创作与表现的状态,而“五乖”是与“五合”相对的不适合书法创作表现的五种状态。“乖合之际,优劣互差”,即碰到适合和不适合的状态,书家的创作表现会有很大的差距。孙过庭认为:“得时不如得器,得器不如得志。”在“得时”“得器”“得志”三个条件中,孙过庭更加看重“得志”,即书家的情绪状态。因为书法是情感的艺术,书法的创作表现离不开书家良好的精神状态。当书家主客观条件达到高度统一与契合时,便会“神融笔畅,畅无不适”,否则就会“思遏手蒙,蒙无所从”。

除书写状态外,孙过庭认为书家在创作时还会因为情感的内在驱动,在作品中表现出不同的情感。他在《书谱》中谈到:“写《乐毅》则情多怫郁,书《画赞》则意涉瑰奇,《黄庭经》则怡怿虚无,《太师箴》又纵横争折。暨乎兰亭兴集,思逸神超;私门诫誓,情拘志惨。”就是说王羲之在书写这些作品时受到内容的感染,进而影响了书法创作表现,形成了不同的笔势特征。正如孙过庭所说的“涉乐方笑,言哀已叹”,即内心的情感变化会体现在创作过程中笔画的起落之间。这也解释了“天下三大行书”为何能成为千古名作,“岂惟会古通今,亦乃情深调合”,即这些书法作品不仅通晓融汇古今形式,更饱含着书家情感,是情感与技艺的高度融合。清代康有为也继承了这一观点,他在《广艺舟双楫》中写道:“逸少曰:‘作一字须数种意。’故先贵存想,驰思造化古今之故,寓情深郁豪放之间,象物于飞潜动植流峙之奇,以涩一通八法之则,以阴阳备四时之气……”可见“情”在书法创作表现中的重要作用。

三、技道并进的情性表达

上文提及,孙过庭在强调书法创作中情感作用的同时,着重指出了书法技巧的重要性。以书圣王羲之为例,他汲取前代艺术精华,精通多种艺术形式,在书法技巧方面造诣极高,能够通过精湛的书写技巧抒发内心情感。孙过庭在《书谱》中多次探讨书家主体情性与技巧的关系,强调书法在抒发书家情感与性格的同时,也应具备一定的技法基础。

孙过庭在《书谱》开篇中先结合自己的学书经历谈论了对技法学习的重视:“余志学之年,留心翰墨,味钟张之余烈,挹羲献之前规,极虑专精,时逾二纪。”也正因其“有乖入木之术,无间临池之志”,孙过庭不断地对技艺进行求索,最终才创作出兼具理论价值与艺术价值的杰作。另外,孙过庭非常重视创作细节和技法的纯熟,他谈到书家想要使笔下呈现出万千气象,就要“智巧兼优,心手双畅”。这里所说的“巧”是指书写的技术,即书家手头的技法表现能力,进而要“翰不虚动,下必有由”,讲究每一笔的行笔审美,注重书写的法度、规则。如果有人不愿意“傍窥尺牍,俯习寸阴”,而是以班超、项羽的例子自我菲薄,最终“任笔为体,聚墨成形;心昏拟效之方,手迷挥运之理”,还企图在书法上有所建树,岂不是很荒谬吗?孙过庭认为“差之一毫,失之千里”,只有“心不厌精,手不忘熟”“运用尽于精熟,规矩谙于胸襟,自然容与徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞”,书法创作才能像“弘羊之心”“庖丁之目”一样,达到成竹在胸、游刃有余的高超境界。

最后,孙过庭认为王羲之的书法“末年多妙”,是因为其“思虑通审,志气和平,不激不厉”,他的风度品格达到了他人难以企及的高度。同时,孙过庭认为王献之之后的书家之所以难以企及“二王”的高度,除了技术上的问题,也是“神情悬隔”所致,即内在精神境界存在较大差异。进而,孙过庭对书家主体情性与书法技巧的关系进行了清晰地说明:“假令运用未周,尚亏工于秘奥;而波澜之际,已浚发于灵台。”就是说,如果书家技法表达尚未达到标准,就难以充分表现内心深处的情感;如果技法娴熟,笔势老练,就能得心应手地抒发内心情感。他认为书家应“傍通点画之情,博究始终之理,镕铸虫篆,陶均草隶。体五材之并用,仪形不极;象八音之迭起,感会无方”,从而随心所欲地抒发内心情感、展现精神境界。唯有如此,才能进入“穷变态于毫端,合情调于纸上”的自由创作境界,实现“无间心手,忘怀楷则”的艺术化境。这种境界正如郑板桥所说的“胸无成竹”,是在完全掌握规则后的超越,是“从心所欲不逾矩”的至高艺术自由。孙过庭对于书法技巧和书家情性表达的认识在后代也得以继承,清代包世臣在《艺舟双楫》中云:“学书,当先求形质,形质既具,然后可尚性情。”康有为在《广艺舟双楫》中指出:“学草书先写智永《千文》、过庭《书谱》千百过,尽得其使转顿挫之法,形质具矣,然后求性情;笔力足矣,然后求变化。”书法技法与主体情性,前者是后者的基础,只有在前者的基础上,后者才能被抒发、表现出来,最终达到“象八音之迭起,感会无方”的艺术境界。

孙过庭的《书谱》作为唐代书学理论的集大成之作,首次系统构建了以“情性”为核心的书法创作艺术哲学体系,揭示了中国书法从实用工具升华为情感载体的本质规律。本文通过对《书谱》“情性观”的梳理与阐释,得出以下结论:首先,书法艺术的双重功能——“记言”的实用性与“达性”的抒情性,在孙过庭的理论中实现了辩证统一。其次,书家性格与书风形成的关系表明,书法风格的多样性源于创作主体内在的“性情不一”,性格对笔法、意趣具有深层影响。这一观点在书法史中屡被验证,为当代书法教育中的因材施教提供了理论依据。再次,孙过庭强调了情感驱动对书法境界的升华意义,将“得志”置于“得时”“得器”之上。三大行书等经典之作的诞生,正是“情动形言”的完美实践,说明情感的真实性与技艺的纯熟性缺一不可。最后,书法技巧与情性表达的辩证关系,构成了孙过庭理论的重要维度。他既强调“心手双畅”“翰不虚动”的技法根基,又主张“无间心手,忘怀楷则”的超越性追求。清代包世臣“先求形质,后尚性情”、康有为“形质既具,再求变化”的学书路径,均承袭了这一思想,为当代书法创作指明了“技道并进”的方向。孙过庭说,“情动形言,取会风骚”,书法艺术的终极价值在于以笔墨传达人文精神。这一理论体系不仅为传统书学注入了鲜活的生命力,更为当代艺术创作提供了跨越时空的精神坐标。