宋、元时期平民男子服装特点对比研究论文

2025-05-17 15:58:33 来源: 作者:xuling

摘要:中国古代宋、元两朝在时间上是一前一后的承 接顺序,因此服饰文化有许多相似之处。从统治者 的身份来看,宋代是典型的汉族统治,是中华传统 文化在封建社会历史进程中的巅峰时代;而元代则 是由蒙古族建立起的王朝,文化上的多元共通,使 元代有了不同于前代的物质文化基础。

中国古代宋、元两朝在时间上是一前一后的承接顺序,因此服饰文化有许多相似之处。从统治者的身份来看,宋代是典型的汉族统治,是中华传统文化在封建社会历史进程中的巅峰时代;而元代则是由蒙古族建立起的王朝,文化上的多元共通,使元代有了不同于前代的物质文化基础。从现存古籍及已出土的实物中可以看出,在漫长的封建历史中,不同的社会状况带来的是包括服装文化在内的物质文化的差异。

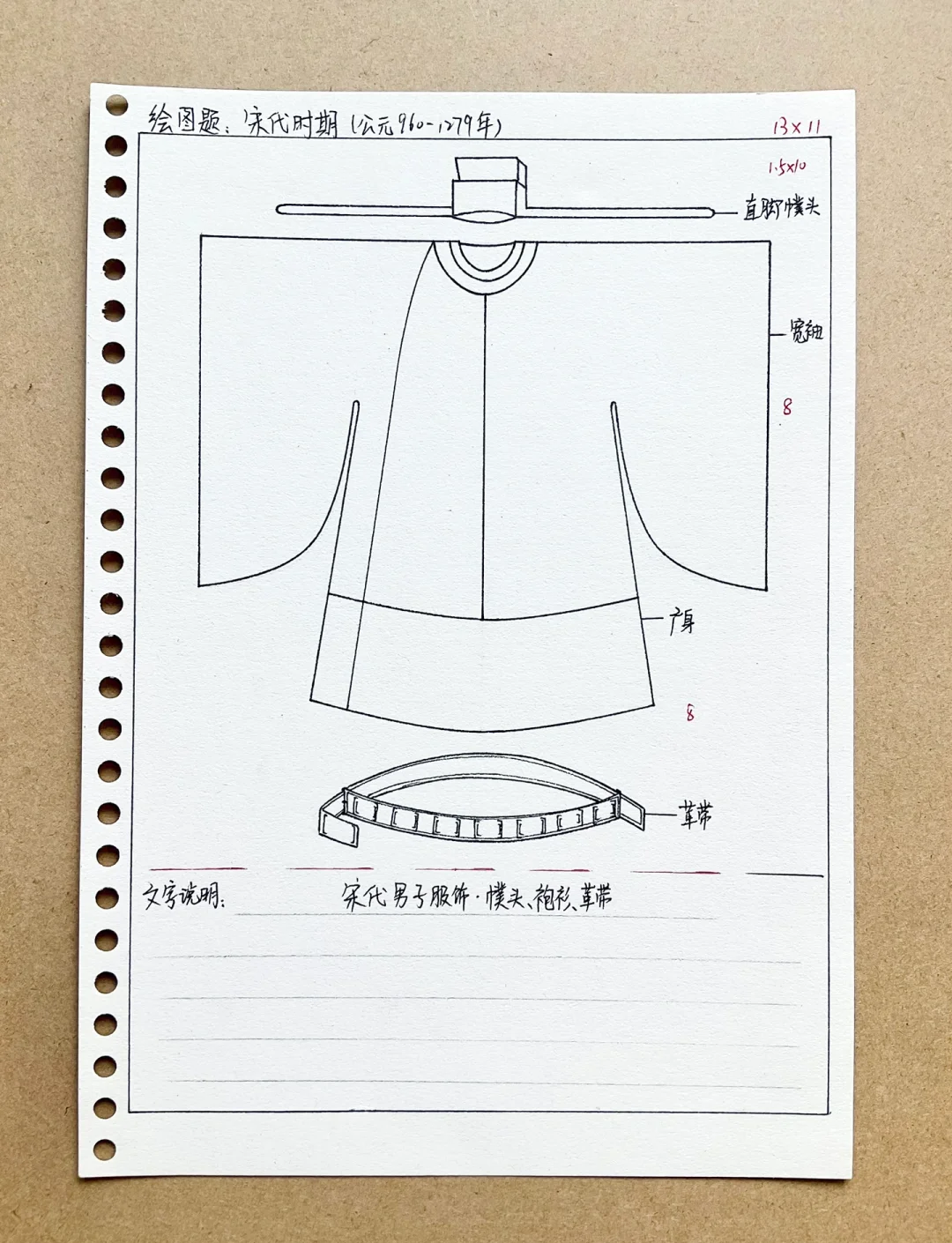

一、宋、元时期平民男子服装特点

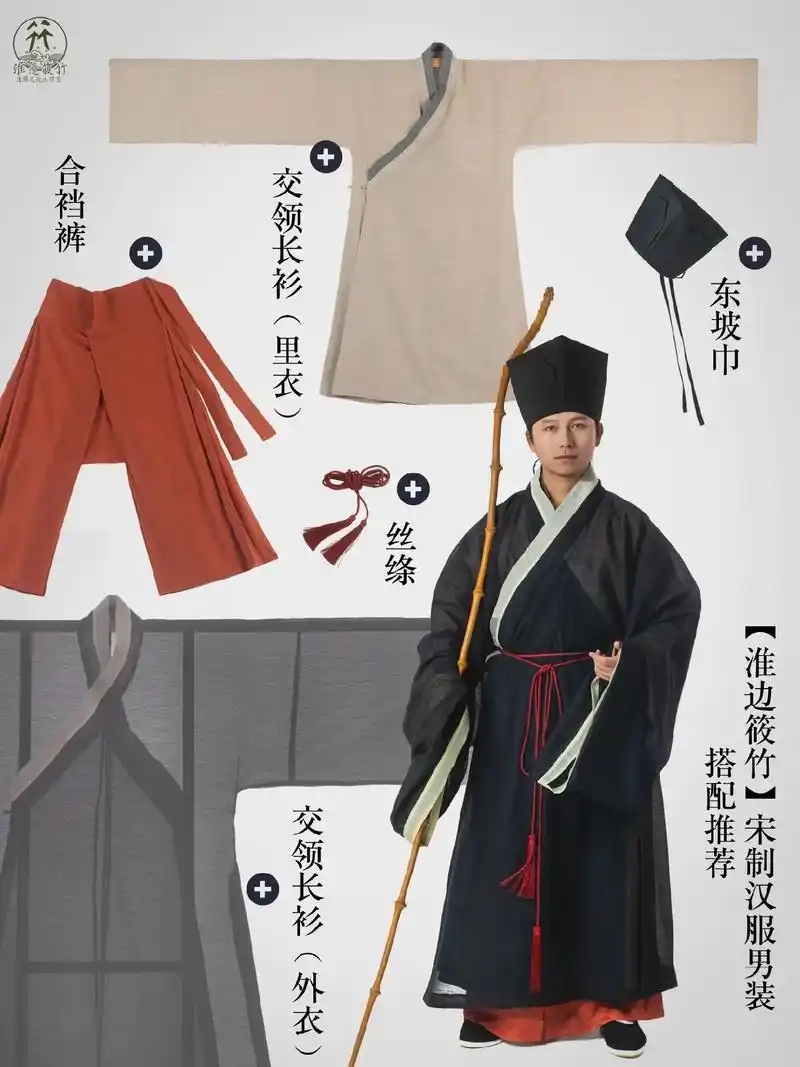

(一)宋代平民男子服装分析

宋代平民男子的服装类型众多,可分为袍、衫、袄等。平民男子的服装特点之一就是必须适合其生产生活的现实场景。南宋画家梁楷在其画作《亲蚕图》中,描画的平民百姓劳作的场景就是对当时现实情况的一种有力证明。

就衣制而言,《亲蚕图》局部照片中,劳动者都穿的名为“短褐”的服装。“短褐”是用粗织麻布做的衣服,短于膝,为底层常见服装。宋代的另一位画家刘松年的《撵茶图》中的工人穿着圆领的襦衫和长裤。因此在形制上,宋代平民大多穿短褐、衫等类型。宋代画家李嵩创作的《市担婴戏图》中,描绘了一位货郎,其身着圆领襦衫、长裤。其服装都有一个共同的特点:便于伸展,方便生产劳动。

在颜色上,《宋史·舆服五》中记载了一些关于“庶人”服色的规定,“太宗太平兴国七年(982年),诏曰:士庶之间,车服之制,至于丧葬,各有等差……只许服皂、白衣,铁、角带,不得服紫……至道元年(995年),复许庶人服紫……仁宗天圣三年(1025年),诏:在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地撮晕花样,妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服,令开封府限十日断绝”。可见,宋太宗时期只允许庶商等平民使用黑色、白色,禁用紫色;宋真宗时期开始允许庶人使用紫色;仁宗时期除对衣服颜色进行限制外,还对衣服上的纹样加以约束。

在装饰上,几乎不见纹样,高级工艺也不会出现在平民服装上。《宋史·舆服五》中明确记载:“真宗大中祥符七年(1014年),禁民间服销金及钹遮那缬……内庭自中宫以下,并不得销金、贴金……金线捻丝,装著衣服,并不得以金为饰。”可见,宋代平民没有带金装饰以及高级织法的服装。

(二)元代平民男子服装特点

元代衣制相较于宋代来说并不明显,其冠服制度在英宗时厘定。元代的服装类型繁多,且南北有差异,比如有深衣、罗衫、出袖等。在邹县元代李裕庵墓的清理简报中,有四件男衣值得注意,依次为斜纹绸长袖男丝棉袍、素白棉布短袖男夹袍、素绸长袖男丝棉袍,以及粗素绸长袖男丝棉袍。在有限的史料中得知李裕庵拥有“儒学博士”的称号,至于其是否为元官则不详,但可断定其仍属平民范畴。从上述四件衣服的材料看,质地都为棉,应得益于元棉麻织业的巨大发展。元代的棉大多是由农民自种自纺自用,即所谓男耕女织的家庭生产模式,成品多自家使用。因此可大胆推测,在元代中后期,棉麻葛布等廉价材料成为平民服装常见的材料,这与元初棉比丝绢价格高的情况形成了鲜明对比。

在服装颜色上,《元史·舆服志一》中提道,仁宗延祐元年(1314年)定服色等第,其中庶人的服装规定是“庶人除不得服赭黄,惟许服暗……靴不得裁制花样”。可见,在元代早中期的庶人服装颜色方面,限制较少,只明确不得穿“赭黄色”的衣服。此外,暗色是平民服装常见的颜色。在《南村辍耕录》中,记录了银褐、茶褐等十余种暗色系的名称及调制方法。在《元典章》中,规定娼妓及其男性亲属,都需要头裹青巾,因此青绿色被纳入“贱色系”。此外,还规定了九种民间禁用的颜色,其中有五种与红色系有关,因此,褐色是元朝社会底层常见的颜色之一,而红色系则被明令禁止,青色和绿色则被指定为特定人群的服装颜色。

在民间的服装装饰上,元代统治者对民间的要求极为苛刻。《元典章》中,提到一些制造绫罗绸缎及花纹的禁令。除此之外,民间服装上的纹样在历史中记载甚少。但是,元代官服按照团花大小来判断官职,因此可以反推的是普通平民的服装纹样,应该不会出现团花形象。

二、宋、元时期平民男子服装特点差异

将宋、元两代的平民服装进行对比,须将政治、经济、文化等要素作为可能影响平民服装变化的因素考虑。在统治阶级意志、服装材料生产、文化观念意识等方面,直接导致了宋、元时期平民男子服装的差异。

(一)统治阶级意志体现的差异

宋、元两朝的统治者在服装方面都有严格规定,这是两者相同的地方。但两者对颜色的禁限不同,宋代只许庶人使用黑白色,禁用紫色。宋真宗时期开始允许庶人使用紫色。此外,在《东京梦华录·民俗篇》开头就提道:“其士农工商诸行百户衣装,各有本色,不敢越外。”可见当时每一行的衣服都有其规定的颜色,无法僭越。

《元史·舆服一》记载,元代早期,在服装等方面“从旧俗”,因此很难从细微处找到宋、元两代平民服装的不同。《元史·舆服一》中提及延祐元年定服色等第,“比年以来,所在士民,靡丽相尚……俭奢中节,可阜民财”。并且在随后要求中书省定立服色等地。由此,可推测元代服装制度确立于延祐年间。

可见,为体现贵族的社会地位,统治阶级通过各种外在的符号特征,将贵族与平民进行区分。

(二)服装材料生产的差异

宋、元两代在服装材料的生产上侧重不同。宋代在继承唐代的基础上,纺织业有了长足的进步。《宋史》中提道:“严守令劝农之条,而稻、粱、桑、枲务尽地力。”可见,宋代在桑、枲(麻)等方面,鼓励农民种植。在《两宋社会经济研究》中提道:南宋的民间纺织业从生产目的来说可分为自给型、赋税型、市场型三种。自给型主要指为了满足家庭需要所进行的纺织活动,所以麻衣类服装是众多平民家庭的首选。随着社会生产的发展,南宋百姓穿丝绸的现象也逐渐普遍。因此,总的来说,宋代民间纺织业的壮大,使得麻类等廉价衣料更加大众化、丝类等以前的珍贵衣料更加平民化。

元代的丝、棉织业受到国家的重视。农民需要生产丝、棉等织物原料作为实物税上缴国库,因此在棉纱细度、棉布质量上都有很大的保障;在技术上,元代纺织工具已获得了极大的提高,如轧花搅车、弹棉弓等,都在这一时期得到发展。因为元代纺织技术的大力发展,使得元初棉花的价格比丝贵,到中后期棉花成为平民服装常见的材料。

因此,一个时间阶段内的服装材料生产的品种、数量,都会直接影响到一个时代服装材料的选择,从而表现为麻、丝成为宋代平民常见的服装材料,而棉则是元代中后期平民常见的服装用料。

(三)文化观念意识的差异

在宋代,理学主张“存天理,灭人欲”,以“三纲五常”的形式来规范人的言行举止。统治者便以此倡导平民服饰要“务从简朴”。这种观念上的约束,在一定程度上影响甚至是阻碍了工艺的发展,并带来了宋代服装简朴、拘谨的一面。但是随着宋代社会生产力的提高,这种在服装上倡导简朴的审美又由皇亲国戚“修改”,并因此带来了宋代服装华丽的一面。

而元代作为中国历史上第一个由少数民族建立的统一王朝,在思想上受到儒家思想的影响相对较小。尽管元朝在后来为了便于国家统治及管理,逐渐接纳汉族和蒙古族的融合,但是蒙古族有自身文化历史,在众多方面还是会影响到这一时代的审美发展。例如,苍狼白鹿的神话传说,就直接推动蓝色、白色的流行。

因此,文化观念意识的不同,带来的是一种由上而下的审美选择。其中有强制的可能性,但是也不乏主动、积极的观念。

三、结语

本文通过对宋、元时期服装特点差异的探索,了解到不同的文化、经济、政治等对平民男子服装的影响。

第一,宋、元时期统治者对平民的服装禁限有所不同。宋代前期只允许庶民使用黑色和白色,到后期允许使用紫色,禁用与金相关的装饰;而元代在服饰制度中提出庶民不得使用赭黄及红色,要求平民穿褐色服装,青绿色则被定义为“娼妓”的头巾颜色。宋、元时期统治者对服装的禁限,带来的是整体风貌的差异。

第二,宋、元时期生产基础有所不同。在国家的倡导下,南宋时期民间纺织业专业分工明显、生产技术提高,纺织业获得发展。材料方面表现为麻类更加大众化,丝类等材料进一步贴近平民。元代棉纺织业的发展则是通过国家体制设立木棉提举司等基层管理机构、重要人物黄道婆传授棉花种植纺织技术,以及棉纺工具的专业化来实现的。

第三,宋、元时期有不同的文化观念。宋代理学的“灭人欲”,使得这一时代的普通平民在精神上被束缚,因此服装在一段时间内趋于内敛、拘谨。但是随着宋代纺织技术、物质基础、商品经济的发展,这种束缚逐渐模糊化,丝类开始为平民所使用。而元朝是少数民族建立的政权,其着装理念有其独特的民族特点,包括对蓝白的颜色偏好、重九恶七的数字观等,都引导平民服装的审美走向。

对古代服装的研究,不应局限于对形制、色彩、材料等方面的探索,还应该把更多目光聚焦于当时的政治、文化、经济背景上。通过整体性的把握,了解服装受到哪些外在因素的影响,从而总结一般性的发展规律,以更好地为现代设计提供经验和发展路径。