中国传统雕塑艺术中“拙”的审美文化探析论文

2024-12-19 11:54:16 来源: 作者:dingchenxi

摘要:中国传统艺术领域对于“拙”的审美观念极为普遍。对于雕塑艺术来说,“拙”这一审美特征的历史可追溯至先秦时期,并且一直以来都深受人们喜爱。

中国传统艺术领域对于“拙”的审美观念极为普遍。对于雕塑艺术来说,“拙”这一审美特征的历史可追溯至先秦时期,并且一直以来都深受人们喜爱。在表现形式上,“拙”的审美特征呈现出一种多元化态势,无论是精致的玉器、古朴的石刻,还是典雅的陶瓷等中国古代艺术品,均蕴含着独特的“拙”之美。本文旨在从雕塑艺术的“拙”之特质出发,深入剖析其审美文化价值。

一、“拙”的属性

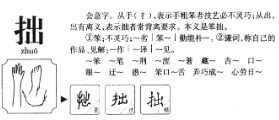

东汉的赵壹在《非草书》中提到:“凡人各殊气血,异筋骨:心有疏密,手有巧拙;书之好丑,在心与手,可强为哉。”也就是说,书法的美丑不取决于外在的技巧,更在于书写者的本性、气血、筋骨以及心灵的疏密和手的巧拙。在《说文解字》中,“拙”意为“不巧也”,其字形构造从手出声,因此归类为形声字。在古代,“拙”一词常用于描绘某人在技艺或才能上所展现出的朴素、简易,或不十分高超、繁复。此含义常见于诗文创作、绘画艺术及手工技艺等多个领域。同时,“拙”也可用于形容一个人的性格特征,即纯朴无华、追求真实。在此语境下,“拙”往往与“真”“实”等相联系,被视为一种值得推崇的美德。

在造型艺术中,“拙”作为一种审美追求,旨在展现自然、真实与质朴的艺术特质。在艺术创作过程中,这种审美追求凸显了手工制作的痕迹,避免了过度雕琢和烦琐的装饰手法,进而赋予了作品浓郁的人情味和原始的审美价值。“拙”与“巧”是一对相互对立而又相辅相成的审美范畴。这一理念在老子所著的《道德经》中得到了深刻阐释:“大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。”这一论述表明,“拙”实则是最高境界的“巧”,是智慧的最终体现,因此受到了众多造型艺术创作者的推崇与青睐。

二、“拙”的艺术规律

(一)“拙”源于自然

宋代,“生命美学”与“自然美学”发展至巅峰。舍彩就墨,将“师古”与“师法造化”相结合以探寻创新路径,从模仿自然的写实主义到平民化色彩的极简浪漫主义,都深刻彰显出“天人合一”的哲学理念。当人物与自然达到“物我同一”的状态,物就有了自然形态,自然也有了人物情致,这就是朱光潜先生在《谈美》一书中所论及的“审美状态”。

创作本质上是一个从已知到遗忘,再至重新领悟的过程。其中,从已知到遗忘,正是宗炳所谓的“澄怀味象”,也就是忘却物我的界限,达到与自然“逍遥”的状态;从遗忘到重新领悟,则是一种移情作用,是创作者向欣赏者角色的转变。在创作前和创作时,达到“忘我”或“逍遥”的状态尤为重要。“师法自然”就是指从自然物质中汲取创作灵感而不受自身经验的束缚。

诸多雕塑作品把“师法自然”的理念与性格鲜明的人物形象相结合,再运用写意手法塑造出与人物相契合的艺术形象,从而创作出具有理想人格特征的雕塑作品。同时,这些作品也结合了西方写实的雕塑技法,表现出人物形象的“超我状态”,即人在自然面前所展现出的无意识退却,这也是人与自然的“协同”,蕴含着“万物有灵”的深刻理念,与文学大家王国维先生所倡导的“无我之境”有着异曲同工之妙。“师法自然”作为雕塑创作的理论指导,也强调对自然景物的摹写与借鉴,并从中发掘“拙”的韵味。比如,部分雕塑作品选择石头来表现“拙”气。因为石头能够与人力相抗衡,尤其在人类工具匮乏的时代,这种特性更为突出。因此,减少人为修饰的痕迹成为塑造“拙”气的基本方法。

(二)“拙”融于意象

朴拙美学推崇简朴、自然、真实的艺术表达方式。它通过简化外在形式、保留自然材质的原始特性以及凸显手工艺的独特痕迹,来实现艺术创作目的。这种风格的核心在于对自然与生活的质朴理解,展现出一种朴素而深沉的美感。与此相比,写意则强调通过简洁而概括的笔触表达主观情感,追求形式上的灵活多变和表现力。从事写意创作的艺术家往往运用迅速且自如的笔触捕捉事物的内在灵魂和情感,更强调意境和表达,而不拘泥于细枝末节。朴拙美学和写意在追求自由、真实和表达方面的确有相通之处,但朴拙美学侧重于展现材料和手工艺的质朴特性,写意则更倾向于表现形式上的深远意境和丰富情感。

“拙”像是形而下的写意,写意像是形而上的“拙”。写意在于抒情性、音乐性和诗性的融合。“散文式(注重叙事和写实)”的雕塑语言在古埃及与两河流域中是一贯的,如图拉真记功柱就是一个典型范例,它牺牲了艺术性,强调叙事性。“诗歌式(抒情性抽象或者抒情性写实)”的雕塑语言在西方源于古希腊,在中国源于先秦,但这两者有所不同。源于古希腊的是“史诗”语言,即呈现出史诗般的静穆与伟大,是抒情性写实的语言;源于先秦的是“意象诗”语言,即沉淀于中国的写意精神,是抒情性抽象的语言。

作为一种表现手法,“写意”不同于象征和抽象,更注重是否合乎情理,是情理之下的概括,是不囿于理而能尽情的简练,极具文人情操。在雕塑创作中,写意既要探寻“势”,又要避免虚张声“势”,“势”应该是随心而动,更是情理所致。写意性手法重在“从心所欲”,而反观当前的艺术教育体系,可以概括为“矩”,因此当下很多雕塑作品与中国传统审美原则相违背。

总而言之,“写意”实则为“写心”或“写情”。艺术作品的绝妙之处不在于离奇荒诞,而在于艺术家精巧之布局。追求“写意”的创作者要避免随心所欲而无规矩,更要避免有规矩而不能随心所欲,否则就无法创作出称心的艺术品。“写意”离不开意象,而意象常存于潜意识中,它往往给创作者“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”的体验。故而被冠以“灵感”之称。

三、石雕之“拙”与陶艺之“拙”

自然意志孕育着“拙”气,能够给雕塑艺术带来不同的“拙”趣。石质和泥土就是最古老、最常见的,能够体现自然意志的材质。这是由于这两种材料最易获得,能创造实用价值。

石雕的朴拙美学强调自然、简朴的艺术表达,意在通过简化的形态和粗犷的雕刻技法,展现出一种原始而深沉的美感。石雕“拙”之意的出现有主客观的双重因素:从客观因素来看,石头具有坚硬、纹理丰富的属性,这就使得人类在改造石材时受制于生产工具,只能在造型上选择顺其自然的方式,同时在雕琢时顺应变化,因此出现了后来玉雕中的巧色工艺。巧色之“巧”并非与“拙”相对,而恰好是顺应自然的“拙”思。从主观因素来看,石雕的朴拙美学可能与文化、历史和宗教信仰有关,体现出了对传统价值和纯粹性的追求。从原始社会到老庄美学,无不充斥着强调自然和真实的美学思想,这反映出艺术家通过对大自然的观察和理解,表达对自然界的力量和气息的追求。

陶艺的朴拙美学强调自然、朴素的表达方式,通过简单的形状、自然的质感和手工制作的痕迹来展现美感。这种风格往往追求与自然、生活的亲密关系,强调作品的真实与个性。朴拙美学下的陶艺作品通常散发着一种质朴而深沉的艺术氛围。与石雕不同,陶艺的“拙”在于泥土的属性——柔软、可塑,这赋予了人类创作的自由。故而其“拙”主要表现于形态和肌理,包括形态的朴拙化和肌理的自然化与生活化。形态朴拙主要是由于技法单一,手法生疏,自然肌理是师法自然的创造,生活肌理是对生活印迹的观照。

四、“拙”在当代雕塑艺术中的发展现状

(一)观念形式化

“拙”作为一种艺术观念,强调朴素、真实、自然的美感。周国桢在《美术陶瓷的新风格与粗质材料》中写道:“粗质材料能表现一种质朴的情感和粗犷的气魄,使人感受到更加浑厚、原始、古拙、纯真而毫无修饰的美。”这种观点蕴含着人与自然的和谐,体现了生活的真实性,旨在以简单而深刻的艺术语言触动观者的情感和思考。然而,在当代雕塑中,对于这一观念存在断章取义的表达,从形式上混淆了观念,其中包括去质朴存简化、重个性轻工艺、表情感失真实、摹传统失文化。

在朴拙美学中,以质朴、工艺、真实、文化为本,以简化、个性、情感、传统为末。“拙”强调追求自然、朴素的美感,弃繁就简,注重作品的原始、质朴之美。同时,“拙”还强调手工制作的过程,使之保留独特的手工艺痕迹,从而具有差异性和独特性。但如果一味表达个性,在资源互联互通的大数据时代中,个性可能会日趋同化,这就使得作品失去了个性价值和工艺价值。需要强调的是,“拙”主张通过作品真实地表达艺术家的情感和思想,避免虚饰和做作。但如果作品只是充满情感和情绪,就容易缺乏真实性,那么其所传达的内容就是概念的,而缺少生命感。

(二)形式理论化

当代雕塑艺术面临着“边缘化”的挑战,这主要有两方面的原因:其一,在装置艺术、新媒体艺术等艺术门类的影响下,雕塑融合了部分新材料和新媒体;其二,受心理学、哲学等艺术理论和观念的影响,雕塑边界受到了很大的冲击和争议。“拙”的美学内容在以上两方面原因的影响下也发生了变化。

第一,朴拙美学注重材料的本质,强调保留材料的原始特性,通过材料的天然质感来表达作品的独特魅力。然而,由于在界定新材料和新媒介原始属性上的含糊不清,以及材料加工工艺的多样化,材料的真实属性已经发生了延展,朴拙的美学内容自然同步更新。

第二,朴拙美学具有很强的边界感,它难以让观念凌驾于形式载体之上,而是观念与形式并驾齐驱。实际上,部分当代雕塑在创作中仅强调作品的理论性和逻辑性,这显然是与朴拙美学相对立的。甚至有些雕塑作品试图利用对朴拙美学理论的误解来主导艺术创作的方向,这就容易导致过度简化至粗糙、排斥技术进步、忽视情感表达、割裂传统联系、误解为审美怀旧等问题。

首先,将朴拙美学误解为粗糙、简陋,而忽略对自然、手工艺和真实表达的追求,这是借用朴拙美学走艺术创作的捷径。其次,将朴拙美学理解为对技术和创新的排斥,强调传统手工艺而忽视当代技术和媒介的可能性,这就将朴拙美学理论狭隘化了,不利于艺术创作和艺术理论的创新发展。再次,将朴拙美学仅视为形式的简化,而忽略其中的情感表达和对内在真实的追求,这有悖于朴拙美学的初衷,将导致其失去内容的真实性。另外,将朴拙美学与传统文化割裂,使其变得孤立,会使朴拙美学的文化内涵变得浅显。最后,将朴拙美学理解为一种对过去的怀旧情感,而不是对自然、真实和手工艺的当代追求,这将误导观众,使其难以理解朴拙的美学价值。

总之,这样的误解会导致朴拙美学失去其所倡导的深层次审美和人文理念,而变得过于表面化或失去原本的内涵。

(三)以“丑”代“拙”

在中国当代雕塑中,出现了一种以“丑”代“拙”的现象,雕塑创作者为追求个性化表现,常常用“丑”来取巧,将其等同于“拙”,以混淆审美。“丑”与“拙”在形式上有相同之处,但“拙”更关注真实和自然之美,“丑”则是对审美传统的颠覆和挑战。

“丑”通常指外貌或形式上的不美观,或者是不规则、不协调、违反常规的特征。在艺术创作中,“丑”有时被用来挑战传统审美标准,追求非典型和独特的表达。与之相反,“拙”强调简朴、真实以及朴素的美感,它不一定追求传统的标准美,而是注重自然、手工艺和材料的质朴之美,追求表达方式的朴素和深刻。

综上所述,本文探讨了“拙”的文化内涵,不仅从历史角度研究了其审美含义和创作规律,还从当代雕塑创作的角度阐述了其在当代转化和融合过程中存在的问题,希望通过对“拙”文化的思考为雕塑创作带来一定启发。