孙以强《春舞》中新疆音乐节奏的运用分析论文

2024-12-14 15:10:30 来源: 作者:liziwei

摘要:孙以强先生的《春舞》是一部广为人知的中国钢琴作品,它融合了丰富的中国民族音乐元素,如维吾尔族和哈萨克族。这些民族音乐元素在钢琴作品中主要通过节奏得以体现。本文将重点分析《春舞》中运用的新疆音乐节奏类型,并从多个方面探讨新疆音乐节奏对该作品的影响。

孙以强先生的《春舞》是一部广为人知的中国钢琴作品,它融合了丰富的中国民族音乐元素,如维吾尔族和哈萨克族。这些民族音乐元素在钢琴作品中主要通过节奏得以体现。本文将重点分析《春舞》中运用的新疆音乐节奏类型,并从多个方面探讨新疆音乐节奏对该作品的影响。

一、《春舞》背景介绍

二十世纪七八十年代,中国正处于改革开放时期,音乐领域呈现出百花齐放的繁荣局面,各种风格和题材的钢琴作品不断涌现。当时孙以强先生正在新疆采风,他被新疆葡萄园的丰收景象深深打动,并将其记录了下来。《春舞》就是在这样的背景下诞生的,它充分展现了新疆地区的音乐特色和民族风情。在创作过程中,孙以强先生借鉴了西方作曲技法,如复调、织体、和声、调式等,同时融入了中国民族民间音乐风格,使作品具有独特的魅力。

二、节奏对音乐风格的影响

节奏是音乐的核心要素之一,它能够赋予作品独特的韵律和风格。不同的节奏型可以产生不同的律动感,从而表现出作品的典型特征。在音乐创作中,节奏的运用至关重要,它可以影响作品的整体风格和情感表达。对于同一首音乐曲调,采用不同的节奏进行编创,会使作品呈现出截然不同的音乐风格。在中国民族音乐中,节奏同样具有重要的作用,它能够突出地域性和民族性,使作品更具特色。三、《春舞》中的新疆音乐节奏形态分析

《春舞》是孙以强先生运用多元节奏类型创作出的中国钢琴作品,体现了民族舞蹈与音乐的完美融合。作曲家巧妙地运用节奏型的变化,塑造了热情奔放、欢快愉悦的音乐形象。以节奏为主线,对主题旋律进行加花变奏是该作品的一大特色。当音乐进入主题后,作曲家多次重复主题旋律,并使用切分节奏贯穿全曲,同时保持固定节奏型对旋律进行加花变奏。

新疆音乐风格钢琴曲的典型节奏类型包括弱起节奏、切分节奏、附点节奏以及固定节奏型、装饰性节奏型等,这些节奏型充分体现了维吾尔族音乐的特色。在《春舞》中,孙以强先生通过运用这些作曲技法,使作品的新疆音乐风格得以完美体现。下文将从上述节奏型入手,对《春舞》进行分析。

(一)弱起节奏

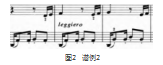

在新疆维吾尔族音乐中,弱起节奏是其标志性的节奏特色之一。维吾尔族语言的逻辑重音往往落在音组或多音节的末音节上,这直接影响了音乐弱起节奏的产生和发展。维吾尔族音乐作品通常具有抑扬格的节奏特点,乐句句首常出现从强拍弱音位开始的两个十六分音符的节奏型(如图1)。

《春舞》这首作品为复三部结构,采用2/4拍贯穿全曲。引子和各内部次级结构,以及呈示部、再现部的节奏特点均由每小节第二拍的后半拍作为弱起拍进入。例如,引子从前一小节第二拍后半拍开始,在高音区以弱起的两个十六分音符出发,走向第二小节的正拍附点四分音符。这样的设计突出了动机旋律走向主干音附点四分音符的重要性,体现了强拍强位的重音。这一乐句交代了旋律的发展方向,为听众描绘了一幅雨后春笋般的音乐画面。这种柔和的音乐性格决定了演奏者在演奏时的触键方法,同时也使第三、四小节的轻巧短琶音能够更好地表现春天万物苏醒的特点。

弱起节奏在新疆钢琴作品中具有深远的影响。在《春舞》中,首部、再现部以及这两部分的各个次级结构中,都存在以十六分音符或八分音符弱起至四分音符的节奏,并进行多次模进上行,以强调弱起节奏在全曲中的重要地位。同时,作曲家在伴奏声部加入了连续的、固定的切分节奏型伴奏,给听众带来了舞步轻盈的画面感和动力感。

(二)切分节奏

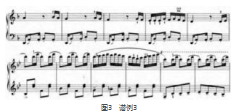

切分节奏主要来源于新疆地区的器乐,其特点是通过切分音节奏重音的变化,打破节奏强弱音的周期循环律动,使音乐更生动、更复杂,进而扩大节奏的幅度。新疆地区的打击乐种类繁多,其节奏形态以前八加后十六分音符、前十六加后八分音符以及切分节奏为主(如图2)。

在《春舞》的首部,作曲家在伴奏织体中采用了切分节奏以及贯穿始终的固定音型。旋律声部中,以低音D为起音,主要运用“逆分型”的节奏,通过在短时值拍位上加入重音突出律动变化的摇晃感。在伴奏声部的旋律线上,搭配d和声小调的主音及属音的呼应,体现出由主到属的进行。此时,音乐在属音A上长时值站立,并加入bB作为辅助音,为音响效果增添了强烈的未解决感和不稳定感。这些音乐元素为舞曲的发展和音乐的推进赋予了持续性和稳定性的特点。

在再现部的几个小节中,由于采用了变化再现,作曲家在最高声部加入了装饰性的加花变奏,以与首部主题进行区分。中声部依然是主题旋律的进行,低声部继续贯穿着固定节奏型的切分伴奏。此时,右手第二拍上运用了“后附点”的节奏,从装饰性旋律声部自身的发展来看,若旋律下行后长时值停留在切分音的后拍,不仅能在旋律上填补时值的空缺,还能与伴奏相辅相成。

此外,在由四组十六分音符组成的具有强烈d和声小调的音阶式下行旋律之后,切分音充当了“刹车”的作用,使后一乐句开头的弱起旋律在节奏上得到了拉宽和推迟,增加了音乐的张力。从各声部纵向间的关系来看,上下两个外声部体现出了极强的主属呼应感,它们一起拥抱中声部的旋律,使中间声部的主题旋律更容易从稳定的和声背景中凸显出来,并在高声部的加花旋律中更具动力性。

此外,对于首部和再现部的第二乐段,整体上虽然包含三个声部,但如果将右手的两个声部视为一个整体,尤其是对于第一拍而言,其音响效果仍然是后附点的节奏,这将整个部分的音乐性格再次从强烈的动力性转向柔和的效果,体现出维吾尔族舞姿的美感。

(三)附点节奏

附点节奏是维吾尔族歌舞音乐伴奏中的常见节奏型,它能够突出民族特色,推动音乐的进行。

第一,前附点四分音符与八分音符的搭配。在引子中,两个同头乐句都以十六分音符弱起至附点四分音符,这种节奏型首先体现出强拍强位附点四分音符的重音感,通过弱起节奏进入较长的时值后,进一步加强了其重音效果。其次,该音组强调了#F的作用,在后两个小节发展乐句时,旋律线连续两次向高音区的攀升都伴随着不断往#F的方向回拉,避免跑离旋律发展的轨道,最终停留在B为旋律音的下属和声。此时,音乐通过四至六小节辅以弱起节奏为主的回声式的和声延续了柔和的音响效果,给人以意犹未尽的美感。

第二,第一拍为附点八分音符与十六分音符+第二拍为两个八分音符二连音的搭配。这种节奏型可看作莱派尔节奏型的变形模式。在首部和再现部的B乐段中,伴奏声部运用了此节奏型。作曲家在这两次B乐段的高声部弱起小节后均加入了切分节奏型,与右手的切分节奏在纵向声部上形成了良好的节奏对位,充分体现出了西方古典主义时期复调和对位的作曲技法。

(四)其他节奏

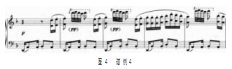

第一,固定节奏型的贯穿(如图3)。在《春舞》中,无论是主部主题的低音节奏持续,还是发展中部的左手部分,都选用了一些固定节奏型,这些固定节奏由一小节或数小节构成一个单元。这种节奏型的重复使用使乐曲各部分的结构在听觉和视觉上实现了统一,尤其体现出了上下声部之间律动的对置与冲突。在一些作品中,旋律节奏与伴奏节奏形成对比律动,使音乐更具层次感。此外,在这种律动中,一个节奏音型几乎贯穿整个部分,使听众可以直观地感受到旋律线、音区、和声、动机材料等音乐要素的变化和发展,大大增强了音乐的表现力。

第二,带有装饰性的节奏(如图4)。这种节奏类型主要出现在《春舞》的呈示部分,其主要通过在保留主题旋律的基础上,分别在动机材料的三音音列及其发展音列陈述之后,将时值较短的三十二分音符五音音列加在弱拍弱位,起到装饰作用。此类型的节奏具有装饰性加花变奏的作用,波音或复倚音的装饰效果使得音乐更丰富和生动。

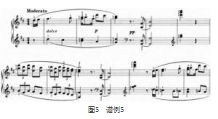

第三,变化性节奏(如图5)。此类变化性的节奏集中体现在连音符的运用上。全曲共有两处使用了连音符奏,一处是在引子,另一处是在中部和再现部的连接句,均位于从属结构中。

在引子部分,第二乐句的后半部分主要由以八分音符三连音下行发展的音程形态构成,这种变化性的节奏贯穿了两个小节,上下两个声部严格对位。与第七小节相比,第八小节的三连音节奏型使材料的发音密度更紧凑,在听觉上增添了动力性的色彩,打破了原有的宁静、柔和的画面感。但在第九小节的四分音符颤音中,这种动力性及时“刹车”,使音乐回到了原有的柔和氛围。

中部与再现部之间的连接过渡采用了五连音十六分音符的节奏形态,打破了常规的节奏进行。从作品的材料发展规律来看,此处的主要节奏音型应以四个十六分音符跑动为主。然而,突然出现的五连音节奏并搭配还原F的出现,打破了原本连续稳定的节奏,使和声与调性发生了变化,将音乐逐渐引向d小调,直至在主调上站稳脚跟,将整部作品带回最初舞蹈的样式和动力。这种特殊的节奏型给人以节奏“错位”和不稳定的感受,增加了音乐的流动性。

民族性和地域性是中国民族音乐的显著特点,它们为中国钢琴作品提供了丰富的创作空间和价值表现。在《春舞》中,孙以强先生巧妙地运用了弱起、切分等节奏类型中的自由和即兴元素,描绘了新疆维吾尔族人们安居乐业、欢歌起舞的幸福生活,也反映了当时人们的真实生活。通过节奏的变化和律动方面的重音游移感,听众能够更好地理解钢琴作品创作与我国少数民族音乐的交融特点。《春舞》作为一部优秀的中国钢琴作品,在民族钢琴音乐创作过程中起到了承上启下的重要作用。它的问世和流传,在音乐史上具有重要的意义。