陕北信天游音乐中的对称美学论文

2024-11-02 13:42:33 来源: 作者:liziwei

摘要:对称美是最为常见的一种美学原则,陕北文化中,对称像基因一样深入在其艺术的各个领域,同根同源,陕北信天游作为中国最受瞩目的民歌歌种之一,也继承着这种基因。对称美影响着信天游音乐的诸多层面,调式与结构是音乐更高层面的概括和提炼,与对称所具有的整体均衡感、协调感相匹配。信天游对于对称的灵活运用使其更加质朴简洁,又互补平衡,对称所形成的音乐内部张力更衬托出信天游高亢又悲凉的气质。

摘要:对称美是最为常见的一种美学原则,陕北文化中,对称像基因一样深入在其艺术的各个领域,同根同源,陕北信天游作为中国最受瞩目的民歌歌种之一,也继承着这种基因。对称美影响着信天游音乐的诸多层面,调式与结构是音乐更高层面的概括和提炼,与对称所具有的整体均衡感、协调感相匹配。信天游对于对称的灵活运用使其更加质朴简洁,又互补平衡,对称所形成的音乐内部张力更衬托出信天游高亢又悲凉的气质。

关键词:信天游;对称;平衡

一、综述

当人类的祖先第一次有意识地审视他们的同伴或是他们所追逐猎物的外观,抑或他们无意间在水边嬉戏,忽然间发现水中倒影呈现了一个一模一样的世界时,那一刻,对称美就生根于心,待有一日他们可以感知艺术的时刻慢慢发芽。对称美几乎是人类第一个有意而为之的美感形式。此后人类在自己不断壮大的艺术活动中强化着这种形式,从宏大的希腊神庙、埃及金字塔、中国故宫到细微的一个玉佩、一盏茶碗、一首诗歌无不是对对称美的生动诠释。

赫尔曼·外尔在《对称》一书中做了清晰的解释:“广义的对称(symmetric)即意味着是非常匀称和协调的;而对称性(symmetry)则表示结合成整体的好几部分之间所具有的那种和谐性……当用于声学和音乐,而不是几何对象时,它的同义词‘和谐’(harmony)更能说明情况”。

任何一种经过时间的洗礼还清晰依旧的审美规范都有着厚重的文化背景的影响。陕北文化中,对称像基因一样深入在其艺术的各个领域,窑洞的弓弧形构造、窗花剪纸艺术、陕北秧歌的十字步、三道道蓝的手巾……。同根同源,陕北信天游作为中国最受瞩目的民歌歌种之一,也继承着这种基因,它不是以作曲家有意而为之的方式进行,而是以普通劳动者对对称美的天然感受力,本能地将其融入自己的歌唱中。

信天游是一种信口漫唱的山歌形式,是陕北民歌中的主体,是中国传统音乐文化的瑰宝。关于信天游,以往研究成果多关注于信天游的音乐表现手段和文化特征上,如乔建中认为“‘信天游’是上、下两句体结构,在一般情形下,上句处于高音区、开阔、明亮、具有开放性,下句低沉,缓缓而终,具有收拢性,两句在整体上是前扬后抑的腔格。由此也就在无形中把高亢、疏放同深沉、婉转融于一体,创造了一种与其他歌种大异其趣的宏壮悲怆之美”;张振涛总结信天游的特点为:“‘信天游’天生带着一种野性的冲撞力,并形成了较为统一的形态特征……双四度框架是骨干音的曲调,多为五声徵调式。歌词大部分为上下句,每句七字或十字,结构简洁,对仗工整。多用双声叠韵,古色古香,诗意盎然,比兴夸张。节奏自由,气息流畅。风格纯净天真,犹如天籁”;刘正维在文献中说:“它们(信天游)大都是上下两句体,上句以宫终止,下句以徵终止,上句终止强过下句。属宫音支持的徵调式,富于独特的北方气质”。这些研究深入到信天游内部,并关注到信天游中所形成的对称关系,但一方面这些研究缺少对对称的完整论述,另一方面限于数据难以大量采集和分析,一些较为隐性的对称关系往往并未被清晰地阐释。正因如此,本文将在已有研究的基础上寻找信天游中一些对称的美学特质。

在本文中,我们所使用的数据主要来源于《中国民间歌曲集成·陕西卷》中的信天游部分,共包括了111首歌曲。这一部集成被乔建中评价为“一部利用现代技术条件和已经达到的学术水平进行收集整理的大型中国民歌文献”,其独特之处在于提供了关于中国民歌最为丰富、全面、真实的乐谱及音像资料。为了方便对比分析,我们在数据采集中选择了首调录入,并对其进行了统计。

通过这些数据的综合分析,我们不仅能够深入了解信天游音乐的调式和结构特征,还可以更好地理解其美学意义。对称形态在信天游音乐中的存在方式,不仅体现在调式的选择上,还表现在整体结构和局部元素的对称性中。这种对称性不仅使得信天游音乐更加和谐平衡,也为听众提供了更为愉悦和深刻的音乐体验。这种对称形态的多样存在不仅是信天游音乐的独特之处,也是其美学上的重要特征。

二、陕北信天游中的对称美

从赫尔曼·外尔对对称的定义来看,协调、和谐是其对称原则的关键,它是结构内聚力的平衡,“对称美学”即“和谐美学”。如前所说,在人类工业水平还不发达的时代,完美对称是人们极力追逐的美的典范,但随着人类工业水平的发展,能够生产出完美对称的物品已变成一项轻而易举的事情时,这种对称就逐渐走下神坛。黑格尔很早就认识到对称是同一与差异的共同体,“一致性与不一致性相结合,差异闯进这种单纯的同一里来破坏它,于是就产生平衡对称……由于这种结合,就必然有了一种新的,得到更多定性的,更复杂的一致性和统一性”。李政道将其解释得更为具象:“自然界对对称美的欣赏贯穿于整个人类文明之中。对称的世界是和谐美妙的,而世界的丰富多彩又常在于不那么完全对称。自然界大部分景观确实常有一些非对称性。一幅看起来近似左右对称的山水画,能给人以美的享受,但如果将画面的一半与它的镜像组合,形成一幅左右完全对称的山水画,效果就会迥然不同。”人们不满足于镜面式的对称,取而代之的是具有更广泛内涵更开阔视野的对称审美——平衡、和谐,即广义的对称。

平衡、和谐,与中国的和、和而不同相通。“和”的概念最早见于公元前773年史伯的《国语·郑语》:“和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之”。文中已认识到,“和”为万物生长的基础,只有事物内部不同或对立面按照一定规律和谐、统一起来,才能使事物获得继续发展的动力。《左传·昭公二十年》中,齐大夫晏婴将史伯“和”的观点加以继承发展,他提出“先王之济五味,和五声也,以平其心,成其政也。声亦如味:一气,二体,三类,四物,五声,六律,七音,八风,九歌,以相成也;清浊,大小,短长,疾徐,哀乐,刚柔,迟速,高下,出入,周流,以相济也。君子听之,以平其心,心平德和。”这是一种朴素的辩证思想,强调了音乐的美在于诸要素之间的和谐统一,“和”是不同事物关系协调后的结果。这样的观点即便是在科学领域也可以达成共识,因此当爱因斯坦的相对论问世之后,科学家们便不约而同地认为:“是爱因斯坦使对称性得以成为现代物理学的明星”。

在信天游中,不同音乐元素甚至是相反的音乐元素通过不稳定性为推动力,显现着音乐内容从简单到丰满的发展过程。它们在人们理解力和想象力的自由结合中,通过彼此矫正或互补完善对方,这种联合对立音乐元素而形成的完满性,实现了矛盾运动的某种平衡。在信天游的调式、结构两个音乐要素中,这种从对立到互补再到平衡的过程是对对称最好的诠释。

(一)调式中功能音的双向支持

关于歌曲尾音与调式主音的关系,李重光在《音乐理论基础》中认为,在通常情况下乐曲的结尾音,90%以上都是调式主音,所以信天游的下句尾音具有调式主音的功能。江明惇也给予调式主音一定的评判标准,如重要的结构地位、较长的时间、多次的停留以及旋律发展中其它各音向它的倾向进行。基于以上因素,本文从111首信天游中每首歌曲的调式主音得到相关数据。

信天游的调式主音中,徵音占48.6%近乎一半的比例,其次为商、羽,两者比例均在20%—30%之间,其他则几乎为零。说明信天游的调式主音相对统一、稳定。调式主音在整体旋律发展的推进中,顺应了人最自然的听觉和心理需求,在各自的音乐体系中以必然的姿态作为终结,成为一首歌曲中最稳定而重要的音。中国民族调式中,宫商角徵羽五个音皆可成为调式主音,这不同于西方音乐以大小调为主导的调式形态,拥有西方调式体系难有的自由。五音虽都可成为调式主音,但在不同地域的民歌文化中却有选择倾向,信天游明确选择了徵、商、羽作为自己的调式主音。

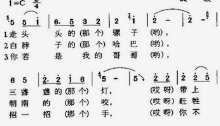

例如,信天游的《赶牲灵》是一首采用五声徵调式的歌曲,以徵音为主音。商音在徵音上下方均匀构成四度及五度音程,这种对称及稳定的基础为歌曲的创作提供了丰富的表现力,并增加了整体均衡感。商音作为调式主音的属音,在上行旋律中发挥了重要作用。其在旋律上升的过程中,不仅起到提升音乐张力的作用,而且通过上行的运动,赋予了旋律一种向上发展的力量感,使得歌曲的表现力得以增强。这样的音乐结构不仅使歌曲更具动感,同时也为听众提供了一种积极向上的音乐体验。在下行旋律中,商音则成为主音的下属音,这种关系使得下行旋律更为平稳和自然。通过商音与主音之间的这种属-主关系,歌曲的旋律呈现出一种和谐的结构,同时在上行和下行的过程中都能够引起听众的共鸣。在音乐创作中,选择徵调式并将商音作为主音的处理,展现了创作者对调性特色的深刻理解。这样的音乐结构不仅符合调式的内在规律,同时也通过对商音的运用,使得歌曲在旋律发展中更加丰富多彩。整个音乐过程中,商音的双向支持作用不仅体现了调式内部的对称性,还为歌曲的表达提供了有力的支撑。在歌曲《赶牲灵》中,这种音乐结构的巧妙运用,使得旋律更富层次感,同时也使得听众更容易产生共鸣。这种对称性和稳定性的设计,并非简单地按照规则套用,而是对调性特色进行深刻思考的产物。通过这样的音乐创作手法,歌曲呈现出旋律上的丰富性和复杂性,为信天游音乐的独特性增色不少。

为什么会有如此的选择?要解释这个现象,须从调式中音的功能性上着手。中国民族音乐学界泰斗黄翔鹏在与张振涛合写的文章《中国传统音乐煞声问题的乐学理论研究》及江明惇的《汉族民歌概论》中都在一定程度上认同了中国民族音乐也存在着类似于西方音乐所强调的调式中音与音之间功能性的关系,如属、下属音(属即主音上方五度音程,下属即主音下方五度音程)对主音的支持等。

刘正维在《民族调式的“灵魂”效应》中提到,宫商角徵羽组成的无伴音五声音阶中,只有商、徵、羽在上下方均能构成四度及五度音程,这是先天具有的对称及稳定基础,它意味着如果作为主音商、徵、羽则拥有属、下属性质音的双向支撑,相较而言宫、角音只能够从单方向构成四度、五度音程,也就意味着宫、角音缺少来自属或下属性质音的支持,如果作为主音明显先天不足。

黄土高原上生长起来的信天游需要有挺拔、坚韧、屹立不倒的气势迎接恶劣的生存环境所带来的挑战。而具有属、下属性质的音象三角形的两个边,共同支撑起一个稳定的架构,它们不仅起到增加音乐张力的作用,也起到强化音乐内部稳定性的作用,它们给予了调式主音最大力量的功能性支撑,造就了信天游刚性的气质,这即徵、商、羽三调在信天游中为何能独领风骚的原因,也“显示出了sol、la、re三个音级的特殊性、珍贵性与民族性。”这与李焕之所提出的在陕西、甘肃、山西、察哈尔等地区,徵调和商调是主要的调式及周青青所说的陕西数量最多的调式依次是徵、商、羽等结果也不谋而合。

(二)结构中的扬抑

人们在音乐审美活动中力求在音响上获得平衡感。音乐被称为“流动的建筑”,要取得听众在平衡感上的认同,必须先构建起平衡的整体结构框架,这就是曲式结构的作用。曲式是乐曲的结构形式,它的确立是通过各种音乐要素进行有机的组合而形成的。这种组合通常遵循对比、变奏、重复的结构原则来进行,不同的结构原则以不同的方式影响着音乐的整体行进方向,支配着曲式结构的形成,最终使音乐在内容和形式上获得完整、统一和平衡。

曲式结构类似于绘画作品的布局,在中国画中则以对立的双方互为转换来成全画作的平衡效应。齐白石的绘画里就常见到虚实、浓淡、粗细、动静的对比,他的植物常以粗放的笔墨成形,而草虫则以淡彩精细描摹,在显性的空间中,大面积的枯叶与一隅边的活虫在构图上似乎形成一种不平衡的构图,但这一隅处,草虫色彩丰满、笔触细腻、形象灵动,其内力强大,因此在画面隐性的空间中它占有更大的比例,这样一来在显性、隐性的两个空间中,枯叶与草虫所占的份额趋于对等,而人们在欣赏一幅画作时往往会受到两个空间的影响,欣赏者会以心灵的感受去填补双方的空缺,使其达到真正的平衡。

这样对比性的格局也存在于信天游中。信天游多以八小节构成全曲,两句体既是它的曲式结构。关于两句体乔建中在《两句体的旋律类型简论》一文中有这样的论述:“任何一种经过历史筛选而相对稳定的审美规范,都与该民族的哲学、文化思维模式有某种内在的联系。两句体结构,既是文学的,也是音乐的。而它们所反映出来的审美意向,却可以追溯到中国传统文化思维方式的深层之中。”并引用《吕氏春秋·大乐》中“音乐之所由来者远矣!生于度量,本于太一。太一出两仪。两仪出阴阳。阴阳变化,一上一下,合而成章。”做了证明。“两仪”即天地,进而可以延伸出日月、虚实、黑白、优劣、清浊等等,这些辩证的思维充实于生活中,为最初的两句体结构奠定了基础。

词曲同构的信天游,词与乐相互制约,既是依声之词,亦是依词之声,歌词上句起兴下句点题,音乐便上句为扬下句为抑。其上句“意境开阔,情绪奔放,旋律多在高音区飘浮”,正符合了信天游的天性,“信”有任凭、随意之意,“天游”谓在放任自然,而信天游的生命活力正是在追求随兴所至漫天而歌中蓬勃生起的;下句则是“人物复杂内心世界的流露和剖白,深情内在,旋律多在中低音区回荡”,这也是信天游性格的另一个侧面,在恶劣的生存环境与落后的生产方式及思想观念中形成的凄楚而苍凉的气质。

上下两句看似不可调和,但正如埃伦菲尔斯在他的格式塔心理学中论述的:“在一切作为心理现象的知觉过程中,对象的整体并不是构成这个整体的诸元素的总和。也就是说,整体不等于部分之和,整体的性质不决定于构成它的诸元素;相反,整体决定着部分,整体的内在特性决定着局部过程。”上句的扬与下句的抑本是两个局部,但当这两个局部在时间上依次出现之后,便促成了一个整体,此时整体的力量已不是简单的局部的堆砌,而是具有整合力,平衡感的整体,其中的局部也不再是之前的局部,存在于整体中的局部,发挥着与以往完全不同的积极作用,在整合之后形成了强大于简单局部相加的力量,这种转化的基础来自整体对局部的影响,构成了更加和谐平衡的音乐效能。音乐中局部的各种矛盾因素被整体有机地协调统一起来,形成音响上的起伏变化,激活欣赏者的感官,使其获得又一种审美的愉悦。

结语

从以上分析可以看出,对称原则影响着信天游音乐的诸多层面。调式与结构是音乐更高层面的概括和提炼,更宏观,它们与对称所具有的整体均衡感、秩序感相匹配,使信天游中局部的各种矛盾有机协调统一起来,看似对立,却能够在对立中通过互补达到平衡,其对比所产生的动力使信天游既高亢又悲凉。

信天游对对称并没有机械式的运用,这应当就是黄土高坡上生活的人们所具有的智慧,他们并不了解所谓对称的美学原则,却能够在生活中创造对称的美,这种美润物无声,却又生生不息,使我们联想到距今两千多年的曾侯乙墓编钟所隐藏的那个秘密——四基、四曾、四辅所构成的那个神秘而又极为对称的音列秩序①,距今两千多年的音乐文化中,对称已如基因般规定了中国音乐文化应有的样貌,时间流转,今天的信天游仍携带着这个基因恣意生长。

注释:

①四基由宫、商、徵、羽四个音组成,以四基为轴,各音向上生出大三度的四层,向下生出大三度的四辅,由此构成了一个极为对称的音列秩序。

参考文献:

[1]乔建中.我心中的“信天游”[J].人民音乐,1993,(11):44.

[2]张振涛.走进现代的陕北民歌[J].中国音乐学,2012,(04):76.

[3]刘正维.制约传统音乐风格的“三色论”——“四度三音列”续论[J].中国音乐,2014,(01):71.

[4]乔建中.应当强调《中国民歌集成》的文献价值[J].人民音乐,1986,(02):39

[5]黑格尔著朱光潜译.《美学》第1卷[M].北京:商务印书馆,1979:174.

[6]李政道.天地之艺的探寻者[N].《光明日报》,2003-10-26(4).

[7]A·热.可怕的对称[M].湖南:湖南科学技术出版社,1992:59-60.

[8]江明惇.汉族民歌概论[M].上海:上海音乐出版社,1982:349.

[9]李焕之.调式研究[J].人民音乐,1950,(02):23-28.

[10]周青青.我国民歌调式分布的统计与阐释[J].音乐研究,2009,(03):5-20.

[11]王新惠.陕北民歌衬词衬腔论析[J].中国音乐,2007,(03):119.

[12]于润洋.现代西方音乐哲学导论[M].湖南:湖南教育出版社,2000:368.