合唱作品《新·清平乐·村居》的作品分析和演唱分析论文

2024-10-25 16:08:10 来源: 作者:liziwei

摘要:合唱作品《新·清平乐·村居》是国内现当代上演率极高,具有深厚艺术感染力、广泛社会影响力的音乐作品之一。本文以合唱及指挥实践的角度出发,对合唱作品《新·清平乐·村居》进行研究,从该作品的创作背景、作品分析、演唱分析等方面展开深层次的研究。

摘要:合唱作品《新·清平乐·村居》是国内现当代上演率极高,具有深厚艺术感染力、广泛社会影响力的音乐作品之一。本文以合唱及指挥实践的角度出发,对合唱作品《新·清平乐·村居》进行研究,从该作品的创作背景、作品分析、演唱分析等方面展开深层次的研究。

关键词:合唱音乐;《新·清平乐·村居》;作品分析;演唱分析

引言

《新·清平乐·村居》是当代影响力较大,广泛演出的一首合唱音乐作品,该作品2017年由词作家陈阳、作曲家潘行紫旻,以宋代著名诗人辛弃疾的佳作《清平乐·村居》改编而成,描绘了中国乡村美好有趣的生活景象。合唱作品《新·清平乐·村居》一经发布以来,广受业内好评,也成为合唱乐团及合唱指挥专业的必修曲目之一。就目前所搜集的文献资料来看,对于合唱作品《新·清平乐·村居》的相关研究并不多见,甚至相对匮乏。又因为该作品是合唱音乐中极为常见且相当重要的曲目之一,因此有必要对合唱作品《新·清平乐·村居》做更多的、更系统的理论研究。本文聚焦以合唱指挥实践的角度出发,对合唱作品《新·清平乐·村居》的创作背景、唱词、音乐、演唱等方面进行研究分析。

一、合唱作品《新·清平乐·村居》的创作背景

女声合唱《新·清平乐·村居》在2017年由词作家陈阳、作曲家潘行紫旻根据宋代词人辛弃疾的《清平乐·村居》改编而成,保留了古代诗词清新古朴的格调。虽然该乐曲是北京市第二实验小学的委约合唱作品,但自作品创作以来,常年活跃在合唱舞台上,并作为各大合唱团以及合唱指挥专业必修的经典曲目之一。合唱作品《新·清平乐·村居》为什么能在短时间内就获得业界学者专家的肯定,并成为女声合唱的专业曲目之一。笔者认为其原因有三:一古诗词音乐作品在我国有着深厚的艺术生命力;二合唱作品《新·清平乐·村居》有着丰富的艺术内涵适合作为演唱曲目;三合唱作品《新·清平乐·村居》有助于帮助并提高学生们的演唱功底。

古诗词音乐作品是中国音乐独有的艺术形式,自近代西方作曲技术传入中国以来,学习借鉴外国音乐成为未来发展的大势所趋。如何创作具有中国特色的音乐作品是中国音乐创作首先需要解决的问题。赵少英教授总结了“xxx”以来,中国音乐创作的趋势:“在‘五四’xxx的推动下,一大批优秀的音乐人才赴欧学习西洋作曲理论,他们将西方优秀的音乐理论和作曲技法与中国传统音乐有机地结合起来,对传统的古典诗词进行再度谱曲,创作了一大批具有中国特色的艺术歌曲,使古典诗词重新焕发出昔日的光彩”。①古诗词音乐作品作为我国特有的艺术形式,具有深厚的艺术生命力。1929年,音乐家、作曲家青主以宋代诗人苏轼的著名诗词《念奴娇·赤壁怀古》创作了我国第一首古诗词艺术歌曲《大江东去》,成为音乐创作的楷模和潮流。此后,黄自先生又以白居易、李白、辛弃疾等人的诗词创作了一大批富有中国特色的艺术歌曲,如《花非花》《卜算子》《南乡子》等,并根据白居易的同名叙述诗创作了我国第一部有清唱剧风格的音乐作品《长恨歌》,该乐曲就是以合唱音乐为主的艺术作品。此外,还有江文也、谭小麟、刘雪庵等人也创作了大量以中国古代诗词为基础的声乐作品,包括独唱、合唱等。张晋俐教授认为:“古诗词歌曲的创作,彰显了中国现代作曲家对中国古诗词音乐的自觉继承和复兴意识。”②可见,古诗词音乐作品自20世纪20年代以来,在我国就有着深厚的艺术生命力。

辛弃疾的诗词《清平乐·村居》描绘了古代中国恬静朴素的农村生活景象,述说了作者对宁静美好生活的憧憬与向往。全诗分为两阙,共46字。“茅檐低小,溪上青青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖,溪头卧拨莲蓬。”上阙“茅檐低小,溪上青青草”,对故事背景进行描绘和渲染,乡村的茅舍简陋低小,屋旁有一条小溪,泉水涓涓,绿草如茵,春意盎然,一片蓬勃景象。下阙“醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪”,由写景转向写人,吴音又指蛮音(作者身居信江一带,也就是宋代的吴国),老两口恩爱幸福,沉醉在风景如画的美景中。紧接着“大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖,溪头卧拨莲蓬”,大儿子在田地里锄草,二儿子在编织鸡笼,小儿子顽皮捣蛋,在小溪里采莲蓬。作者用写实的方法细致描绘了乡村生活的闲逸有趣,辛弃疾与苏轼的生平经历、艺术风格相似,《浣纱记》也是通过描绘景物人物的叙事方式来抒发自己对美好生活的向往。就目前所搜集的文献资料来看,国内对于辛弃疾《清平乐·村居》已有相当数量的研究,涉及该作品的美学研究、史学研究、声律格律研究、教学研究等,且该作品早被收入中小学生语文课本中,可见,辛弃疾的诗词《清平乐·村居》有着丰富的艺术内涵。

词作家陈阳在辛弃疾《清平乐·村居》的基础上续写了两段,“午后照枝头,鸟儿也倦,蝉鸣也悄。树影斑驳和微风,蒲扇轻轻摇。新择青莲子,再舀勺清溪水。苦茶一杯,苦甜正好。头插翎羽扮凤凰,雏鸡也闹,孩童也笑。花甲仍作老顽童,白发胜垂鬓。半边落微雨,日暮鸟归巢。荷叶为伞,芭蕉作袍。月影落地,炊烟渐渐消。围坐篱笆前,吴语话家常。卧听促织歌银河,油盏昏昏,星云杳杳。低语入清梦,夜露待明朝。朝花落桑田,曦微洒蓬茅。”在续写的两段之后又将辛弃疾的原词重复一遍,形成了再现三部性的结构布局。词作家陈阳在辛弃疾《清平乐·村居》的基础上,以符合合唱音乐艺术形式的特质将该作品续写两段,延续了辛弃疾诗词中对乡村生活的描绘。如果说辛弃疾诗词是对乡村家庭和睦氛围的描绘,那么陈阳续写的两段更多的是对乡村景象的全面描绘。陈阳笔下诗中的格律字眼也更符合现代人的阅读习惯,展示了乡村景象中美好梦幻的一面,具有浓郁浪漫主义气息。下文,笔者结合将结合合唱作品《新·清平乐·村居》的曲式结构、旋律线条、和声织体等方面,对该作品进行研究分析。

二、合唱作品《新·清平乐·村居》的作品分析

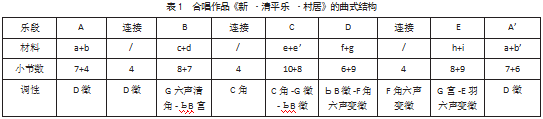

合唱作品《新·清平乐·存在》在辛弃疾诗词的基础上续写两段,第一段将辛弃疾的诗词演唱一遍,中间经过一系列并置的续写乐段,最后再将辛弃疾的诗词再现一遍,形成了三部性结构布局。中间的并置乐段篇幅相当大,可分为四个不同的乐段,在此过程中转调频繁,形成了十分丰富的音响色彩。(见表1)

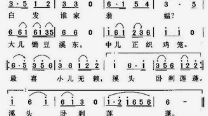

整部乐曲以D徴调式为主调性,呈示段A开门见山引出辛弃疾的诗词“茅檐低小,溪上青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪”,女高声部将呈示段A的音乐主题清晰流畅地表达出来,塑造一幅美好宁静的田园生活景象。整个乐段分为两句,将诗词的上中阙并为一个乐句,共有7个小节,诗词的下阕引入新的音乐素材,共4小节。在呈示段A的后面紧接着一个4小节的连接,衔接至对比段B。对比段B的篇幅较呈示段A更为长大,为陈阳续写的新词,共有15小节,分为上下两句,第一句是“午后照枝头,鸟儿也倦,蝉鸣也悄。树影斑驳和微风,蒲扇轻轻摇”,共有8小节,调性也由D徴调式转为G六声清角。第二句是“新择青莲子,再舀勺清溪水。苦茶一杯,苦甜正好”,共有7小节,调性由G六声清角转为ЬB宫调式。在对比段B后跟着一个4小节的连接,连接处调性转为C角,在连接后又是一个对比段C。对比段C是全曲中篇幅最大的乐段,共有18个小节,由平行两句式构成。第一句e“头插翎羽扮凤凰,雏鸡也闹,孩童也笑。花甲仍作老顽童,白发胜垂鬓”,共有10小节。第二句e’是沿用第一句的音乐素材,唱词也沿用前一句,在音乐织体和调性上并加以变形处理。第二句e’音乐旋律相对零碎化,作曲家使用模仿手法使音色音响上获得了回声的效果。其次,在调性上也有较大的变化,由C角调式转变为G徴调式,再由G徴调式转变为ЬB徴调式,形成了非常丰富的音响效果。在对比段C的后面紧跟着对比段D,对比段D引入全新的音乐素材,仍然由上下两个对比乐句组成。第一句f“半边落微雨,日暮鸟归巢。荷叶为伞,芭蕉作袍”,共有6小节,调性仍使用ЬB徴调式。第二句g“月影落地,炊烟渐渐消。围坐篱笆前,吴语话家常”,共有9小节,调性由ЬB徴调式转为F角六声变徴。在对比段D后面又是一个4小节的连接,连接仍使用对比段D的调性。在短暂的连接后是最后一个对比段E,使用崭新的音乐素材,共有17个小节。第一句h“卧听促织歌银河,油盏昏昏,星云杳杳”,共有8个小节,调性开始就转为G宫调式。第二句i“低语入清梦梦,夜露待明朝。朝花落桑田,曦微洒蓬茅”,共有9个小节,调性由G宫调式转为E羽六声变徴。在对比段E后紧跟着再现段A’,唱词回到辛弃疾的《清平乐·村居》,音乐主题也回到呈示段,调性也再次回到了D徴,表明乐段的再现。再现段A’基本对呈示段A进行了完全再现,无论从调性、音乐织体、还是音高色彩上来看,都与呈示段A基本一致,仅在乐句结束的部分增加了两小节的补充,使得篇幅整体比呈示段A增加两个小节。从整体音响色彩来看,合唱作品《新·清平乐·村居》属于无伴奏女声合唱。虽然没有钢琴和管弦乐段的伴奏,但创造了相当丰富的音响色彩。特别是中间长大的对比段(也就是陈阳续写的几个乐段),转调频繁,音乐素材丰富,女声音色的柔美婉转,给听者留下了无比深刻的听觉印象。

由此可知,合唱作品《新·清平乐·村居》由六个部分组成,中间四个乐段为并置对比乐段,且频繁转调,与前后形成鲜明的对比。有学者认为该曲式结构为再现六部曲式,但笔者认为虽然在乐曲的中部有大量的转调以及变化音的出现,但由于乐曲最后对再现乐段的处理(且为完全再现)使得乐曲在结构上仍然属于再现三部性布局。因此,合唱作品《新·清平乐·村居》应该仍属于再现三部曲式的范畴,只不过它的对比段尤为长大,有四个乐段组成。通过分析合唱作品《新·清平乐·村居》的音乐结构、音乐特点、音乐风格等方面,对该作品有了较为清晰的认知。对于艺术实践者而言,了解音乐作品的基本情况是进行实践的前提条件。如果不能清楚地认识即将演绎的音乐作品,那么就无法透析作品中的核心要素,也就无法进行优秀的音乐演绎诠释。

三、合唱作品《新·清平乐·村居》的演唱分析

对于演唱音乐作品而言,特别是合唱这种多人声乐艺术,优秀的指挥指导团队对音乐作品进行演绎是高质量表演的重要条件之一。指挥需要根据自己的经验总结出一套有效、完备的训练计划,通过自身对音乐作品的理解,以调控声音的方式进行指导,并运用高度专业化的肢体动作引导合唱团演唱音乐作品。李金波教授认为:“合唱指挥是通过一定的手势、动作和表情,把自己对音乐的感受、理解及审美要求传达给演唱者,并共同进行音乐表现和音乐创作的一种艺术。指挥者往往又是这个群体的组织者和领导者,他不仅负担着团体的训练指导工作,同时还必须上台参与表演。从这个角度上说,指挥又是一个融组织、训练、表演为一体的艺术工作者。一名合格的合唱指挥不仅应该拥有扎实的音乐理论基础、高超的组织能力水平、优秀的领导才干、渊博的文化知识素养、熟练的技巧以及,敏锐的音乐感知能力、同时,还需要拥有自身独特的人格魅力和浓郁而强烈的音乐感染能力,如此就能够充分发挥合唱指挥的二度创作当中的核心功能。”③当然,一部音乐作品的质量高低与否最终取决于指挥对声音的控制能力。从这一角度来看,演唱技术的分析就显得必不可少了。

通过指挥实践以及演唱实践,笔者认为在合唱作品《新·清平乐·村居》中有以下几个地方是需要格外注意的。首先,合唱作品《新·清平乐·村居》中的跳音、长音较多,需要合唱声部具有强大的气息支撑。因此,需要经验丰富的合唱团才能完成声部间的良好配合。对于刚组建的合唱团或是经验相对缺乏的团队而言,该作品的演唱难度较大,需要突出各声部间音色的明显差异性,并且需要强调各声部层次感以及整体的融合性。在训练的过程中,指挥应该多引导团队聆听其他声部的旋律线条,认真分析声部间的相互融合,这样才能使得音乐作品整体上获得统一一致的音响效果。其次,开声训练是演唱任何一首声乐作品前必不可少的。对于合唱作品《新·清平乐·村居》而言,指挥应该多训练团队进行气息训练,例如气息循环训练发si si音以及五度音阶连续打嘟噜等、跳音训练唱三度音程(do-mi-so-mi-do)使用腹式呼吸,用腹部利用保证每个音富有弹性且清晰有力。最后,合唱作品《新·清平乐·村居》中还存在一些较为复杂的和声,合唱声部在演唱时容易出现音准不准的情况。此时,应该将这些难度较高的和弦单独拎出来进行训练(包括转调处的和声进行、变化音的出现等)。例如对比对B中有G六声清角调式到ЬB宫调式的转调和声进行,和声上是G六声清角调式的6 7 1和弦到ЬB宫调式的五级和弦,在初期演唱时容易出现音高偏低或偏高的情感。如若将其多多单独拿出来练习,就可以大大提高合唱团的音准质量。在做好前期准备工作的基础上,就可以对合唱作品《新·清平乐·村居》进行细致地打磨了。在呈示段和再现段部分,旋律整体上基本使用连音和跳音结合的方式,合唱团需要对两者进行明确的区分。可以多做“o”字发音训练,使合唱团的发声位置尽可能地统一。上阙跳音需要清晰有力,唱出乡村生活两位老人和睦美好的景象;下阙保持音色统一融合,唱出老人儿子们朴实活泼的生活景象。对比段中的35-58小节相对复杂,特别是对节奏音型的处理与前者不同,附点节奏反复频繁出现,可以多利用si si音强化合唱团的气息运用。42-46小节需要格外注意声部间的层次感和融合性,在训练时应该将低声部定位标准音色,并且引导其他声部多观察聆听别的声部的旋律音色。在渐弱到渐强再到强(mp-mf-f)的变化处理时,声部音色应该较为浑厚有力,表达出热闹生动的场面。53-58小节处有三对二的节奏型,引导合唱团紧跟指挥的拍子进行反复训练,保证节奏型的准确性。以上就是合唱作品《新·清平乐·村居》中的重点和难点,文字理论的叙述看似清晰简单,但在实际操作过程中却相当复杂且困难,需要指挥和演唱者细心耐心,才能演绎出高质量的音乐作品。

结语

综上所述,合唱作品《新·清平乐·村居》是合唱舞台上具有较高艺术感染力和深厚艺术底蕴的音乐作品。词作家陈阳在辛弃疾诗词《清平乐·村居》的基础上续写两段,作曲家潘行紫旻对其进行配乐,将辛弃疾诗词上朴实动人、和睦幸福的乡村生活景象生动地描绘出来。音乐艺术具有强烈的描绘性和氛围烘托作用,使得当代人能够感受到辛弃疾诗词中的诗情画意。对于合唱指挥专业的实践者而言,对合唱作品《新·清平乐·村居》的演绎必然建立在对该作品的音乐分析以及演唱分析之上。通过研究乐谱,笔者发现合唱作品《新·清平乐·村居》是三部性结构布局,由呈示段、对比段、再现段三大部分组成,在对比段的部分又由好几个乐段构成,而这些乐段正好是词作家对诗词的两段续写内容。作曲家潘行紫旻以中国传统民族五声调式为基础,以D徴调式为主调,使得音乐整体上获得了古香古色的民族韵味。在实际训练合唱作品《新·清平乐·村居》过程中,笔者总结了几点心得和体验,该作品中的跳音较多,需要演唱者具有强大的气息支撑。因此,前期需要进行专业的气息训练,包括气息循环训练和跳音训练等。此外,该作品中的转调较多,合唱团容易出现音高偏低或偏高的情况,应该格外注意并加强对音准的练习。对比段中的节奏型变化较多,例如附点节奏的频繁出现、三对二节奏音型的处理,都需要指挥耐心引导合唱声部进行多次磨合。通过研究合唱作品《新·清平乐·村居》的创作背景、作品分析、演唱分析,更加深入地理解了该作品,并对其提出了一些看法和见解,希望给学界提供些许建议和参考。

注释:

①赵少英.中国古诗词歌曲艺术的历史迁延与现代复兴[J].甘肃社会科学.2012,(02):248-250.

②张晋俐.古典诗词音乐艺术的历史衍变和现代复兴[J].中国音乐学,2006,(04):70-71.

③李金波.合唱指挥的素质要求及教学技巧初探[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2013,31(01):187-192.

参考文献:

[1]孙瑜.对中国合唱指挥人才培养渠道问题的思考[J].人民音乐,2008,(11):51-53.

[2]王燕.论马革顺的合唱指挥教育[J].人民音乐,2013,(12):8-14.

[3]杨丹.合唱指挥技法对合唱团员审美能力的影响探讨[J].艺术研究,2013,(02):130-131.

[4]金凯.合唱艺术的审美价值与社会功能[J].兰州商学院学报,2000,(01):102-104.

[5]韩瀚.杨鸿年合唱教学的教育理念与实践[J].中央音乐学院学报,2008,(03):90-93+95-100+120.

[6]周晓艺.论柯达伊教学法在童声合唱教学、训练中的运用[D].湖南师范大学,2007.