《在中亚细亚草原上》配器与总谱分析论文

2024-10-11 11:09:48 来源: 作者:dingchenxi

摘要:本文详细探讨了作品中的织体结构类型,包括旋律线条的铺设、和弦层次的构建以及对位手法的运用。在乐器组合方面,文章分析了乐曲中不同乐器组的选择并协同工作、不同声部的处理和效果各异的演奏法等,以探究音画结合的表现手法。此外,文章还结合曲式结构,总结了乐曲的配器特点。

摘要:亚历山大·波菲里耶维奇·鲍罗丁创作的《在中亚细亚草原上》是一部广为人知的交响音画作品,具有浓郁的俄罗斯风情和东方诗意。本文详细探讨了作品中的织体结构类型,包括旋律线条的铺设、和弦层次的构建以及对位手法的运用。在乐器组合方面,文章分析了乐曲中不同乐器组的选择并协同工作、不同声部的处理和效果各异的演奏法等,以探究音画结合的表现手法。此外,文章还结合曲式结构,总结了乐曲的配器特点。通过本文的分析,读者可以更深入地理解这部经典作品的配器艺术与音乐表现力。

关键词:《在中亚细亚草原上》;配器;织体结构;曲式结构

研究配器与总谱对于专业音乐学习和社会艺术培养有着不可或缺的意义。它不仅能够帮助学生深化音乐理论理解、提高音乐感知能力、培养协作与沟通能力,还能够拓宽他们的艺术视野。随着研究的深入,学生对音乐的感知能力不断地提高,艺术鉴赏力和创造力也在不断增强。通过分析《在中亚细亚草原上》配器与总谱,可以更好地掌握作曲编曲的技巧,探索音乐与绘画的巧妙融合,为生活中的创作和表演提供更多更丰富的灵感来源。

一、曲式结构分析

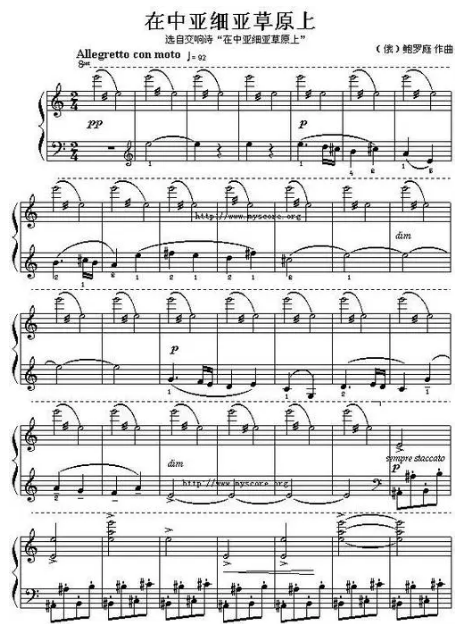

从曲式结构上来看,《在中亚细亚草原上》展现了一种对于单三部曲式独特而精致的布局。全曲以A大调为基础,小快板的速度和2/4拍子的节奏,为整部作品定下了活泼而又不失庄重的基调。

引子(1-43小节):C大调-a小调

呈式部(44-122小节):A(b+b1+b2+连接部)+B(a+a1+a2+a3+a4),a小调-C大调

派生性中段(123-192小节):B’(a5+a6+连接部)+A’(b3+b4+b5+b6),C大调-a小调-C大调-A大调

动力再现部(193-271小节):假再现(a+a1)+C(a2+b)+D(a3+a4+a5+a6+a7),A大调

尾声(271-283小节):A大调

二、织体结构与定性

(一)引子(1-43小节):主调织体(主旋律+伴奏织体)、持续音织体

主旋律织体:1-27小节,由单簧管和圆号演奏的俄罗斯曲调,悠长婉转。在28小节开始的衔接部分,使用中提琴和大提琴交替拨奏,模拟马队和骆驼队的脚步声。

伴奏织体:1-27小节,由小提琴演奏持续音,铺垫了神秘的氛围。在28小节开始的衔接部分,由长笛、双簧管、单簧管和圆号组成的木管铜管组依次叠加奏和弦,为进入呈式部烘托气氛。

从陈述方式来看,该段为引子型陈述。较为短小,在材料的选择上,与基本部分有所联系。主旋律声部演奏的俄罗斯曲调来自乐曲的俄罗斯主题,色彩鲜明,象征着俄罗斯多情的土地。

从旋律来看,段落整体旋律线条平稳,没有较大的音区起伏,高中低声部均有乐器演奏,听感饱满。为了突出环境的静谧安宁,低音区的乐器使用拨奏,不会产生模糊沉重的听感,对整体的安静产生影响。旋律线条以清晰流畅为主导,通过管弦乐队各声部的协同合作,描绘出草原的宽广无垠和自然的壮美。

从和声来看,多用协和音程,产生和谐的听感,衬托一种融洽友好的氛围。

(二)呈式部(44-122小节)、派生性中段(123-192小节):复杂织体

主旋律织体:A中演奏东方主题的英国管;B中演奏俄罗斯主题的双簧管、圆号;B’中演奏俄罗斯主题的木管组乐器;A’中演奏东方主题的英国管+大提琴组和弦乐组。

持续音织体:A中的小提琴和圆号;A’中的第一小提琴、木管乐器组。

柱式和声织体:A中的单簧管;B中的第二单簧管+大管组和长号;B’中的铜管乐器+小、中提琴组;A’中的单簧管+大管+中提琴组和中、大提琴+贝斯组。

二度音伴奏织体:弦乐组,使用拨弦演奏法,持续拨奏出马队和驼队的步伐。

从陈述方式来看,两段都为展开型陈述,段内两部分(A与B)都为对比关系。派生性中段的材料以呈式部为核心展开。

从旋律来看,由英国管演奏代表着东方商队的东方色彩旋律,含蓄内在,富于诗意,极富田园风情,增添了一条新的故事线,为乐曲的叙事做补充。派生性中段5种乐器八度奏旋律,色彩更强烈浓厚、情感更直观,与呈式部的相同旋律产生对比。

从伴奏来看,持续音的铺底、二度音的交替以及柱式和弦的衬托,让乐段更加厚重丰满。

(三)假再现和C部分(193-227小节):主副旋律织体、对比性复调织体

主旋律织体:该乐曲包含两个对比性音乐主题。首先Fl.+Vl.演奏代表俄罗斯军队的主旋律,俄罗斯主题展示完毕后,又由Fl.+Vl.演奏代表东方商队的主旋律。

副旋律织体:在俄罗斯主题进行时,使用Fag.+Cor.演奏代表东方商队的副旋律作为铺底;东方主题演奏时,使用C.ingl+Vla.+Vc.演奏带有俄罗斯曲调色彩的副旋律。

伴奏织体:其余乐器以和弦织体奏响伴奏声部。主要乐器为木管和弦乐。

木管乐器中,长笛和单簧管使旋律音色更加饱满、融合;单簧管和双簧管分声部齐奏,产生一种新的复合性音色,更加丰满、紧实;大管和单簧管的结合,使音色柔润而丰满。

弓弦乐器中,中提琴和大提琴八分音符加空拍的拨奏表现骆驼脚步声和驼铃声,给整个主题增加了神秘的东方色彩。贝斯声部以持续音不断延伸,既烘托了氛围,又不会显得低频过重,过于嘈杂混沌。

从旋律来看,代表俄罗斯军队的曲调旋律宽广悠长,显得很辽阔,描绘了空旷、广袤的荒漠草原,更表现了威武的俄罗斯士兵形象,是俄罗斯民族的伟大象征。代表东方商队的曲调婉转细腻,音域较窄,表现了神秘而抑郁的东方特点,体现商队从小心翼翼到逐渐自信。两条旋律先后出现,叠置在一起,巧妙地表现商队与俄罗斯士兵融洽的关系。

从和弦来看,木管和弦乐和弦声部都尽可能地安静、柔和,音色融合在一起似有若无,很好地突出了主旋律。

从对位线条来看,两条旋律“你方唱罢我登场”,轮流充当主旋律,形成一呼一应的对比式复调。两条旋律既不互相融合也不互相阻碍,乐器声部分配较好。线条密度适中,浓度大,同度和八度的配合让各个乐器都处于演奏的最佳声部,音色较好。

(四)D部分(228-271小节):模仿性复调织体

从旋律来看,主旋律采用模仿复调的写法,两小节为一乐节,2+2+4的结构,从主题a中裁后留前作为动机,经过模仿,织体时值逐渐延长两倍,变为4+4的循环结构。反复强调俄罗斯主题片段,升华主旨,后旋律减缓,进入尾声。

从伴奏来看,伴奏声部持续使用分声部奏和弦+中提拨奏的节奏型,配合定音鼓敲击在长音强拍处,表现商队的步伐。伴奏线条较平缓,起伏较少,密度小,是气氛型伴奏。

从和弦上看,和弦稳定在A大调上,没有明显突兀的调性转变,也为乐曲结束做了铺垫。

从对位线条来看,声部分配较为均匀。大合奏结束后,通过减少乐器实现了从强到弱的转变,一点一点减少声部和乐器,营造出一种渐行渐远、逐渐安静的效果。

(五)尾声(272-283小节):结束型陈述方式,是主题的再现;主旋律加伴奏织体。

从旋律来看,尾声部分长笛把前面的部分主题材料摘过来并配合结束性的陈述方式对全曲进行总结,将长音时值延长,表现商队越走越远,以pppp力度结束,更烘托了神秘、荒芜、悠远的意境。

从对位线条来看,小提伴奏以持续的长音泛音铺底,带有混响感的空灵音色制造商队走后,荒原依旧一望无垠的画面感。

三、乐器组合与配器法

(一)引子(1-43小节):俄罗斯主题的两次模进,通过改变演奏法添加新音色,利用乐器依次叠加产生推动感。

从乐器的选择来看,引子部分使用长笛和双簧管引入,如同清晨的第一缕阳光,照耀在中亚细亚草原上,以轻柔的音色模拟出远处的风声和鸟鸣,为整首乐曲营造出一种静谧而神秘的氛围。后加入单簧管、铜管的新音色,接连奏俄罗斯主题,以第一小提琴分奏持续音铺底,制造绵延不断、悠远神秘的氛围。中提琴和大提琴则在连接段进入,改变演奏法制造新音色。

从乐器的组合来看,引子前段为了制造乐曲开始时的安静,勾勒绘画的整体氛围,乐器同时出现的机会较少,同一小节最多只有两种乐器。到了连接处,前面出现过的所有乐器依次奏持续音,音色递进,产生层次感,富有推动感。

从力度的选用来看,由于引子是乐曲开头处,搭配整体调性,不宜太过喧嚣突然,所以作曲家采用极弱处理,通过减少乐器、改变演奏法打造出草原的空旷。

从演奏法使用来看,使用中提琴和大提琴交替拨奏上行的二度音,模拟马队和骆驼队的脚步声,向上的二度代表希望、积极,象征马队和驼队越走越远。顿音记号代表了商队铿锵有力的坚定步伐。

(二)呈式部(44-122小节):乐器和演奏法的使用刻画了角色形象,木管融合式配器与弦乐分离式配器结合,音色丰富。

从乐器的选择来看,英国管浓厚的“鼻音”,为代表东方商队的东方主题增加了异域风情,富有神秘色彩。增加了铜管乐器组和弦乐组演奏的持续音声部,它们的音色更加醇厚,为乐曲增添了温暖和厚度。

从配器的手法来看,和弦“叠置式排列”,遵循“下疏上密”原则,上方声部均匀无空隙,和弦低音处简化,不影响和弦效果,反而使音响变得纯净有共鸣。分离式配器与融合式配器方法在一乐句内交融,有“破”有“合”,使音色更加丰富。

(三)派生性中段(123-192小节):木管组与铜管组的运用,既对比又统一,打击乐器的点缀性出现,为音乐注入了新的活力。

从乐器的选择来看,代表俄罗斯军队的主题用木管组演奏,音色和谐统一,象征着军队内部团结一致。铜管乐器组、打击乐器组和弦乐的柱式和弦的加入更是将音乐推向了高潮,展现出草原上的激情与活力。

从乐器的组合来看,鲍罗丁的运用更是炉火纯青。他通过巧妙的音色对比,如用柔和的木管乐器与明亮的铜管乐器相互呼应,营造出一种既和谐又对比的音乐效果,暗示东方商队的货物种类各异。

从音量的处理来看,作曲家通过精细的配器布局,使得各个乐器声部在音量上既相互协调又有所突出,形成了一种层次分明的听觉体验。通过对乐器演奏力度的控制,使得派生性中段在整首乐曲的动态上起伏跌宕、扣人心弦。铜管乐器和打击乐器的音量被大幅度提升,与前面的音乐形成了鲜明的对比。这种对比不仅突出了音乐的戏剧性,也使得整首乐曲在动态上达到了高潮。重音记号的添加意味着军队的整齐划一、口号响亮。

从伴奏的节奏来看,所有乐器声部节奏一致,对位严谨,所有乐器齐奏更有气势。演奏时需要有极强的控制力。

从配器的手法来看,和弦“交叉式排列”让音色更加融合,各声部使用最佳音区音,丰富了旋律线条的和声性。

(四)假再现和C部分(193-227小节):主副旋律同度奏,伴奏和弦“交叉式排列”,弦乐内部“分离式配器”。

从乐器的选择来看,多用铜管组代表俄罗斯军队,而用木管组代表商队,通过不同特色的乐器组突出不同的角色特点,形成鲜明对比。即使运用对位法同时演奏两条旋律线,也可以清晰地分辨出两者独立的特色。定音鼓加强了震撼效果,烘托了对于气氛的想象。使用英国管加大提琴进行双声部对位进行,配以具有东方色彩的调性旋律,意在描述具有中亚细亚特色的神秘色彩。在这两个形象的对比及木管和弦乐的和声承托下,更显得军队的形象步伐坚定统一而又自信。

从乐器的组合上看,长笛和小提演奏的主旋律为乐曲增加了新的音色,突出其悠长绵延之感。大管和圆号的同度奏也让音色更加敦实有力。木管组配合大提琴的合奏,使旋律的低音感加强,表现了坚定有力的步伐,整段明亮坚定,给人带来非常震撼的视听感觉,仿佛喧闹繁荣的队伍已经来到了眼前。

从声部的处理来看,在乐曲中部加入弦乐组其他乐器与圆号同时演奏,并将每一个声部进行双声部分奏处理,使和声变得饱满,两个主题形象也开始慢慢清晰明显,乐器逐渐增多,乐曲迎来高潮大合奏。

从演奏法使用来看,伴奏声部在弱力度下的分声部和弦八度奏,有一种长音的静止感。三连音、八分音符跳音和顿音等特定的音型打破了节奏,使画面具有动态形象。

从和弦的排列来看,主要有“交叉式”和“叠置式”,有利于各乐器处于最佳音域,有助于音色的融合。

(五)D部分(228-271小节):新音色一呼一应,裁后留前式模仿;和弦“叠置式排列”,通过减少乐器实现由强到弱的过渡。

从乐器的选择来看,这一段俄罗斯曲调,以不同的音色配置几次重复,轻声、断断续续地传来,圆号、单簧管、英国馆以及双簧管配合紧密。

从动机的裁剪来看,将俄罗斯主题部分的动机裁后留前,反复强调,在类似228-231小节之处形成了2+2的循环运动结构。在将要进入尾声后,又将此动机时值延长两倍,以原旋律为基础,制造渐行渐远的感觉,烘托氛围。

从声部的处理来看,在大合奏结束后,开始使用一点一点减少声部和乐器的办法营造了一种渐行渐远、逐渐安静的效果。

从演奏法使用来看,由于乐曲需要减弱,所以作者放弃了使用低音提琴拨奏的手法,改用中提琴和大提琴交替拨弦的方式,来刻画商队和驼铃此起彼伏的喧闹声。

从节奏和力度来看,前长后短的顺分型和前强后弱的扬抑格具有十足的歌唱性,配合cantabile(如歌的)的表情标记和微弱的力度,更有缥缈的感觉。

(六)尾声(272-283小节):主题的高八度弱奏,长笛的软吐音与中提泛音结合。

从乐器的选择来看,尾声再次出现了小提琴在极高音区的长音,缥缈空旷的音响效果与乐曲开始时形成“再现”。

从演奏法使用来看,弦乐追求极致的弱,使用弱音器达到pppp(尽可能弱)的效果,以致逐渐消失。结尾处长笛渐慢渐弱,有特色的“软吐音”使声音轻柔而有连贯性,利于抒情。

从乐器的组合来看,选用木管组高音乐器长笛和弦乐组高音乐器小提琴演奏高且弱的主旋律加伴奏,二者在高音区音色明亮又柔和,为整首乐曲加入了新音色。

四、配器特点

(一)乐器组合多样

引子部分使用了较为稀疏的乐器组合,通过音色的细腻对比和音量的精细控制,营造出一种静谧而神秘的氛围。随着音乐的逐渐推进,这种氛围逐渐变得浓厚起来。

不同风格的乐器组合可以相互呼应,相互补充,产生新音色。独特的音高、音域能够展现环境。如长笛和双簧管等高音区乐器的音色清澈透明,仿佛能够穿透云层,直达听众的心灵。通过对不同乐器音色的巧妙运用和音量的平衡处理,使得音乐在听觉上呈现出一种层次分明的效果。

(二)民族特色鲜明

作者用独特的音型和声,谱写了乐曲中的两个对比性主题:俄罗斯主题和东方主题,为音乐增加了戏剧性,使角色生动形象,更有画面感。民族风的旋律、配器与织体共同描述了一幅在辽阔无际、广阔无边的大草原上,来自东方的骆驼商队在俄罗斯军队的护送下,由远及近再及远、安静祥和地前行的画面。

丰富的节奏型也可以为乐曲带来鲜明的民族特色,丰富角色形象。俄罗斯主题前长后短的顺分型和前强后弱的扬抑格具有十足的歌唱性,像是俄罗斯士兵演唱的家乡歌曲;东方商队主题顿音、三连音、装饰音让音乐富有神秘的东方色彩,以此刻画东方商队形象,用持续进行的旋律表现出商队拖着蹒跚的步伐,还在缓慢前进。

(三)演奏法使用巧妙

特殊的演奏法让音乐“活”起来,富有流动感。用弦乐pizz.表现骆驼的脚步声和驼铃摇晃碰撞的声音,营造出喧闹的赶路画面;木管乐器的软吐音柔和且连贯,富有歌唱性;强拍处的顿音刻画商队的脚步声,加上定音鼓坚定有力地敲击,仿佛喧嚣的大部队已经来到了眼前。

(四)技巧运用纯熟

复调织体的巧妙对位让两个主题在不同声部既独立又和谐地交织在一起,也使俄罗斯军队和东方商队的两个形象交融在一起,共同出现在画面中,表现了二者融洽和谐友好的关系。

乐句主题发展上使用模进,更能加强乐曲的整体性,制造一个既统一又有变化的听感;结尾一系列的裁前留后,这种游移式裁剪能让乐曲有收束感,适合用于强奏结束时强调主题;也可以通过延长时值,让乐曲有渐行渐远的感觉,适用于弱奏结束时的意犹未尽,给人无限遐想。

(五)音量动态变化

在乐曲即将进入高潮时通过声部和乐器的叠加产生结构性推动,从而达到音响效果饱满震撼的状态;同理,在乐曲收束时也应减少乐器、声部,达到归于平静的效果。结尾处小提琴用p的力度,拉带有混响的长音展现了俄罗斯草原恢复平静的场面,塑造寂静辽阔的氛围。

结语

通过对《在中亚细亚草原上》的配器与总谱分析,我们可以看到鲍罗丁作为一位作曲家的卓越才华。他通过对织体结构、乐器组合以及配器法等方面的巧妙运用,成功地营造出三种不同的音乐形象:俄罗斯军队、东方商队和马匹骆驼队,描绘出一场热闹喧闹的迁徙,刻画出军队和商队亲密的友谊。

参考文献

[1]李彦汶.管弦乐写作中单音持续音的艺术魅力[D].中央音乐学院,2010.

[2]汪静渊.简论“动机组合”的运动模式[J].中国音乐学,2008,(04):89-99+107.

[3]龚培琳,丁星方.鲍罗丁《在中亚细亚草原上》的音乐旋律形态分析[J].艺术评鉴,2021,(20):78-80.

[4]房亚雯.浅谈交响音画《在中亚西亚草原上》色彩性和声的运用[J].黄河之声,2016,(07):6-7.

[5]林戈尔.关于配器法的文学表达[J].音乐探索,2017,(02):3-22.