纪录片的嘉宾选择与观点呈现—— 以《梁启超》为例论文

2024-07-13 11:59:01 来源: 作者:xieshijia

摘要:纪录片一般基于真实的事件、人物、自然环境或科学理论等内容进行创作,旨在通 过合理的艺术加工展现事物的本来面貌。为了体现影片的叙事客观性与视角多样性,邀请嘉宾 在影片中发表观点是各类纪录片最为常见的创作手段之一。为纪念梁启超诞辰150周年,广东江 门市委宣传部与中央电视台、中国教育电视台联合推出了五集电视纪录片《梁启超》,片中邀 请多位专家学者作为嘉宾参与影片的访谈和纪实拍摄。文章以该片作为案例,研究访谈嘉宾在 纪录片叙事中所起到的重要作用,并进一步探讨纪录片嘉宾的遴选原则以及嘉宾观点在影片中 的呈现方式。

摘要:纪录片一般基于真实的事件、人物、自然环境或科学理论等内容进行创作,旨在通过合理的艺术加工展现事物的本来面貌。为了体现影片的叙事客观性与视角多样性,邀请嘉宾在影片中发表观点是各类纪录片最为常见的创作手段之一。为纪念梁启超诞辰150周年,广东江门市委宣传部与中央电视台、中国教育电视台联合推出了五集电视纪录片《梁启超》,片中邀请多位专家学者作为嘉宾参与影片的访谈和纪实拍摄。文章以该片作为案例,研究访谈嘉宾在纪录片叙事中所起到的重要作用,并进一步探讨纪录片嘉宾的遴选原则以及嘉宾观点在影片中的呈现方式。

关键词:纪录片;嘉宾;叙事;直接表达;间接表达

一、嘉宾访谈是推进纪录片叙事的重要手段

纪录片(Documentary Film)又被称作“非虚构影片”“纪实影片”或“真实电影”,是生活中最为常见的影片类型之一。它们通常取材于现实,主题多种多样、内容包罗万象,分类标准也是五花八门,但大体可以划分为“社会人文”与“自然科技”两大类[1]。从影片内容上来看,《梁启超》是一部典型的社会人文类纪录片,影片以历史人物传记为核心,旨在讲述梁启超的人生经历和家庭故事,同时介绍其在思想、政治、文化、舆论、教育等方面对中国社会现代化变革所产生的广泛影响。

在影片的筹备阶段,主创团队面临的首要问题是如何确立该片的叙事模式。梁启超先生于1929年离世至今已逾百年,受限于历史客观条件,人物的照片、画像等图像资料较为匮乏,音频、视频资料则完全缺失,仅有其生前所发表的大量文章、著述和演讲等文字稿作为影片创作的史料素材。因此,该片创作的首要任务是以文献档案为基础,讲述梁启超跌宕起伏的人生之路。此外,考虑到梁启超作为著名的改革家、舆论家和教育家,影片在讲述梁启超个人经历的同时,还需补充介绍人物所处的时代背景、社会关系、阶级矛盾和舆论思潮等信息,使观众能够更加深入、全面地了解人物所处的大环境。

从影片的叙事模式上来讲,传统文献传记类纪录片最常采用的是“格里尔逊模式”——这一模式以英国纪录电影制作人和理论家约翰·格里尔逊(John Grierson)命名,是最为经典的纪录片叙事模式之一——即以解说词作为主要的叙事工具,通过大量的旁白来传递影片的关键信息、推进故事发展、控制叙事节奏,并在适当的时候提供必要的评论和解释,因此也被通俗地称为“画面+解说”。从纪录片诞生至今,“格里尔逊模式”得到了极为广泛的使用,在各类型纪录片中屡见不鲜,尤其以政论、历史、文献和传记类影片为代表。其明显的优势在于通过解说词清晰的结构、明白的语言,快速有效地组织和传递大量的信息,同时表明影片创作者的观点与立场。因此对于《梁启超》来说,采用“格里尔逊模式”作为基本叙事手法是合适且高效的,通过解说交代人物资料、铺垫背景信息、连结上下段落,可以提纲挈领地搭建起影片的基本叙事框架。

然而,“格里尔逊模式”的缺点同样突出。正如《纪录片概论》一书中对其评价:“一般认为,在纪录片中使用旁白等于是‘上帝’的声音,观众会不由自主地倾听并相信……在格里尔逊式的结论性纪录片泛滥成灾之后,人们开始对‘上帝的声音’,也就是旁白起了反感。”[2]究其原因,是因为单一的旁白仅从解说者的角度来讲述故事,缺乏不同观点的碰撞和辩论,忽视了其他可能的视角和解释,从而常使影片内容显得较为主观或具有明显的倾向性;同时从观影体验上来讲,“格里尔逊模式”通常充满了说教意味,使纪录片看起来像是一堂泛泛而谈的文化历史课,而不是一个个活灵活现、引人入胜的故事,这会易引起观众的反感和审美疲劳。

为了规避上述缺点,《梁启超》的主创团队决定在片中引入多位嘉宾的访谈和纪实段落,使影片可以从第三人称的角度去推进叙事、表达观点。这样的处理方式可以带来以下诸多好处:

首先,某些受访嘉宾本身与主题人物有着血缘或伦理上的关系,当这些嘉宾讲述亲身经历的故事细节和回忆时,可以为观众提供一种身临其境的感觉,让片中的历史人物不再只是冰冷的史书记载或缥缈无据的坊间传闻,而是有血有肉的鲜活个体。这类访谈如同一架沟通历史人物与现实观众的桥梁,可以极大地增强观众的代入感和沉浸感,激发观众的同理心,强化作品的感染力。

其次,运用嘉宾访谈可以向观众呈现多元的视角。俗话说“一千个读者眼中有一千个哈姆雷特”,即使针对同一个历史人物或事件,来自不同领域、持不同立场的嘉宾可能产生不同的理解。这种“多声部”的表达有助于呈现更为全面、复杂的历史图景,帮助观众理解事物的多面性和复杂性,避免陷入“预设结论”的嫌疑之中。

再次,嘉宾访谈作为一种专业解读的手段,可以为观众提供权威性的历史观点。历史学家、文学评论家和职业作家等嘉宾凭借其学科专长,能够从学术角度对人物的行为、决策以及历史事件进行深入解读,使得叙事更加深刻和客观。这种专业性的解读可以为影片提供理论支撑,有助于观众跳脱出故事情节层面的束缚而在理论层面上深入思考,从而更好地理解人物在当时社会、政治和文化环境中的作用。

最终,纪录片《梁启超》采用了以解说词构建叙事框架、交代背景并制造悬念、抛出问题,随后利用嘉宾访谈回答问题、推进叙事的“混合模式”。嘉宾访谈与解说旁白相互融合补充,使影片最终达到叙事视角与叙事节奏的平衡。

二、选择嘉宾的原则性条件:“身份多元”与“内容权威”

作为影片叙事的重要客体,优秀的嘉宾访谈可以确保叙事的深刻度和表达的流畅性。在选择受访嘉宾时,“身份多元”与“内容权威”是主创团队最为重视且始终遵循的原则性条件。

首先,确保嘉宾的“身份多元”原则,意味着影片需要采访多位要来自不同背景、具有不同的身份、职业、性别和年龄的嘉宾,这样能够确保嘉宾们的关注点和观察点都有所差别,以相互独立的观点、从各自的角度出发讲述人物故事,体现同一事实在不同群体中的看法和理解。

而“内容权威”原则,意味着嘉宾们在影片中所提供的信息或发表的观点必须是可信、可靠的,这通常需要是嘉宾们的亲身经历或亲自研究、发现和考证的一手消息,以杜绝道听途说的野史传闻或拾人牙慧的个人偏见。需要强调的是,“内容权威”并不意味着对不同声音的压制,相反,纪录片应当允许嘉宾发表不同的观点,并鼓励观点的多样性和辩证性——这正是前述的“身份多元”原则所追求的效果——但其对应的前提是所有的观点应当建立在真实的材料和客观的事实之上,只有这样才能确保叙述的可信度,避免对观众产生误导。所以在筹备阶段,创作团队需要对候选嘉宾的身份、背景和资历进行严格调研,以确保访谈内容的权威性;而在影片拍摄过程中,创作者一旦发现某位嘉宾所提供的信息存疑时,则需要针对同一问题向多位嘉宾进行交叉提问,以最大程度地验证信息的真实性和可靠性,避免出现事实谬误。

三、嘉宾人选的群体分类

在符合上述两项原则的前提下,创作团队可以将嘉宾人选根据身份和背景的差别划分成三类群体,并在每个群体中遴选符合纪录片要求的嘉宾。具体表现为:

1.“亲历者”或“见证者”

“亲历者”或“见证者”通常是指那些与影片主要人物有直接接触,参与人物生活或亲眼见证历史事件发生的人,如关系亲密的家庭成员、朋友、同事或其他社会关系中的重要人物。他们可以提供关于历史人物生活习惯、性格特点、感情经历等方面的第一手信息,从而为影片提供最具直观感受的访谈素材,消解历史人物及事件的距离感;尤其是源于亲身感受的回忆细节,更能令观众产生感同身受的情感共鸣。因此在纪录片中,“亲历者”或“见证者”接受采访是至关重要的。

但是,具体到影片《梁启超》的创作实践中,则出现了不可避免的遗憾:自1929年1月19日梁启超病逝,至2023年该片摄制时,时间跨度已长达94年,此时梁启超的师生、朋友、同事等主要社会关系人员均已离世;在梁启超的近亲属中,子女中最为长寿的八子梁思礼于2016年初离世,长孙女梁再冰等孙系晚辈则均出生于梁启超离世之后。因此,符合梁启超生活“亲历者”“见证者”身份的嘉宾是缺失且无法替代的,这成了该片在嘉宾选择上的一大遗憾。

2.“传承者”或“实践者”

“传承者”或“实践者”指的是与影片人物存在血缘、伦理、宗教、财富或社会组织关系等方面的传承关系,或在学术、技术、艺术、思想和理论等领域进行继承和实践的人。这些嘉宾可以从家族或团体组织的角度分享人物故事,展现人物在工作、社交等社会生活中的不同侧面。

具体到《梁启超》而言,在“亲历者”和“见证者”缺失的情况下,满足“传承者”或“实践者”身份的嘉宾就显得尤为重要。在与梁启超有血缘关系的传承者上,创作团队邀请到了梁启超的孙女梁旋。梁旋是梁启超所有孙系晚辈中年龄最小的一位,她虽从未与梁启超谋面,但在成长过程中饱受父亲梁思礼等其他家族长辈的言传身教,同样与祖父有着很深切的感情。梁旋作为嘉宾参与到影片拍摄中,可以为观众们提供来自梁氏家族的内部视角。

此外,影片还邀请到了清华大学国学院院长陈来、天津梁启超纪念馆馆长徐燕卿接受采访。20世纪20年代,梁启超曾是清华大学国学院“四大导师”之一,这一时期同样也是梁启超学术生涯的巅峰。陈来教授作为清华国学院的现任院长,讲述梁启超在清华期间严谨治学、教书育人的故事恰如其分;而位于天津市的梁启超纪念馆原为梁启超故居“饮冰室”,是梁启超从海外归国之后长期居住的住所,也是梁氏家族很多后人的出生地和成长地。目前,纪念馆仍保存着梁氏家族的许多藏品和文件资料。徐燕卿以梁启超纪念馆现任馆长、“饮冰室”管理者的身份,向观众讲述梁启超在此地居住期间的人生经历和家庭故事,符合前文所提到的“传承者”身份。

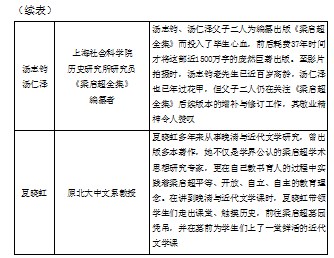

另外还有两组嘉宾,他们以实际行动传承和弘扬着梁启超的精神财富。第一组嘉宾是上海社会科学院历史研究所研究员汤志钧、汤仁泽父子,两人作为《梁启超全集》的编纂者,为搜集、整理和校注梁启超文集耗费了毕生心血;第二组是北京大学中文系教授夏晓虹。作为著名的晚清与近代文学专家,夏晓虹长期从事梁启超文学和教育思想研究,还曾跟随其当年流亡的脚步前往日本、美国等地实际走访,并出版多部相关专著;在教学工作中,夏晓虹也在积极践行梁启超的教育理念。这两组嘉宾不仅是梁启超思想的“传承者”,更是“实践者”的优秀代表。

3.“研究者”或“观察者”

“研究者”或“观察者”主要指那些对影片人物的生平经历、思想经验、作品著述等进行研究和观察的人士,包括历史学家、文学家、评论家以及其他各领域的研究人员。相较于传承者或实践者,研究者及观察者与影片人物的主观距离更远,在情感上不具有明显的倾向性,因而评论的立场更为客观。他们不仅能依据书信、档案、报刊文章等文献资料进行分析,而且还能将这些信息置于更为宏大的历史、文化和社会背景中,进一步揭示主题人物的历史意义和社会影响力,为影片带来深刻的内涵和广阔的视角。

在纪录片《梁启超》中,主创团队邀请了多位具有一流学术地位和权威公信力的专家学者参与影片的摄制,如中央文史馆馆员、北京大学中文系原系主任陈平原,著名文化学者、《梁启超传》作者解玺璋,中华书局副总编辑俞国林等。上述专家学者们长期从事近现代史学、文学和社会学研究,对于梁启超的生平经历以及其对中国近代政治、文化运动的影响都有着极为深入的理解,是“研究者”群体的优秀代表。

此外,艺术家吉承也作为嘉宾参与了影片的拍摄。吉承是一名职业艺术策展人,负责“梁启超诞辰150周年纪念展”的策展、布展工作,他的职责是通过展览现场的美术设计与视觉传达效果,为参观者讲述梁启超的生平经历和家族故事。与前述的专家学者们相比,作为艺术家的吉承更多是从跨文化传播的角度来解读梁启超,因而更加符合“观察者”的身份。

四、嘉宾观点的呈现方式:“直接表达”与“间接表达”

在纪录片创作中,为了丰富影片的叙事角度、增加叙事深度,需要将嘉宾各自的观点以多视角、多层次、多维度的方式呈现出来。为达到这一目的,创作团队在影片《梁启超》中融合了“直接表达”与“间接表达”两种方式来呈现受访嘉宾的观点。

1.直接表达的运用与创新

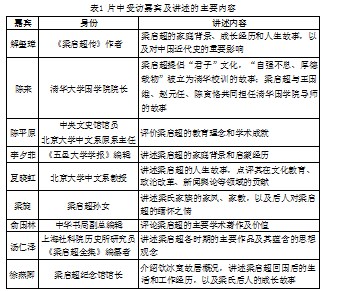

“直接表达”即口头采访,这是呈现嘉宾观点最为清晰明朗、直观有效的形式。在本片中,每一位参与拍摄的嘉宾都直面镜头接受采访,讲述梁启超的生平经历、人际关系、社会影响和历史地位等话题,并直抒胸臆地发表自己对梁启超的个人看法与主观评价(见表1)。

但是,在影片中频繁出现大段的嘉宾采访会使成片的节奏冗长而琐碎,画面单一且枯燥。为了丰富影片的视听效果,创作团队依靠演员的古装搬演,拍摄了内容丰富的“情景再现”段落,还原嘉宾所讲述的历史场景及人物,并在后期制作时将“情景再现”画面、历史照片与视频资料、动画包装等素材与嘉宾的采访同期声相结合,一定程度上规避了大量采访所造成的节奏冗长、内容琐碎的问题,提高了影片的观赏性。

2.间接表达的深层次挖掘

虽然“直接采访”是重要且不可或缺的,但仅有采访素材对于影片创作来说同样也是远远不够的。相对于采访这种直抒胸臆式的表达方式,影片《梁启超》还别出心裁地通过记录嘉宾在生活中策划、发起或参与某些事件的过程,间接地向观众传递嘉宾的想法、态度或理念。

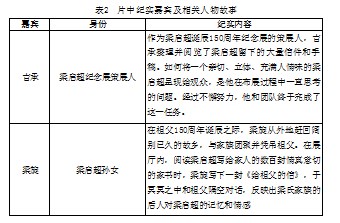

具体到该片的创作实践中,导演组在提前与受访嘉宾充分沟通、精心调研的基础上,遴选了几组具有代表性的嘉宾,通过忠实地记录他们的生活片段,反映嘉宾与梁启超在情感、理念或态度上的某些联系。最终,影片呈现了下列几个嘉宾的纪实故事:

以上几个嘉宾的纪实段落作为影片的支线剧情,与有关梁启超的主线叙事相互穿插、互相呼应,折射出影片的寓意——即使过去百年之久,梁启超思想在当代的传承与发展仍然具有十分重要的价值,这些嘉宾的行为表现本身就是对梁启超思想遗产的致敬、继承与实践。相比于采访的直接表达,这种间接的表达方式使嘉宾在更加自然和真实的环境中呈现了自己的观点和理念,不仅让影片的生活气息更加浓厚、更“接地气”、更有说服力,同时也更多地强化了影片在当下社会所具有的现实意义。

五、总结

作为最常见的大众传播媒介之一,电视纪录片承担着传播文化知识、提升观众素养的社会责任;同时作为文艺作品,电视纪录片同样需要在艺术性、审美性和娱乐性上有所追求。一部优秀的纪录片作品应当妥善地谋求各方面的平衡,将多方面价值有机地统一结合起来。总体而言,纪录片《梁启超》在访谈嘉宾的选择上遵循“身份多元”与“内容权威”的重要原则,在影片叙事上采用“格里尔逊模式+嘉宾采访+纪实段落”各占三分一篇幅的“三位一体”结构,在嘉宾观点的呈现方式上贯彻学术性、权威性与观赏性相结合的理念,并运用多视角、多层次、多维度的叙事手段,将有关梁启超的主线叙事与嘉宾生活的支线纪实相互糅合交织——以上所有创作手法的用意都是为了打破时间与空间的约束,让观众能够将历史的宏观视角和个人的微观视角结合起来,对梁启超的人生经历及其所处时代的风云变幻有一个生动、全面和深入的了解。在纪录片行业蓬勃发展的当下,希望该片的叙事风格和结构方式能够为行业提供新的研究案例和思考角度,促进中国纪录片创作理论与实践的进一步发展。

参考文献:

[1]朱景和.纪录片创作(第四版)[M].北京:中国人民大学出版社,2019:6.

[2]聂欣如.纪录片概论(第二版)[M].上海:复旦大学出版社,2021:139-140.