村振兴背景下小学户外公共空间环境提升设计—以北京密云冯家峪镇中心小学为例论文

2024-06-15 12:00:32 来源: 作者:xujingjing

摘要:随着乡村振兴战略的实施,小学作为农村教育的重要组成部分,也应该注重其环境的提升。文章以北京密云冯家峪镇中心小学为例,探讨了如何通过设计提升小学户外公共空间的环境。首先,通过对该校现有环境的分析,提出了环境存在的问题和设计目标。其次,以学生为中心,提出了设计的原则和策略,包括环境的多功能性、场地的多样性、绿化的重要性等。最后,结合实际情况,提出了具体的设计方案,包括校园入口的设计、主广场的设计、操场和运动设施的设计等。通过文章的研究,可以为乡村小学的户外公共空间提升设计提供一些启示。

摘要:随着乡村振兴战略的实施,小学作为农村教育的重要组成部分,也应该注重其环境的提升。文章以北京密云冯家峪镇中心小学为例,探讨了如何通过设计提升小学户外公共空间的环境。首先,通过对该校现有环境的分析,提出了环境存在的问题和设计目标。其次,以学生为中心,提出了设计的原则和策略,包括环境的多功能性、场地的多样性、绿化的重要性等。最后,结合实际情况,提出了具体的设计方案,包括校园入口的设计、主广场的设计、操场和运动设施的设计等。通过文章的研究,可以为乡村小学的户外公共空间提升设计提供一些启示。

关键词:乡村振兴;公共空间;可持续发展;改造更新

高度重视农村义务教育,办好乡村小规模学校是实现乡村振兴战略的重要手段。战略教育方面提出要“高度重视农村义务教育”[1]。近年来国家密集出台多项关于乡村义务教育的政策,指出要“将教育作为扶志扶智的重要手段,着力实施教育脱贫攻坚行动”[2]。其中特别强调“乡村小规模学校(指不足100人的村小学和教学点),是农村义务教育的重要组成部分,是我国教育的短板,迫切需要进一步加强”[3]。因为“人才短缺是实现乡村振兴的难点,提高农民素质和科学文化水平是关键”[4]。对小学环境的环境提升正体现了对人们教育环境的多样化需求的重要性。

北京市密云区冯家峪镇中心小学地处密云区西北部,是一所农村小规模寄宿制学校,学校以“唯实”为座右铭,促进学生发展全面,培养道德高尚的国之栋梁。本研究充分研究校园自身特点,创建山谷文化品牌的办学理念,结合自然、绿色的设计元素,秉承绿色环保、可持续发展的设计理念,对小学校园公共空间进行整体提升。通过弥补现有校园环境中存在的整体规划不清晰、空间划分不明确、公共设施陈旧、文化特色不鲜明等问题,对校园进行空间环境改造更新,强调功能提升,激活校园活力以及保护校园文化脉络。

本课题使用案例分析、文献研究、实地调研等方法,参考国内外理论现状及优秀案例展开对校园环境提升策略的探究,以此达到服务北京,服务区域的目标,实现校园环境提升研究的理论与实践价值。对于乡村小学校园在环境提升模式中,我们采用微空间环境更新的方式,注重细节设计和文化再现,以达到更高层次的提升效果。通过对大学校园内部景观要素进行重新整合与重塑,使之成为具有特色且能适应学生生活方式变化的场所空间。提供切实可行的方案,以激活公共空间、更新维护校园环境、保护校园历史文脉等多个方面为目标。目前国内关于大学校园环境更新策略研究较少,且多集中于物质层面或制度层面的探讨。在综合国内外环境更新理论和前人相关案例实践的基础上,此项研究成果将力求深入探讨当前校园环境创新对策,以进一步提升规划设计标准、进一步拓展建筑设计创新领域,以弥补当前校园规划与建设过程中的“短板”,并以此充实当前高校对现有校园环境创新研究中的理论研究成果与解决方案。

一、研究背景

1.乡村振兴

推进农村复兴战略,是习近平总书记在党的十九大报告中所明确提出的发展策略,农村是具备自然、社会、经济特点的区域综合体,具有生产、生活、生态、人文等诸多功能,与城乡发展互促互进、共生并存,共同组成了人们活动的主要空间。农村兴则国家兴,农村衰则国家衰。战略教育方面提出要“高度重视农村义务教育。办好乡村小规模学校却是培养和留住高素质农村人才的有效手段。乡村小规模学校学生中大部分为留守儿童、贫困或单亲儿童,被称为“中国教育的底部”。

在此背景下,本课题对冯家峪镇中心小学公共空间做出针对性的环境提升改造设计方案。以北京密云冯家峪镇中心小学为例,探讨如何通过设计提升小学户外公共空间的环境。

2.“微更新”

环境更新可分为三个层次,各有侧重点,分别为:一是以综合改造为目标,强调历史脉络的梳理及延续;二是多元改造主体,强调社会力量参与;三是以修缮提升为主要的改造方式。“全面改造”“综合整治”与“微改造”均作为城市更新的手段存在,但主导主体及改造模式均有所差异。“全面改造”以政府为主导、注重宏观战略及整体结构,改造过程均按计划逐步落实;“综合整治”同样以政府为主导,着重点在通过立面及环境美化升级的方式达到改变物质空间景观、形成示范作用的目的;“微改造”由社会主体做主导、政府作引导,更侧重于对人居环境的改善、文化遗产的保护与继承、产业结构调整与创新。“微改造”以保留原始脉络为主,允许必要新建等方式,在社会多元参与下实现人居环境、经济、产业、文化等综合协调的目的,具有示范带动作用明显,模式容易推广的优势。

考虑到北京市冯家峪小学的实际情况和更新的主要目的,本次环境提升模式就采用了“微更新”的方式。

3.绿色校园

绿色校园是在具有环境教育功能、与自然环境和谐共生、为师生提供健康适用、高效教学生活环境的同时,最大限度地节约资源,减少环境保护和污染的校园。绿色校园是学校建设发展到一定阶段的产物,也是现代社会经济可持续发展的必然需要。绿色校园更加注重健康、舒适的室内外环境,并与周围自然环境实现和谐共生,这需要建筑设计与自然气候环境相适应,以达到最佳效果。本文也将强调绿色校园的设计理念,以保证与自然环境的和谐共生。

二、项目概况

1.项目位置

北京市密云区冯家峪镇中心小学地处密云区西北部,是一所农村寄宿制小学。学校以“给学生一个把握幸福的能力”为办学理念,以“引领、创新、坚守、服务、雅美、幸福”六大关键词创建“映山红党建”品牌,注重学生的习惯培养,从孩子健康成长着眼,从学生一点一滴着手,不断指导他们学习知识学有特长,使他们获得今后学习生活的能力。全体师生以“唯实”(诚实为人踏实做事扎实求学)为座右铭暨(校训、教风、学风,促进学生发展全面,培养道德高尚的国之栋梁。

2.现存问题

(1)教学楼建筑外立面

墙体装饰老化,墙面瓷砖有脱落,存在安全隐患。缺少针对学生的设计,门口的区域的设计风格与楼体不统一。

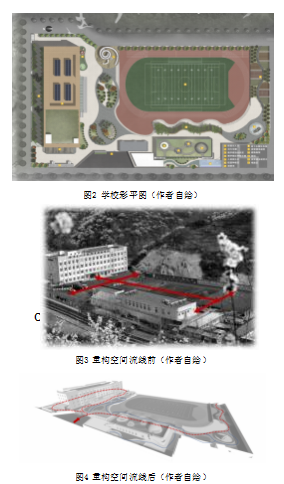

(2)校园环境

校园内虽有小面积绿化但未成体系缺乏有效的规划和管理,未形成有效绿地。建筑屋顶利用不充分,还有开发利用的空间。校园内现有人流动线单一,空置区域较多且该区域未得到合理利用。校园整体规划缺乏层次感和趣味性,不能激发孩子对户外的探索欲。

3.小学生行为特征

小学生的思维是以具体形象思维为主,以直观行动为基础,对事物有较强的观察力,能从行动中学习,但由于其经验和知识积累不足,抽象思维能力不强。

本研究探讨的幼儿行为特征,以学龄初期幼儿为研究对象,具有一般性,典型性和实质性。这一阶段的儿童心理上具有好奇心和求知欲,他们有自己的思想、情感和愿望。对新奇物品的好奇心比较大,愿意动手操作,爱做实验、画画、唱歌、跳舞等;在学习中,特别是在课堂上,比较注意听讲。他们对老师的提问往往能够积极回答,具有初步的理性思维,但缺乏独立性、创造性。同时也具有良好的心理品质和行为习惯,对老师和家长有一定的依赖性;人际交往上,喜欢与人交往,能友好地与人相处,也能与别人分享自己的快乐和烦恼等。同时小学生由于年龄小,社会经验不足,其行为易受情感、意志等因素的影响。

三、更新改造策略

1.重构合理功能空间

(1)增设功能空间

结合在地人群的使用需求与特点,充分关注校园文化和本土材料的利用有利于校园内部形成一个有特色的环境。将原有混乱、不合理、缺少的功能空间进行重新布置和增设,设置种植区、堆肥区和水循环系统培养学生的观察力和环保意识。设计上因地制宜,科学布局,其中种植区位于校园一个角落,是由一排排树木围合,中间用道路分隔开来,形成以班级为单位的种植区,种植着各种蔬菜、水果、花卉等植物,让绿色空间遍布校园,同时也为食堂提供了新鲜食材;堆肥区则是利用校园内原有的土壤种植农作物,实现废物利用;水循环系统是利用雨水收集系统将雨水引入校园内的蓄水池后进行循环利用。在西侧的建筑楼顶设置屋顶花园,其中包含温室花园、开放花园和看台,各种功能属性的屋顶花园既满足了不同的需求,又是一个连绵、流动的整体,且有利于高温天气帮助建筑减温。并设置儿童娱乐区供学生们休息时间的活动需求。

种植农作物,实现废物利用;水循环系统是利用雨水收集系统将雨水引入校园内的蓄水池后进行循环利用。在西侧的建筑楼顶设置屋顶花园,其中包含温室花园、开放花园和看台,各种功能属性的屋顶花园既满足了不同的需求,又是一个连绵、流动的整体,且有利于高温天气帮助建筑减温。并设置儿童娱乐区供学生们休息时间的活动需求。

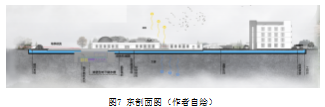

2.更新校园空间环境

在空间的设计中,充分利用建筑的空间和界面,将整体的校园环境进行提升,统一校园的装修风格,增加绿化面积,设置水景观,让校园环境充满活力和生机,并用自然、明快的装饰风格代替以往沉闷、破旧、生硬的校园环境,使校园内部空间更加灵动。在教学楼的建筑外立面设计中整体采用原木色墙体为主配以大小各异的灰黑色金属边框窗户,简单但充满着自然的味道又不失活力和现代感,整体呈现清新、大气的效果。地面则采用肌理丰富的米色和灰色碎拼石材,体现自然的主题,为孩子们营造欢乐、轻松的户外活动氛围。

3.多种文化视角介入

(1)生态保护意识

乡村的可贵就在于其区别于城市的自然资源和优美景色,而乡村学校普遍存在当地的村民和儿童卫生素质不高、环保意识薄弱的现象,不利于儿童形成良好的卫生习惯。因此在改造设计中增加了雨水收集系统,系统利用地面的渗透性铺装进行收集,在地下形成一条地下水渠进行水循环工作,在学校的最西侧设置玻璃栈道,让学生们可以看到水循环的过程,营造了丰富多样的空间;而在教学楼建筑楼顶上根据太阳高度和方向设置光伏板,使学校得到太阳能光伏供电,丰富学生了解自然科学的途径,潜移默化地培养学生的环保意识。

(2)校园文化融入

学生对校园环境的归属感中有一部分就是源自对场地文化的认同感,只有认同了场地的文化才能真正地对学校产生归属感和自豪感。冯家峪镇中心小学办学以来形成了特色的校园文化,将“创建幸福山谷文化品牌,让山谷中的学校成为:师生共赏的花园,共长的乐园,共享幸福的家园,共创未来的田园”作为办学理念,并根据此理念设置多种特色文化活动,如:种植花草、饲养小动物等。因此在方案的设计中特别在学校内设置种植园区和植物景观廊架,利用植物的不同形态与生长习性,结合校园内现有树木的特点,并配合利用展示牌、展柜等手段向学生讲述自然知识,使学生对自然充满向往和憧憬,同时也有利于提高学校的品牌效应。方案的设计注重与周围环境的融合,为学校开辟了一片绿色的天地。通过对老建筑的改造使其成为学校中一处新的学习场所和新的教育场所。使学生在平时的学习和生活中能直接地感受到学校的特色文化。

四、细节设计

1.太阳能光伏板

在教学楼顶安装光伏板,可以阻挡阳光直接照射屋顶隔离温度,减少室外热量通过屋顶传递到室内,降低屋顶的老化程度。最重要的功能就是发电,它一种不产生污染的清洁能源,可以减少火力发电量,减少煤炭消耗,减少二氧化碳、二氧化硫和粉尘排放起到很好的环保作用。

2.雨水收集系统

学校长期以来即为集中供水大户,又为占用水资源的大户,以雨水建设自然和谐学校具有多样性特征。利用雨水资源构建生态和谐校园具多样性特质,可视为雨水收集系统可发挥正面效益之应用途径。建设适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等具有良好弹性的生态水循环系统,最大程度地实现雨水对该区域的蓄积、渗透和净化,有利于利用雨水资源和保护生态环境,也可称为“水弹性校园”。由于校园占地面积大,雨水收集系统规划的可行性大大提高,该措施应用得当,既可节约用水,又可进一步起到培育环境资源的作用。将雨水回收处理之后,最大程度上实现雨水对该地区的蓄积,渗透与净化,有利于雨水资源利用与生态环境保护。由于校园占地面积大,雨水收集系统规划的可行性大大提高,该措施应用得当,既可节约用水,又可进一步起到培育环境资源的作用。

五、结语

在校园环境更新中,本次改造模式有力的响应了环境提升的要求,以小步快走的改进思路,有效地维护了校园环境的安全和文化传承,为乡村校园环境更新提供了有效可行的指导方向。经过本课题的研究,拓宽了校园环境提升策略研究的视角,为推动更美好的校园环境提供更多有效可行的思考,也为社会可持续发展提供参考依据,希冀能为校园环境问题的更新提供有效的参考。

参考文献:

[1]习近平.决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利(十九大报告)[R].北京:全国人民代表大会,2017.

[2]中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见[Z].2018.

[3]国务院.关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见[Z].2018.

[4]中国社会科学院农村发展研究所.中国农村发展报告2018[M].中国社会科学出版社,2018.