融合专业知识,突出实践取向论文

2024-05-29 15:23:57 来源: 作者:liangnanxi

摘要:中职语文课程标准要求教师在教学中融合专业课知识,突出教学内容的实践取向,助力学生职业素养提升。中职语文教师可将语文课文与学生的专业知识相融合,依托课文内容,为学生虚设职场问题情境,积极探索出一条适合职业学生的教学路径。所以,教师要搭建教学支架,积极引导学生进行范式和变式练习,助力其能力迁移与提升;为学生搭建课堂实训平台,明确实训活动组织流程和评分规则,验收学习成果并促使学生关注自我成长。

摘要:中职语文课程标准要求教师在教学中融合专业课知识,突出教学内容的实践取向,助力学生职业素养提升。中职语文教师可将语文课文与学生的专业知识相融合,依托课文内容,为学生虚设职场问题情境,积极探索出一条适合职业学生的教学路径。所以,教师要搭建教学支架,积极引导学生进行范式和变式练习,助力其能力迁移与提升;为学生搭建课堂实训平台,明确实训活动组织流程和评分规则,验收学习成果并促使学生关注自我成长。

关键词:学科融合;中职语文;教学路径;教学情境设置

中职语文教育肩负着为国家培养德智体美劳全面发展的高素质人才的重任,中职一线语文教师应积极探索出一条适合学生的教学路径。2020年修订的《中等职业学校语文课程标准》明确提出中职语文教学要“体现职业教育特色”,既要“注重教学内容与社会生活、职业生活的联系,利用或设置职场情境,突出实践取向”,又要“注重与专业课程相互配合,形成协同育人合力”。[1]但在实际教学中,中职语文教师过度参照普高教学模式的现象却依然大量存在。虽然现今已经有一些职业院校的语文教师正在从学科融合的角度进行教学实践探索,并提出了“跨学科培育模式”,建议将语文与专业课程相融。[2]但是,现有成果以理论构想居多,路径探索偏少。如果中职一线教师能够在课堂教学中,巧设契合课文内容和学生专业课程的问题情境,积极为学生搭建适宜的教学支架和课堂实训平台,并引导学生进行范式和变式练习,就能够助力学生语文和职业素养的双重提升,逐渐形成一种适合学生、适应学情的职校语文教学路径[3]。

一、融合专业课程,设置问题情境

中职语文教师可在课堂教学中,依托语文课文为学生设置问题情境,引导学生在深入探究文本内涵的同时,将专业课程知识技能转化为解决虚拟职场情境难题的实用工具。《中职语文课程标准》明确规定:“中职语文课程是学习正确理解和运用祖国语言文字的综合性、实践性课程”。[4]“综合性”意味着中职语文课应跟学生的专业理论课程相融合,“以任务为驱动,引导学生全方位开展积极的言语实践,提升语文综合素养”;“实践性”意味着中职语文课应与专业技能课相衔接,提高学生“解决实际问题的能力”。[5]笔者依据自己的教学经验,认为中职语文教师,可依托所授课文为学生设置职场问题情境,引导学生将自己的专业理论知识转化为解决实际问题的有力工具。下面,笔者以城市轨道交通运营专业(以下简称“城轨”专业)所学的课文《列车上的偶然相遇》为例进行详细解说,本课可设置如下职场问题情境:

假如你是W市城市轨道交通的乘务员,博西先生第一次到W市乘坐轻轨。因为感觉车厢拥挤闷热,博西先生拿出自己旅行包里的牛奶,准备打开饮用。但W市的轨道交通运营条例及相应的客运组织与服务管理办法禁止乘客在车厢内饮食。看到博西先生的举动,你会怎么跟他进行沟通?

示例中的课文出自《语文(职业模块)财经、商贸及服务类》第三单元“职业与理想”主题的第一篇课文。这篇课文的叙事情景和“城轨”专业关系密切。在课文中,“我”的父亲因为迫于经济压力,在火车上勤工俭学,当服务员。在深夜值班时,忠于职守的“父亲”因为自己服务规范到位且“执着、认真”,得到了博西先生的资助,顺利完成学业,最终“成为一个有学问、受人尊敬的人”。文中“我”父亲的工作与“城轨”专业学生的未来职业有极高的相似性,保证了设置职场问题情境的可能性和合理性。另外,在现实生活中,也确有乘客在车厢内随意饮食,且有与前来劝阻的乘务员发生冲突,甚至冲上新闻热搜的案例。所以,为学习本文的“城轨”专业学生设置此类职场问题情境,有助于他们将语文知识与专业理论知识技能相融合。

二、提供应用范式,助力专业成长

中职语文教师为进入职场问题情境中的学生提供必要的应用范式,可为学生搭建成长阶梯、助力专业成长。苏联著名心理学家维果斯基认为学生现有的水平与他在教师或者同伴帮助下达到的水平之间存在差异,这种差异就是“最近发展区”。[6]因此,建构主义者在维果斯基最近发展区理论的基础上,提出了“支架式教学”模式,认为教师是教学的引导者,意在帮助学生内化所学,最终撤出“支架”,让学生自主学习;教学支架包括教师的示范等。[7]所以,中职语文教师在组织学生对职场问题情境进行应变练习时,应提供必要的范例并组织学生进行范式学习。具体来说,可分为回顾课文要点、思路点拨、示例展示和练习等几个步骤。

下面,以学前教育专业所学课文《哦,香雪》的职场问题情境为例对范式教学进行说明:

问题情境:假如,香雪不是在中学,而是在幼儿园时就因为没有塑料铅笔盒,而跟同学们产生了不愉快,而你恰好是她所在班级的幼儿园老师。你会在香雪苦恼时跟她说些什么话?

提示:可运用艾利斯的理性情绪理论(ABC理论)和幼儿教师口语技巧。

第一步,回顾要点。

要探究课堂中的职场问题情境,首先要对课文的要点进行回顾总结。在《哦,香雪》中,塑料铅笔盒是贯穿小说的关键意象。它一出现就“让香雪的心再也不能平静”,甚至还让她不惜冒险跳上火车用四十个鸡蛋来换它,并一个人走了三十里夜路。在香雪看来,塑料铅笔盒就是个“宝盒子”,“谁用上它,就能一切顺心如意,就能上大学、坐火车到处跑……就再也不会叫人瞧不起”。铅笔盒还让她“明白”了“台儿沟是多么贫穷”,而贫穷“是不光彩的”;因为“贫穷”,她的同学们“才敢一遍又一遍地盘问她”。所以,小说中的铅笔盒意象汇集了人物矛盾和主题思想,同时它还是香雪内心需求的象征物。对铅笔盒意象内涵的探究应该是课文的重点,也是难点所在。为了能够有效应对职场情境中的问题,教师有必要带领学生重新回顾小说的情节,归纳要点信息,为后面教学环节做足铺垫。

第二步,思路点拨。

教师要根据职场问题情境的难易程度和学生的专业课程,进行适度提示和分析,点拨学生的思路。如上示例中的职场问题情境已经明确要求学前教育专业学生,结合心理学知识进行思考,而心理学的知识非常繁多,各成一派,向来被该专业学生认为是块“硬骨头”,学生也很难体会到学以致用的快乐。针对这种情况,笔者在教学时精选出艾利斯的ABC理论,帮助学生对课文中的人物心理进行分析。艾利斯认为,人的情绪失常结果(C),不是直接

由诱发事件(A)引起的,而是由人物不正确的信念(B)引起的。[8]具体到小说中,就是香雪认为,只要努力得到塑料铅笔盒并把它拿给同学们看(A行为),就能不再“叫人瞧不起”、不再被同学们“再三盘问”(C结果)。但其实,这两者之间并没有必然的因果关系。香雪之所以将两者赋予因果关系,就在于她出现了认知观念的偏差:没有塑料铅笔盒意味着贫穷,而贫穷“是不光彩的”(B信念)。因此,观念纠偏和心理疏导是解决此类职场情境问题的关键。

第三步,范例展示与练习。

教师对学生进行了思维点拨后,应该就职场问题情境的解决方案进行范例的展示,组织学生练习。下面,是笔者在教学过程中就上述例子中的职场问题情境为学生提供的课堂展示范例(文字)。

(教师微笑着走进)香雪,你怎么了?(蹲下)怎么掉了这么多“金豆豆”啊?(擦去香雪的眼泪)跟老师说说,发生什么事了?(微笑着凝视,身体略微前倾,作聆听状)哦,原来是有其他小朋友笑话你没有塑料铅笔盒呀!(微笑,收拢面部肌肉作恍然大悟状)可是(变换面部肌肉作疑问状),你不是有一个小木盒吗?(嘴巴微张略停,逐渐转为惊叹状并加重羡慕语气)听说你以前可宝贝它了,那还是你的爸爸专门给你做的,想买都买不到呢!(收束面部肌肉作正视状,语气逐渐加重)香雪,我们的铅笔盒,是用来装文具的,只要是自己喜欢,你的铅笔盒就是最漂亮的!(微笑着点头)真聪明,我们的香雪一下子就想明白了。走,我们一起把这个道理告诉给其他小朋友,好不好?(拥抱一下,牵手起身离开……)

上述例子给学生提供了幼儿教师口语的技能的应用示范。它包含了解学生情况、安抚学生情绪、疏导学生心理和纠正学生错误观念、引导学生走出困境等几个部分。范例中的口语,使用的大部分都是短句子,词语浅显易懂,可有效避免与幼儿沟通不畅等问题,符合幼儿教师口语表达的基本原则。另外,多样的非口语技巧也增加了口语的表现力。示例中的教师所使用的微笑语,能够使幼儿教师保持亲和力;蹲姿,则能够有效拉近与幼儿的心理距离,是幼儿教师常用的肢语。

三、搭建实训平台,提升职业素养

(一)设置变式练习,搭建实训平台

中职语文教师可在范式教学的基础上,组织学生开展变式练习,搭建实训平台,助力学生职业素养的提升。教师在带领学生进行了范式学习后,学生已经积累了相应经验。为了继续帮助学生提升专业素养,可以设置变式练习情境,为学生搭建难度更大的实训平台,助力学生职业成长。变式练习,是对范式练习的延伸,它要求改变原有职场情境中的问题,使其既与原有职场问题情境有一定的关联,又有不同。例如,针对学前教育专业学生学习的《哦,香雪》这篇课文,可在上文原有的职场问题情境的基础上进行延伸,变成新的职场问题情境:

假如,香雪从幼儿园回到家后,把她在幼儿园里的遭遇告诉了她的妈妈。结果她的妈妈特别生气,而且第二天就带着香雪冲到了幼儿园门口,坚持要老师严厉批评那些“盘问”过香雪的同学,并要求她们再次向香雪道歉。作为幼儿园的当事教师,你会怎么跟香雪的妈妈进行沟通?

就原有职场问题情境来说,此例中的主要事件没有变,解决职场问题情境的职业身份也没有变,学前教育专业的学生仍然可以运用诸如幼儿教师职业道德类的专业理论知识和幼儿教师口语等专业技能,来破解职业情境难题。但和原有问题情境不同的是,在新设问题情境中,幼师的沟通对象发生了变化:由幼儿(香雪)转换成了家长(香雪母亲)。学生虽然可以借用原有问题情境的经验,但必须要有自己的思考和创造才能应对此情境。

(二)公布评分标准,注重过程引导

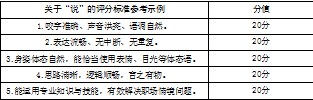

中职语文教师在组织学生进行变式训练时,应设定和公布以学生客观行为为主体的评分标准,以过程性评价引导学生“跳一跳,摘个桃”。同时,教师还应根据学生专业、课文问题情境和学生表现,设定评分表。评分标准应关注学生的行为,用评价标准引导学生在语文课堂的职场问题情境中,应用专业技能知识。以下是笔者为中职生“言语实践(即‘说’)”活动设置的评分标准示例:

教师可针对学生专业的不同,将上述五条评分标准作进一步细化,例如,针对城市轨道交通专业的学生,可把第一条改为“乘务语发音准确,音量适中,语调平和自然”;针对学前教育专业的学生,可以把第三条改为“身姿蹲姿自然,能恰当使用微笑语、目光语与幼儿交谈”;针对旅游管理专业的学生,可把第四条改为“导游词思路清晰,叙述(描述)顺畅,能把景区(景点)的看点介绍给游客”。中职语文教师将评分标准和学生的专业结合后,就可以有效引导学生关注自己的专业成长,提升职业素养。

(三)巧用组织技巧,及时评点打分

教师在引导学生进行变式职场问题情境的练习时,应根据学情发展阶段,灵活运用组织技巧,就学生的表现及时评点打分。就笔者的教学经验来看,中职学生在变式练习时的表现,可以分为四个阶段,即起步阶段—尝试阶段—进阶阶段—竞争阶段。在起步阶段,大部分学生都有明显的畏难心理,教师在这个阶段尤其要注重鼓励学生,可以使用诸如“勇敢”“勇士”一类的评价语,引导学生大胆“登台”;在尝试阶段,但仍会有一部分学生犹豫观望,教师可使用诸如“善于模仿,学习能力强”“善于汲取他人之长”等评价语,继续给学生加油打气并引导其关注登台同学的成长;在进阶阶段,大部分学生都可以通过模仿,应对变式情境中的问题,但是缺乏创造性,教师要鼓励学生大胆创新;在竞争阶段,学生会争先上台,大展现风采,教师在进行评点时可使用“既要有自己的个性,又得契合职业规范”等语句引导学生探索体验个性化的职业角色。

四、结语

中职语文课堂不仅是学习语文知识的地方,也是内化专业知识、锻炼专业技能的平台。新课标已经为中职语文教师指明了融合专业知识、突出实践取向的教学方向,中职语文教师如果能够依托课文,设置贴近学生专业的问题情境,逐步引导学生深入课文,进行范式和变式练习,并巧妙组织课堂活动,进行思维调拨,就能激发学生的学习热情,促使其语文和职业素养双提升。它既能适应中职生学情,又能凸显职业特色,是一条值得语文教育工作者重视和继续开拓的有效教学路径。

参考文献:

[1][4]中华人民共和国教育部.中等职业学校语文课程标准(2020年版)[S].北京:高等教育出版社,2020:I-V,1.

[2]戴智敏,沈兆钧.中职语文核心素养跨学科培育模式的研究与实践[J].中国职业技术教育,2019(14).

[3]余祖良.“中职适学语文”教学模式实践探索[J].中国职业技术教育,2019(14).

[5][6]高等教育出版社教材发展研究所组编.教师教学用书(2023年版)[M].北京:高等教育出版社,2023:Ⅱ.

[6]维果斯基.维果斯基教育论著选.[M].余震球,译.北京:人民教育出版社,2004:249.

[7]陈琦,刘儒德主编.当代教育心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2014(04):200.

[8]李巍,张丽译.(美)阿尔伯特•艾利斯.理性情绪.北京:机械工业出版社,2014:51-53.