中国博物馆学研究演化路径与发展趋势的文献计量学分析论文

2024-05-25 11:39:00 来源: 作者:xieshijia

摘要:博物馆作为实现文化自信,推进群众思想教育的重要载体和渠道,在近年来愈发受到国家层面的重视。与之相对应的博物馆学研究也因此逐渐受到国内学术界的广泛关注。该研究主要利用CiteSpace的计量学软件,对国内博物馆学872条文献数据进行可视化分析,得出以下结论:(1)近20年,国内关于博物馆学的研究关注度呈波动上升态势,学科建设成果初具规模;(2)尤其在后疫情时代的背景下,博物馆的社会功能进一步强化,与国家现代化建设产生紧密联系,中国化特色的博物馆发展道路正在加速形成。

摘要:博物馆作为实现文化自信,推进群众思想教育的重要载体和渠道,在近年来愈发受到国家层面的重视。与之相对应的博物馆学研究也因此逐渐受到国内学术界的广泛关注。该研究主要利用CiteSpace的计量学软件,对国内博物馆学872条文献数据进行可视化分析,得出以下结论:(1)近20年,国内关于博物馆学的研究关注度呈波动上升态势,学科建设成果初具规模;(2)尤其在后疫情时代的背景下,博物馆的社会功能进一步强化,与国家现代化建设产生紧密联系,中国化特色的博物馆发展道路正在加速形成。

关键词:博物馆学;可视化;CiteSpace

通过学习党的二十大报告,我们更加深刻的了解到,当前,我国正处于大力推进世界文化强国的关键时期,当下的世界文化氛围情景,向我国的文化发展事业,提出了坚守文化立场,用更加可以被世界理解的方式传播优秀中华文化等一系列要求。博物馆是承载人类文明的方舟,是为人民提供文化滋养、为国家传达声音与主张的重要场所。在以中国式现代化大力推动中华民族伟大复兴的新征程上,我国博物馆面临更大的发展机会和更重要的社会责任,国内博物馆学也因此进入高质量发展阶段。同时,随着大数据的崛起,硬件设备的更新换代以及数据可视化分析软件的广泛应用,博物馆学的研究方法也随之发生了较为深刻的变化。但在国内,数据可视化分析软件在博物馆学研究中的应用案例依旧较少。故,本文引用了来自CNKI数据库中的872篇博物馆学相关文献作为原始数据,主要利用CiteSpace数据可视化分析软件对该领域近年来的发展路径、研究热点等进行了较为系统直观的分析,并提出了对未来博物馆学的研究趋势与走向的展望,希冀借此能为国内其他博物馆学领域研究者提供一定借鉴与参考。

一、研究基础

1.研究工具

CiteSpace是由美国华人学者陈超美于2004年开发的一款文献综述类可视化计量分析软件,因其丰富直观的可视化效果,在学术研究领域得到广泛应用[1]。通过数据可视化来揭示研究领域中的研究热点和关键路径,并将这些结果输出为图表或矩阵形式。

2.数据来源

为保证文献检索能够覆盖博物馆学领域的代表性研究成果,本文以CNKI数据库为原始数据库,将“博物馆学”设置为主题检索词,限定发表时间范围是2003年1月1日至2023年7月15日,高级检索后,得到检索结果2237条,其中学术期刊数据量为1035条,逐一核查后,筛除书评、人物传记、摘要等非学术类文章,得到有效数据872条。最后使用CNKI导出功能,获得Refworks格式文件,并以CiteSpace进行分析。

3.研究方法

本文以文献计量学学科下的基本科学原理为研究前提,程序化数据采集之后,利用科学文本挖掘软件及其构成技术,将数据文本可视化处理,依托知识图谱,将当前学科领域的宏观发展情景以可视化结果呈现。以CiteSpace 6.2.R4(64-bit)Basic软件作为研究工具,进行大数据库的构建和处理分析。笔者使用CiteSpace,先进行关键词共现和聚类分析,统计博物馆学领域内的发文量、机构合作情况与关键词等,对其热点话题、发展过程、研究趋势等信息进行分析与解读,并追踪近20年来国内博物馆学领域下的研究赓续情况。随后构建关键词中心性表格和关键词时间线图谱,加以分析处理,文字再现了国内博物馆学的研究热点主题及其时空阶段特征。

二、国内博物馆学相关文献可视化分析

如图1所示,国内博物馆学领域文献发文量的总体呈增长趋势。从部分来看,发文量年度分布大致可以分为三个时间段:2014年之前为缓慢增长期,2015—2019年为上升期,2020年—至今为平稳期。2004年该领域发文量为近20年的低谷年,2019年发文量接近130篇,是近20年该领域发文量的丰收年。2018年党的十九届三中全会的召开后陆续推出《关于进一步加强文物工作的指导意见》《关于加强文物保护利用改革的若干意见》等相关政策文件。这一系列措施的实施为博物馆学领域带来了新的增长点,2018—2019年博物馆学领域发文量相比上一年迅速增加,并于2019年出现发文量最高峰。但这股研究热潮并不持久,2020年,受疫情影响,许多实地考察研究无法正常运行,学者、学校与机构受到疫情冲击,相关领域的论文发表量紧接着出现了较大幅度的跌落。随着2021年后疫情的影响逐渐减弱,相关领域的研究逐渐回稳。

三、国内博物馆学相关研究的热点分析

1.关键词共现图分析

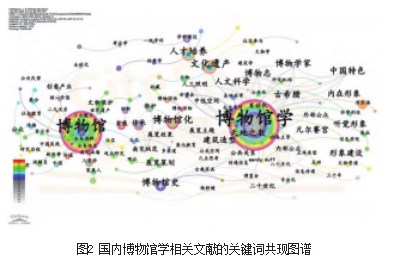

共现词分析是指对同篇文献中的共现关键词进行分析,以此判断不同文献中研究主题间的联系结构,从而得出研究对象间的疏密关系[2]。运用CiteSpace软件对国内博物馆学研究领域的关键词进行数据处理,并将收集到的有效样本数据导入软件,时间范围设置成2003—2023年,节点类型选择Keyword,生成国内博物馆相关文献的关键词共现图谱(如图2所示)。由共现图的分析结果来看,共有276个节点,313条连线,网络密度为0.0072。其中“博物馆学”和“博物馆”的关键词节点最大,说明纳入分析的相关文献中二者集中出现的次数占绝大多数。除关键词节点最大的两者之外,也出现第二批关键词较大节点和各关键词之间的辐射状连线(如“博物馆史”“博物馆化”“文化遗产”“人才培养”等),可知近年来博物馆学领域内的研究主题增加,更加趋向于探究对博物馆在当代社会职能的扩张和最大化利用的路径研究。

2.关键词聚类时间线图分析

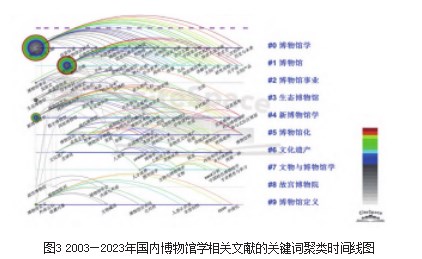

关键词聚类时间线图可以从时间跨度直接展示研究热点的变化,反映各时段研究关键词的变迁。根据2003—2023年国内博物馆学相关文献的关键词聚类时间线图(图3)所示,20年内的研究趋势大致可以分为两个阶段:第一阶段为2003—2010年,这个阶段的研究热点多是某一关键词(如“博物馆学”“生态博物馆”“新博物馆学”),对关键词本身进行重点研究分析;第二阶段为2011—2023年,该阶段的研究热点更新较为频繁但与上一阶段的大热点依然保有联系。由此可见此20年间研究的大主题依旧没有改变,研究课题也结合时代诉求也向更加多元的方向发展。

2019年以来,博物馆学科内文献的研究逐渐出现“乡村振兴”“传统建筑”“元宇宙”“社会博物馆学”等关键词,紧密结合当下信息时代的发展与国家政策导向,同时,2022年和2023年的学科研究关键词还包含“中国特色博物馆学”“中国化”“历史与未来”“两极一轴”等,都显示出我国近年来正在探索中国式特色博物馆发展道路。总而言之,博物馆学与人民日常生活的联系越来越紧密,而且正向热度更高,价值更广泛的方向演化,或许在未来将成为博物馆学领域研究的热点话题。

3.关键词中介中心性排列表分析

如表1所示,对纳入文献进行关键词中介中心性排列得出结果,中介中心性大于0.1,表明该关键词在国内博物馆学领域占有重要地位。从表1可知,为了准确突显领域内的前沿热点,选用除了主题检索词之外的高中介中心性关键词来做领域内的研究趋势分析,中介中心性排在前十位的高频关键词有“文化遗产”“人才培养”“博物馆史”“博物馆化”“人类学”“文物保护”“学科建设”“保护”“传承”“公众”。从关键词的中介中心性数值可以看出,博物馆学本身具有强大的包容性,在当前的研究内,博物馆化概念广泛应用于文化遗产、旅游开发等学科实践中。另一方面,博物馆学本身的学科建设正处于一个交叉口,得益于学科融合带来的变革,未来博物馆学人才的培养范围更趋向于交叉学科,文理融合的新形势。

四、结论与建议

本文运用CiteSpace软件,对872篇博物馆学科的期刊论文进行了可视化分析,梳理了近20年来博物馆学在我国学术界的发展历程,得出以下研究结论:

(1)近年来,博物馆学研究文献量总体呈上升趋势。从2004年开始,发文量年度分布大致可以分为三个阶段:2014年之前为缓慢波动增长期,但这一阶段发文量总体依旧偏少,最高年发文量不超过50篇,2015—2019年为迅速增长期,博物馆学研究热度上升,发文量出现明显增长,2020年—至今平稳发展,随着后疫情时代的到来,博物馆服务方式与理念发生转变,文博专业学者开始探索新的领域。

(2)我国国内对于博物馆学的研究历程久远,大致在2003-2009年处于摸索起步阶段,研究聚焦于新兴学科建设,其中包括学科分类,理论学习,开展学术活动等内容。2010-2019年是博物馆学领域的积极探索期,此时,伴随国家政策的进一步完善和支持,人才队伍壮大,社会多方与博物馆建立起文化纽带,学者开始尝试将理论应用于实践,探索博物馆在新时代下的核心价值与社会职能,时至今日,后疫情时代中,博物馆学领域的研究热点再次发生变化,研究重点聚焦于场馆教育、博物馆化和文化遗产等方面,博物馆的定义得到了前所未有的扩充,并且与国家经济建设产生了更密切的联系,也为文博专业的学者带来了关于如何建设未来适应时代要求的博物馆学理论体系的新的思考。

通过对当下博物馆学研究中不足的反思以及对未来博物馆学发展趋势的展望,笔者在此提出以下建议:

(1)推动博物馆学领域研究方向多样化发展,研究热点创新发展。从前文的分析中可看出博物馆学的研究涉及的学科范围较广,其中既包括历史学、文物学等人文学科,又包括建筑造型、虚拟投影等理工学科内容。对于我国博物馆来说,实现场馆教育与数字技术的有效结合也是未来长期要思考、探索的问题。笔者认为,博物馆学研究可在原有的基础上展开跨领域的研究探索,在多层次的知识维度下创新研究方向,推动新兴研究热点产生,为博物馆学研究注入新的活力。

(2)牢牢把握“以人为本”的博物馆学研究理念,将学术研究与民众实际生活需要相结合。在我国积极推进社会主义文化强国与学习型社会建设的过程中,博物馆作为社会中受到信任的重要文化机构,承担着社会中“无差别美育”的职能,面向全体社会公民提供参与文化活动和平等接受人文艺术教育的机会。近年来,在“家校社”联合育人的号召下,博物馆在中小学生美学教育、成长过程中发挥着不可忽视的作用。笔者认为,这一趋势值得倡导。博物馆应注重实现优秀传统文化创造性转化,创新性发展与公民日益增长的对美好文化生活需要的协调发展,与之相关的博物馆学则更应该重视学科研究与民众的实际生活需要的结合。促使博物馆学研究成果用于推动博物馆发展,使其更好地发挥自身原有职能。

参考文献:

[1]李港成.博物馆文物翻译研究——基于CiteSpace的可视化分析[J].文化学刊,2023,(08):192-196.

[2]储节旺,郭春侠.共词分析法的基本原理及EXCEL实现[J].情报科学,2011,29(6):931-934.