吉林省省级一流本科专业建设研究论文

2024-05-10 11:44:02 来源: 作者:zhoudanni

摘要:种子是最基本也是最重要的农业生产要素,是加快 现代种业发展的必要条件,是保障国家粮食安全的关 键,种业是全面推进乡村振兴的基石[1-2] 。种业市场竞争 是种业人才的竞争,种子科技创新离不开种业人才[3] 。 为了适应现代种业发展对人才的需求,吉林农业大学为 满足未来种业发展对人才的迫切需求, 2009年向教育部 申请并获批了种子科学与工程本科专业,并于2010年开 始招生。

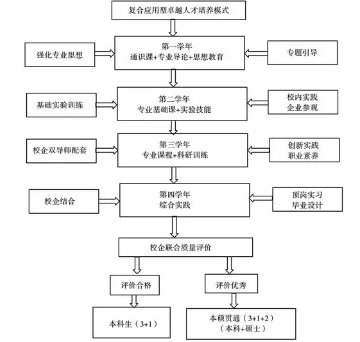

摘要:种子科学与工程专业立足中国特色现代农业发展需求,服务新时代“三农”与“新农科”发展,培养具有地缘优势 的种业人才,通过优化种子科学与工程专业人才培养方案,建立一整套与人才培养目标一致的教学内容和课程体系;完善 实践教学和理论教学相融合的育人体系,培养学生具有种子科学与工程和作物生产的基本理论知识和专业技能,构建培养 适合现代种业发展需要的复合型、应用型本科人才。

关键词: 种子专业建设,课程改革,人才培养

0 引言

种子是最基本也是最重要的农业生产要素,是加快 现代种业发展的必要条件,是保障国家粮食安全的关 键,种业是全面推进乡村振兴的基石[1-2] 。种业市场竞争 是种业人才的竞争,种子科技创新离不开种业人才[3] 。 为了适应现代种业发展对人才的需求,吉林农业大学为 满足未来种业发展对人才的迫切需求, 2009年向教育部 申请并获批了种子科学与工程本科专业,并于2010年开 始招生。 2021年,种子科学与工程专业被评为吉林省级一流专业,该专业面向全省,辐射全国,不仅要培养科 研创新研究型人才,还要培适应时代种业发展需求的应 用型、复合型人才[4] 。本文以课程改革为例,探讨如何 优化种子科学与工程专业人才培养及专业建设。

1 专业建设—课程改革理论教学探析

1.1 优化人才培养方案,探索“新农科”背景下振兴种业发展的育人新模式

围绕人才培养目标,结合“新农科”推进建设和地 缘优势,优化种子科学与工程专业本科人才培养方案,构建了“通识教育课程(65.5学分) +专业教育课程( 56 学分) +实践课程( 28.5学分)”的课程体系。其中通 识教育课程由“通识教育必修课程( 50.5学分) +通识 教育选修课程( 15学分)”构成;专业教育课程由“专 业基础课(23学分) +专业核心课( 11学分) +专业方向 课(22学分)”构成;实践课程由“专业教育实习实践 ( 21.5学分) +通识教育实习(2学分) +劳动教育( 1学 分) +第二课堂(4学分)”总课程共计150学分,必修 课程113学分,选修课程37学分。

为了让学生紧跟时代步伐,熟知本学科前沿和发展 趋势,每学期开展“现代种业发展讲座”活动,聘请种 业知名专家为专业教师和本科生开设讲座,以了解现代 种业的发展动态和趋势,将学校教育与当前社会对种业专 业人才的需求高度匹配,进而探索“新农科”育人模式。

1.2 将课程思政潜移默化融入教学,培育“学农知农爱 农”人才

注重课程思政和课程教学的深度融合,将种子积极 向上与顽强拼搏的精神及经典事迹贯穿到整个专业知识 教学过程中,弘扬种子精神,践行爱国主义教育,树立 正确的世界观、人生观和价值观。同时将学生社会实践 纳入思政实践教育体系,通过多种方式培养学生学农知 农爱农的情怀。

为了提升专业课教师对课程思政的认知与意识,吉 林农业大学教师发展中心举办专题培训、研讨会等课程 思政的宣讲,对专业课教师加以引导,确保各专业教师 也能正确认识到课程思政实施所具有的现实意义和重要 性,确保专业课老师从主观上更加注重落实课程思政建 设,让思政教育润物细无声地融入到专业课学习中。

1.3 完善多形式教学方法,提高教学质量和效果

教学课堂与互联网相结合的线上线下混合教学方法 在资源共享和教学质量提升等方面的作用日渐彰显[5] 。 学院种子科学与工程专业教学主要是结合本专业知识特 点,对大一大二的学生以熟练掌握理论知识为目标加强 专业基础教育,授课方式以标准式课堂为主,为进一步 提高学生提出问题、分析问题与解决问题的能力,学生 进入大三、大四后,专业教育的授课方式主要以探究式 为主,培养学生团队合作意识和创新精神,这种阶梯式 教育和差异化课堂都充分利用学习通平台和在线网络精 品课堂等方式进行,让学生在主动参与的过程中意识到 学习知识方式的多样化。课堂授课是线下教学主要形 式,以灵活多样的教学方法为基础,如互动式、项目 式、合作式、启发式、探究式等教学方法,通过推进 “智慧教学+ 翻转课堂”等混合式教学模式在线下授课 中的应用[6] ,让学生体验到自己的主体地位,增进课堂 中师生之间对专业知识的讨论和交流,如在理论课讲课 过程中,通过设疑发问的方式解决学生上课思想不集中的问题;在探究式课程中,引导学生围绕中心知识点, 从不同维度探讨对课程的理解和认识,学生在讨论过程 中可以对重点内容留下更深刻的印象。

1.4 加强种子科学与工程专业相关师资队伍建设,持续提高教学质量

种子科学与工程专业坚持把师德师风建设放在首 位,不断提高专业教师师德师风修养。同时,教师对专 业知识掌握程度与学生对本门课程学习效果息息相关, 同时也会影响学生学习的积极性,教师可以通过参加专 题论坛、国际会议交流、关注专业最新研究进展等方式 提升自身的专业素养和增加专业知识,交流和探索紧跟 时代发展的教学方法。并根据学科和专业发展需要,不 断优化师资队伍结构,引进国内外高水平师资,争取建 设一支政治、德行、业务和育人水平高超的教师队伍[7]。

2 专业建设—课程改革实践教学探析

2.1 完善校内和校外实习实践基地建设

吉林农业大学种子科学与工程专业以现代农业产业 学院为依托,加强与种业企业的合作,建设一批功能齐 全、专业性强的校内外实践基地,建立校企合作的种子 工程技术培训体系。

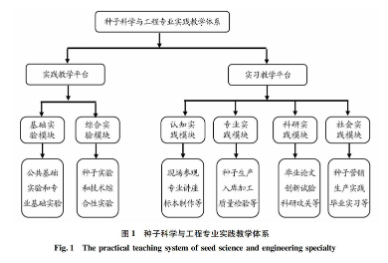

实验和实践课程是培养种子科学与工程专业能力提 升的重要环节,也是学生创新思维和实际操作能力培养 的关键。实验室建设是大学实验课顺利完成的根本保 障,将专业实验课全部单独开设,重新规划教学内容, 着重培养学生实验技能、团队合作和的创新思维。在实 践教学方面,以“产教融合”为原则,结合专业特点和 人才培养目标,组织学生到校内“实践基地和平台”和 校外“产学研实践基地”开展基础性、专业性和综合性 实践,实现理论教学和实践教学的完美融合。

在重视和完善理论教学的基础上,根据种子科学与 工程专业的特色,将专业性社会实践和专业市场调查实 习等内容融入到教学环节,让学生与社会接触,与企业 接触,提前了解和适应种业市场,同时也激励企业参与 到实践性人才和创新性人才培养项目中,构建以“学校 +企业”共同培养创新实践人才模式,使学生恰当地把 理论知识灵活运用于实践中,提高学生适应社会的能 力。校外实践实习基地是完成教学的重要场所,为保证 实践性教学环节顺利开展,吉林农业大学种子科学与工 程专业与吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司建立了 校外教学实习基地,培养学生实践能力的同时也让学生 充分了解企业文化和企业经营管理理念,为培养适合现 代种业发展需要的复合型、应用型本科人才做基础。

2.2 重视学生毕业实习与毕业论文研究

为加强理论教学和实践教学的完美融合,吉林农业 大学农学院种子科学与工程专业重视毕业生实习实践活 动,要求毕业生产实习的单位和本专业高度匹配,同时在实习过程中,让学生用自己的经验及所学理论知识 去发现问题,去解决现实中遇到的专业问题,加强学生 理论知识的同时培养学生实际操作的能力。在学生做毕 业论文方面,依据我院种子系的现有资源,引导学生参 与大豆、玉米、水稻、花生和亚麻等作物的生物育种工 作,培养学生的科学研究能力,为保障国家粮食安全贡 献力量。

2.3 引导本科生参加“挑战杯”及“互联网+”大学生 创新创业等正规的比赛项目

以项目为载体,以实践为导向,鼓励学生参加各类 比赛项目,激励学生科创兴趣,强化学生创新创业能力 训练。吉林农业大学农学院种子科学与工程专业的学 生采用学科交叉融合的创新思维,引导学生根据自己的 兴趣爱好自发组成团队,本专业指导教师应严格把控学 生选题、相关比赛项目的申报及比赛答辩的全过程,调 动学生独立思考的能力,通过项目执行过程中学生遇到 的实际问题,专业教师进一步有针对性的对知识进行讲 解,加强学生对专业知识的运用与理解。需要指导教师 不断学习国内外前沿的学术理论及成果,增加自身知识 储备量,引导和鼓励学生以前沿的科学的技术和理论知 识为支撑,快速解决实际问题,从而达到提升学生创新 实践能力的目标。这类比赛项目实施过程中即可以提升 学生的团队协作能力、锻炼学生思考问题的方式、培养 学生创新思维、激发学生学习兴趣,同时也可以增强学 生就业竞争力和推动科技创新。

3 专业建设—课程改革创新实践人才培养长效 机制的探析

3.1 完善专业教学管理体系

专业实施本科生导师制,对于新入学的大一新生, 每名学生配备1名导师,导师负责指导学生大学期间的 科研、学科竞赛、实习实践等全部工作,引导学生的科 研方向,培养学生的科研兴趣,增强学生参与互联网+ 等大学生创新创业大赛的积极性。在指导过程,导师要 让学生深度参与自己的科研项目,并将科研项目与学科竞赛、实习实践等工作有机结合,即可以培养学生的创 新实践能力,又可以加强学生参与学科竞赛的热情,是 人才培养质量提升的有效措施。

3.2 优化教师教学效果评价体系

坚持教学质量评价和反馈机制,构建“教学目标、 教学过程、教学质量和水平”的3层级评价体系,以评 促改、以评促教,不再单纯的注重教师的教学内容是否 忠实于教材,而是将学生对知识的吸收和掌握情况放在 重要位置,教师的课堂设计也会以学生的需求为导向, 突出学生的自主性,优化农学院种子科学与工程专业教 学效果评价体系。吉林农业大学农学院种子科学与工程 专业教师为增加师生之间了解,担任辅导员或班主任等学生工作经历,减少师生之间的陌生感,激发教与学的 热情,营造有“温度”的课堂,让专业课教学更上一层 楼。

3.3 完善学生考核评价体系

专业的考核评价体系以学生的培养目标为基础而建 立,如以熟练掌握专业基础知识为培养目标的课程, 一 般采用闭卷的考核形式且卷面成绩占有很大的比重;若 课程的培养目标是为了拓宽学生的知识面,可采用PPT 专题汇报或查阅相关资料完成课程论文的考核形式;对 于以培养学生实验操作能力和思维创新为目的教学课 程,可采用实验报告的形式进行考核。

学院始终坚持理论育人与实践育人相融合的课程教 育方针,构建“创新创业训练+毕业论文设计”的双螺 旋创新实践育人新模式,建立人才培养长效机制。

4 结束语

吉林农业大学种子科学与工程专业自2009年成立以 来,历经14年发展,种子科学与工程专业科学合理地设 定专业定位与人才培养目标,以“新农科”建设和种业 振兴为背景,从人才培养方案的修订和优化、教师队伍 建设、课程建设和教学改革、实践基地建设、教学管理 制度改革等方面进行优化,探索种子科学与工程专业专 业建设和人才培养模式,对于我国现代种业发展具有重 要战略意义,也为高校种子科学与工程专业教学改革提 供参考。

参考文献

[1] 王建华,刘庆昌,江绪文,等 . 中国种子科学与工程专业人 才培养体系的构建与实践[J] . 中国种业, 2012( 11 ):8-11 .

[2] 冯万军,杜慧玲,贺立恒,等 .基于创新型人才培养模式实 践教学体系的探索与实践:以种子科学与工程专业为例[J] . 高等农业教育, 2015(4 ):70-73 .

[3] 江绪文,李贺勤.新形势下种子科学与工程专业大学生实践 创新能力培养模式探索[J] . 安徽农业科学, 2014 ,42 :8 823-8 824 .

[4] 余志刚,崔钊达. 中国种子战略的内涵、特征、难点及其进 路[J] .新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2022 ,43(2 ):77-87 .

[5] 慈佳宾,任慕, 任雪娇.线上线下混合式教学在“种子检验 学”课程中的应用研究[J] . 中国多媒体与网络教学学报(上 旬刊), 2023( 1 ):35-38 .

[6] 姜良宇,慈佳宾,杨巍, 等.启发式和参与式教学法在《种 子加工与贮藏》课程中的实践研究[J] . 现代农业研究, 2022 ,28(2 ):55-57 .

[7] 王海飞,曹越, 吴圣龙, 等.智慧农业时代背景下畜牧学本 科生人才培养方式的探讨[J] .教育教学论坛, 2020( 45 ):267-268 .