赤眼鳟人工繁育研究论文

2025-03-20 12:01:17 来源: 作者:xujingjing

摘要:2024年桥巩水电站鱼类增殖放流站对赤眼鳟使用LRH-A2、DOM催产,采用1针注射的方法,4批次催产均获成功,平均催产率94.3%,平均受精率约77%,平均孵化率约81.2%,繁殖高峰在6月;受精卵孵化受水温影响较为明显,水温在22~28℃时效应时间为8~12 h,出膜时间18~34 h,在水温27℃孵化效果最佳;赤眼鳟受精卵直径约1.1 mm,出膜鱼苗全长3.8~4.3 mm,平游鱼苗全长5.5~5.8 mm。

摘要:2024年桥巩水电站鱼类增殖放流站对赤眼鳟使用LRH-A2、DOM催产,采用1针注射的方法,4批次催产均获成功,平均催产率94.3%,平均受精率约77%,平均孵化率约81.2%,繁殖高峰在6月;受精卵孵化受水温影响较为明显,水温在22~28℃时效应时间为8~12 h,出膜时间18~34 h,在水温27℃孵化效果最佳;赤眼鳟受精卵直径约1.1 mm,出膜鱼苗全长3.8~4.3 mm,平游鱼苗全长5.5~5.8 mm。

关键词:亲鱼培育;人工繁殖;人工孵化;鱼苗培育

0引言

赤眼鳟隶属于鲤形科目、鲤科、雅罗鱼亚科、赤眼鳟属,因其眼上缘有一红斑而俗称红眼鱼。在天然水域中分布较广,其中我国的松花江、黄河、长江、珠江等水系及其附属湖泊和支流都有分布。它具有生长速度快、适应性强、肉质细嫩、营养丰富等优点,是我国淡水鱼类养殖的优质经济鱼类之一。喜好在流速缓慢的水域中栖息,胆小、喜欢跳跃、贪食,是食用水草为主的杂食性鱼类。由于近年来自然水域栖息环境的破坏如河道的非法采砂、开挖,电站的修建等,渔民的滥捕以及河道环境污染等因素的影响导致赤眼鳟野生种群资源日益枯竭。进行赤眼鳟人工繁殖与苗种培育的研究是保全野生经济鱼类具有重要的现实意义。笔者于2024年在广西桥巩水电站鱼类增殖放流站对赤眼鳟做了多批次人工催产试验,旨在为人工繁殖赤眼鳟提供数据参考。

1材料与方法

1.1亲鱼来源

试验用亲鱼全部来自于珠江水系的红水河及其支流,采集地是广西来宾市红水河段,亲本捕捞方式为刺网和钩钓。亲本选体质健壮,生命力强,体肥无伤,雄鱼体重0.5~0.9 kg,雌鱼体重0.7~1 kg为宜,一般雌鱼个体大于雄鱼这与梧州市玫瑰湖水产养殖试验场的陈炎超等[1]的结论一致。

1.2亲鱼运输

从渔民、鱼贩处购买的赤眼鳟亲鱼采用鱼罐车或氧气袋打包等运输方式运到迁江镇桥巩鱼类增殖站。

1.3亲鱼驯化

野生亲鱼进场时,用10%聚维酮碘0.2 mL/m3溶液浸泡1 min消毒后放到室内池暂养2 d,亲鱼基本稳定再转入室外池培育。参考郑闽泉等[2]的研究,放养密度为200~300尾/667 m2,搭配适量鲢、鳙鱼调节水质,每天上午10:00和下午16:00适当投喂粗蛋白含量30%的人工配合饵料,投喂量为鱼体体重的3%左右;同时每次投喂时加以声音刺激,锻炼亲鱼条件反射,经过1个月的驯化,野生赤眼鳟亲鱼全部驯化完成。

1.4亲鱼选择

5月下旬,水温达到22℃以上进行拉网检查亲鱼发育情况,当大部分亲鱼成熟时,即可进行人工催产。选择成熟亲鱼的标准是雄鱼有明显的追星、瘦小,轻压腹部有白色液体流出;雌鱼无追星,腹部膨大且柔软,翻转鱼体,卵巢轮廓明显,泄殖孔红肿并凸起。雌鱼选择腹部膨大,卵巢轮廓明显,手摸腹部有弹性,泄殖孔红肿的个体。

1.5催产药物、注射及地点

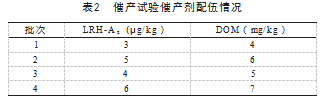

本试验在桥巩水电站鱼类增殖放流站进行,水温22~28℃,一针注射。采用混合催产剂,其中LRH-A2用量为3~6μg/kg,地欧酮(DOM)用量为4~7 mg/kg,生理盐水1~2 mL/kg,雄鱼剂量是雌鱼的一半。

1.6人工催产

注射催产药剂后,将亲鱼放入催产池中,开启阀门进行冲水,刺激亲鱼性腺进一步发育。水温22~28℃时,效应时间为8~10 h这与张铷等[3]的结论一致。在注射药剂7 h后,每隔0.5 h检查1次,当用手轻按雌鱼腹部,有卵粒顺利从泄殖孔排出时,方可进行人工授精。

1.7人工授精

采用干法授精,先把准备好的雄鱼、雌鱼分开、分别放在装有水的收纳箱里(水深20 cm),取出雌鱼用干毛巾抹干体表的水分,用手按住雌鱼腹部从上而下挤卵,使鱼卵顺利排出、排空,鱼卵用搪瓷盆接住,同时雄鱼取出用干毛巾抹干体表水分,轻按腹部挤出精液流入盆中,并轻轻晃动搪瓷盆或用羽毛轻轻搅动鱼卵,加入适量清水激活精子,用羽毛搅拌均匀,然后静置2~3 min,使鱼卵充分授精;再用清水漂洗受精卵3~4次,放入孵化环道孵化,赤眼鳟授精卵为淡绿色,是漂浮性卵。

1.8人工孵化

受精卵采用孵化环道孵化。水的流速以受精卵不下沉为准,受精卵吸水后卵膜快速膨胀、卵膜透明、卵外径可达3.2~3.8 mm。8 h后进入原肠晚期,赤眼鳟的孵化时间与水温呈正比,水温越高孵化时间越短,在水温22~24℃,一般需要34 h,在水温25~28℃时,需要18~20 h可出膜。刚孵化出的仔鱼长3.8~4.3 mm,全身透明无色,以卵黄囊为营养在水中作上下间歇性游动;孵出72 h后,仔鱼开始平游,全长5.5~5.8 mm,进入混合营养期,可以投喂蛋黄溶液(每10万尾加1个蛋黄)。

1.9鱼苗培育

1.9.1鱼苗培育操作技术

当仔鱼平游80%后开始投喂开口饵料,开口饵料为人工孵化的丰年虫和微粒子鱼苗开口专用饲料。根据仔鱼的摄食情况来增减投喂量,投喂次数为4~6次/d。

仔鱼平游4 d后,仔鱼体长6~7 mm,体色逐步变成黑,从孵化环道转到室外水泥池中喂养,水泥池长20 m×宽10 m×深1.8 m的长方形鱼池,提前1周用30 mL/m3高锰酸钾溶液全池泼洒消毒,毒性消失后开始加水并肥水,进行浮游生物的培育。仔鱼下塘时选择晴天上午,并调节水温,温差不超过1℃为佳。采用微流水养殖,鱼池长方形的,一头为进水口,另外一头为排水口,并用60目筛网在排水口处做好防逃,水深0.5 m左右。放养密度为130~150尾/m2,水泥池的溶氧6~8 mg/L,pH值6.7~7.9。随着鱼苗的长大,鱼苗除摄食轮虫,枝角类等小型浮游生物外,前10 d泼洒豆浆后期投喂人工配合饲料破碎后的粉料(蛋白质含量30%)。日投饵量为仔鱼体重的4%~6%,投喂次数为4~5次/d。

1.9.2鱼病防治

赤眼鳟苗种培育期间主要病虫害有车轮虫和肠炎病。

(1)车轮虫。用车轮虫必克0.3~0.5 mL/m3。40%甲醇溶液30~35 mg/m3全池泼洒。

(2)肠炎病。先用二氧化氯或者聚维酮碘消毒2~3次后,在饵料中添加氟苯尼考、土霉素或大蒜素等,连续投喂5~7 d可治疗肠炎病。

2试验结果

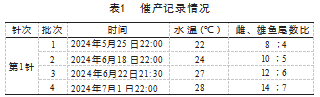

2024年广西桥巩水电站鱼类增殖放流站共进行4批次赤眼鳟催产试验,人工催产繁殖结果见表1。

2.1人工催产情况

2024年5—7月间,广西桥巩鱼类增殖放流站工作人员采用LRH-A2、DOM 2种催产剂混合配伍方式进行4批次人工催产试验(表2)。全部采用一针注射法,均获得成功。从表1和表3可以看出,水温在22~28℃时,赤眼鳟催产效应时间为8~12 h,结合表2和表3的催产孵化情况,笔者认为4μg/kg LRH-A2+5 mg/kg DOM的催产剂配伍方式催产效果最好,适用于赤眼鳟的人工催产剂量。

2.2人工孵化情况

测量赤眼鳟受精卵直径约1.1 mm。从表3看到,水温在22~28℃时,赤眼鳟受精卵的出膜时间为18~34 h,4批次试验平均催产率94.3%,平均受精率77%,平均孵化率81.2%。第3批试验孵化效果最好,即赤眼鳟孵化水温在27℃时,孵化效果最好。结合赤眼鳟亲鱼成熟度观察情况以及成熟亲鱼数量,认为在红水河来宾江段赤眼鳟繁殖的高峰期应该在6月。

2.3鱼苗培育情况

赤眼鳟出膜的仔鱼体长3.8~4.3 mm,身体通体透明,经过约6 d时间内源营养期和混合源营养期后才开始平游进入外源营养期这与曾桂中等[4]的结论一致,这时卵黄囊完全吸收,身体颜色逐步变黑色,体长5.5~5.8 mm。平游后3 d左右,可从孵化环道中转移至室外池培育。

仔鱼下塘前,预先做好鱼苗池的清塘、消毒、加水、施肥等工作,当水色已转浓,浮游生物已大量繁殖时,此时下塘能确保仔鱼有足够的开口生物饵料,夏花培育约1个月,前10 d投喂豆浆为主,每天2次;后20 d以粗蛋白含量30%的人工配合饲料的破碎粉料投喂为主,每天少量多次,投喂量以15 min吃完为准。夏花培育期主要是加强水质管理和合理投饲为主。

3分析与讨论

孵化过程中,通过比较4批次孵化水温,水温27℃,孵化效果最佳。这与张君等[5]的研究结果最佳繁育水温为27℃一致。比较4批次催产繁殖试验结果,笔者认为赤眼鳟的繁殖盛期在6月。这与熊文藻[6]、宓国强等[7]的研究结果基本一致,郑闽泉等[2]认为赤眼鳟的繁殖季节为每年的4—5月,繁殖高峰期在5月。笔者认为这与地域因素以及气候差异因素有关。开展赤眼鳟人工繁殖相关研究应结合当地水温、气候因素,探索出赤眼鳟在当地的准确繁殖时间。

赤眼鳟卵在受精前后卵径变化较大,胚胎的发育随着水温的升高而加快。赤眼鳟的受精率、孵化率都较低原因可能是5月赤眼鳟亲鱼成熟度不够,7月赤眼鳟雌鱼鱼卵过熟,出现性腺退化吸收情况;赤眼鳟雄鱼个体偏小精液少,量不多。所以人工催产繁殖时,要把握好赤眼鳟在繁殖高峰期选择雄性赤眼鳟雄鱼亲本时,一定要挑选发育较好、个体大的亲鱼作为取精对象。

[1]陈炎超,林岗.赤眼鳟的生长特性及养殖技术[J].广西农业科学,2007,38(1):97-100.

[2]郑闽泉,袁定清,刘伯仁,等,赤眼鳟人工繁殖技术研究[J].淡水渔业,2004,34(3):33-35.

[3]张铷,张杰,沈家佳.赤眼鳟亲鱼培育和人工繁殖技术[J].上海农业科技,2019(1):66-67.

[4]曾桂中,林岗.赤眼鳟仔鱼摄食生态学研究[J].广西农业科学,2008,39(1):97-100.

[5]张君,余戈.赤眼鳟苗种繁育及鱼种养殖试验初探[J].水产养殖,2017(1):28-29.

[6]熊文藻,李建,张建,等.赤眼鳟人工繁殖与苗种培育技术[J].水产养殖,2005(6):12-15.

[7]宓国强,沈土山,许谷星.赤眼鳟人工繁殖技术研究[J].浙江海洋学院学报,2007,26(3):272-276.