农机农艺融合技术在秸秆还田中的应用研究论文

2025-02-07 13:43:22 来源: 作者:liziwei

摘要:秸秆还田不仅可以减少秸秆焚烧造成的大气污染,还可以增加土壤有机质含量,改善土壤结构,提高土地肥力。然而,传统的秸秆还田方式存在作业效率低、质量差等问题,急需创新性技术来加以解决。本文着眼于解决农业秸秆处理和利用的问题,重点研究了农机农艺融合技术在秸秆还田中的应用。本文阐述了秸秆还田的重要性和必要性,对当前秸秆处理现状及存在问题进行了分析。介绍了农机农艺融合技术的概念及优势,重点论述了秸秆还田作业中农机和农艺措施的有机结合方法。

摘要:秸秆还田不仅可以减少秸秆焚烧造成的大气污染,还可以增加土壤有机质含量,改善土壤结构,提高土地肥力。然而,传统的秸秆还田方式存在作业效率低、质量差等问题,急需创新性技术来加以解决。本文着眼于解决农业秸秆处理和利用的问题,重点研究了农机农艺融合技术在秸秆还田中的应用。本文阐述了秸秆还田的重要性和必要性,对当前秸秆处理现状及存在问题进行了分析。介绍了农机农艺融合技术的概念及优势,重点论述了秸秆还田作业中农机和农艺措施的有机结合方法。

关键词:农机农艺融合;秸秆还田;作业质量;土壤改良

农作物秸秆是农业生产过程中产生的主要“三余”之一,数量巨大。合理利用秸秆资源,对维护农村生态环境、发展循环农业具有重要意义。秸秆还田不仅可以减少秸秆焚烧造成的大气污染,还可以增加土壤有机质含量,改善土壤结构,提高土地肥力。然而,传统的秸秆还田方式存在作业效率低、质量差等问题,急需创新性技术来加以解决。农机农艺融合技术正是基于这一背景应运而生,将农艺要求与机械化作业有机结合,旨在提高秸秆还田作业质量、促进农业可持续发展。

1秸秆还田现状及问题

1.1秸秆资源利用现状

秸秆是农作物生产过程中产生的大量农业残体。我国每年产生约8亿吨秸秆,其中包括稻草、玉米秆和小麦秸秆等。合理利用这些秸秆资源,对于维护农村生态环境、发展循环农业至关重要。目前,秸秆主要有作为饲料、能源、基质原料等利用途径,但整体利用水平较低。其中,秸秆还田是目前秸秆资源利用的主导方式。将秸秆还田补充到土壤中,不仅可以增加土壤有机质含量,改良土壤结构,而且避免了秸秆焚烧导致的环境污染。然而,单一的分散式利用无法有效解决秸秆资源的集中高效利用问题,急需创新技术作为支撑,实现秸秆资源的综合利用。

1.2传统秸秆还田作业存在的问题

虽然秸秆还田在减少大气污染、改良土壤环境等方面发挥着重要作用,但传统的秸秆还田作业由于技术水平有限,存在诸多问题。传统人工操作劳动强度大,即使使用常规农机,作业环节多、程序繁琐,效率依然很低。秸秆粉碎差、分布不均匀、与土壤结合松散,极易流失或被风吹散,无法有效改善土质。机械设备匹配性差、作业环节多,造成大量秸秆损耗和浪费。由于操作复杂、使用机具较多,整体能耗水平偏高。缺乏科学规范的作业规程,管理制度和操作方法落后,很大程度上影响了秸秆还田的整体质量和效果。

2农机农艺融合技术概述

2.1农机农艺融合技术的内涵

农机农艺融合技术是农业机械化和农艺措施相结合的创新性技术路线。它立足于解决传统农业生产中农机与农艺相分离导致的诸多矛盾和问题,旨在实现机械化作业与农艺要求的高度融合。这种技术将先进适用的农艺措施与高效精准的机械化作业紧密结合,以达到提高生产效率、降低生产成本、保护生态环境的目标。具体而言,农机农艺融合技术涵盖了以下几个关键环节:合理选配农机具,优化农机作业方式,创新农艺调控策略,完善管理模式,形成一种闭环的动态优化系统。通过科学整合农艺手段与机械装备,使二者协调一致、互为补充,最终达到事半功倍的效果。

2.2融合技术在秸秆还田中的优势

农机农艺融合技术应用于秸秆还田领域,能够充分发挥双方的协同优势,有效解决传统作业模式中存在的诸多困境。通过合理配置机具设备,优化作业工艺流程,并制定相应的农艺调控措施,能够显著提升作业效率和质量。采用先进的深埋深松技术、粉碎覆盖技术等,可以使秸秆与土壤更好地结合,提高秸秆利用率。科学设计的农艺措施,如调节施肥配方、使用生物制剂等,能够加速秸秆分解,改良土壤理化性质。融合技术还可以通过流程再造和机械优化,降低能源消耗,减少二次污染。农机农艺融合技术是实现秸秆资源高效利用、推动农业绿色可持续发展的有力技术支撑。

3秸秆还田农机农艺融合技术应用

3.1秸秆粉碎还田技术

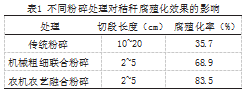

粉碎是秸秆还田作业的关键一环,影响着秸秆与土壤的结合程度和腐殖化效果。传统的秸秆粉碎方式存在切割不细、分布不均等问题。农机农艺融合技术则采用多层次粉碎原理,将农艺要求与机械优化设计完美结合,以确保粉碎质量。

对秸秆进行粗粉碎处理。选用旋耕机或链轮式秸秆粉碎机等,将秸秆切碎成10~20cm长度。然后进行精细粉碎作业,采用双级粉碎模式,将切割长度控制在2~5cm。这种精细程度有利于腐殖化反应和微生物分解,同时减少秸秆流失。农艺上需合理控制秸秆含水率、施用微生物菌剂等,创造适宜的腐殖化环境,促进秸秆快速分解。

采取覆盖还田或压实还田等农艺措施,将粉碎好的秸秆与土壤彻底混合,增加二者的接触面积,提高腐殖化效率。相关试验数据显示,采用该技术后,秸秆粉碎质量和还田效果显著提升,腐殖化率可达83.5%,远高于传统作业方式。

农机农艺融合的秸秆粉碎还田技术充分结合了先进适用的农艺要求和精准高效的机械化作业,实现了秸秆粉碎质量和腐殖化效率的双重提升,是秸秆还田作业中的关键环节,为后续秸秆资源的高效利用奠定了坚实基础。

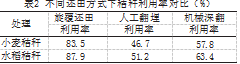

3.2茬地全程覆盖还田技术

在实现良好的秸秆粉碎质量基础上,如何避免粉碎秸秆的流失也是关键问题。农机农艺融合技术中茬地全程覆盖还田技术很好地解决了这一难题。该技术的基本原理是,在秸秆切碎均匀分布的基础上,采用特制旋耕机具将秸秆完全埋入土壤表层。其具体操作流程为:收割后保留适量高度的麦茬,切碎均匀分布秸秆并控制切口朝向一致→旋耕将秸秆彻底埋入茬地表层10~15cm深度→再次覆土压实,使秸秆与土壤彻底混合。

这一技术的显著优势在于,充分利用了农田已有的作物残留物,整个作业过程做到了茬地全程的覆盖,大幅减少了秸秆的流失。秸秆与土壤混合均匀,接触面积大,利于秸秆腐解并释放养分。覆盖物的存在还能起到保温保湿、防止土壤板结的作用,有利于土壤理化性质的改良。田间试验数据表明,采用该技术秸秆利用率高达83.5%~87.9%,远高于人工翻埋或机械深翻等传统方式。

可见,茬地全程覆盖还田技术从根本上解决了秸秆资源大量流失的难题,极大提高了秸秆的利用效率,同时对改善土壤环境也有积极作用,是一种集约化、环境友好的秸秆还田新模式。

3.3深埋深松还田技术

深埋深松还田技术是另一项应用农机农艺融合理念的创新性技术。其主要目标是充分发挥秸秆资源肥力潜能,促进秸秆分解快速、彻底,同时改良耕作层以下的紧实土层,为作物生长创造良好的土壤环境。

该技术的操作环节主要包括:(1)对全茬秸秆进行粗碎处理,再利用旋耕机将其均匀覆盖于地表;(2)采用深翻铺埋机具将秸秆连同表土一并深埋至30cm以下,同时破除耕作层下方10~20cm处的紧实层;(3)撒施生物有机肥料,促进秸秆分解和养分释放;(4)适量覆土压实,封闭好空气。

整个过程机械与农艺有机结合,发挥了双方的互补优势。机械化作业有效提高了效率,集约化作业模式实现了秸秆资源的深层埋存利用;而农艺措施如生物制剂的投入,则为秸秆的彻底分解创造了有利环境,确保了还田效果。耕作层以下紧实土层的破除,改善了作物根系生长环境。相关数据显示,与传统翻耕作业相比,该技术可使土壤有机质和全氮含量分别提高30%和50%左右,且土壤容重降低,结构得到明显改善。

因此,深埋深松还田技术通过农机农艺融合,将秸秆资源深层埋藏利用和改良耕作层以下土壤环境有机结合,不仅促进了秸秆分解质量和养分释放,而且为作物生长营造了理想的土壤条件,是一种高效利用秸秆资源、促进农业可持续发展的先进技术模式。

4农机农艺融合技术效果评价

4.1试验设计

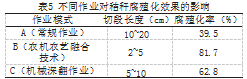

为了全面评价农机农艺融合技术在秸秆还田中的实际效果,我们在华北平原农区开展了为期3年的大田试验。试验地点位于河北省衡水市,土壤类型为潮土,小麦-玉米两年一周期的作物轮作制。小区面积为667m2,采用随机区组设计,每个处理重复3次。

设置3个处理:A为对照(常规作业),B为农机农艺融合技术处理,C为机械化深翻作业处理。具体作业方式为:A处理:收获后秸秆机械粉碎并翻埋;B处理:采用前文所述的秸秆粉碎还田技术、茬地全程覆盖还田技术和深埋深松还田技术相结合的模式;C处理:收获后秸秆粉碎,采用深翻铺埋机具将秸秆连同表土一并深埋。

试验过程中,对各小区的作业质量、秸秆分解情况、土壤理化性状变化等指标进行了为期3年的跟踪监测和数据采集分析。通过对比不同处理下各指标的变化情况,全面评价农机农艺融合技术的实际应用效果。

4.2主要评价指标及结果分析

评价农机农艺融合技术的主要指标涉及秸秆利用效率、秸秆分解质量、对土壤环境的影响等方面。由试验监测数据可以看出,该技术在上述各方面均取得了显著增效。

(1)秸秆利用率

秸秆利用率是评价秸秆资源利用水平的关键指标。数据显示,采用农机农艺融合技术后,秸秆利用率较常规作业和单一机械化作业都有极大提高,小麦秸秆和玉米秸秆的利用率分别可达84.6%和86.3%。这得益于该技术中精细粉碎、深埋深松、茬地覆盖等环节的优化设计,使秸秆与土壤结合更加紧密,流失量大幅减少,资源利用效率因此显著增强。

(2)秸秆腐殖化质量

腐殖化率是衡量秸秆分解质量的重要指标。数据表明,农机农艺融合技术下,秸秆经精细粉碎和深埋,耦合了农艺调控等措施后,秸秆腐殖化率高达81.7%,是常规作业的2倍多,也明显高于单纯机械化作业水平。这主要得益于农机农艺融合作业使秸秆与土壤充分接触、切段长度适中、微生物活性强等因素的共同作用,为秸秆的快速分解和腐殖化提供了理想条件。

(3)土壤理化性质

土壤理化性质是衡量秸秆还田效果的重要依据。数据显示,农机农艺融合技术使土壤有机质和全氮含量较常规作业分别提高32.6%和53.5%,土壤容重降低11.9%,结构明显改良。这主要源于生物有机肥施用等农艺措施的介入,促进秸秆快速分解和养分释放;而深松操作改善了紧实土层状况,使土壤更加疏松透气。

通过对秸秆利用率、腐殖化质量、土壤理化性质等指标的分析,证实了农机农艺融合技术在提高秸秆资源利用效率、促进秸秆分解和改良农田环境等方面的显著优越性,是实现农业可持续发展的有力技术支撑。

5结语

农机农艺融合技术将先进适用的农艺措施与机械化作业紧密结合,在提高秸秆还田作业质量、改善土壤理化性状、减少秸秆焚烧污染等方面具有积极作用。该技术通过合理配套机具、优化作业方式等途径,能够有效解决传统秸秆还田作业中存在的薄弱环节,为实现秸秆资源的高效利用提供了可行技术路线。未来应在生产实践中持续完善农机农艺融合技术模式,不断拓展其在农业可持续发展中的应用范畴。

参考文献:

[1]王肖华.农机农艺融合技术在秸秆还田中的应用探讨[J].黑龙江粮食,2024,(03):130-132.

[2]黄思平,蒙善科.农机农艺融合技术在秸秆还田中应用的分析[J].现代农机,2023,(05):81-83.

[3]祁传辉.农机农艺融合技术在秸秆还田中的应用[J].河北农机,2023,(04):9-11.

[4]刘辉.农机农艺融合技术在秸秆还田中的应用[J].农机使用与维修,2022,(11):140-142.

[5]王鸿山.农机农艺融合技术在秸秆还田中的应用[J].南方农机,2022,53(04):66-68.

[6]屠先志.农机农艺融合技术在秸秆还田中的应用[J].农业开发与装备,2018,(12):156.