政策驱动下数字乡村工作开展的优化路径探究 —基于德清县的案例论文

2024-06-28 16:20:23 来源: 作者:xuling

摘要:对德清县的数字乡村治理的建设进行了研究,总结了数字乡村建设的正向性经验,并以此尝试回答了“政府如何为数字乡村政策落实助力”这一时代话题。

摘要:对德清县的数字乡村治理的建设进行了研究,总结了数字乡村建设的正向性经验,并以此尝试回答了“政府如何为数字乡村政策落实助力”这一时代话题。

关键词:数字乡村,治理现代化,契合,赋能

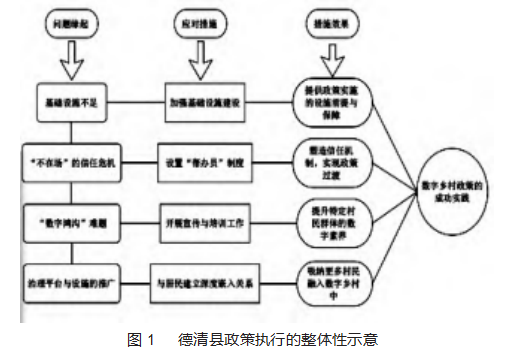

近年来,党和国家高度重视数字乡村的建设,密集出台多个相关指导性文件为数字乡村建设提供有力的政策支持,乡村地区的数字潜能与技术红利得以释放。曾在社会治理领域获得过诸多创新成果的浙江德清县主动响应落实有关政策,以数字乡村为主题展开了一系列工作,在政府治理助力、惠民工作实施、信任机制再造等多个方面形成了具有实践性和创新性的经验模式与操作框架。德清县政策执行的整体性示意见图1。

1落实困境:政策初期的潜在难题

由于我国数字乡村建设处于初级阶段,缺乏参考性借鉴案例,因此德清县具体措施的落地主要通过试点探索与总结的方式开展,面临着多个方面的问题:一是“数字鸿沟”问题。德清县60岁以上老人占全县的27.59%,乡村地区老龄化程度则更高。由于信息的传播媒介转移到手机等网络载体中来,习惯于通过传统媒体接受知识的老人难以适应在平台和技术层面产生的巨大变化,对设备的操作和使用均存在一定的困难。二是治理主体“不在场服务”造成了信任缺失。德清县运用信息技术实现与基层农村的政务服务对接,旨在提高村民办事的便利程度。然而,这些服务平台和设备常常面临着村民“不买账”的现象,不少村民对新模式缺乏权威认同,政府“不在场”造成的恐慌让他们依然选择到线下办理业务。三是政策探索中数字乡村设施载体的搭建问题。一方面,数字乡村建设需要与之高度适配的基础设施体系,对设施搭建的准确性和结构化要求较高;另一方面,由于缺乏相关量化标准,许多地方对基础设施的采购与调配使用往往采取较为保守的方式。

2实践破局:政策探索与创新

2.1通过框架搭建和设施建设夯实基础

在政策实施过程中,德清县运用多种途径整合了近6万个传感设备并搭建了能够稳定支持不同层级不同部门沟通分享信息的系统,实现了近9亿条共享信息数据的整合。通过遥感等自动感应技术,实现对治理目标客体的实时跟踪和反馈,进而发挥其辅助决策的作用。在完成硬件设施的搭建后,德清县以现有基础为载体打造了“数字乡村一张图”模式,并由此构建了“135”的整体框架体系,整合了多个职能部门的治理资源,协同性解决乡村治理过程中的多领域事务。

2.2运用“不在场”补偿机制塑造信任

面对一些政策,初期村民难以对新型治理平台产生信任的情况,德清县多地社会工作站通过建立“帮办员”制度,弥补行政服务系统数字化带来的社会确证缺失,设置了业务较为熟练的“帮办员”充当村民与数字治理系统的中介角色,在引导村民使用电子政务服务系统的同时还兼具携带办事材料帮助村民办理行政事项的职能,在降低数字化服务系统门槛的同时实现了补偿机制的建立。

2.3高度关照特殊群体

为了让更多的群众知晓相关政务服务平台的使用方法,德清县多地组织当地村民特别是对于电子产品接触较少的老年群体开展电子设备使用培训课堂。通过运用适合他们的认知能力与知识结构的讲授方式,为老年人群体讲解电子设备和数字服务平台的使用,让原本的目标困难群体进一步了解手中的电子产品的运作,对自己家乡的数字生活服务平台所带来的便利化产生直观感受。

3何以成功:政策的生效逻辑

3.1契合与赋能:群体对接与效能转化

3.1.1面向村民:生活场景的嵌入与融合

纵观德清县过程性的具体措施,当地通过多个方面的深度嵌入实现了群众对数字技术在乡村运用的认可与接受。

3.1.1.1技术嵌入:稳定运行与精确信息的认可

数字技术是基础构建的重要组成部分,更是与数字算法、数字平台等要素共同形成了数字乡村的整体性构造。德清县运用物联网、大数据、人工智能等新兴技术实现了多个端口的深度稳定嵌入,用技术嵌入软硬件设施保障了数字技术运行过程中的稳定性与可靠性;同时,县内村民在与数字要素的接触过程中对技术的稳定性和可靠性得到了较为直观的反馈,在使用过程中对平台技术的感受与认知不断深化,进而完成从前期接触到后期深度运用的转变。因此,技术嵌入是实现数字技术与乡村治理耦合的必要前提,为数字乡村治理系统和平台的运营提供了必要的保障,其较高水平的技术稳定性是打造与目标使用群体和潜在受众之间的信任机制的重要条件。

3.1.1.2情景嵌入:数字治理与村民生活场景的契合

在德清县打造的数字乡村中,通过“数字乡村一张图”的数据及时输送与传达,可以将与农业生产相关的信息要素与特定受众分享,进而为从事相关产业的村民提供生产决策的辅助作用,实现了数字治理与农民生产场景的嵌入。村民通过“我德清”等平台办理社保、不动产登记等基本类公共服务,使村民足不出户便可实现日常事务的高效办理,实现对居民公共服务场景的深度嵌入。同时,数字技术还运用到了村内群众的健康管理等多个方面的自助服务并与其他端口的对接输送,让居民可免费开展健康状况自测并实现个人信息的跨机构高效共享,进而也实现了对居民日常生活方面的高质量嵌入。

3.1.1.3情感嵌入:地域认同与归属塑造

德清县开发部门将便民服务平台命名为“我德清”,令人感到诙谐幽默的同时也倍感亲切。同时,德清县将当地一些知名景观作为平台的界面,将多个含有地方元素的图标与标语覆盖在硬件设施的表面。这一系列的设计与布局让村民在使用“我德清”平台和其他硬件设施的过程中潜移默化地增强对平台设计架构的感知,进而进一步认可德清县在数字乡村建设方面特别是设施方面所开展的工作。利用情感嵌入增强打造居民的地域认同并塑造归属感,有效促进了平台的推广运用。

3.1.2面向政府:多领域协同赋能

在政府端口,德清县开展数字乡村的软硬件设施的建设,大幅度提升了自身的数字信息化水平,从多个维度通过技术和组织机制及运作流程的再造实现了自我治理资源的整合和优化,实现了对开展乡村治理活动中的多维度赋能。

3.1.2.1数智赋能:科学治理的坚定保障

数智系统是大量数据与算法机制的结合体,更是政府进行推理与决策的重要信息来源。而在德清县打造数字乡村的过程中,数智系统的构建为政府依托精准数据开展治理活动和多层级多部门的信息流动与共享提供了帮助,具体表现在以下几个方面:一是乡村的全景化和可视化,运用“孪生镜像”和“数字一张图”为县内乡村的规划、环境、治理等板块的可视化呈现和人群迁移可识别系统的搭建提供帮助;二是风险评估与及时反馈,依托数字基础设施建设了环境卫生等多个智能监管系统,将智能技术与设备覆盖至村内的监测与预警,在数字治理技术提升的同时提高其应急管理能力;三是突破时空的传统界限进行资源整合,在当前乡村地区“人地分离”较普遍的情况下通过信息数据整合联结较为分散的治理要素,并实现信息的高效沟通与共享。

3.1.2.2运作赋能:打通治理流程的“任督二脉”

数字平台的打造和软硬件的深度使用促进了数据等信息要素的流动,相对于传统治理模式的物理式线下传达模式,其效率优势和跨科层的优势较为突出。一些信息的传递和程序性决策的制定通过算法与平台的直接处理即可高效完成。因此,从制度经济学的角度来看,德清县数字技术与平台的打造有效降低了基层部门间的信息交易成本,在高效的信息流动与传递过程中运作过程的赋能得以更好的体现。

3.1.2.3治理赋能:依托精准数据有序治理

以评比工作为代表的一类事务在传统治理模式中常常会由于人情社会以及科学量化结果缺失而难以有序展开。德清县通过基础硬件设施对居民投放垃圾等行为进行精确记录并由此作为居民评比工作的参考标准。通过数字化的技术理性克服了传统熟人社会下的模糊与弹性困境,较为有效破解了治理情景下的“人情困境”,通过技术的运用避免了村民之间在评比过程中的一些潜在冲突与矛盾,评比的排名和具体细节的公开也提升了评比工作的激励效应和示范效应,进而最终实现了对政府在一些情景下的治理赋能。

3.2更新与过渡:数字乡村的尺度与温度

时空的“脱嵌性”是数字化治理体系的一大特征,德清县打造了数字虚化场景,以地图形式达成治理场域的虚化造成了治理主体与特定实体间的“脱嵌”。而许多村民在长期的传统生活中对既有模式实现了深度融入与依赖,对新兴治理方式存在抗拒心理;同时一些村民由于基层治理人员和特定治理场景“脱嵌”而对数字平台决策的合理性合法性产生了怀疑,曾作为基层权力合法性重要来源的乡村人脉网络遭遇冲击。

德清县之后一系列举措将“硬着陆”转化为“软着陆”,填补了村民在治理过程中所表现出的“数字鸿沟”,对数字治理的尺度与温度进行了一定的调整,最大限度地考虑到全体村民的需求。通过设置“帮办员”制度弥补数字化行政系统在权威性认证上的短缺,让“帮办员”在老龄化程度较高的乡村地区担当村民与数字治理系统之间的媒介,通过中介作用带领居民逐步熟悉数字平台,减少村民对数字治理系统的介入成本,让平台更好地担当“不在场制度化专家”的角色。德清县的政策落实工作把握好了数字技术运用的“尺度”,维持了数字治理的“温度”,让居民更多地感受到了冰冷数字背后的人文关怀与温情,这也是其数字乡村实践中的重大创新之处。

4政策建议:数字乡村建设的优化路径

总结德清的具体经验并结合当前全国数字乡村建设的状况,可以得到以下几个角度的建议:从总体角度而言,数字乡村建设应当充分尊重地区的客观实际,根据当地的经济发展水平、数字化程度、村民数字素养等实际情况开展工作并形成具体可行的建设方案;各地应依托当地的实际条件加强数字基础设施的建设,充分打造设施“硬件”和信息“软件”,提升乡村网络设施水平,开发适应“三农”特点的信息终端和应用软件,通过加快数字化转型让所有乡村居民享有接触现代通信技术的平等机会;弥补数字技术在人群和地区的鸿沟,让更多人更公平地享受到来自数字技术治理赋予的红利。

5结束语

对德清县数字乡村政策的开展进行过程式分析属于个案研究的范畴。在政策势能的驱动下,德清县通过软硬件综合设施体系搭建,有效地实现了新技术治理与传统治理间的契合以及治理主体的自我赋能,完成了新型运作模式对村民生活的多方面嵌入,达到了良好的政策效果。

伴随着数字技术与乡村建设的深度融合,未来数字乡村的建设还会出现更多的新形态、新技术、新场域,还会面临更多新的问题与矛盾,更多的现实问题也有待相关领域的研究者开展进一步的研究。

参考文献

[1]冯朝睿,徐宏宇.当前数字乡村建设的实践困境与突破路径[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2021,53(05):93-102.

[2]付翠莲,张慧.“理念—制度—技术”视角下乡村治理数字化转型的逻辑与机制—以德清县“一图感知五四”数字化平台为例[J].公共治理研究,2022,34(02):44-52.