站台门与车门间隙检测方案的探讨论文

2024-05-22 10:55:42 来源: 作者:zhoudanni

摘要:随着城市轨道交通客流培育成熟,大城市及特大城市部分线路站点在乘车高峰时段存在人员囤积。早晚高峰时期,当已处于超员状态的列车到达这些站点时,车门处上下车乘客极度拥挤,可能导致物品甚至人员被夹入站台门与列车车门的物理间隙内,发生危险。在工程设计上通过有效控制,可以进一步压缩限界间隙,可将站台门与车门间隙控制在100~130 mm范围内[1],较为有效地避免了乘客被夹风险;但在曲线站台处,该间隙值可达到200 mm以上,对于瘦小乘客、儿童等人群,以及行李物体等依然存在被夹的可能。近几年,在北京、上海、青岛等地,

摘要:城市轨道交通的站台门与车门之间客观存在物理间隙,通过减小限界等方式无法彻底消除。随着乘坐轨道交通出行人数的增加,高峰时段乘车拥挤,多个城市均出现过乘客被夹在间隙内发生危险。为避免上述事件发生,站台门系统增设防夹设备、灯带检测方案等措施,但检测仍存在一定盲区。因此,急需提供新型间隙检测方案,以保证乘客安全乘车。提供3套站台门与车门间隙探测方案,有别于传统安装于站台上的固定式探测设备,通过说明其探测原理、设置位置、使用方法、联动手段,对比分析不同方案的使用环境、探测精度等,帮助远端运营人员更加迅速便捷地判断间隙内是否存在异物,进而发出准确有效指令。为未来全自动驾驶线路上设置间隙探测方案提供更多参考。

关键词:城市轨道交通,站台门系统,间隙检测,防夹

0引言

随着城市轨道交通客流培育成熟,大城市及特大城市部分线路站点在乘车高峰时段存在人员囤积。早晚高峰时期,当已处于超员状态的列车到达这些站点时,车门处上下车乘客极度拥挤,可能导致物品甚至人员被夹入站台门与列车车门的物理间隙内,发生危险。在工程设计上通过有效控制,可以进一步压缩限界间隙,可将站台门与车门间隙控制在100~130 mm范围内[1],较为有效地避免了乘客被夹风险;但在曲线站台处,该间隙值可达到200 mm以上,对于瘦小乘客、儿童等人群,以及行李物体等依然存在被夹的可能。近几年,在北京、上海、青岛等地,发生过人员被夹在间隙内的安全事故,血的教训推动了间隙检测装置的进步发展。

传统城市轨道交通采取的间隙检测方案分为以下几类:传统物理防夹,包含防夹挡板、防爬斜坡、防夹横撑等[2],可在一定程度上减小人员被夹风险;辅助瞭望灯带,依赖司机或站务人员观察,可判断是否夹人夹物,但在面临全自动驾驶项目显得非常无力;红外防夹装置及激光防夹装置,通过固定装置与站台门或站台板连接,可自动判断间隙内是否存在异物,但其安装位置受到设备限界安装制约、探测范围不能被站台门及物理防夹设备遮挡、又不就能侵入车辆动态包络线,其有效安装空间狭小,探测区域受限[3-6]。因此,轨道交通运营线路,特别是全自动驾驶线路,需要提供几种新型间隙检测方案,可在最大程度上检测站台门与车门间隙区域,并实现远程联动控制功能[7-10]。

1新型检测方案

为解决既有间隙检测方案的探测设备覆盖空间不足、安装空间受限、依赖现场人工观察等问题,现提出以下3种新型间隙检测方案,设计思路主要考虑了尽可能避开限界最狭窄处、采用可伸缩式探测设备方式,及增大检测设备的探测区域。此外,上述3种新方案均需具备线路传输路径及显示装置。结合未来轨道交通全自动驾驶运行线路,间隙检测系统的探测结果需接入信号系统,发现异常可随时切断安全回路,进一步保证线路安全运营。

1.1方案一

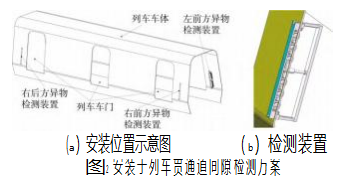

考虑目前列车车体多为鼓形车体,距离站台装修完成面上300~900 mm处安装间隙探测设备位置受限,而在站台板以下部分限界收缩,此位置可安装检测设备的空间增大。因此,在站台装修完成面下部800 mm位置安装,其底座采用嵌入式安装至底部安装槽。此检测方案的主要设备由异物检测装置(含激光检测装置)、线路传输装置、位置显示装置组成[11],如图1所示。调整激光检测装置角度,使检测范围完全覆盖站台门的滑动门区域。当间隙探测系统收到站台门关闭且锁紧信号后,检测装置开始工作。检测装置内安装的激光传感器通过探测设备与物体之间距离,判断间隙内是否存在异物。

若探测距离过短或与设定距离不符,则存在异物;否则,不存在异物。判定后将是否存在异物信息通过传输装置传递给显示屏,系统可根据检测设备安装位置与检测距离,判断并显示异物所对应门扇位置并报警,同时切断安全回路,待工作人员确认无异物后,列车方可出站。

1.2方案二

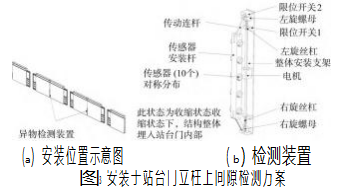

采用可伸缩式检测装置,同样可避免设备安装受限问题。本套检测方案考虑与列车车体结合设置,由伸缩杆、电机、传感器等组成[12]。传感器发射和接收端分别安装于车辆头尾靠近贯通道位置,每节车每侧安装一组,如图2所示。

为保证传感器处于干净干燥的工作环境,传感器置于透明密封盒内,并随伸缩杆做水平运动。为进一步保证车体的气密性,密封盒周围安装密封胶条。

当列车进站停稳后,系统收到列车车门关闭且锁紧信号后,支撑架沿着伸缩杆水平推出车体,打开到位后,传感器一端发射激光或红外光束,另一端接收。当接收端未收到完整信号,即判定间隙内存在异物。此时,间隙检测系统自动切断安全回路并报警,将存在异物的报警信息传递显示在监控室,交由站务人员判断处理。若收到完整信号,则支撑架水平运动回车体内,复位完成后,向列车反馈完成信号,列车发车。

1.3方案三

本套方案采用可伸缩式间隙探测设备,与站台门系统结合设计。考虑站台门整体设计美观性、可实施性,检测装置安装于站台门立柱内,由上连杆、传感器支架、下连杆等组成[13],如图3所示。曲线站台建议在每个活动门两侧立柱内安装一组传感器;直线站台建议每侧设置一组传感器。传感器可根据车站的具体形式,选择激光传感器或红外传感器。

当间隙检测系统收到站台门关闭且锁紧信号后,该装置从站台门立柱位置向轨道侧推出,上下丝杠旋转使设备水平推出,推出到位后,传感器进行探测工作。探测原理与方案二相同。若某个传感器未接收到信号,则表示该间隙内存在异物,切断站台门系统的安全回路,并交由运营人员介入处理;若所有传感器均接收到信号,则表示间隙内无异物,该装置由打开状态变为收缩状态,收缩到位至站台门立柱后,反馈信号系统完成信号,列车发车。

2方案对比分析

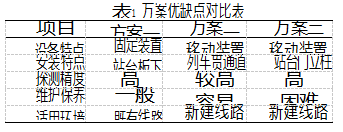

本文提供的3种创新方案,结合其安装特点、探测精度、维护保养方面都存在不同的适应性,现针对以上特点进行对比分析,判断不同方案适用的环境类型。

2.1方案一

(1)安装特点

传感器安装于站台板的下部,为固定式安装设备,可设置多重防脱落、防偏移装置,保证其安装牢固稳定可靠。即使支座发生偏移,人为屏蔽该检测设备,仍可保障运营。

(2)探测精度

本方案推荐采用距离传感器,测量精度可达到毫米级。通过布置多组激光传感器,光斑全面覆盖探测间隙,可检测出该间隙内存在的异物。

(3)维护保养

由于采用距离传感器检测,需保证检测设备盒子需干净、透亮。在日常维护中,需及时清洁设备盒子。由于仪器的安装位置为站台板下部,仅可在天窗期进行维护。维护时间相对紧凑,需安排专业人员在特定时间完成该设备的检修、维护、保养。

(4)适用环境

本方案应用环境较为灵活,可适应各种不同类型的车站及车辆。不影响既有站台门的美观性,无需改造车体,适用于既有线路加装检测装置。在天窗期完成改造,可基本实现无感知检测。

2.2方案二

(1)安装特点

传感器安装于车辆的贯通道位置,仅在检测时水平推出。由于该装置与列车紧密结合,需在车内贯通道位置出让部分空间以供设备安装。

(2)探测精度

结合车体在伸缩架内设置多个激光或红外传感器,

检测范围构成密集光栅,可检测出卡在光栅内的物品或人员。但高速运动列车产生的震动可能导致传感器发射端和接收端偏移。

(3)维护保养

为保证车体的密封性、检测设备的干净可靠,结合车辆维修周期,设计并规定该设备的维护保养周期。检验维修工作主要在车辆段内完成。但其安装于车辆的贯通道位置,车辆的震动对其的检测效果影响较大,需经实时对该传感器进行校准,甚至可能发生设备推出无法收回的极端情况。

(4)适用环境

本方案仅对车体进行改造,对线路无影响。可结合车辆大修或更新车辆时,根据线路条件,加装此设备。

2.3方案三

(1)安装特点

传感器安装于站台门的立柱上,与站台门系统结合设计。

(2)探测精度

传感器在安装上设置方式同方案二,根据站台形式可选择不同类型、数量传感器。但由于站台门多采用底部或顶部固定,列车运动时,站台门受到活塞风力的作用,该设备可能会产生微小位移。

(3)维护保养

安装位置位于轨行区,仅可在天窗期维护检修,维护内容含校准和密封等,时间紧凑。

(4)适用环境

该装置可随站台门一体化设计、一并安装。对站台整体的美观性影响较小。为了更直观显示3种方案的优缺点,现将上述方案特点总结如下表。

3结束语

传统的间隙检测方案通常是通过物理检测、人为检测或安装固定式设备检测等,对该间隙完成安全验证。

但上述手段无法在空间局促、复杂环境车站安装[14]。既有线路的防夹挡板、防爬斜坡、防夹横撑等物理防夹装置不能完全弥补车门与站台门之间缝隙,红外或激光防夹装置安装空间受限,导致其检测范围受限[15]。为拓宽设备检测范围,本文创新提出3种新型安装方案,通过详述其设计理念、布置方式、存在问题等,判断不同方案的适用环境及维护保养建议。该装置可适应全自动驾驶线路,高精度检测车门与站台门之间缝隙内是否存在异物,进而保障乘客乘车安全。在未来应用中,可根据工程实际特点,对上述方案进一步优化设计。

参考文献:

[1]GB 50157—2013:地铁设计规范[S].

[2]陈卓,张世勇,李晓宁.基于激光雷达技术的智能间隙探测系统适应性分析[J].城市轨道交通研究,2019,22(12):161-164,167.

[3]黄中全,严强,雷昶.轨道交通站台门与列车间隙障碍物探测方法[J].自动化与仪器仪表,2019(7):194-196.

[4]孙家荣,龚琦.浅谈地铁站台门异物自动检测技术[J].建筑工程技术与设计,2018.

[5]谭飞刚,翟聪.地铁曲线站台空隙异物自动检测预警系统研究[J].铁路计算机应用,2018,27(6):59-61.

[6]祝建成.城市轨道交通站台门防夹装置的研究与探讨[C]//2015年中国城市科学研究会数字城市专业委员会轨道交通学组年会.2015.

[7]赵新赢,袁景,李福川,等.城市轨道交通站台门和列车门间隙安全探测系统的设计[J].工程建设与设计,2021(18):115-118.

[8]魏刚,张小虎,陈宁宁.城市轨道交通站台门与车门间隙探测系统研究[J].铁道通信信号,2020,56(9):85-88.

[9]孙娟娟.站台门与列车车门间隙防夹人装置对比浅析[J].科学技术创新,2020(15):177-178.

[10]郑志敏.关于FAO线路车门和站台门间异物探测的研究[J].铁路通信信号工程技术,2019,16(10):76-79.

[11]侯妍君,李鑫磊,申樟虹.站台门与列车车门间异物探测装置的探讨[J].机电工程技术,2020,49(3):65-66,102.

[12]侯妍君,李鑫磊,申樟虹,等.站台门与车门间隙探测装置研究[J].现代机械,2020(1):94-97.

[13]申樟虹,侯妍君,李鑫磊,等.一种用于站台门与列车车门间隙探测的检测装置:CN211402787U[P].2020-09-01.

[14]黄俪,王炯,李梦和.城市轨道交通全自动运行模式下站台门相关问题研究[J].城市轨道交通研究,2021,24(9):137-141.

[15]沈旭蕾.浅谈地铁站台门异物自动检测技术[J].轻松学电脑,2018(9):1.

[16]王啸,肖义,王飞,等.一种基于图像识别联动控制列车门和站台门的方法及系统.CN201910074933.8[P].2023-06-17.