无线电波坑道透视法对煤矿井下地质构造的探测应用论文

2024-05-20 11:44:42 来源: 作者:zhoudanni

摘要:煤矿矿井在生产过程中,由于地面水和地下水通过各种通道涌入矿井,当矿井涌水超过矿井正常排水能力时,就造成矿井水灾,通常称为透水,这是煤矿常见的主要灾害之一。为了预防以及减少此类事件,常采用物探方法对掘进方向进行探测,提前发现含水地质构造的分布情况,针对性的采取措施降低灾害的发生。

摘要:煤矿矿井在开采过程中,采掘工作面附近的含水地质构造容易引发矿井水灾,为了确保工作面安全回采,常采用无线电波坑道透视法对工作面进行探测,论述了无线电波坑道透视法的地球物理特征以及基本原理,说明了方法的野外操作、数据处理以及地质解释方法,并通过实际案例论述了方法的实施要点,该方法可以在煤矿采掘过程中提前发现含水通道以及含水改造,从而指导开采生产。

关键词:无线电波坑道透视法,井下工作面,综合曲线法,层析成像

煤矿矿井在生产过程中,由于地面水和地下水通过各种通道涌入矿井,当矿井涌水超过矿井正常排水能力时,就造成矿井水灾,通常称为透水,这是煤矿常见的主要灾害之一。为了预防以及减少此类事件,常采用物探方法对掘进方向进行探测,提前发现含水地质构造的分布情况,针对性的采取措施降低灾害的发生。其中通过无线电波坑道透视法探查煤矿开采工作面内存在的地质构造异常体,可以提前发现含水通道以及含水构造,从而指导开采生产,确保工作面安全回采。

1地球物理特征分析

煤层是自然界中由植物遗体转变而成的层状可燃沉积矿产,其沉积序列容易识别,地层在未采动之前,其电性特征横向分布比较均匀,纵向分布虽变化较大但又相对固定,当煤层被采动后或者存在含水构造时,其电阻率以及介电常数会发生变化,探测到的数值会有明显的差异,可以用来识别目标地质体[1]。

总之,当煤层原来的电性分布规律变化后,电阻率、介电常数等参数的异常给相应的电法探测提供了良好的地球物理前提。

2无线电波坑道透视法的基本原理

由于各类岩层的电阻率和介电常数等电性参数的不同,电磁波在煤层以及围岩中传播时能量会发生衰减,特别是低阻岩层有很强的吸收作用,最终会影响电磁波在介质中的磁场强度变化,无线电波坑道透视法就是通过探测电磁波的磁场强度的变化规律识别地质异常体。当电磁波沿传播路径遇到含水构造的分界面时,会发生反射与折射现象,造成前进方向上能量的衰减,因此在井下探测时当传播路径中含有断层、陷落柱、含水裂隙等含水构造时,在另一侧的巷道无法接收到信号或者信号很微弱,这样的区域称之为透视异常区域,其对应的地质体有可能就是探测目标,结合矿井的地质资料进一步推断地质体的类型,并划分其具体的范围,如图1所示。在实际探测中,只需通过特定的设备观测某个固定频率的透射电磁波的磁场振幅分量[2]。

电磁波在煤层介质中传播的磁场强度与发射机的发射功率、发射机与接收机的位置距离、传播介质对电磁波的吸收系数以及发射天线与测线的夹角的大小有关,其中引起磁场强度变化的最关键的因素是吸收系数。在电磁波的发射频率固定的情况下,传播介质对电磁波的吸收系数是关于煤或岩石的介电常数ε、导磁率μ、电导率σ的函数,由于煤层与围岩的电性特征不一致,特别是介电常数有较大差异,因此电磁波沿传播路径中在煤层与顶底板的分界面两侧吸收系数以及电磁波的磁场强度会发生明显变化,同时当煤层厚度发生变化时也会导致上述两个参数发生变化,通过采集这种数据变化,后期经数据处理可以得出电磁波在介质中的变化规律,从而分析出介质的变化范围,即地质异常体的位置。

3野外施工与数据处理

无线电波坑道透视法采用的设备由发射机和接收机两部分组成。发射机负责发射电磁波信号,接收机负责接收反射信号,二者均是完全不接地,也不共地的两个独立部件。接收机与接收机之间的同步由设备主板控制,仪器由CPU控制发射电路产生所选择频率发送一次场,形成向地下发射电场,离放电点不同距离形成不同的强度的电场,在电场覆盖的区域内,通过布置一系列的电极,来接收电压差。通过测量电磁波发射路径上电磁场强度的变化,可以分析预测传播介质的电性变化。该设备可以采用一发单收或者一发多收,灵活配置收发系统模式;施工人员根据仪器的提示,完成仪器的摆放和线缆的连接,收发之间的同步仪器自动完成;可以采用5种发射频率,8个通道实时并行接收,可以大大提高施工效率;具有对工频信号的抑制能力,穿透能力可以达200m以上,适合山西区域内典型煤系地层中的探测施工[3]。

实际观测时采用定点法,即将发射机固定在某一确定位置后,在另一巷道将接收机按照发射机投影中心向外分别布设,最终形成扇形的发射接收路径,同时为了提高精度要调换发射电极与接收电极,重复观测,两次数据交会叠加,最终确定异常区的分布范围,具体施工情况见图2。同时在施工中可以根据井下断层揭露情况等已知的地质资料、实际巷道中的干扰分布等情况,对发射点位以及接收点位进行调整,点位尽可能分布在坚实地层中,避开积水、淋水区域以及皮带或其他设备,确实无法避开时要做好记录。

资料处理与解释方法在一般都用综合曲线法和层析成像方法解释,其中综合曲线法是通过对比理论场强、实测场强和差值场强三条曲线,当实测场强曲线的数值低于理论场强曲线,可以判断出目标构造体的吸收系数大于围岩,所以异常的特征是阴影,场强值因异常体的屏蔽而小于正常场强。当实测场强曲线的异常部分高于理论场强曲线。形成这种异常有两个原因。一般煤层的吸收系数大异常体,有规律的火成岩侵入体等,二是透视范围内有规律的干扰场大于正常场强。层析成像法是CT技术在地球物理勘探中的应用,其中无线电波层析成像等已取得了比较理想的地质效果,其具体原理就不赘述了。

4实际案例分析

本次案例选取的是山西南部某煤矿的一个首采工作面3102,含煤地层属于典型的山西煤层地层,主要煤层分布在太原组和山西组,当前开采的煤层为3号煤层,3102工作面布置于井田南部3号煤层一采区,工作面走向长795m,切眼长220m,煤层基本稳定,结构较简单,其顶板主要是中粒砂岩以及泥岩,底板主要是铝质泥岩与泥岩,顶底板与煤层的电性差异较大。

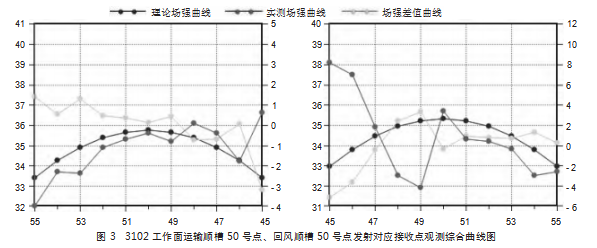

本次探测选用的测网密度是发射点距50m、接收点距10m,具体施工时在探测工作面的一侧巷道按照50m间隔布设发射点,在另一侧巷道按照间隔10m布设接收点,编号一般从切眼处以0号开始按照距离确定,测量时针对每个发射点在对面巷道的投影处形成扇形接收,一般外扩5个点,形成11个对应接收点;测量时依次从各个发射点发出电磁波信号,形成多个扇形数据叠加在一起,为了能够更精准测量,会从工作面的两侧各自测量一次,形成最终数据。如图3。

在实际工作中,要根据不同厂家生产的设备选取不同的频率,要求测试当前发射频率电磁波在穿透工作面后的衰减比较稳定,接收到的测试数据容易识别,经过实际测试本次选取了365kHz作为试验频率。

野外工作结束后,对原始数据用综合曲线法和层析成像方法解释,选取了工作面运输顺槽50号点、回风顺槽50号点发射对应接收点观测综合曲线图与工作面0-45号点层析成像图进行了分析,其中横坐标代表点位的编号,纵坐标代表场强。如图4。

在进行数据分析与资料解释时,将实测场强曲线低于理论场强曲线,吸收系数相对较大,高值比较集中的区域划分为地质异常体。本次取吸收系数大于等于0.04和实测场强小于等于41db作为划分异常区的阈值。而阈值的确定要根据前期已知地质区域的试验和后期实际效果的验证来调整。

在图4中,将吸收系数偏高且高值分布密集的区域圈定为透视异常区,并分别按照从左到右编号为K1异常区、K2异常区,按照视觉习惯,将低值区域的无异常部分用暖色调表示,高值区域的相对异常部分用冷色调表示,并对照矿井地质图,结合巷道揭露情况,解释结果详细如下:

K1异常区位于回风顺槽距离切眼50~130m,纵向由回风顺槽向工作面内延伸0~175m左右范围。从实测场强和反演吸收系数图可以看出该区实测场强值低,吸收系数大于0.04以上,实测场强值低于41db。由于该部分实测场强曲线低于理论场强曲线,吸收系数相对较大,综合3102回风顺槽、运输顺槽两巷揭露情况,推断该异常区为工作面内隐伏断层发育或煤层破碎区影响,异常区范围相对较小,对回采影响较小。

K2异常区位于回风顺槽距离切眼200~340m,纵向贯穿整个工作面,这部分实测场强较低,吸收系数数值相对较高,吸收系数略大于0.04,实测场强值低于40db,推断该异常区为工作面内隐伏陷落柱发育,陷落柱周边可能伴生有选层发育,同时陷落柱发育区范围煤岩体破碎,异常区影响范围大,对回采影响大。

5结论与建议

(1)无线电波坑道透视法利用电磁波沿传播路径在煤层与顶底板的分界面两侧吸收系数以及电磁波的磁场强度的变化规律识别地质异常体,可以探查煤矿开采工作面内存在的地质构造异常体,提前发现含水通道以及含水改造,能够发现透视异常区域,并结合地质资料推断分析形成原因从而指导开采生产,确保工作面安全回采。

(2)无线电波透视法探测构造异常解释是通过地质体的电性差异和电信号的吸收强弱进行的,引起地质体电性差异和吸收强度的因素很多,导致了探测结果的多解性。在实际工作中要及时与井下巷道揭露情况、井下钻探情况和探放水记录等进行对比分析,修正选取的阈值和解释结果,进一步提高探测的准确性。

参考文献

[1]刘志新,刘树才.矿井地球物理勘探[M].徐州:中国矿业大学出版社,2016.

[2]李鹏飞,马玉龙,张杰,等.矿井综合物探技术在隐伏含水构造探测中的应用[J].中国煤炭地质,2022,34(10):60-65.

[3]王铮,易洪春.无线电波透视技术在工作面隐伏地质构造探测中的应用[J].煤炭与化工,2023,46(6):59-63.