贵州某煤矿区崩塌地质灾害成因分析及治理措施浅析论文

2024-05-10 10:10:13 来源: 作者:liyuan

摘要:贵州山区地质环境条件脆弱,多年来煤矿区不合理的开采破坏了原有生态环境,煤矿开采引发的地质灾害一直威胁着人民生命财产安全,个别煤矿过度开采引发严重的地质灾害出现了人员伤亡。煤矿地质灾害引发的民生、环境等一系列问题,是困惑当地人民政府的头等难题。为消除可能出现的矿山地质灾害对当地居民、煤矿生产人员造成的安全隐患,通过对某煤矿崩塌地质灾害的分布范围、规模、诱发因素及地质条件进行分析,了解崩塌形成机制,在此基础上提出防治措施建议,对保障煤矿工作人员及周边受威胁群众的生命财产安全,对促进煤矿的安全、可持续开采具有重

摘要:贵州山区地质环境条件脆弱,多年来煤矿区不合理的开采破坏了原有生态环境,煤矿开采引发的地质灾害一直威胁着人民生命财产安全,个别煤矿过度开采引发严重的地质灾害出现了人员伤亡。煤矿地质灾害引发的民生、环境等一系列问题,是困惑当地人民政府的头等难题。为消除可能出现的矿山地质灾害对当地居民、煤矿生产人员造成的安全隐患,通过对某煤矿崩塌地质灾害的分布范围、规模、诱发因素及地质条件进行分析,了解崩塌形成机制,在此基础上提出防治措施建议,对保障煤矿工作人员及周边受威胁群众的生命财产安全,对促进煤矿的安全、可持续开采具有重要意义。

关键词:煤矿;崩塌地质灾害;成因分析;防治措施

通过某煤矿现场实地调查,受煤矿采空变形影响,该煤矿区近年来发生过4次较大规模的崩塌。2017年发生2次,2020年发生一次,2022年5月31日发生一次。期间有零星碎石掉落;碎石体积约0.001~50.0m3,崩塌堆积物集中在坡脚100m范围内。其中2017年发生的两次已崩塌已进行过简单清坡治理。

1某煤矿区地质简况及地质灾害发育现状

1.1矿区地质简况

煤矿区出露地层由老到新依次为:二叠系上统龙潭组(P3l)、长兴组(P3c),三叠系下统夜郎组(T1y)及第四系(Q)。各时代地层岩性分述如下:

1.1.1二叠系上统龙潭组(P3l)

为一套海陆交互相、多旋迥沉积组成,出露岩性以粉砂岩、粘土岩、炭质粘土岩、菱铁质灰岩及煤层为主,局部含菱铁矿及黄铁矿结核。出露厚度为263.25~416.25m,平均厚度为337.30m。

1.1.2二叠统上统长兴组(P3c)

呈带状出露于矿区东部,岩性为灰色中至厚层含燧石生物碎屑灰岩,偶夹炭质泥岩条带。厚20m,顶部见一层厚约1m的泥灰岩。

1.1.3三叠系下统夜郎组(T1y)

共两段,夜郎组第二段(T1y2)出露于矿区中东部地势较高地带,为浅灰色、灰色及浅灰绿色中厚层状至厚层状泥灰岩、灰岩,底部泥质条带增多、增厚成薄层状泥质条带。地层厚度为182~450m。夜郎组第一段(T1y1):为浅灰色、浅灰绿色泥岩、钙质泥岩、泥灰岩。出露厚度为10.04~36.07m,平均23.37m。

1.1.4第四系地层

分布于场区中部地势相对较缓的坡地上,厚度0~5m。岩性为深灰色至浅黄灰色碎石土,表层常含腐殖质,碎石成分为风化的泥石岩、粘土岩、粉砂岩等,结构松散。

在矿区中南部地势较高的台地上,是上部山体历年崩塌形成的崩塌堆积体,岩性为浅灰色灰岩、泥灰岩碎块及转石。

1.2地形地貌

该崩塌区域属于侵蚀、溶蚀斜坡地貌。由于自然形成陡岩,受煤矿采空变形影响形成崩塌地质灾害,矿区为剥蚀溶蚀地貌,中上部为陡崖,顶部为缓斜坡,陡崖近乎直立,缓斜坡坡度15。~30。,危岩体呈扇形展布,陡崖顶部海拔高程为1410~1460m。

1.3崩塌地质灾害现状

崩塌危岩带所在陡崖临空面近乎直立,极易形成坠落式崩塌。危岩带出露地层岩性为三叠系下统夜郎组(T1y)浅灰色、灰色及浅灰绿色中厚层状至厚层状泥灰岩、灰岩及泥质灰岩,岩层产状为80∠3。。危岩带高80~100m,长约400m,厚约0.3~3.5m,体积约30000m3。根据现场地质测绘成果,现状地质灾害为岩体崩塌,可见的崩塌体共四个,现分述如下[1-3]:

BT1:分布高程1420~1438m,崩塌地层为T1y灰色薄至中层状灰岩,平面形态呈带状,分布面积约120m2,崩塌体体积约936m3。因当地村民耕作,已对崩塌体进行了清理,现场仅可见少量大块转石规程于斜坡上,砖石规模0.01~0.5m3。

BT2:分布高程1330~1336m,崩塌地层为P3c灰色中层状燧石灰岩,平面形态呈三角形,分布面积约28m2,崩塌体体积约237m3。现场可见大块转石堆积于斜坡上,堆积区面积约52m2,转石规模0.01~0.8m3。

BT3:分布高程1355~1375m,崩塌地层为P3c灰色中层状燧石灰岩,平面形态呈三角形,分布面积约54m2,崩塌体体积约582m3。因当地村民耕作,已对崩塌体进行了部分清理,现场可见大块转石堆积于斜坡上,堆积区面积约15m2,转石规模0.01~10m3。

BT4:分布高程1380~1457m,崩塌地层为T1y灰色薄至中层状灰岩、泥灰岩,平面形态呈带状,分布面积约856m2,崩塌体体积约23070m3,崩塌形成时间为2018年4月初。崩塌体堆积于其下方,堆积区清晰可见,面积约7584m2,岩块块体体积0.01~0.3m3。2022年6月初曾出现少量岩体崩塌,崩塌量约50m3。

1.4危岩体特征

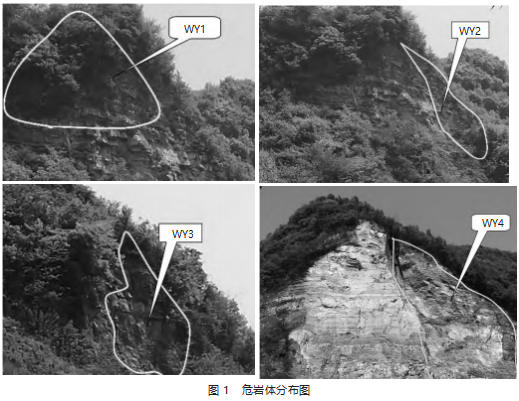

危岩体(WY1):分布于BT1留下的凹腔上方。危岩体之下已大部失去支撑,有全部崩落的可能。分布高程1423~1439m,崩塌地层为T1y灰色中厚层状灰岩,平面形态呈三角形,面积约57m2,崩塌体体积564m3。

危岩体(WY2):分布于BT1留下的凹腔下方。危岩体由于裂隙切割已与母体脱离。分布高程1388~1419m,崩塌地层为T1y灰色中厚层状灰岩、泥灰岩,平面形态呈梯形,面积约525m2,危岩体体积5530m3。

危岩体(WY3):分布于BT1留下的凹腔南侧。危岩体由于裂隙切割已与母体脱离。分布高程1369~1426m,崩塌地层为T1y灰色中厚层状灰岩,平面形态呈梯形,面积约3572m2,危岩体体积约74719m3。

危岩体(WY4):分布于矿区南侧,主要是BT4后方的松散岩体。危岩体由于裂隙切割已部分与母体脱离,在人类活动的影响下会再次崩塌。分布高程1367~1465m,崩塌地层为T1y灰色中厚层状灰岩,平面形态呈梯形,面积约1358m2,危岩体体积19812m3。

2煤矿地质灾害影响因素及成因分析

2.1崩塌形成影响因素

2.1.1不利地形条件

危岩带微地貌以陡崖、陡坡为主,地形坡度很陡。危岩临空面倾角的大小跟危岩的形成密切相关,是危岩形成的必备条件,倾角越大,危岩愈易失稳;危岩所处高度越高,其重心越高,越容易出现倾倒失稳。

2.1.2地质构造影响

危岩带节理裂隙发育,受节理裂隙、岩体卸荷、风化等影响,区内岩体节理裂隙发育,岩体破碎,完整性差。

2.1.3地层岩性

岩性对岩质边坡崩塌落石的控制作用是明显的,岩质边坡稳定性主要取决于岩性组合。危岩带地层岩性为灰岩,为硬质碳酸盐岩,当坡角大于70。时,由于岩层界面的差异性风化卸荷作用,使陡倾层状边坡在局部坡面上,极易形成众多深浅不一的凹岩腔。这些凹岩腔的产生和发展,使得凹岩腔上覆岩体逐渐发展为危岩,并在降雨或人工开挖等诱发因素下,发生崩落。

2.1.4岩体结构

软弱结构面对岩质边坡的变形与破坏具有显著的控制作用,在边坡中出现的频率及其相互组合是危岩形成和破坏的原因之一,危岩的失稳多以这些控制性裂隙为边界进行破坏。这些控制性裂隙包括岩层层面、节理裂隙、片理与劈理等软弱结构面,这些成因不同、大小不一的结构面将岩体分割成性质各异、力学强度不均的各种岩体结构体,危岩主控结构面切割越深,越容易失稳。

2.1.5水的作用

雨季是危岩失稳的多发季节,降雨强度越大、历时越长越易发生。地表水的入渗量与岩石的裂隙大小、深度及密度息息相关。暴雨期间容易导致岩体中短时间内形成一定的裂隙水压力,从而加速危岩的变形和发展。此外,雨水的下渗还起到了软化和降低岩体力学强度的作用,对危岩抗滑稳定不利。

2.2成因分析及稳定性预测

危岩体构造裂隙发育,构造节理与原生节理(层理)、卸荷节理共同作用,将岩体切割呈块状等;危岩带外倾结构面对危岩体的结构及稳定性起控制作用,其走向与陡崖走向斜交,较陡倾的裂隙结构面不利于岩体的稳定。另外危岩带所处地段坡高且陡,高陡的临空面及局部掉块形成的凹岩腔,引起强卸荷作用,形成卸荷裂隙,或加宽加大原构造裂隙;各种裂隙在外力地质作用下,导致裂隙宽度和长度增加。对岩体的切割加大,使危岩面积逐步加大。在雨水、爆破震动及根系生长等外力作用下使危岩崩落,对生命财产造成威胁[4]。

根据稳定性计算结果及稳定性判定标准对危岩进行了稳定性评价。评价结果显示:煤矿区内各危岩体处于基本稳定状态的有WYI、WY4、处于欠稳定状态的有WY2、WY3。

3设计原则及治理措施分析

3.1设计原则

(1)以防止崩塌(危岩体)不产生整体滑动为基本目标。

(2)采用支挡等措施增加崩塌的稳定性,确保居民生命财产安全。

(3)治理工程布置应考虑经济和施工条件的合理性。同时考虑山体的景观功能性。

(4)治理后崩塌区应严格控制崩塌体影响区域的人类工程活动。

(5)采用动态设计、信息法施工。

3.2治理措施

根据崩塌(危岩体)的基本特征,在分析崩塌形成机制、稳定性评价的基础上,以及崩塌前缘被保护对象的重要性、对群众生命安全危害的社会影响性,综合考虑危岩体的实际情况,从以下两种方案进行比选[5-7]:

方案一:局部清理危岩+坡脚拦石头沟+预应力锚索(杆)+被动防护网。对坡体中上部危岩体进行清除,对中下部危岩体进行加固。同时对后缘及侧缘裂缝用水泥砂浆进行封闭,防止雨水短时大量下渗。

方案二:大面积清理危岩+主动防护网。按节理裂隙面顺向清楚,采取一坡到底,对坡面采取整体主动防护网的方式进行危岩体治理。同时对后缘及侧缘裂缝用水泥砂浆进行封闭,防止雨水短时大量下渗。

方案一和方案二均能达到防治崩塌地质灾害的目的。由于煤矿采空变形仅处于相对稳定状态,近年出现新的地表裂缝,说明采空变形仍然在持续,采用方案一能较好地适应采空变形引起的新的崩塌。方案二采取全部清除的方式,岩体清除量大,施工难度大,工程量投入大。综合考虑崩塌地质灾害治理近期及远期需要,建议采取方案一对危岩进行治理。

4结论

本次对某煤矿崩塌(危岩体)采取调查、测绘以及室内试验等手段进行了全面、系统的勘查,查明了灾害体的地质环境条件及基本特征,并对灾害体的形成机制、稳定性及防治工程方案进行了分析和评估,主要结论如下:

(1)通过崩塌勘查,该煤矿所处区域内发育崩塌体有四处,围岩带各危岩体处于欠稳定-基本稳定状态。

(2)通过对某煤矿崩塌体发育特征分析,该煤矿崩塌体主要受地形地貌、地层岩性、地质构造、岩体结构等因素影响,不利的地形条件为崩塌地质灾害提供了有利条件。

(3)通过对崩塌体成因分析,掌握了其发育规律最终确定了该崩塌体的治理措施为:局部危岩清理+被动防护网+拦石沟的综合治理方式。

参考文献

[1]王刚,王洪峰,王刘文,等.某煤矿开裂山体稳定性评价及防治措施建议[J].西部资源,2023(5):36-38.

[2]陈敏.贵州洞湾煤矿地质灾害及其治理[J].中国煤炭地质,2008,20(4):53-55.

[3]王韶伟,袁鹏举.煤矿地质灾害的特征及防治策略探讨[J].中国石油和化工标准与质量,2022,42(3):147-148.

[4]王进良.煤矿地质灾害特征及其防治措施[J].能源与节能,2021(6):98-100.

[5]蔡立标.地质灾害发育特征及形成机制分析[J].世界有色金属,2018(16):264-265.

[6]陈帆,刘立,陆海空,等.岩质高陡边坡稳定性分析[J].西华大学学报(自然科学版),2010,29(3):54-55+94.

[7]黄江,石豫川,吉锋,等.三维激光扫描技术在高边坡危岩体调查中的应用与讨论[J].长江科学院院报,2013,30(11):45-49.