花溪区燕楼镇某崩塌地质灾害形成机制及稳定性分析论文

2024-05-09 11:34:49 来源: 作者:liyuan

摘要:崩塌地质灾害是贵州山区常见的地质灾害类型之一,文章以花溪区燕楼镇某崩塌地质灾害为研究对象,通过资料收集、现场勘查等方式综合分析研究区内地质环境条件,岩土体结构组成,查明灾害体范围、规模、变形特征,分析崩塌地质灾害形成机制、危害情况、对崩塌稳定性进行分析评价,对崩塌变形发展趋势进行预测并判定在各种工况条件下灾害体的稳定性,为治理工程设计提供可靠的地质依据及防治工程建议,目的在于从根本上消除地质灾害隐患,改善研究区地质环境。

摘要:崩塌地质灾害是贵州山区常见的地质灾害类型之一,文章以花溪区燕楼镇某崩塌地质灾害为研究对象,通过资料收集、现场勘查等方式综合分析研究区内地质环境条件,岩土体结构组成,查明灾害体范围、规模、变形特征,分析崩塌地质灾害形成机制、危害情况、对崩塌稳定性进行分析评价,对崩塌变形发展趋势进行预测并判定在各种工况条件下灾害体的稳定性,为治理工程设计提供可靠的地质依据及防治工程建议,目的在于从根本上消除地质灾害隐患,改善研究区地质环境。

关键词:形成机制;稳定性分析;发展趋势;防治建议

近年来,贵州省地质灾害频发,造成大量的人员伤亡和财产损失,省委省政府和各级人民政府对此高度重视和关注。花溪区燕楼镇某崩塌地质灾害隐患点为2018年全省高位地灾隐患专业排查工作时登记入库,该隐患点主要威胁下方居民房屋、交通要道(县道)、过往车辆、过往行人及当地村民的生命财产安全。该隐患点崩塌危岩带微地貌为陡崖,因陡崖上方节理裂隙较发育,可见节理裂隙切割形成的楔形体,虽然现状下危岩带上发育的危岩单体大部分处于基本稳定状态,但随着汛期的到来,危岩带上的危岩单体在极端天气条件下,会加剧崩塌的发生。

1研究区地质环境条件

研究区属浅切割低山溶蚀、剥蚀山地地貌,主要由山峦、缓丘组成,其间发育有冲沟及岩溶洼地。地形总体呈东高西低、北高南低的趋势。危岩体沿线分布于崩塌危岩带各个部位,斜坡坡向主要为正西方向。崩塌危岩带坡脚斜坡上沿线可见古崩塌堆积体分布。该区受构造剥蚀及侵蚀作用,山高坡陡,地形起伏较大,斜坡体上植被生长较为茂密。研究区内出露地层有残坡积层(Q4dl+el)、二叠系茅口组(P2m)。研究区内岩层呈单斜产出,倾向80。,倾角为23。,坡体为反向坡,无大型断裂及褶皱构造发育,但节理、裂隙、溶蚀现象发育明显。研究区主要有两组节理:①组195。∠58。,线密度1~2条/m,宽2~5cm;②组340。∠60。,线密度1~2条/m,宽3~8cm,两组裂隙与岩层层面相互切割,将岩体切割成块状、楔形体[1]。陡崖带主要被这两组节理裂隙相互切割、组合,为危岩崩塌创造了条件。研究区属珠江流域红水河水系马林河小流域,区内地下水根据含水层岩性及含水介质特征,可将区内地下水可分为松散岩类孔隙水及碳酸盐岩岩溶水两大类。

2崩塌基本特征及形成机制

2.1崩塌基本特征

崩塌母岩为灰岩,溶蚀裂隙较为发育且延伸较长,裂隙部分被充填,节理裂隙将岩体切割成楔形体,且岩体下部存在软弱结构,由于差异风化形成了凹岩腔,局部地段卸荷强烈。

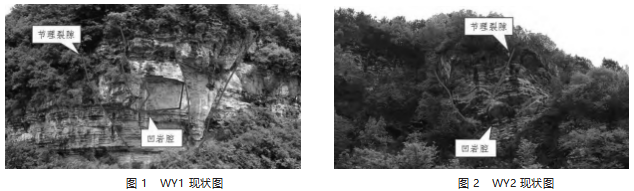

整个研究区陡崖划分了一条危岩带,危岩带横向长约150m,高度约60~80m,坡度在70。~90。,局部形成凹岩腔,根据现场调查及统计,危岩带发育有2个危岩单体(图1、图2)。长期受雨水及风化作用,危岩带陡崖岩体较破碎,岩体外倾结构面发育,发育的结构面主要为岩体层理J1、岩体节理裂隙J2及节理裂隙J3,J1:80。∠23。,J2:195。∠58。,J3:340。∠60。。节理面及岩层层面相互切割,将岩体切割成不稳定的危岩单体。结合该区地层特征,局部发育的危岩带岩体具有“上硬下软”,由于受岩体差异性风化剥蚀作用影响,在危岩带下部形成了凹岩腔[2]。

整个危岩带较为破碎且存在凹岩腔,陡崖侵蚀、风化作用及危岩带所处位置,为崩塌的形成提供了较好的位移空间,根据现场勘查及危岩体现状特征,判定该危岩体破坏类型为坠落式,总方量1330m3,属小型崩塌。

2.2崩塌形成机制

2.2.1风化作用

危岩体发育于茅口组灰岩地层中,底部薄层灰岩泥质成分较重,形成软弱夹层,受到长期的自然风化作用、温差、自重应力、构造营力、地表水溶蚀等作用下,致使岩体底部破碎,脱离母岩,形成较多的卸荷裂隙,在降雨等作用下脱离岩体产生崩落,形成凹岩腔。

2.2.2高陡边坡

由于岩石的差异性风化导致该区域形成了陡崖,陡崖高度约50m,坡度近于直立,局部存在负角度,当危岩体下部松散层受雨水冲刷或浅表小块岩石掉落后,便造成稍大的危岩体临空面,在自身和外界物理因素影响下,平衡失稳诱发崩塌散落,为崩塌的运动提供了有利条件。

2.2.3大气降雨

降雨在陡崖后缘裂缝中的水柱形成静水压力,雨水入渗崩塌体外倾结构面内形成的扬压力作用,都使得危岩在雨季的稳定性大幅下降,因而暴雨对危岩体的稳定性影响极大。

3崩塌稳定性评价及失稳运动分析

3.1定性分析评价

研究区岩性均为灰岩,但由于坡面下部岩体含泥质成分较重,形成了软弱结构,坡面岩体在差异风化作用形成凹岩腔,并随着风化作用的不断加强,凹岩腔不断扩大,岩块重心不断外移;同时岩体受到两组陡倾节理裂隙的切割,岩体成裂隙块状结构以及楔形体,一旦下部支撑失稳或形成的契形体贯穿外倾,就会产生崩塌。根据勘查目前发生大规模整体崩塌的可能性小,但由于破碎带大面积分布,局部间发生崩塌的可能性大,且具体发生的位置不易确定,形成整个危岩体下都是危岩体的威胁和危害区。

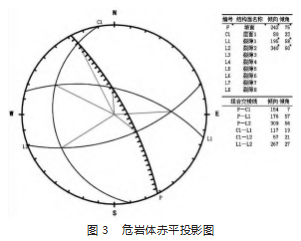

宏观评价主要是对危岩体的整体稳定性评价,利用赤平投影分析方法对危岩体的稳定性进行宏观定性分析,根据岩体现状结构,按边坡稳定分析理论来评价其稳定性,区域节理裂隙发育与危岩体的关系。根据结构面赤平投影图(见图3),对危岩体稳定性作如下评价。

根据危岩体赤平投影图分析可知:①岩层倾向与坡面倾向相反且大角度相交,为反向坡,整体为稳定结构面;②岩层面倾向与JL1、JL2的倾向均呈大角度相交,二者的组合交线倾向均与坡向相反,属于内倾结构面,属于较稳定结构;③JL1与坡面小角度相交,节理倾向与坡面倾向组合交线产状176∠57,属于外倾结构面,且倾角大于等于边坡底部坡角,属于不稳定结构;④JL2与坡面小角度相交,节理倾向与坡面倾向组合交线产状309∠56,属于外倾结构面,且倾角大于等于边坡底部坡角,属于不稳定结构。

通过上述分析:节理裂隙组合时起切割分解岩体的作用,J1、J2节理面走向与坡向呈小交角相交,J1、J2的组合角棱线倾向与坡向一致,节理将岩层切割为不稳定外倾楔形体,但考虑到岩层产状坡面倾向为反向坡,虽节理将岩层切割为不稳定外倾楔形体,边坡不会出现大规模的滑动或崩塌,但会出现零星掉块现象。

3.2定量计算评价

3.2.1计算参数的选取

为了量化分析危岩体的稳定性问题,在本次研究过程中采集了具有代表性岩样,并进行室内试验。基于危岩体的基本特征,采集的岩样均为危岩体上部形成危岩部位的岩石样,测其密度、抗拉强度、抗剪强度等岩体指标。

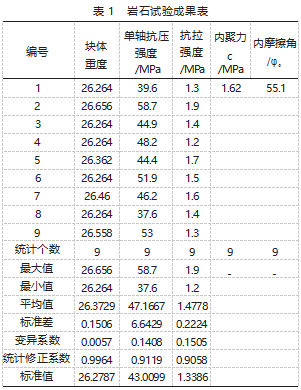

本次研究采集9件岩样进行室内试验,试验结果统计分析如下(表1)。

①经试验岩块抗拉强度标准值为1.34MPa,折减系数取0.4,抗拉强度折减后取值0.536MPa;②单轴压缩实验得出单轴抗压强度为43.01MPa,危岩体属于较坚硬岩;③经岩石抗剪强度实验得知研究区岩块内聚力(c)为1.12MPa,内摩擦角(φ。)为55.1。,危岩体内聚力(c)折减系数取0.2,内聚力(c)折减后取值0.224MPa;危岩体内摩擦角(φ。)折减系数取0.8,内摩擦角(φ。)折减后取值44.08。;④由于本次研究未进行岩体结构面抗剪强度指标的试验,结合类似工程经验,危岩带结构面内聚力(c)为0.1MPa,结构面内摩擦角(φ。)为28。。

3.2.2危岩体稳定性计算

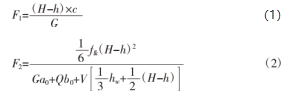

根据地质勘查分析该隐患点崩塌破坏模式为坠落式,故选用坠落式破坏计算公式[3]。

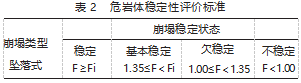

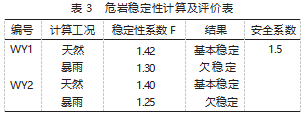

3.2.3等级划分及计算工况

根据《崩塌防治工程设计规范(试行)》(T/CAGHP 032—2018)的相关规定该隐患点威胁人数<100人,但威胁下方114县道,威胁设施重要性为较重要,故确定本次防治工程等级为Ⅱ级,确定坠落式危岩体稳定安全系数为1.50。稳定性计算采用自重、自重+暴雨两种工况。3.2.4稳定性评价标准及计算结果

根据上述计算方法及参数对危岩体进行稳定性计算及定性分析,危岩带处于基本稳定状态,但长时间雨水及风化作用,根据计算两处危岩单体在天然工况下均处于基本稳定,在暴雨工况下均处于欠稳定状态(表2、表3)。

3.3危岩失稳运动轨迹模拟分析

通过对各危岩体勘查分析,存在崩塌落石的可能,落石运动轨迹、落点、弹跳高度、速度、能量均可通过软件进行模拟和分析。为一些建筑物和构筑物的设置提供参考,为防治工程的设计提供较为可靠的依据。

以危岩单体剖面地形作为分析模型,进行落石岩块轨迹预测分析[4]。在陡崖带上选取危岩单体部位按点状或线状分布随机布置石块,根据崩落最大危岩单体体积及危岩带发育危岩体体积分析,掉落块石按2m3计算,落石用rocfall软件进行落石运动模拟。通过计算当落石方量为2m3时,崩塌落石最大弹跳高度为3.89m,最大运动速度为26.13m/s,最大动能为1819kJ(表4)。从剖面的落石运动轨迹来看,落石样本的运动状态为弹跳和滚动,根据软件模拟危岩单体滚动结果,结合实际调查结果,其模拟的危岩单体崩塌滚落范围与现场调查情况基本吻合。

4结语

研究区内危岩体在极端天气条件下易发生崩塌落石灾害,针对该隐患点,可采取被动防护网+危岩清理+自动化监测的方式进行综合治理,该方式可以对坡面落石进行拦截,清除现有危岩可有效地消除现状隐患,可保护现有地貌景观植被,自动化监测可对危岩带进行实时监测,监测其变形迹象,确保施工安全。

参考文献

[1]赵叶江.贵阳市仙人洞道观及水口寺小学崩塌(危岩体带)稳定性分析及治理措施[J].工程技术研究,2020,5(21):19-21.

[2]陈佳伟,袁小铭,陈加确,等.西南山区某危岩分布特征及综合防治工程技术分析[J].工程技术研究,2019,4(13):222-223.

[3]中国地质灾害防治工程行业协会,崩塌防治工程勘查规范(试行):T/CAGHP011—2018[S].北京:中国地质大学出版社,2018.

[4]刘晓晓.东江口崩塌灾害特征及稳定性评价[J].城市地质,2019,14(2):54-60.