金属材料加工过程中的缺陷分析与控制论文

2024-05-08 10:36:21 来源: 作者:liyuan

摘要:金属材料在各种工业应用中扮演着重要的角色,尽管产量正在逐年上升,但在其加工过程中常常会出现各种缺陷,可能对最终产品的质量和性能产生严重影响。因此,对金属材料加工过程中的缺陷进行分析与控制至关重要。文章首先对金属材料缺陷的分类进行了阐述,然后,针对金属材料缺陷的检测技术进行了分析,最后结合金属材料的缺陷特点,提出针对性的控制措施,进而为金属材料的加工质量提供可靠保障。

摘要:金属材料在各种工业应用中扮演着重要的角色,尽管产量正在逐年上升,但在其加工过程中常常会出现各种缺陷,可能对最终产品的质量和性能产生严重影响。因此,对金属材料加工过程中的缺陷进行分析与控制至关重要。文章首先对金属材料缺陷的分类进行了阐述,然后,针对金属材料缺陷的检测技术进行了分析,最后结合金属材料的缺陷特点,提出针对性的控制措施,进而为金属材料的加工质量提供可靠保障。

关键词:金属;加工;缺陷分析;控制

金属材料加工是制造业中至关重要的一环,涵盖了众多领域,从汽车制造到电子设备生产,都离不开金属材料的加工过程。然而,即使在最先进的生产环境下,金属材料加工过程中仍然可能出现各种缺陷,这些缺陷可能会导致产品质量问题、性能下降,甚至带来安全隐患。因此,进行金属材料加工过程中的缺陷分析与控制研究具有十分重要的现实意义。

1金属材料缺陷的分类

1.1表面缺陷

常见的表面缺陷包括氧化、腐蚀、划痕、磨损、拉伤和包裹物等。其中,氧化是一种在金属表面形成的氧化物层,通常出现在金属与空气或其他氧化剂接触的情况下。氧化的结果通常以锈的形式呈现,例如铁锈,就会显著降低金属材料的强度和耐腐蚀性能;腐蚀是另一种常见的表面缺陷,是由化学反应引起的,通常是与水、酸或碱性物质的接触导致的。腐蚀会导致金属表面的材料损失,进一步降低其强度和抗腐蚀性能;划痕和磨损是由于金属表面与其他硬物体接触而引起的痕迹,不仅影响了产品的外观质量,还可能降低了材料的机械性能;拉伤则是金属表面拉伸和变形引起的痕迹,可能由加工或使用过程中的应力集中引起,导致金属变得脆性并促使裂纹扩展;表面上的包裹物是异物或其他材料的残留,可能由于制造过程中未被清除或未被妥善处理。

表面缺陷的影响是多方面的。首先,会降低金属材料的机械性能,包括强度、韧性和抗疲劳性能,从而使材料更容易发生断裂或失效。其次,氧化和腐蚀会削弱金属的抗腐蚀性能,导致材料更容易受到环境的侵蚀和损坏。最后,划痕、磨损和其他表面缺陷不仅影响了产品的外观质量,还可能导致材料的寿命缩短,需要更频繁地维护和更换,从而增加了维护成本。

1.2内部缺陷

常见的内部缺陷类型包括气孔、夹杂物、晶粒界、裂纹和析出物。其中,气孔是在金属材料内部形成的气体孔隙,通常是由于气体在凝固过程中无法完全排出而形成的。这些气孔可以降低材料的强度和韧性,从而影响其机械性能;夹杂物是异物或其他材料的微小颗粒,可能被夹杂在金属中。这些夹杂物通常会引发应力集中,导致材料的裂纹扩展和疲劳损伤;晶粒界是相邻晶粒之间的界面,如果晶粒不均匀分布或存在异质性,可能会导致晶界腐蚀和断裂;裂纹是金属材料内部的裂缝,通常是由于应力或疲劳引起的,会显著削弱材料的强度和韧性;析出物是金属合金中不稳定元素的析出产物,可能导致金属的脆性和机械性能下降。

内部缺陷对材料性能的影响是多方面的。气孔、夹杂物和析出物等缺陷会引发应力集中,导致材料更容易断裂,降低了其机械性能和韧性。晶粒界不均匀或存在异质性可能会导致晶界腐蚀,进一步减弱了金属的耐腐蚀性能。裂纹的存在可能导致材料在应力下更容易疲劳损伤,降低了其寿命[1]。

2金属材料加工过程中的缺陷检测技术分析

2.1非破坏性检测技术

2.1.1超声波检测

超声波检测是一种基于声波传播原理的检测技术,通过引入高频声波到材料内部,然后监测声波在材料内部的传播,从而识别和评估材料中的内部缺陷,而无需对材料造成任何损伤。超声波检测的工作原理是通过超声波传播的方式来检测材料内部的问题。在检测过程中,一个超声波探头将高频声波引入材料中,声波会在材料内部传播。当声波遇到内部缺陷,如气孔、夹杂物、裂纹或晶粒界时,它会发生反射或散射,产生回波信号。超声波检测具有多重优势,包括高分辨率、快速检测速度、无需样品破坏及能检测深层缺陷等。这项技术广泛应用于金属材料工业中,可用于检测内部缺陷,如气孔、夹杂物、裂纹、晶粒界等。它在材料质量控制、工艺监测和产品可靠性评估中发挥着关键作用。

2.1.2 X射线检测

X射线检测的原理是通过将X射线束传递到被检测的金属样品中,X射线会在材料内部穿透并被探测器捕获。当X射线束遇到材料内的缺陷,如气孔、夹杂物、裂纹或其他异物时,会引起X射线的散射或吸收,从而在探测器上产生影像。这些X射线影像提供了关于内部结构的详细信息,可以用于识别缺陷的位置、大小和性质。X射线检测具有高分辨率和深度穿透的能力,能够检测到微小的内部缺陷,即使位于材料深处也能精确探测到。这使得X射线检测在诸如焊接、铸造和锻造等金属加工工艺中非常有用,有助于确保产品的质量和安全性[2]。

2.2金属材料性质测试

2.2.1拉伸试验

拉伸试验的过程通常是将标准化的金属样品(通常为长条形状),放置在拉伸试验机中。然后,试验机以一定的速度施加拉伸力,逐渐拉伸材料样品。在拉伸过程中,会测量拉伸力和伸长量,并记录应力和应变的变化。应力是指单位面积上的力,而应变是指材料长度相对于原始长度的变化。根据拉伸试验的结果,可以获得材料的应力-应变曲线,该曲线反映了材料在加载过程中的行为。

拉伸试验的关键参数包括屈服强度、抗拉强度、伸长率和断裂强度。屈服强度是指在拉伸试验中,材料开始发生可逆变形的最大应力值,通常对应于应力-应变曲线上的拐点。抗拉强度是指材料在试验中承受的最大拉伸应力,它通常对应于材料的最大负荷点。伸长率表示材料在断裂之前的延展性,它表示为材料断裂前的伸长长度与原始长度的百分比。断裂强度是指材料在断裂时所承受的应力。

拉伸试验可以用于确定材料的强度、韧性、脆性和应力松弛等性质,这些信息对于材料的选择、工程设计和质量控制非常重要。通过分析拉伸试验的结果,可以确定材料的性能是否满足特定的应用要求,并进行必要的改进和调整,以确保最终产品的质量和可靠性。

2.2.2硬度测试

硬度测试是一种用于评估金属材料硬度的常用测试方法,衡量了材料抵抗局部塑性变形的能力,通常通过在材料表面施加一定的压力或载荷来测定。

最常见的硬度测试方法之一是布氏硬度测试。在布氏硬度测试中,使用一个硬度钨球或钢球以一定的压力压入材料表面。通过测量压痕的直径和压痕下表面的压力,可以计算出材料的硬度值。硬度值通常以布氏硬度来表示。另一种常见的硬度测试方法是洛氏硬度测试。在洛氏硬度测试中,使用不同形状和尺寸的钢球或金刚石圆锥体,以一定的载荷深入材料表面,然后测量回弹深度或压痕的尺寸,从而确定材料的硬度。

硬度测试方法的选择取决于材料类型、形状和厚度等因素。硬度测试可以用于评估金属材料的均匀性、比较不同材料的硬度、检测材料中的硬度差异以及评估材料的耐磨性。通过硬度测试,可以为工程设计提供有关材料性能和材料选择的重要信息,确保最终产品的质量和可靠性。

2.3金属显微组织分析

2.3.1光学显微镜

光学显微镜是一种用于金属显微组织分析的重要工具,它通过可见光的反射或透射来观察金属材料的微观结构和组织特征。这种分析方法对于理解材料的晶体结构、晶粒大小、相组成、缺陷和晶界等方面提供了关键信息,有助于评估材料的性能和质量。

在光学显微镜下,金属样品通常需要被切割、抛光和酸蚀等预处理步骤,以准备一个平坦、清晰的表面,以便观察。然后,通过将光源照射到样品上,经过样品的反射或透射,通过物镜和目镜来放大并观察样品的细微结构。通过调整光学显微镜的放大倍数和焦距,可以获得不同的放大效果和深度焦点,从而更详细地研究样品的微观特征。光学显微镜能够显示金属材料的晶粒结构、晶界、孪晶、内部缺陷(如气孔、夹杂物和裂纹)等信息。通过观察晶粒的形状、尺寸和分布,可以了解材料的晶粒生长方式和晶粒边界的性质。

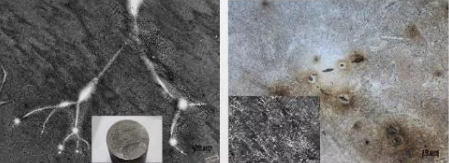

2.3.2电子显微镜

电子显微镜使用电子束而不是可见光来照射样品。最常见的电子显微镜类型包括透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)。在TEM中,电子束穿透样品并通过其,然后形成在屏幕上的高分辨率图像。这使得TEM能够观察到样品的内部结构,包括晶体晶格、晶粒、位错和析出相等微观特征。与之不同,SEM通过扫描样品表面并测量从样品表面散射的电子,从而形成样品表面的三维形貌图像。SEM特别适用于观察表面形貌、粗糙度和显微组织的外部特征。

电子显微镜具有高分辨率的能力,可以观察到微观结构的细节,如晶粒尺寸、晶界、晶格缺陷和析出物的形态。它还可以用于检测和分析材料中的微观缺陷,如裂纹、孔隙和夹杂物等。通过电子能谱分析(EDS)和选区电子衍射(SAED)等附加技术,电子显微镜还可以提供关于材料化学成分和晶体学性质的信息[3]。

3金属材料加工过程中的缺陷控制措施

3.1加工参数优化

在金属材料加工过程中,加工参数的优化对于缺陷控制与预防至关重要。这包括温度控制、压力控制和速度控制等关键参数的管理。

3.1.1温度控制

不同类型的金属材料在加工时需要特定的温度范围,以确保材料具有所需的物理和化学性质。温度控制的重要性在于维持稳定的加工温度,以防止材料过热或过冷,从而减少热裂纹、晶粒度问题和其他内部缺陷的发生。现代金属加工设备通常配备了高度精确的温度控制系统,可以实时监测和调整加工区域的温度,确保在理想的温度条件下完成加工任务。

3.1.2压力控制

在不同的金属加工过程中,需要不同的压力水平来确保材料均匀变形并减少裂纹和夹杂物的形成。对于一些加工过程,如锻造和冷挤压,压力的调整可以通过机械手段来实现,而其他加工过程,如铸造和焊接,可能需要通过控制压力源的输出来实现精确的压力控制。正确的压力控制可以防止材料的形变不均匀和内部应力积累,从而减少缺陷的发生。

3.1.3速度控制

不同的加工速度可以导致材料的晶粒结构、硬度和表面质量发生变化。较低的加工速度通常有助于减少应力集中和热裂纹的风险,但可能会增加加工时间和成本。因此,必须在速度和质量之间进行权衡,以确定最佳的加工速度。

3.2原材料选择和质量控制

首先,原材料的选择必须基于最终产品的要求和应用环境,考虑到材料的物理性质、化学成分、强度、耐腐蚀性等因素。不同的金属材料具有不同的特性,因此选择合适的材料对于防止缺陷的产生至关重要。错误的原材料选择可能导致产品的性能不达标,甚至造成产品失效。其次,原材料的质量控制是确保产品质量的基础。质量控制包括对原材料的质量进行检验和测试,以确保其符合特定的标准和规格要求。这涉及化学分析、机械性能测试、显微组织分析等多种方法,以保证原材料的稳定性和一致性。只有经过严格的质量控制的原材料才能确保最终产品的质量。最后,原材料的存储和处理也是关键因素。不适当的存储条件可能导致原材料的污染、腐蚀或其他质量问题。对于某些材料,如铝和不锈钢,可能需要采取额外的预处理步骤,如去氧化、退火或淬火,以改善其可加工性和最终性能[4]。

3.3操作人员培训和技能提升

首先,操作员的技能水平直接影响着生产过程的稳定性和产品质量。通过提供全面的培训,操作员能够更好地理解加工过程、设备操作和质量标准,从而减少人为误差和操作不当引发的缺陷。培训还可以涵盖安全规程,帮助减少意外事故和工伤,确保工作场所的安全性。其次,技能提升不仅仅包括了基本的加工技能,还需要涉及先进的工艺知识和新技术的应用。随着技术的不断进步,金属材料加工行业也在不断演化,新的材料、工具和加工方法不断涌现。因此,操作员需要不断更新他们的知识和技能,以适应这些变化。通过培训和技能提升,操作员可以更好地利用新技术,提高生产效率,减少缺陷的产生。最后,操作员培训还有助于建立一支高效的团队,提高工作效率。培训可以帮助操作员更好地理解其在生产流程中的角色和职责,协同工作,减少沟通问题和协作不畅造成的错误。

3.4设备维护与升级

首先,定期的设备维护对于确保加工设备的正常运行和产品质量的稳定性至关重要。这包括清洁、润滑、紧固和更换磨损部件等基本维护任务。如果设备未经适当维护,可能导致不稳定的加工条件,如工具磨损、机械故障或温度控制不当,从而引发产品缺陷。其次,设备升级是缺陷控制与预防的另一个关键手段。随着科技的发展,新一代的加工设备通常具备更高的精度、更强的自动化和更精确的控制能力。通过将旧设备升级到新的技术水平,可以提高生产效率,减少缺陷的产生概率。升级还可以包括改进的安全功能和质量监测系统,以便更早地检测和纠正潜在的问题。设备升级有助于加工过程更加可控,减少了外部因素对产品质量的影响。最后,设备维护和升级需要定期地检查和计划,以确保设备在运行时能够保持最佳状态。这包括建立维护日志、记录设备的使用情况和性能,以及根据生产计划进行维护和升级计划。通过定期检查和维护,可以及时发现并解决潜在问题,确保设备的可靠性和稳定性[5]。

4结语

综上所述,金属材料加工过程中的缺陷分析与控制是确保产品质量和性能的关键。通过深入了解各种缺陷类型,并采用有效的控制措施,有助于降低缺陷的发生率,提高产品的可靠性和竞争力。随着制造业的不断发展,缺陷分析与控制将继续发挥重要作用,为金属材料加工行业的可持续发展做出贡献。

参考文献

[1]苏迎涛.基于显著区域提取和改进型YOLO-V3的金属齿轮加工端表面缺陷检测方法[D].重庆:重庆大学,2020.

[2]王川亮,张珂,陈光军.金属切削加工表面缺陷的形成机理及统计预测方法综述[J].制造技术与机床,2020(4):46-50.

[3]徐忠涛.金属加工中表面粗糙度缺陷的产生与排除分析[J].河北企业,2015(11):129.

[4]崔海军,韩野,袁国红,等.采用微脉宽高低压组合波形控制金属陶瓷电火花加工缺陷的方法[J].电加工与模具,2014(S1):26-28.

[5]孙贵鑫.金属加工中表面粗糙度缺陷的产生机理与排除[J].设备管理与维修,2010(3):20-22.